個人事業主向けにインボイス制度をわかりやすく解説!メリット・デメリットは?

売上1000万円以下の個人事業主はインボイス制度に登録しないとどうなる?

●インボイス制度の概要:請求書や消費税の制度変更で取引や税負担に影響。

●登録メリット:取引継続、新規顧客獲得、業務効率化が期待できる。

●登録デメリット:経理の手間増加、システム導入費、消費税負担増。

●選択のポイント:取引先や事業形態に応じて登録を検討。

●補助金活用:IT導入補助金などで対応コストを軽減可能。

インボイス制度は、制度自体が複雑でわかりにくいため、「説明を受けてもよくわからない」と思われる方も少なくないでしょう。

しかし、インボイス制度はすべての個人事業主が対応を迫られる制度であり、事業の存続にも関わるとても重要な制度です。

そこで本記事では、まだインボイス制度の概要を理解されていない個人事業主の方に向けて、個人事業主の方が理解しておくべきインボイス制度の概要や、インボイス制度のメリット・デメリット、インボイス制度に登録すべきかどうかなど、まとめてご説明します。ぜひ参考にしてみてください。

創業手帳では、インボイス登録をするべきかどうかを迷われている方向けに「インボイス登録ガイド」をリリースしました。インボイス登録を考えるには、色々な要素を加味して検討する必要があるため、どのようなことを想定しておくべきかわかりやすくフローチャートでまとめました。また、職種別に考えておくべきこともわかります。無料でご利用できますので、是非ご活用ください。

また、「既にインボイス登録はしたけど、課税事業者になったのが初めてで、請求書処理が不安」という方や「どんな対応からすべきかわからない」という方向けに「インボイス実務チェックシート」をリリース!自身が売り手(発行側)の場合と、買い手(受領側)の場合によりシートをわけ、それぞれの場合で、どのような対応が必要なのかをチェックシートで確認できます。こちらも無料でご利用いただけますので、是非ご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

- 売上1000万円以下の個人事業主はインボイス制度に登録しないとどうなる?

- 個人事業主は、インボイス制度を導入するとどうなる?

- 個人事業主はインボイス制度に登録しないと不利になる?

- 売上1000万円以下の個人事業主は必ずインボイス制度に登録すべき?

- インボイス制度に個人事業主が登録する「3つのメリット」

- インボイス制度に個人事業主が登録する「3つのデメリット」

- 売上1,000万円以下の個人事業主がインボイス制度に登録する方法

- 個人事業主のインボイス制度に関するよくある質問

- 個人事業主向けのインボイス制度対応の補助金制度について

- 個人事業主はインボイス制度を正しく理解し、計画的に準備を!

- 創業手帳の創業者・大久保のコメント

個人事業主は、インボイス制度を導入するとどうなる?

インボイス制度は、個人事業主にとって以下の影響があります。

-

- 課税事業者になると、消費税の納付が負担となる

- 免税事業者のままでいると、発注が減少する可能性がある

課税事業者とは、消費税を納付する義務のある法人や個人事業主のことです。一方で、免税事業者は消費税納付の義務はありません。

インボイス制度では、受注側が適格請求書(インボイス)を発行し双方が保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されます。しかし、免税事業者との取引きの場合、受注側から適格請求書を発行できないため、取引停止を検討する取引先が出てくるかもしれません。

そのため、個人事業主は課税事業者となり消費税を支払うか、免税事業者のままで取引きが減るリスクを許容するかを選択する必要があります。

では、具体的にインボイス制度とはどのような制度でしょうか。わかりやすくご説明します。

インボイス制度とは、わかりやすく言えば、請求書の発行・受領の方法と、消費税納税の仕組みをこれまでと変更する制度です。

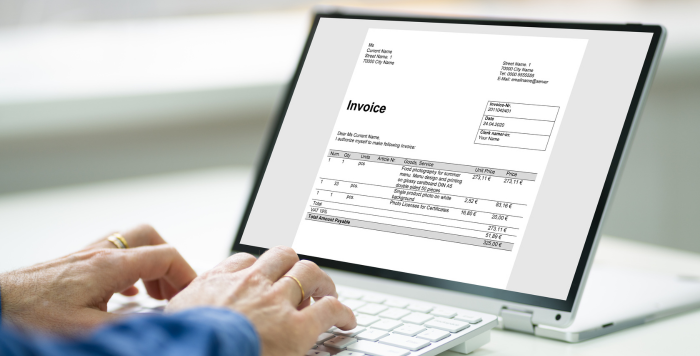

今まで請求書を発行する際には、商習慣としてある程度の型はあるものの、必要事項さえ記載されていればフォーマットなどはある程度自由に発行することができていました。

しかし、インボイス制度が導入されると、インボイス制度に登録する事業者は、請求書を発行する際に新しく決められたフォーマットに従って請求書を発行しなければなりません。

ちなみに、その新しく決められたフォーマットに則って発行される請求書のことを、インボイス(適格請求書)と呼びます。

個人事業主はインボイス制度に登録しないと不利になる?

インボイスには、これまでの請求書で必要だった項目にプラスして、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」を記載しなければなりません。

インボイス制度が導入されると、インボイスの形式で請求書を受け取らなければ、個人事業主が発行した請求書を受け取る側の事業者は、仕入税額控除が適用できなくなってしまいます。仕入税額控除ができなくなるということはつまり、節税ができなくなるということです。

逆に、インボイス制度に登録すれば仕入税額控除ができるということになります。

個人事業主に仕事を発注する多くの事業者は、インボイスを発行してくれる個人事業主と仕事をしたいと思うでしょう。そうしなければ、節税できず、損をしてしまうためです。

「それなら、インボイス制度に登録しなければ」と思う個人事業主の方も多いことでしょう。しかしここで気をつけなければならない点があります。

それは、インボイス制度に登録する個人事業主は、売上が1,000万円以下であっても、消費税10%を納税しなければならないことです。

これまでであれば、売上1,000万円以下の方々は消費税10%を納税する必要はありませんでした。

顧客に消費税10%分の売上を請求できても、その後に納める必要はなかったために、その10%分は「益税」と呼ばれていました。

インボイス制度について個人事業主が持つ「2つの選択肢」

インボイス制度が始まると、次の2つの選択を迫られることになります。

2.インボイス制度には登録せず、売上1,000万円以下であれば、消費税も納税しなくても良い

2の場合、インボイス制度に登録しないため、請求書は今まで通りのものを発行し、発注事業者に渡すことになります。

売上1000万円以下の個人事業主は必ずインボイス制度に登録すべき?

さて、それでは売上1,000万円以下の個人事業主の方々はみな、インボイス制度に登録すべきなのでしょうか。

個人事業主として企業から受注して仕事をしているような場合には特に、インボイス制度に登録しておいた方が無難です。

インボイス制度に登録しておけば、事業者側も節税できるため、プラスにはならずともマイナスにはなりません。万一インボイス制度に登録しないのであれば、その分、値下げ交渉をされる可能性も考えておかなければならないでしょう。

しかしながら、個人事業主が全員インボイス制度に登録しなければならないわけではありません。

例えば、企業ではなく、個人消費者のみを相手に少額の商品を売ってビジネスをしているような個人事業主であれば、商品を売る際に請求書を発行するようなことも少ないでしょう。

そのようなケースでは、インボイス制度に登録しなくとも特に不都合はないかもしれません。

創業手帳が作成した「インボイス登録ガイド」では、職種別によるインボイス登録をどう考えていくべきか参考になるケーススタディを掲載しています。

また、登録すべきかどうかフローチャートにて判断の参考になるものも掲載しています。無料でご利用できますので、是非ご活用ください。

インボイス制度に個人事業主が登録する「3つのメリット」

世間一般のイメージとして、個人事業主にとって「インボイス制度=デメリットしかない」と思われていますが、個人事業主が登録するメリットも当然あります。

ここでは、個人事業主がインボイス制度に登録する「3つのメリット」をわかりやすくご説明します。

メリット1:インボイス開始後も継続して発注がもらえる

個人事業主がインボイス制度に登録することで、インボイスを発行できるようになります。

すると、個人事業主が発行したインボイスがあることで、個人事業主に発注する事業者側はこれまで通り節税できます。

事業者側はこれまで通り発注した金額を節税できる個人事業主とは取引を続けるはずです。

つまり、既存事業者とそのまま取引を継続しやすいことがインボイス制度に登録するメリットです。

この反対に、インボイス制度に登録していないと、既存顧客から継続発注を止められたり、単価を下げられたりする可能性もあるので、慎重に検討しましょう。

メリット2:インボイス登録が新しい取引先を獲得するチャンスになる

売上が1,000万円以下の個人事業主は、インボイス制度への登録は任意ですので、中には、登録せずに業務を継続する個人事業主も出てくるでしょう。

しかし、よほどその個人事業主にしか出来ない業務でない限り、発注者としてはコストを考慮して、インボイス制度に登録している個人事業主に切り替えたいと考えるでしょう。

そこで、インボイス制度が開始後は、個人事業主にとって「インボイス制度に登録していること」自体が1つの差別化ポイントになると考えられます。

インボイス制度に登録しない個人事業主から、インボイス制度に登録する個人事業主へ切り替えたいという顧客も出てくると思われるため、自身の強みの1つとして積極的にアピールして、新しい顧客や新しい案件の獲得に動き出しましょう。

メリット3:電子インボイスにより業務を効率化できる

今回のインボイス制度では、データによる電子インボイス(※2)の送付や保管が認められています。

電子インボイスは、日本国内で様式が統一されているので、異なるシステム間での送付においても、自動で算出しやすくなります。

これにより、請求書を電子データとして管理・保管しやすくなることも、個人事業主がインボイス制度に登録するメリットの1つです。

電子インボイスにより、請求書を紙に印刷・郵送する手間や保管スペースを削減できます。

※2:電子インボイス・・・インボイス制度で導入される適格請求書(インボイス)を電子化したデータ。

インボイス制度に個人事業主が登録する「3つのデメリット」

一見、デメリットしかないと思われていたインボイス制度にも、個人事業主にとってのメリットもあるとお分かりいただけたのではないでしょうか?

しかし、当然、今騒がれているように、個人事業主にとってのデメリットもあります。

インボイス制度への登録は、メリットとデメリットを比較して考えるべきです。

そこで、ここからは個人事業主がインボイス制度に登録する「3つのデメリット」を解説します。

デメリット1:インボイスにより経理業務が煩雑になる部分もある

インボイス制度に登録することで、インボイス制度開始後は、従来使っていた請求書の書式が使えなくなり、制度で決められた書式のインボイス(適格請求書)を発行しなければいけません。

これにより、契約書に新たな書式での運用に移行したり、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」を記載しないといけなかったりと、経理担当者の手間が増えるデメリットが考えられます。

デメリット2:インボイスにともない新たな経理システムの導入を検討する必要がある

インボイス制度への登録に伴い、一部の経理業務が煩雑になる可能性があるため、インボイス制度に正しく対処するためのシステムも次々と開発されています。

個人事業主がインボイス制度に登録して、経理業務が煩雑になったと感じた際には、システムの導入を検討する必要があります。

システムを導入するには、当然コストが発生しますし、どのシステムを導入するかを検討する作業が増えることもデメリットの1つです。

デメリット3:売上1000万円以下の個人事業主でも消費税を納付しなければならない

売上1,000万円以下の個人事業主がインボイス制度に登録することで、本来は免税事業者だったにもかかわらず、課税事業者に移行することになります。

つまり、今まで免除されていた消費税を納付しなければならなくなります。

一部の経過措置はありますが、納税金額が上がることは、売上が1,000万円以下の個人事業主にとっては、これだけでも大きなデメリットです。

詳しくは、事項に記載していますので、ぜひ御覧ください。

売上1,000万円以下の個人事業主がインボイス制度に登録する方法

個人事業主がインボイス制度に登録する流れは、以下の通りです。

-

- 1.インボイス制度の基本項目チェックシートを確認する

2.適格請求書発行事業者の登録申請をする

3.発行した適格請求書の写しを保存する

4.インボイス制度に対応する帳簿付けをする

5.消費税の確定申告を行う

1.インボイス制度の基本項目チェックシートを確認する

まずは、国税庁の「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」を確認しましょう。

取引先がインボイスを必要としているか確認し、登録した場合としない場合の影響を検討してください。

2.適格請求書発行事業者の登録申請をする

インボイス制度に登録することが決まったら、適格請求書発行事業者の登録申請を行います。

申請は、申請書を税務署窓口に郵送するか、インターネットを活用したe-Taxでも可能です。申請書の登録希望日は、提出日から15日以降の日を指定してください。

3.発行した適格請求書の写しを保存する

インボイス制度の登録が完了すると、「登録通知書」が交付されます。取引先から依頼された適格請求書を発行し、写しを保存しましょう。

4.インボイス制度に対応する帳簿付けをする

帳簿はインボイス制度に対応した形式で作成する必要があります。仕入れにかかる適格請求書とそれ以外の取引を区別できるようにしてください。

5.消費税の確定申告を行う

インボイス制度に登録し、適格請求書発行事業者になったら、消費税の納付が必要です。

消費税の申告は、課税が対象となる期間の翌年の1月1日から3月31日までとなります。納付期限は、課税対象期間の翌年の3月31日までです。

申告や納付が遅れるとペナルティがあるため、注意してください。

個人事業主のインボイス制度に関するよくある質問

個人事業主に関するインボイス制度でよくある疑問を紹介します。今後の事業に影響を及ぼす可能性があるため、疑問点は解消しておきましょう。

個人事業主のインボイス制度への登録は義務ではない

インボイス制度に登録するのは、個人事業主の義務というわけではありません。

あくまでも、それぞれの個人事業主に登録するかどうかの判断は委ねられています。そのため、必ず登録しなければならないわけではないです。

しかしながら、上述したように、インボイス制度に登録しなければ、多くの個人事業主は取引の継続を断られてしまうことでしょう。

特に自身の立場が企業よりも弱くなりやすい大企業が相手のようなケースですと、インボイス制度に登録していない個人事業主は取引が継続できなくなる可能性が高まります。

収入的に余裕があるのであれば、インボイス制度に登録して、消費税も納税する課税事業者になる方が無難と言えます。

インボイス制度で個人事業主を廃業する人も出る?

インボイス制度には反対する声が多数あります。その筆頭が、アニメ業界です。

アニメ業界で働く声優やアニメーターなどの多くはそこまで多くはない収入に甘んじながらも、作品制作を続けられています。

特に、年収100万円台で働くようなクリエイターも多く、そのようなクリエイターの多くは「インボイス制度を導入すれば廃業せざるを得ない」といいます。

他の業界でも、収入があまり多くはない事業者であれば、インボイス制度導入をきっかけに廃業する方もいるでしょう。

それだけ、消費税10%を納税するのは大変な負担であるということです。

インボイス制度に抜け道はある?

残念ながら、インボイス制度に抜け道はありません。

インボイス制度の抜け道というのは、インボイス制度に登録しなくても、インボイス制度に登録しないデメリットを享受することがない方法という意味かと思いますが、しかしそういった方法はないです。

インボイス制度はすべての個人事業主が登録するかしないかの2択を迫られる制度です。

上述してきたように、インボイス制度に登録すればこれまで通りに取引を継続できる可能性は高まるけれども、その一方で消費税を納税しなくてはなりません。

逆にインボイス制度に登録しない場合には、消費税を納税しなくても良いけれども、その一方で取引のある大企業などからは取引を打ち切られる可能性が高いです。

そのどちらかの選択肢しかありません。

インボイス制度に関する無料相談できる場所はある?

インボイス制度についてわからない点がある際には、国税庁によるインボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)の活用がおすすめです。

フリーダイヤルで基本的に電話料金はかかりませんが、一部の電話機では料金が発生する場合があります。受付は、土日祝日および年末年始を除く平日9時~17時までです。

個人事業主向けのインボイス制度対応の補助金制度について

個人事業主がインボイス制度に登録すると、消費税の支払い義務が生じます。

帳簿付けを簡単に行うためにシステムの導入を検討している場合は導入費用がかかるため、インボイス制度対応の補助金の活用を検討してみてください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者に対する補助金です。

インボイス制度に対応する補助金は、「デジタル化基盤導入類型」と「商流一括インボイス対応類型」の2種類があります。

デジタル化基盤導入類型は、会計ソフトなどITツールの購入費や利用料の一部を補助してくれます。補助金は、50万円以下は4分の3まで、50万円~350万円は3分の2までです。

インボイス制度の登録に伴い会計ソフトを導入する場合は、実質80%オフ程度で導入可能な商品もあるためお得です。

一方、商流一括インボイス対応類型は、ITツール導入を支援する補助金です。個人事業主の場合は最大350万円が補助されます。

小規模事業者持続的発展支援事業補助金(小規模事業者持続化補助金)

小規模事業者持続的発展支援事業補助金は、個人事業主やスタートアップ、ベンチャー企業向けの補助金です。

インボイス制度に登録する事業者向けに「インボイス特例」が設けられており、通常枠は100万円、特別枠は最大250万円まで補助が受けられます。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、生産性向上のための設備投資を支援する補助金です。

インボイス枠はありませんが、インボイス制度対応に伴い生産性向上のためデジタル技術を活用する場合は、デジタル枠が適用になる可能性があります。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ポストコロナ時代の経済社会に対応するための補助金です。

同様にインボイス枠はありませんが、インボイス制度登録に伴うシステム構築やクラウドサービス利用に対して適用される可能性があります。

個人事業主はインボイス制度を正しく理解し、計画的に準備を!

以上、個人事業主向けにインボイス制度をわかりやすくご説明しました。

インボイス制度は、請求書の発行方法と、消費税の納税方法について変更するための制度です。

2023年10月にインボイス制度が施行されると、すべての個人事業主は登録するか否かの選択を迫られます。

インボイス制度に登録すれば、インボイスを発行して発注事業者に渡すことで、発注事業者が節税できます。しかし、消費税を納税する課税事業者になる必要があります。

インボイス制度に登録しなければ消費税納税の必要はありませんが、企業との取引を継続できない可能性もあります。

本記事を参考に、インボイス制度に登録すべきかどうか、判断してみてください。

また創業手帳では、無料で利用可能な「インボイス登録ガイド」をリリースしました。

インボイス登録をした場合・しなかった場合において想定しておくべき事などをフローチャート形式でわかりやすく説明していたり、職種別にインボイス登録をどう考えていくべきかの参考になるケーススタディをご用意。是非ご活用ください。

創業手帳では、「税金チェックシート」という、税金で損をしないための方法を確認できるチェックシートを作成しました。税金の支払いや経費の使い方で迷われている場合にオススメです。ぜひあわせてご利用ください。

創業手帳の創業者・大久保のコメント

創業手帳の創業者・大久保のコメント

創業手帳の代表の大久保です。インボイス制度は多くの問い合わせがあるので記事とガイドブックで情報提供しています。

紆余曲折のあったインボイス制度ですが、諸外国では導入している国が多く実施は遅かれ早かれ避けられないと思います。

インボイス制度を導入していないとやはり発注元が税金で不利になるということがあるので、導入をするフリーランスや個人事業主が多いようです。

またデメリットでいうと名前を明かしたくない場合に、インボイス登録事業者として情報が出てしまうことも課題と言えるかも知れません。

小さい発注側の会社のちょっとずるい上手い対応

逆に仕事の発注側で小さい会社だと、様子を見ているちょっとずる賢い対応をしているケースもあります。

これは上場企業など大手ほど取引先にインボイス導入を求め、指導をするので、それを待ってインボイス対応するということです。

インボイス制度の説明や対応を求めるのもけっこう大変なので、「他の取引先で大手はありますか?どうするつもりですか?」ということを聞いて、その業者がインボイス対応を他の事業者でやるのを待ってからだと対応が楽(笑、という方法です。

もっとも確実性が低かったり、様子見ばかりだと、計画的に進まないのですが、対応工数が取れない会社はやり方として頭に入れておく程度でも良いでしょう。

発注されるフリーランス個人事業主側は、ある程度ちゃんとした会社の場合は税金上のデメリットを看過するとは思えないので、確実に対応は求められると思うので早めに対応していきましょう。

インボイス登録ガイド・実務チェックシートもどうぞ

各社工夫して対応していますが、インボイス対応の最新事情をまとめたインボイス登録ガイドは無料でお配りしているのでよろしければ請求して読んでみてくださいね。

また実務において、チェックシート形式で確認できる「インボイス実務チェックシート」もあわせてご利用いただくと便利です。