【2025年版】補助金・助成金を活用しよう!起業・創業・開業に役立つ15選の制度

創業手帳編集部起業家向け補助金・助成金を活用シーン別にまとめました

・起業家向けの補助金と助成金の違い・特徴

・具体的な補助金・助成金の種類・申請方法・注意点など

・起業・開業時に補助金・助成金を活用するメリット・デメリット

・地域別の補助金・助成金の紹介

起業時の資金調達方法と言えば補助金や助成金です。人気がある一方で、種類が多くて迷う、探し方がわからないといった課題も少なくありません。

今回は補助金・助成金に詳しい中野裕哲税理士の監修のもと、採択率が高く、費用対効果の良い制度を厳選しました。補助金・助成金の基本や両者の違いも解説するので、理解を深めておきましょう。

こちらの動画では、創業手帳が独自に調査した起業家・経営者によく使われている補助金・助成金のランキングを発表!ぜひご視聴ください。

創業手帳の補助金ガイド(無料)では最新の補助金・助成金を詳しく解説しています。起業時に活用すべき助成金や補助金をわかりやすくまとめた一冊です。

また、補助金AI(無料)ではご自身だけの補助金・助成金情報がメールで届き、効率的に情報収集できます。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

- 起業家向け補助金・助成金を活用シーン別にまとめました

- 補助金・助成金は「返済不要」!メリットを活かして起業、開業を

- 補助金と助成金の違いとは?受給条件や難易度などを比較

- 生産性UPや事業転換に!創業・開業に使える補助金

- 雇用の増強に!創業・開業時に活用したい助成金

- 東京都&大阪向け!創業・開業時に活用したい大都市の補助金・助成金など

- 地方起業に特化!創業・開業時に活用したい地方自治体の補助金・助成金

- 2025年(令和7年)補助金・助成金スケジュール一覧

- 個人事業主の開業時にも補助金・助成金は活用できる!

- 起業・創業・開業時に補助金・助成金を活用するデメリットと注意点

- まとめ・補助金、助成金は起業時におすすめな資金調達の方法

- 補助金・助成金は融資にも有利!創業手帳 代表・大久保の視点

補助金・助成金は「返済不要」!メリットを活かして起業、開業を

補助金・助成金とは、直接的・間接的に公益上必要があると政府が判断した場合に、事業者などに交付する給付金のことです。

融資とは違い、補助金・助成金は原則的に返済不要なため、給付を受けられれば事業に大きなメリットとなります。

一方で種類が多く、自社に合う制度を探すのに手間がかかることは否めません。

自社の事業に合う補助金・助成金を探すのではなく、要件に合わせて事業をうまく再設計することが重要です。そのためにも、補助金や助成金に関してしっかり理解しておきましょう。

普通の人が起業するには。起業の成功に大切な5ステップを創業手帳の大久保が解説!

補助金と助成金の違いとは?受給条件や難易度などを比較

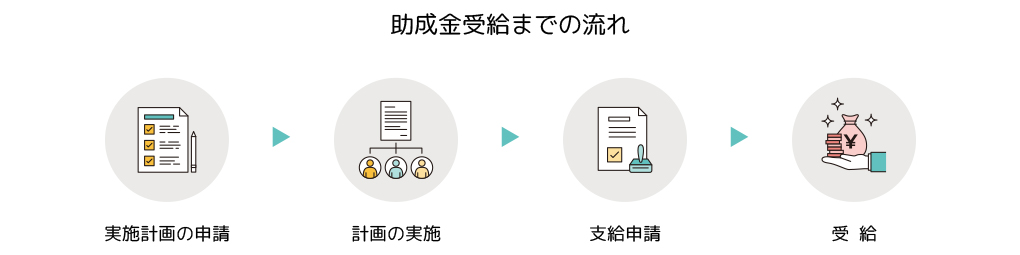

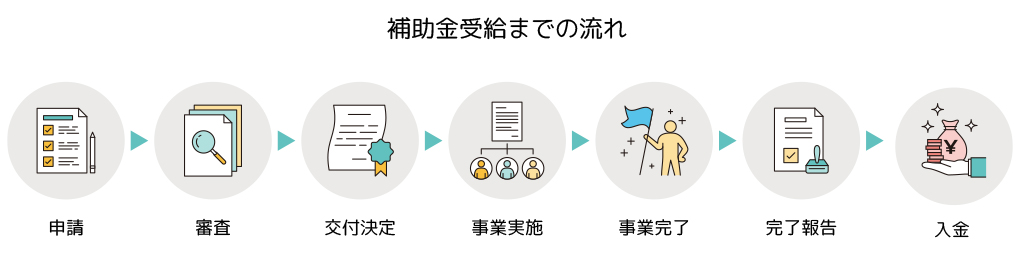

補助金と助成金には、以下のような違いがあります。両者の違いを理解すれば、申請に必要な準備や優先順位が分かるはずです。

| 違い | 補助金 | 助成金 |

|---|---|---|

| 受給条件 | 条件を満たした上で審査に通過する必要がある | 条件を満たしていれば高確率で支給される |

| 難易度 | 採択数に限りがあることが多く難易度が高め | 補助金に比べると支給のハードルが低い |

| 金額 | 支給金額の大きな制度が多い | 金額が限定的な制度が多い |

| 対象範囲 | 幅広い事業を対象とするものが多い | 雇用関係を対象とするものが多い |

| 申請期間 | 1カ月など短い傾向にある | 随時あるいは長期間の傾向にある |

| 財源 | 税金を財源とする制度が多い | 雇用保険料を財源とする制度が多い |

補助金にも助成金にも、対象となる申請者や事業といった各種条件が設定されます。

その上で補助金は、条件を満たすだけでなく採択されなければならない、申請期間が短いといった難しい要素があるのもポイントです。その分さまざまな事業が対象となったり、支給金額が大きく設定されたりします。

助成金は雇用関係を中心に条件ハードルの低いものがありますが、支給金額はそこまで高くないケースが多いでしょう。

補助金は長期的な成長を想定した支援であるため、事業計画書が重視されます。事業計画の作成には、創業手帳会員が利用できる事業計画シート&資金シミュレーターを使いましょう。指定された項目を埋めるだけで、簡単に事業計画が作れます。途中保存も可能ですので、ぜひこちらを使って何度も遂行してみてください。

事業計画書とは?メリットや書き方、記入例など解説!無料テンプレートつき。

「交付金」「給付金」との違いは?

助成金と補助金以外の受給制度として「交付金」「給付金」が挙げられます。返済不要で国や地方自治体から支給される点は助成金・補助金と共通ですが、2つの制度との違いとして以下のような特徴があるのです。

- 交付金:特定の組織に対して交付されるお金

- 給付金:病気や被災の支援を中心としたお金

交付金は、ある目的のために国から地方自治体などの組織に交付されるお金です。補助金や助成金のように直接事業主に与えるのではなく、政策やプロジェクトの中心となる複数の企業や団体に交付されます。

助成金や補助金は企業を対象にしたものが目立ちますが、給付金には個人向けのものがあるのが特徴です。失業給付金や育児給付金は、個人向け給付金の代表例となります。

生産性UPや事業転換に!創業・開業に使える補助金

生産性の向上や働き方改革、新たな制度への対応に使える補助金を紹介します。

補助金は主に経済産業省の管轄で、制度ごとの募集要件を満たした上で応募し、審査への通過が必要です。

合格率(採択率)は補助金によって異なりますが、数%~90%程度まで幅があります。また同じ補助金でも、数回に分けて募集することがあり、回により採択率に変化が見られるのが特徴です。

年に数回応募があるものだと、期の始めのほうが採択率が高くなる傾向があります。後半期になると予算の関係もあり審査が厳しくなる場合もあるため、できるだけ早めの申請を行いましょう。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者の働き方改革・賃上げ・インボイス制度などへの対応、サービス開発・試作品の開発・設備投資にかかるお金を支援する補助金です。

2025年も引き続き公募されることが決まり、基本要件が見直されています。補助金額の上限が一部拡充されるほか、最低賃金の引上げを支援する特例も追加予定です。

- 申請方法:電子申請(GビスIDプライムアカウントが必要)

- 補助上限額:750万円~4,000万円(申請枠・類型、賃上げ内容などで異なる)

- 主要件:付加価値額や給与支給総額の増加といった、複数の条件を満たす事業計画書の策定および実行など

- 対象者:公募要領の定める中小企業者、小規模事業者、その他法人など

18次締め切り分における申請者数は5,777、採択者数は2,070でした。3年以上の事業計画の策定および実行が必要で、事業成果も確認されます。しっかりと計画を練った上で申請しましょう。

申請要件を押さえた上で、プロダクトがどのように社会課題に対応しているかアピールすることが大切です。中には中小企業診断士や税理士などに力を借り、申請内容を作る事業者もいます。

出典:令和6年度補正予算案「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の概要

【2025年最新版】ものづくり補助金をわかりやすく解説!補助上限4,000万円・最低賃金賃上げ特例など変更点についても解説

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金の対象となるのは、個人事業主や小規模企業の事業主です。

制度変更への対応のほか、持続可能な経営に向けた販路開拓や生産向上に取り組む際の経費を一部補助しており、地域の雇用と産業の持続的発展を目指しています。

- 申請方法:原則電子申請(GビスIDプライムまたはGビスIDメンバーのアカウントが必要)

- 補助上限額:50万円~5,000万円(申請枠で異なる)

- 主要件:策定した経営計画に基づき取り組みを行うことなど

- 対象者:公募要領の定める小規模事業者であることなど

2025年度分においては「一般型」「創業型」「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」の4類型が軸です。中でも共同・協業型は、協業する10以上の小規模事業者が対象で、上限5,000万円と最も高額に設定されます。

第16回受付分で採択された企業は、申請数7,371件のうち2,741件でした。2025年度分は内容が大きく変わっているため、採択率も様変わりする可能性があります。

※出典:小規模事業者持続化補助金事務局「小規模事業者持続化補助金」

※参考:中小企業庁 中小企業対策関連予算 令和6年度補正予算・令和7年度当初予算関連 持続化補助金の概要

【2025年最新版】小規模事業者持続化補助金とは?概要や変更点などを解説

IT導入補助金

生産性を上げるためのITツールの導入について受けられる補助金です。ITツールによってデジタル化や自動化を進めれば、労働環境の改善に伴う生産性や賃金の向上が見込めます。

適用範囲が広いことでも人気があり、費用の面でDX推進に二の足を踏んでいる会社にもおすすめです。

- 申請方法:原則電子申請(GビスIDプライムのアカウントが必要)

- 補助上限額:5万円~3,000万円(申請枠・類型、企業規模等で異なる)

- 主要件:製造業、建設業、運輸業の場合は、資本⾦の額⼜は出資の総額が3億円以下の会社⼜は常時使⽤する従業員の数が300⼈以下の会社及び個⼈事業主など

- 対象者:公募要領の定める中小企業、小規模事業者など

2025年のIT導入補助金は、通常枠やセキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠のほか、2つの類型からなるインボイス枠があります。

直近の採択率は、通常枠で応募数5,573のうち1,454、インボイス枠(インボイス対応類型)で応募数11,714のうち1,245でした。

それぞれに補助上限額や補助率が設定されており、補助対象となる経費も違うので、目的に合致したものを選択・申請しましょう。

※出典:「IT導入補助金2024 1月16日更新 【IT導入補助金2025】IT導入補助金2025の概要について」

※参考:中小企業庁 中小企業対策関連予算 令和6年度補正予算・令和7年度当初予算関連 IT導入補助金2025

【2025年最新版】IT導入補助金とは?わかりやすく解説

【2025年新設】中小企業新事業進出補助金

新設された中小企業新事業進出補助金は、2025年から公募開始される予定です。新規事業への挑戦を目指す中小企業の設備投資の補助金です。既存の事業ではない、新市場・高付加価値事業の進出のための設備投資等を支援します。

- 申請方法:原則電子申請(GビスIDプライムのアカウントが必要)

- 補助上限額:2,500万円~9,000万円(申請枠・類型、企業規模等で異なる)

- 主要件:付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加などの基本要件をすべて満たし、3~5年の事業計画に取り組む

- 対象者:企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業など

※出典:「中小企業新事業進出補助金」

公募開始時期は、調整中ですので、情報公開後にこちらの記事に掲載予定です。下記に掲載している「事業再構築補助金」の第13回で新規申請は終了となりますので、こちらの「中小企業新事業進出補助金」を検討しましょう。

2025年より新設!中小企業新事業進出補助金の最新情報を解説

業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内の最低賃金を30円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行った場合、その費用の一部を助成する制度です。

申請は事業場単位で行い、交付決定前の賃上げ・設備導入は対象外です。2025年度の第1期は4月14日から申請受付が始まります。過去に同助成金を受給していても対象となりますが、同一年度内の申請は1回限りです。

- 申請方法:電子申請(GビスIDプライムのアカウントが必要)、または紙書類での申請

- 補助上限額:最大600万円(申請コース・賃上げ額・事業場規模等で異なる)

- 主要件:事業場内最低賃金の30円以上の引き上げと、生産性向上に資する設備投資等の実施

- 対象者:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の中小企業などで、不交付事由がない者

賃上げ額によって4つのコースがあり、引き上げる額や労働者数が多いほど助成上限額も上がります。

前提として、すべての労働者を新しい事業場内最低賃金に引き上げることが必要です。

例えば30円コースの場合、現在の事業場内最低賃金が1,000円なら、引き上げ後は1,030円にしなくてはなりません。

賃上げによって労働者のモチベーションと生産性を高め、経営改善につなげてください。

出典:厚生労働省「業務改善助成金」「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領」

【令和7年度】業務改善助成金とは?支給金額や対象経費、変更点などをご紹介

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、今もなお新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業向けの補助金です。ポストコロナへの対応を目指す企業や、コロナ禍で負債を抱えた事業者が、機械装置や建物費、広告宣伝費などの経費支援を受けられます。

すでに締め切られた第12回公募では、コロナ禍終息後の最低賃金引き上げの影響を受けている事業者向けの枠も用意されました。

第13回公募についてはすでに終了しています。第14回以降も公募予定ですが、再申請のみが対象になるため、新規申請は第13回が新規応募受付が最後になります。

また、第13回公募から事前着手制度が廃止になっていますので、ご注意ください。

今後、新規で応募をされる場合は、新設された「中小企業新事業進出補助金」を検討しましょう。

- 申請方法:電子申請(GビスIDプライムアカウントが必要)

- 補助上限額:1,500万円~1.5億円(申請枠、企業規模などで異なる)

- 主要件:指定機関における事業計画の確認、付加価値額の向上など

- 対象者:事業再構築指針の「事業再構築」の定義に当てはまる事業者など

第12回公募では7,664の応募のうち2,031件が採択されました。審査においては、事業計画の合理性や説得力を求められます。新規事業であれ有望度が高いか、実現可能性があるかといった点も審査項目になるため、付け焼刃でないプランが不可欠です。

出典:「事業再構築補助金」

事業再構築補助金 第12回の変更点は?抜本的見直しの概要をスケジュールと共に紹介

事業承継・M&A補助金(旧:事業継承・引継ぎ補助金)

事業承継・M&A補助金は、中小企業者による事業承継をきっかけとした新しい取り組みを支援する補助金です。2024年までは事業承継・引継ぎ補助金でしたが、名称を変えて2025年も継続します。

「事業承継」とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。法人の場合は先代経営者の退任および後継者の代表就任、個人事業主の場合は先代経営者の廃業・後継者の開業などを対象に支援が行われます。

- 申請方法:電子申請(GビスIDプライムアカウントが必要)

- 補助上限額:補助上限額:150万円~2,000万円(申請枠・類型で異なる)

- 主要件:規定の対象者および対象となる事業継承に該当していることなど

- 対象者:各申請枠の公募要領の定める中小企業者等

従来の「専門家活用枠」「廃業・再チャレンジ枠」は引き継がれ、新たに「事業承継促進枠」「PMI推進枠」が加わり4枠となります。「事業承継促進枠」は、即時ではなく5年以内の事業承継に対して活用可能です。

直近の10次公募では主に専門家活用枠の募集が行われ、518件の申請中318件が交付決定になりました。

※出典:事業継承・引継ぎ補助金事務局「事業継承・引継ぎ補助金」

※参考:中小企業庁 令和6年度補正予算「事業承継・M&A補助金」

【2025年】事業承継・M&A補助金とは?申請方法やスケジュールをまとめました。

創業手帳の別冊、補助金ガイド(無料)では、最新の補助金・助成金を詳しく解説しています。補助金・助成金を経営の一部に組み込むことを考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

雇用の増強に!創業・開業時に活用したい助成金

雇用促進、労働者の職業能力向上などの施策を目的としている助成金は、厚生労働省が実施しています。ある程度まとまった金額であり、要件を満たせば確実に採択されるところが魅力です。

基本的には「雇用」に関連するものが多いので、起業時に人を雇用する計画があるときは、事前にチェックしておくといいでしょう。

キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など非正規雇用労働者のキャリアアップ等を促進するための助成金です。助成内容によって6種類のコースから選べます(短時間労働者労働時間延長コースは廃止、廃止日までの取り組みは申請可能)。

-

- 正社員化コース

- 障害者正社員化コース

- 賃金規定等改定コース

- 賃金規定等共通化コース

- 賞与・退職金制度導入コース

- 社会保険適用時処遇改善

- 【廃止】短時間労働者労働時間延長コース(廃止日までの取り組みは申請可能)

短期雇用から正社員への登用をはかるのに試用期間の賃金をまかなったり、従業員のスキルアップにより賃金向上を目指したりするための制度です。創業・開業に弾みをつけるための雇用促進に活用しましょう。

- 申請方法:電子申請(GビスIDのアカウントが必要)、管轄の労働局に申請

- 補助上限額:3万3,000円~(申請枠、加算措置の有無、企業規模等で異なる)

- 主要件:コースの趣旨に沿ったキャリアアップ計画の策定・実行など

- 対象者:公募要領の要件に該当する雇用保険適用事業所の事業主

助成金の受給にはコースの趣旨に沿ったキャリアアップ計画と、6カ月分の賃金の支払いが必要です。コースごとに1人当たりまたは事業所あたりの受給額が決められており、中小企業と大企業で金額が異なります。

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)」

【令和6年最新版】キャリアアップ助成金とは?正社員化コースなど各コース概要や条件をわかりやすく解説

【受付休止中】人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

※令和4年4月1日より整備計画の受付を休止(令和7年度も引き続き休止中)。

「人材確保等支援助成金」は、従業員の働きやすい職場づくりを促進するための助成金です。

現在は助成内容によって5種類に分かれています。

- 諸手当等制度

- 研修制度

- 健康づくり制度

- メンター制度

- 短時間正社員制度(保育事業主のみ)

受給するためには雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受ける必要があります。雇用管理制度の導入や実施により離職率の低下が認められた場合に、57万円の補助金を受給可能です。

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)」

東京都&大阪向け!創業・開業時に活用したい大都市の補助金・助成金など

市区町村などの各自治体が、地域内の産業振興などの目的で、創業支援補助金や・助成金を実施していることがあります。

中でも、ここでは首都圏や大阪などの大都市を中心とした制度を紹介していきます。

起業するエリアで実施している補助金・助成金がないか、チェックしておくといいでしょう。

創業助成事業(東京都)

「創業助成事業」は、東京都で創業5年未満の方または創業や起業を計画している方が応募できます。賃借料や人件費、広告費などについて、最大400万円の補助が受けられます。

創業して間もないころには、資金調達に課題を抱える場合もあるので、本制度の活用で柔軟に資金を増やすのが得策です。

- 申請方法:電子申請

- 補助上限額:上限400万円、下限100万円(助成率2/3以内)

- 主要件:都内での創業を具体的に計画している、特定の創業支援事業を1つ利用していることなど

- 対象者:創業から5年未満の個人、中小企業者など

補助されるのは申請した事業の経費かつ対象期間内に支払ったもののみです。ほかの助成金等と期間が重複しているなど、条件次第では対象外になる経費もあるので注意してください。

2025年度の第2回募集は9月29日からです。申請要件の一つとして、創業支援事業を1つ以上使う必要があり、そのために概ね2カ月かかる点に注意しましょう。制度の詳細は下記記事で解説しています。

出典:TOKYO創業ステーション「創業助成事業」

【2025年最新】東京都の創業・起業者支援「創業助成金(創業助成事業)」について解説

若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(東京都)

「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」は、都内の商店街で開業を目指す人向けの支援事業です。開業初期にかかる店舗の工事費や経費等の一部を支援してもらえます。

- 申請方法:電子申請(jGrants)または郵送申請

- 補助上限額:上限844万円

- 助成率:3/4以内

- 主要件:交付決定から1年以内に開業する、公社の定める業種であるなど

- 対象者:女性または39歳以下の男性、創業予定の個人または個人事業主

経費区分によって助成率や上限額が違い、最大で844万円までとなります。設備費用、宣伝広告費用、店舗の賃借料などが対象です。

2025年度分の第1回受付期間は令和7年4月7日~4月28日17:00までです。

最新情報は、公式サイトを定期的にチェックしましょう。

出典:令和7年度【若手・女性リーダー応援プログラム助成事業】【商店街起業・承継支援事業】~都内商店街での開業助成金~<募集要項>

商店街起業・承継支援事業(東京都)

商店街での起業をより幅広く支援するのが「商店街起業・承継支援事業」です。年齢や性別に制限がなく、都内で開業する法人も対象となります。

- 申請方法:電子申請(jGrants)または郵送申請

- 補助上限額:上限694万円

- 助成率:2/3以内

- 主要件:交付決定から1年以内に開業する、公社の定める業種であるなど

- 対象者:年齢・性別に制限なし、創業予定の個人または個人事業主、法人

「開業」「多角化」「事業承継」の3つの区分があり、共通要件が設定されています。「多角化」「事業承継」は個別要件も満たさなくてはなりません。

2025年度分の第1回受付期間は令和7年4月7日~4月28日17:00までです。例年同様に若手・女性リーダー応援プログラム助成事業とあわせて募集されます。

最新情報は、公式サイトから確認してください。

出典:令和7年度【若手・女性リーダー応援プログラム助成事業】【商店街起業・承継支援事業】~都内商店街での開業助成金~<募集要項>

大阪起業家グローイングアップ事業(大阪府)

大阪府では、府内の事業者や起業しようとする方に向け、ビジネスプランコンテストを通じた補助金制度を設けています。コンテストの優勝者には補助金が支給されるほか、準優勝や特別賞においても賞金提供のあるイベントです。

- 申請方法:メールによる申請

- 特典:優勝補助金100万円(補助率1/2)、準優勝補助金50万円(補助率1/2)ほか

- 主要件:コンテストへの応募など

- 対象者:初めて起業する個人または法人で推薦機関の推薦を得られる人など

まずはビジネスプランを磨くためのプログラムに参加し、推薦機関による選抜と1次審査を受ける必要があります。

2025年は6月17日が応募締切日です。腕試しを兼ねて補助金獲得を狙いましょう。

出典:オール大阪起業家支援プロジェクト「ビジネスプランコンテスト」

特定創業支援事業制度(全国)

特定創業支援事業制度は補助金や助成金ではありませんが、これから創業を検討しているなら税金を安くするため活用してみましょう。会社設立にかかる登録免許税を半額にすることができます。

- 申請方法:各自治体への問い合わせ

- 支援内容:証明書の発行による登録免許税の軽減

- 主要件:認定市町村などが実施する相談支援やセミナーへの参加など

- 対象者:創業しようとする人、創業から5年未満の個人や法人など

講座受講などの条件をクリアすると証明書がもらえ、会社設立の登記申請時に証明書を持参すれば登録免許税が半額になる仕組みです。

株式会社の登録免許税は15万円ですが、制度を活用すると半額の7万5,000円になります。合同会社の場合でも、6万円が半額の3万円となるため、コスト削減におすすめです。

出典:中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」、大阪市「特定創業支援等事業について」

本制度を含めて補助金・助成金などを申請するには、情報収集や書類の作成に手間がかかります。専門家に依頼すれば、補助金・助成金の申請をスピーディーかつ簡単に済ませることが可能です。補助金ガイド(無料)では、補助金申請の相談先について詳しく解説しています。あわせてご活用ください。

地方起業に特化!創業・開業時に活用したい地方自治体の補助金・助成金

首都圏や大都市以外においても、独自に起業家への補助金・助成金制度を実施していることがあります。地域に密着したものが多く、該当エリアでの創業や開業に活用可能です。

ITの発達により、地方で起業しても活躍できるケースは珍しくありません。地域の性質を活かすこともできるので、移住も含めて検討しましょう。

起業支援金(東京都心以外の全国)

都心部以外での起業を支援する制度として「起業支援金」があります。地域の課題を解決する新たな事業の立ち上げに際し、必要な経費を助成するものです。

- 申請方法:各執行団体に申請

- 補助上限額:最大200万円(対象経費の1/2)

- 主要件:東京圏以外の道府県または東京圏内の条件不利地域での社会的事業の起業など

- 対象者:起業地に居住している、または居住の予定があることなど

東京圏以外はもちろん、東京圏内であっても条件不利地域に該当するエリアであれば支援の対象となっています。審査に通れば交付決定となり、開業後の実績報告を経て支援金が支払われる流れです。

出典:地方創生「起業支援金」

地方起業に挑戦するなら支援金を活用しよう!支援金の特徴や交付までの流れを解説

以下では、具体的な地方の起業支援金についてご紹介いたします。いずれも2024年度分は締め切られているので、2025年度分の情報が出ないか定期的に確認してみてください。

U・Iターン創業応援事業(新潟県)

「U・Iターン創業応援事業」は、公共財団法人にいがた産業創造機構が提供する補助金です。県外にいる事業者が新潟県内にU・Iターンして創業する際、経費の一部を補助します。

- 申請方法:創業予定地域の商工会等への書類提出による申請

- 補助上限額:200万円(対象経費の1/2以内、下限額50万円)

- 主要件:U・Iターンにより新潟県内に移住および起業する方など

- 対象者:令和7年2月28日までに起業する方 ※個人事業主の法人成りは対象外

地元の新潟県に戻りたいと考えている事業者には最適な制度です。デジタル技術の活用に伴う経費などが対象となります。助成の範囲に該当する事業にも定めがあるため、詳細をチェックしておきましょう。

出典:にいがた産業創造機構(NICO)「令和6年度:U・Iターン創業応援事業」

あおもり移住起業支援事業費補助金(青森県)

公益財団法人あおもり産業総合支援センターでは、県内での創業を応援する「あおもり移住起業支援事業費補助金」を取り扱っています。

- 申請方法:窓口または郵送での書類申請

- 補助上限額:200万円(対象経費の1/2以内)

- 主要件:移住前の10年間で通算5年以上青森県外に在住していたことなど

- 対象者:青森県内に移住し開業の届出を行う者など

補助対象となる事業は、青森県の地域再生計画で定められる分野でなくてはなりません。デジタル技術の活用で地域課題の解決を目指すことなどが具体的な要件です。

創業・開業で地元の活性化に一役買えるチャンスにもなるので、応募を検討してみてください。

出典:公益財団法人21あおもり産業総合支援センター「令和6年度 あおもり移住起業支援事業費補助金のご案内」

三重県起業支援金(三重県)

「三重県起業支援金」は、三重県内に移住・開業する方をサポートする支援金です。公益財団法人三重県産業支援センターが主導しており、経費の補助はもとより伴走支援等も行なっています。

- 申請方法:郵送での書類申請

- 補助上限額:200万円(対象経費の1/2以内)

- 主要件:転入後5年以上継続して居住の意思があることなど

- 対象者:三重県内に移住し新たに起業する者、事業承継する者など

対象事業の起業や事業承継に必要な経費が支援されます。申請は郵送のみとなっているので、早めに準備を済ませるのが得策です。

出典:三重県「令和6年度三重県起業支援金の公募開始」

移住支援金(東京都心以外の全国)

「移住支援金」は、東京23区で働く方や住んでいる方が東京圏外での起業に活用できる制度です。条件不利地域を含み、該当エリアでの開業を目指す方が申請できます。

- 申請方法:各執行団体に申請

- 補助上限額:世帯の場合は100万円以内、単身の場合は60万円以内(都道府県が設定する額)

- 主要件:東京圏以外の道府県または東京圏内の条件不利地域への移住など

- 対象者:移住前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上該当エリアに通勤していたことなど

地方で起業・開業を目指す人にとっては頼もしい支援金です。少し都心から離れるだけで税金の負担が減るなど、都会にはないメリットも得られるでしょう。

出典:地方創生「移住支援金」

補助金・助成金関連の記事はこちらもご確認ください

2025年(令和7年)補助金・助成金スケジュール一覧

本記事で紹介している補助金・助成金・その他制度について、2025(令和7)年度分のスケジュールを一覧でまとめました。いずれも執筆時点の情報であり、申請が始まっていないものは変更する可能性があるため、正確な情報は各公式サイトなどから確認してください。

全国展開の補助金・助成金スケジュール

全国で受け付けている補助金・助成金などの公募回・申請の開始日と締切日の一覧です。キャリアアップ助成金は、取り組み期間を基点として申請と支給の期限が設けられているため注意しましょう。

| 制度名 | 公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 |

|---|---|---|---|

| ものづくり補助金 | 20次 | 2025年7月1日(火)17:00 | 2025年7月25日(金)17:00 |

| 小規模事業者持続化補助金 | 17回 | 2025年5月1日(木) | 2025年6月13日(金)17:00 |

| IT導入補助金2025 (通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠) |

1次 | 2025年3月31日(月) | 2025年5月12日(月) |

| IT導入補助金2025 (複数社連携IT導入枠) |

1次 | 2025年3月31日(月) | 2025年6月16日(月) |

| 中小企業新事業進出補助金 | 1回 | 2025年4月22日(火) | 2025年7月10日(木) |

| 業務改善助成金 | 第1期 | 2025年4月14日(月) | 2025年6月13日(金) |

| 第2期 | 2025年6月14日(土) | 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日 | |

| 事業再構築補助金 | 13回 | 2025年1月10日(金) | 2025年3月26日(水)18:00 |

| 事業承継・M&A補助金 (専門家活用枠) |

11次 | 2025年5月9日(金) | 2025年6月6日(金)17:00 |

| キャリアアップ助成金 | 記載なし | 実施日の前日までに計画書を提出し、取り組み後6カ月分の賃金の支払日の翌日から2カ月以内に支給申請 | |

都市部および地方の補助金・助成金スケジュール

特定地域向けの補助金・助成金などのスケジュールです。多くの地域で展開している制度は、地域によって期間が異なるほか、正式名称もさまざまなので、各自治体のホームページを確認してください。

| 制度名 | 公募回 | 申請開始日 | 申請締切日 |

|---|---|---|---|

| 創業助成事業 (東京都) |

2回 | 2025年9月29日(月)10:00 | 2025年10月8日(水)23:59 |

| 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 (東京都) |

1回 | 2025年4月7日(月) | 2025年4月28日(月) |

| 2回 | 2025年6月23日(月) | 2025年7月14日(水) | |

| 3回 | 2025年9月18日(木) | 2025年10月9日(木) | |

| 商店街起業・承継支援事業 (東京都) |

1回 | 2025年4月7日(月) | 2025年4月28日(月) |

| 2回 | 2025年6月23日(月) | 2025年7月14日(水) | |

| 3回 | 2025年9月18日(木) | 2025年10月9日(木) | |

| 大阪起業家グローイングアップ事業 (大阪府) |

22回 | 2025年4月15日(火) | 2025年6月17日(火)13:00 |

| 特定創業支援事業制度 (全国) |

自治体による | ||

| 起業支援金 (東京都心以外の全国) |

自治体による | ||

| 移住支援金 (東京都心以外の全国) |

自治体による | ||

個人事業主の開業時にも補助金・助成金は活用できる!

紹介した補助金・助成金の中には、個人事業主の開業に使えるものも多くあります。「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」は、個人事業主が申請できる制度の例です。

ただし「U・Iターン創業応援事業」のように、個人事業主の法人成りには活用できないものもあります。すでに開業届を出していたり、創業から年数が経過していたりすると対象外になる制度もあるので、注意が必要です。

個人事業主が補助金・助成金の制度を検討する際は、自身や事業が対象となるのかをよく確認しましょう。特に地域限定の制度の場合、移住ルールなどについての把握も不可欠です。

起業・創業・開業時に補助金・助成金を活用するデメリットと注意点

事業に役立つ補助金・助成金ですが、デメリットをはじめとする注意点が存在します。知っておけばいざというときに焦らずに済むほか、仕組みを利用して上手に立ち回ることが可能です。

原則として後払いである

知っておきたい最大のポイントは、補助金も助成金も原則として「後払い」ということです。すぐに資金を受け取れるわけではなく、制度ごとの要件などを満たした後に補助金・助成金が給付されます。

通常の融資や出資のように、採択されてすぐに入金されるものではありません。現状の出費に対してキャッシュが使えるわけではないので、注意が必要です。

要件を満たすために資金が必要な場合がある

補助金・助成金には制度や申請枠ごとに要件があり、それを満たす必要があります。要件を満たすために、ある程度の資金を消費するケースも少なくありません。

たとえば特定の経費を対象とする補助金の場合、先に対象経費が発生したことの証明が必要です。経費を使った後で内訳や報告を行い、採択されて初めて経費の一部が受け取れます。

融資の担保になる場合がある

採択を受けた補助金・助成金を担保にして、日本政策金融公庫などの公的な金融機関から融資を受けられるケースがあります。補助金・助成金が融資の担保になることは公募要領に記載されていない場合が多いので、意外な盲点かもしれません。

補助金・助成金の振り込みには時間がかかりますが、担保になることを知っておけば振り込まれるまでの期間を融資でカバーできるのです。

「後払いなら支払いに間に合わないから諦めよう」と考える方もいるかもしれません。正しい知識を持つことで、融資を使い要件を満たす施策を行うことも可能です。

原則後払いである補助金・助成金は、スピード感のある資金調達とはいえません。一方、創業期は素早い資金調達によるスタートダッシュが重要です。資金調達手帳(無料)では、迅速な資金調達の方法を詳しく解説しているので、スムーズな資金確保に役立ちますよ。

また、安定した素早い資金調達といえば融資です。融資ガイド(無料)では、融資を成功させるための基本とノウハウをご紹介しています。審査通過に不安がある人も必見です。

まとめ・補助金、助成金は起業時におすすめな資金調達の方法

起業時に活用できる可能性のある補助金・助成金の特徴や、活用のメリット、デメリットや注意点を知っておきましょう。

補助金や助成金は自ら戦略的に「取りに行く」姿勢が必要です。事業に見合う補助金や助成金を探しに行くのではなく、どうすればもらえるのかを戦略的に考えましょう。

人によっては、補助金や助成金の申請までに半年くらいかけて準備をする人もいます。

冊子版の創業手帳(無料)では、開業時に頼りになる地方金融機関の活用方法について詳しく解説しています。地方金融機関は、事業計画書の策定支援やビジネスセミナーの開催、経営コンサルティングなどの創業支援を無料で行なっています。リソースの限られている創業期においては、非常に便利な存在でしょう。

記事で紹介した制度以外も知りたい方は補助金ガイドをご覧ください。補助金・助成金の最新情報を厳選してまとめています。無料ですので、ぜひ利用してみてください。

自分にマッチした補助金・助成金情報が届く補助金AI(無料)サービスの登録は下記のバナーから!

初めての会社設立に!基礎知識をまとめたガイドブックプレゼント中

(監修:起業コンサルタント(R)・税理士・社労士・行政書士 中野裕哲

(起業コンサルV-Spirits|無料相談受付中))

(編集・加筆:創業手帳編集部)

補助金・助成金は融資にも有利!創業手帳 代表・大久保の視点

補助金・助成金は融資にも有利!創業手帳 代表・大久保の視点

創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。

-

起業直後に社労士は必要?答えは『初めて人を雇うときにこそ必要!』その理由を解説

起業直後に社労士は必要?答えは『初めて人を雇うときにこそ必要!』その理由を解説

-

インターコードの格安電話代行サービスを活用して電話対応を効率化

インターコードの格安電話代行サービスを活用して電話対応を効率化

-

飲食店がモバイルオーダーを導入する効果・メリット・デメリットは?おすすめもご紹介

飲食店がモバイルオーダーを導入する効果・メリット・デメリットは?おすすめもご紹介

-

失敗しないWeb広告運用代行会社選定のポイント5選

失敗しないWeb広告運用代行会社選定のポイント5選

-

リベラルの格安中古OA機器の魅力を、創業手帳大久保がご紹介!

リベラルの格安中古OA機器の魅力を、創業手帳大久保がご紹介!

-

創業期にオススメの銀行とは?法人口座開設の決め手を創業手帳会員に聞いた!

創業期にオススメの銀行とは?法人口座開設の決め手を創業手帳会員に聞いた!

補助金のように返済がいらない資金は、融資にあたって有利に働きます。

補助金が融資に有利に働く理由は2つです。

補助金や助成金でキャッシュが増えると、それを材料にして融資など別の方法での資金調達をしやすくなります。

一方で注意したいのが、補助金に手間を掛け過ぎること。起業家が大事なのは事業や仕組みを作ることで、補助金や助成金はその目的を達成するための手段の一部です。

そのため補助金・助成金はいかに効率的に申請するか、効果の大きいものに的を絞るのかが大事になります。

次に、「補助金・助成金と効率的に付き合うコツ」2つをお伝えします。

1.事業計画書は融資や経営を見据えて作る

近年増えている大型の補助金の多くは、事業計画書の提出が必須です。融資・出資も見据えて事業計画を作ると、補助金のためだけの書類にならないので手間が省けます。質が上がるのもメリットです。

事業計画書の作成には創業手帳の巻末フォーマットや、創業手帳の会員登録画面で使える事業計画シート&資金シミュレーターもぜひご活用ください。無料で配布しています。

2.本当に役立つ補助金・助成金を選ぶ

補助金のメリットより手間の方が大きかった、ということにならないように、自分に合った補助金を見つけることが大事です。

創業手帳では重要な補助金を解説した補助金ガイドや、自分に合った補助金がメールで届く補助金AI(アイ)を提供しています。補助金AIは、AIと人間が補助金情報を整理・収集し、登録条件に合うものだけをお知らせする無料ツールです。

制度が多すぎて補助金を探すのが面倒、気づいた頃には募集期間が終わっている。そんな悩みを解消するために作りました。無料で使えるのでぜひ活用してくださいね。