週末起業でも開業届の提出は必要?届け出のメリットや手続きの流れをご紹介

週末起業でも開業届の提出はメリットが多い!

開業届は、個人事業をはじめることを税務署に届け出るための書類です。事業をスタートしてから1カ月以内に提出するのが望ましいとされています。

しかし、提出しなくても罰則などはありません。

罰則などがないので提出をしなくても問題ないと考える方もいるでしょう。

確かに問題はありませんが、たとえ週末起業であっても開業届を提出することで得られるメリットは大きいです。

今回は、週末起業で開業届を提出するメリットやデメリット、届け出の流れなどを解説していきます。

起業をすると開業届以外にも、さまざまな申請や手続きなどが必要になり「何から手をつけたらよいかわからない」となりがち。そんな起業家たちの声にお応えして創業手帳では、「創業カレンダー」をリリースいたしました。起業日を起点とし、前後1年でのやることリストをカレンダー形式にまとめています。無料でお利用いただけますので、是非ご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

週末起業をする前に知っておきたい開業届とは?

開業届というと、本格的に個人事業を行う際に提出するものと思っている方も少なくありません。しかし実際は、週末起業でも提出可能です。

まずは、週末起業でも提出可能な開業届について解説していきます。

事業を開始する前に税務署に提出する書類

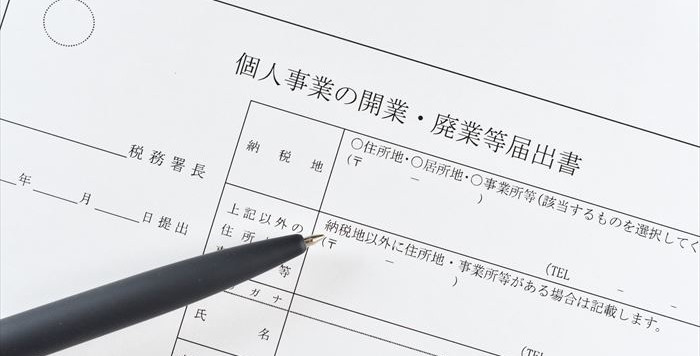

開業届は、事業をはじめたことを税務署に申告するために提出する書類です。正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

個人事業主になったら1月1日~12月31日までの所得を計算し、確定申告をして所得税を納めなければいけません。

また、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合は、個人事業税や消費税の納税も必要になります。

税金を納めるため、各都道府県の税事務所に対して「個人事業開始申告書」を提出する必要も出てきます。

未提出でも起業することは可能

開業届は、必ずしも提出をしなければいけない書類ではありません。そのため、提出しなかったとしてもペナルティを課せられることはないのです。

しかし、所得税法では義務付けられているので期限内に提出するのが望ましいです。

実際に開業届を出さないままフリーランスとして仕事をしている人もいます。各都道府県の税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」に関しても同様です。

また、週末起業のように副業感覚で事業を行っている方も提出していないケースが多く見られます。

週末起業で開業届を提出する5つのメリット

週末起業であれば開業届を提出しなくても大きな問題はありません。しかし、提出することで得られるメリットもあります。

続いては、開業届を提出することで得られるメリットを5つピックアップしてご紹介します。

1.青色申告で確定申告ができるようになる

開業届を提出すると、青色申告で確定申告できるようになります。青色申告を行うには、「青色申告承認申請書」と「開業届」の提出が条件です。

青色申告は白色申告と比較すると節税効果が高くなるため、メリットは大きいです。

青色申告を行うと、最大65万円の特別控除を受けられたり、赤字を3年繰り越せたりします。

複式簿記による帳簿と電子申告は65万円、複式簿記による帳簿は55万円、単式簿記による帳簿は10万円の控除が受けられます。

赤字になった年に確定申告をすると3年間の繰り越しができ、黒字化した年の節税対策として有効です。

2.屋号名義の銀行口座を開設できる

開業届を提出することで、屋号名義の銀行口座を開設できるようになることもメリットとして挙げられます。開業届にはビジネスにおける名称・屋号を記載する項目があります。

屋号を記入した開業届を提出して受領印をもらった控えがあれば、屋号名義の口座が開設可能です。

プライベート用と事業用の口座を分けることにより、経理作業がスムーズになります。取引きにおいて個人用の口座を使うよりも信用を得やすくなることも大きなメリットです。

屋号名義の銀行口座を開設するのであれば、法人用のクレジットカード導入も検討してみてください。

3.就業の証明になる

就業していることを示す書類になることもメリットのひとつです。

クレジットカードの発行や保育園の申し込みなどをする際、就業していることを証明しなければいけません。そのような時に、開業届の写しを活用できます。

サラリーマンであれば勤務先から社員証や在籍証明書を発行してもらえますが、個人事業主だとそのような証明書はありません。

そのため、開業届の写しを提出することになります。

「子どもが保育園や学童などに通っている、またはこれから通う予定がある」、「クレジットカードを作成したい」などと考えている場合は、開業届を提出しておいてください。

4.融資審査やオフィスの賃貸契約に開業届の写しが使える

開業届の写しは、融資審査やオフィス契約にも使えます。

業種によっては店舗やオフィスが必要になる場合もあります。

そのような時、開業届を提出していないと契約が難航してしまうことも考えられるため、提出しておいたほうが安心です。

事業規模によっては、運用資金として融資を受けたいと考える場合もあります。

金融機関から事業用資金として融資を受ける場合も開業届の写しが必要です。事業を円滑に進めるためにも、開業届は提出しておいたほうが良いでしょう。

融資審査やオフィス契約で必ず開業届の写しを求められるわけではありません。しかし、求められるケースも多いため、提出することをおすすめします。

5.事業開始直後でも小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済は、経営者や個人事業主が廃業したり、退職したりする際に積み立てた金額に応じた給付金がもらえる制度です。

サラリーマンとして働いている場合だと退職金を受け取れるケースが多いですが、それと同じような意味を持つと考えて問題ありません。

個人事業主が小規模企業共済に加入するためには、確定申告の控えが必要になります。

しかし開業したばかりだと1回も確定申告をしていないので、開業届の控えが必要です。開業届の控えがあれば、事業開始直後でも小規模企業共済に加入可能です。

週末起業で開業届を提出する3つのデメリット

週末起業で開業届を提出することで得られるメリットもありますが、デメリットもあります。次は、知っておきたいデメリットを3つピックアップしてご紹介します。

1.失業給付を受給できない可能性がある

失業給付は、失業者が次の仕事を見つけるまでの支援を行う制度です。個人事業主となると自分自身で事業を行うことになるため、失業給付の対象にはなりません。

開業すると、再就職をする意思がないとみなされるからです。

会社を辞めて個人事業主として独立を考えていて、失業給付を受け取りたいと思っている場合は開業のタイミングに注意してください。タイミングや方法によっては失業給付を受け取れる場合もあります。

詳しくはハローワークに問い合わせて、最終的な判断を仰いでください。

2.青色申告を選択すると経理事務が複雑になる

開業届を出して青色申告を行う場合、経理事務が複雑になってしまうこともデメリットのひとつに挙げられます。

青色申告特別控除制度で65万円もしくは55万円の控除を受けるには、複式簿記で帳簿を付けなければいけません。

複式簿記は、「借方・貸方」などのルールに基づいて帳簿を付けるため、難しいと感じてしまう場合もあります。

10万円の控除で良ければ、単式簿記で問題ありません。単式簿記はルールもシンプルなので、家計簿をつけているような感覚で帳簿付けができます。

3.配偶者の扶養から外れる可能性がある

配偶者などに扶養されている方が週末起業で開業届を提出すると、扶養から外れてしまう可能性があります。

開業届を提出する前に、それぞれの健康保険組合が定めている加入条件を確認してみてください。扶養として認められる条件は、それぞれの健康保険組合が定めているためです。

所得金額を定めているケースや、個人事業主は扶養の対象と認めていないケースなどもあります。

そのため、開業後も健康保険に加入できるか前もって確認しなければいけません。扶養から外れると保険料は自己負担になってしまいます。

週末起業で開業届を提出する流れ

週末起業で開業届を提出しようと考えているのであれば、事前にどのような流れなのか把握しておくとスムーズです。

具体的にどのような流れで手続きを行うのか解説していきます。

1.開業届を作成する

まずは、開業届の作成です。開業届は、国税庁のホームページから様式をダウンロードして自分で作成できます。

また、開業届ソフトを使って作成することも可能です。開業届に記入する内容は以下のとおりです。

-

- 提出先(税務署名)

- 提出日

- 納税地(住所地:実際に住んでいる住民票と同じ住所、居住地:住民票の所在地ではなく一時的に暮らしている住所、事業所:事業を行っている事務所や店舗)

- 事業者の氏名、生年月日、個人番号

- 職業、屋号

- 届出の区分、所得の種類

- 事業所等を新設した日

- 開業に伴う届出書の提出の有無

- 事業の概要(翻訳や飲食店、カメラマンなど簡潔に記載)

- 給与等の支払いの状況(青色事業専従者がいる場合は「専従者」の項目、それ以外の従業員がいる場合は「使用人」の項目に人数を記載)

開業届にはこのような項目を記載します。開業届ソフトを使うとより簡単に作成できるため、手間をかけたくない場合はぜひ活用してみてください。

2.開業時に必要なその他書類を準備する

開業時には、そのほかにも必要な書類があります。青色申告承認申請書や個人事業開始申告書です。

さらに、業種によっては許認可などが必要な場合もあります。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、税務署に提出して一定の条件を満たしていれば青色申告ができるようになります。

税金面で様々な優遇措置が受けられるため、提出するメリットは大きいです。

開業届と共に提出し、青色申告事業者となるケースが一般的です。

この書類を提出していない場合は、自動的に白色申告事業者となります。そうなると税金面の優遇措置は受けられません。

青色申告承認申請書だけを提出することはできないので、青色申告を考えている際は早めに開業届を提出してください。

個人事業開始申告書

個人事業開始申告書は、事業をはじめたと各都道府県に伝えるための書類です。開業届もこの書類も、官公署に事業の開始を伝えることが目的となっています。

しかし、開業届は所得税に関するもの、個人事業開始申告書は個人事業税に関するものという大きな違いがあります。

前述したように、書式は都道府県によって異なるので、前もって確認しておくと安心です。個人事業開始申告書の提出先は都道府県税事務所になります。

業種ごとの許認可やその他書類

代表的な許認可は以下のとおりです。

-

- 飲食店営業許可

- 旅館業営業許可

- 防火管理者選任届

- 動物取扱責任者

- 宅地建物取引業

- 菓子製造業許可

- 風俗営業許可

- 酒類の販売業免許の申請

開業届と併せて許認可の取得を忘れないようにしてください。そのほかの書類には、以下のようなものがあります。

-

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

これらは従業員を雇用する場合、配偶者や親族に給与を支払う場合に必要です。

3.開業届を税務署に提出する

書類が完成したら、開業届を税務署に提出します。最後に、開業届の提出方法を解説していきます。

税務署の窓口に持ち込む

ひとつ目は、開業届を税務署の所定の窓口に持ち込む方法です。開業届や個人番号の確認ができる書類、本人確認書類などを持っていきます。

マイナンバーカードがあれば、個人番号と本人確認を同時に行えるため、それ以外の本人確認書類は必要ありません。

印鑑は基本的に不要ですが、訂正印を押す可能性もあるので持っていくと安心です。

「所得税の青色申告承認申請手続」などを行う場合は、必要書類も忘れないようにしてください。

郵送で提出する

2つ目は、郵送で提出する方法です。郵送で提出する場合も必要な書類を用意します。

さらに、開業届の控えと返信用封筒を同封し、受領印が押された控えを返送してもらえるように準備する点が窓口に持ち込む場合との大きな違いです。

郵送であっても個人番号や本人確認をしなければいけないので、マイナンバーカードや運転免許証などのコピーを「本人確認書類(写)添付台紙」に貼り付けます。

この台紙は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

e-Taxからオンラインで提出する

3つ目は、e-Taxからオンラインで提出する方法です。e-Taxは、国税庁の電子申告・納税システムです。

初めて使う場合は登録などをしなければいけませんが、確定申告にも使えるので登録しておくと便利なツールとなっています。

e-Taxを使う場合、マイナンバーカードと読み取り用のICカードリーダー、読み取り対応のスマートフォンが必要です。

なお、「所得税の青色申告承認申請書」の作成もできます。

e-Taxを利用すると受信通知と送信した開業届のデータが送られてきて、開業届の控えの代わりになります。

まとめ

週末起業をする場合であっても、開業届を提出するメリットを享受できます。

しかし、デメリットもあるので、それを踏まえた上で開業届を提出するか否かを決めるようにしてください。

メリットだけではなくデメリットも把握しておかないと、開業してから後悔する恐れがあります。

創業手帳の冊子版(無料)では、週末起業や開業届などの書類に関する情報などを多数掲載しています。無料で利用できるので、経営のサポートにぜひお役立てください。

創業手帳と一緒に、創業カレンダーも活用すると、抜けもれなく起業の準備を進めることができます!詳細は上のバナーをクリック!

(編集:創業手帳編集部)