起業の6ステップ。素人でも失敗しない起業の仕方を大解剖。起業の専門家が体験とデータで解説。

失敗しない起業の仕方を6つのステップ別で解説!

・起業準備: アイデア出し、分野選定、許認可確認、資金貯蓄など。

・事業計画: 顧客ターゲットや商品を明確化し、計画書を作成。

・資金調達: 融資、補助金、助成金の活用を検討。

・具体化: 組織形態の決定、物件探し、集客方法の準備など。

・事業開始: 必要書類提出後、運営手続きと集客を開始。

起業に興味はあるけれど、「自分にできるだろうか?」と不安を抱えていませんか?特別な資格やスキルがなくても起業は可能です。しかし、誰でも挑戦できるからこそ、多くの人が準備不足や計画の甘さで失敗してしまうのも事実です。

創業手帳は政府データと連結し無料で届く起業のガイドブックです。莫大な創業データや専門家の意見を元に、この記事では、はじめての起業でも成功に近づける「6つのステップ」を具体的に解説します。どんな準備が必要で、どのように事業をスタートさせるべきかを明確にして、起業を成功するためのステップを確認していきましょう。

創業手帳オリジナル「創業カレンダー」では、オリジナルのカレンダーに沿って、今すべきことが分かります。日付を書き込めるので、起業までの準備にヌケモレがないかを確認してくださいね。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

ステップ1.起業準備(起業の1年前〜半年前)

はじめに、どのような分野で起業するかを決めていきます。

これからの時間の使い方をじっくりと考える期間です。漠然としたイメージを少しずつ形にしていきましょう。

この時期でおすすめなのは、紙に書き出してイメージをビジュアル化すること、人に話をして壁打ちをしていくことです。また情報を集めていくことです。これは多くの起業家が実践し、自分自身(創業手帳の創業者)も、実践して効果があった方法であり、多くの起業家にもおすすめしています。また、ある程度のフォーマット(事業計画形式や創業手帳の巻末付録のテンプレート)などを埋めることも整理の上では有効です。

事例などを参考に起業アイデアを出す

起業するアイデアは思いつく限り出し、頭で考えるだけでなく紙に書きましょう。

同時に、発想力の豊かな人と話す・困っている人の声を聞く・時代の流れを見る・本を読む・イベントに参加するなど情報収集を積極的に行い、アイデアをさらに出してまとめていきます。

情報は増やすだけでなく削る・限定する・かけ合わせるなどすると、新しいアイデアが生まれることもあります。

自分のこれまでの人生経験から、好きなことや得意なことをできる限り書き出していけば、起業のアイデアが見つかるでしょう。

以下の記事では有名企業7社のアイデアを紹介しているので、具体例を参考にしてアイデア出しの幅を広げてください。

成功する起業アイデアの見つけ方15選! 有名企業のアイデア7選も大紹介!

起業分野を絞る

アイデアをもとに、以下3つの要素から起業分野を絞っていきます。

- 自分がしたいこと

- 自分ができること

- 社会のニーズ

まずは「自分がしたいこと」を考えてみてください。お金を儲けたい、有名になりたいなど自分の欲望を満たすものではなく、企業理念として成立するような自分がやりたいと思っていることを考えてください。

エンジェル投資またはベンチャーキャピタルからの出資を受ける際には、モチベーションの根幹について評価されることになります。衝動的な起業では評価につながらないため、きちんと自分自身で明確化しておきましょう。

次に「自分ができること」を考えていきます。これまでの自分の仕事や生活を振り返りながら、自分の持っているスキル・資格・人脈・資産などを棚卸ししてみましょう。

自分の経験などと結び付かない分野で起業するのはおすすめしません。自分の強みとなるスキルや知識を活かせるような分野を選択するようにしましょう。

最後は、社会が何を求めているかといった「社会のニーズ」を調査します。売りたい商品・サービスを市場に提供するという方向性よりも、社会や市場のニーズを捉えてそれに合致した商品・サービスを提供していくという方向性(マーケットイン)を意識しなければ、失敗の確率が高くなってしまいます。

ニュースや統計情報から得るのもよいですが、ターゲット客層により近く、自分との関係性がより遠い人からの意見も参考になるでしょう。

許認可・法規制をチェックする

事業によっては、起業するために国や地方自治体の許認可、資格が必要なものもあります。

起業する業種が許認可や免許が必要かを確認するとともに、取得するための期間・費用、取得が難しそうな場合は許認可の必要ないビジネスモデルへの転換などを検討していきます。

なお、許認可は起業までのスケジュールや資金調達にも影響してくる重要な部分です。許認可は時間がかかるものが多く、起業のスタートが遅れてしまう要因になりがちです。早めにスタートするようにしましょう。

知識がない場合は、起業する前に行政書士など許認可の専門家に確認しておくことをおすすめします。以下に許認可が必要な業種の代表例を記載します。

【許認可の必要な業種】

| 業種 | 許認可の種類 | 申請先 | 有効期限 |

|---|---|---|---|

| 宅地建物取引業 | 免許 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 5年 |

| 建設業 | 許可 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 5年 |

| 電気工事業 | 許可 | 経済産業大臣または都道府県知事 | 5年 |

| 食料品販売業 | 許可 | 保健所長 | 5年を下らない期間 |

| 飲食業(飲食店、喫茶店など) | 許可 | 保健所長 | 5年を下らない期間 |

| 薬局 | 許可 | 都道府県知事 | 6年 |

| 医薬品販売業 | 許可 | 都道府県知事 | – |

| 酒類販売業 | 免許 | 税務署長 | – |

| 液化石油ガス販売業 | 認定 | 経済産業大臣または都道府県知事 | – |

| 揮発油販売業 | 許可 | 経済産業大臣 | – |

| 家畜商 | 免許 | 都道府県知事 | – |

| 古物営業(中古品販売) | 許可 | 公安委員会 | – |

| 道路旅客運送業 | 許可 | 国土交通大臣 | – |

| 道路貨物運送業 | 許可 | 国土交通大臣 | – |

| 旅館業 | 許可 | 保健所長 | – |

| 旅行業 | 登録 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 5年 |

| 一般廃棄物処理業 | 許可 | 市町村長 | 2年 |

| 産業廃棄物処理業 | 許可 | 都道府県知事 | 5年(更新時5年または7年) |

| 特別管理産業廃棄物処理業 | 許可 | 都道府県知事 | 5年(更新時5年または7年) |

| 浄化槽清掃業 | 許可 | 市町村長 | 概ね2年 |

| 美容業 | 届出 美容師の免許 |

保健所 | – |

| 理容業 | 届出 理容師の免許 |

保健所 | – |

| クリーニング業 | 許可 | 保健所 | – |

| 探偵業 | 届出 | 公安委員会 | – |

起業資金を貯める

起業資金は「自己資金」を元手にするのが基本です。資金調達だけでまかなうこともできますが、自己資金を貯めた実績が資金調達の可否にも影響するため、可能な限り自己資金を用意しておきましょう。

融資審査では半年〜1年程度の個人通帳の提出を求められるため、一気に振り込まれたようなお金は「見せ金」と判断されて金融機関では評価されません。

金融機関はコツコツと貯めたお金を信用として評価することになります。起業後の資金調達を考えても、余裕を持って自己資金を貯めておくことが重要です。

その際には、金融機関が見る4つのK(お金、計画、経歴、家族の同意)も参考にしていください。

金額が少なくても起業できますが、手金が多いほうが、融資を受けやすい、出資の場合でも不利な条件での出資に応じなくて済みます。

自分の実際の感想でいうと、手元金額が積み上がるに従って、起業の準備とともに起業への実感が高まった面もありました。

そして今は従来より、起業の必要資金は低下しているので起業のチャンスと言えます。

日本政策金融公庫の「2024年度起業と起業意識に関する調査」の結果では、0円起業した起業家は約3割、パートタイム起業家は半数以上です。

また、企業資金が50万円未満の割合は、起業家では約37%、パートタイム起業家では36%と、起業費用を低めに抑えるケースが多いです。

2024年度起業と起業意識に関する調査

学生の場合、資金調達が難しいといわれますが、方法がないわけではありません。学生起業家が成功しやすい資金調達方法を以下の記事で紹介しているので、一読してみてください。

学生起業家におすすめの資金調達の方法と問題点

ステップ2.事業コンセプトの策定(起業半年〜3ヶ月前)

「誰に」「何を」「どんな方法で」売るのかといった、事業コンセプトを定めていきます。事業計画書のベースにもなる、重要な工程です。

事業コンセプトは「女性に化粧品をインターネットで売る」といった漠然としたものでは意味がありません。「20〜40代のキャリア志向が強い女性向けに、高品質なオーガニック化粧品をASPのサービスを利用して、自分でサイトを作成して販売する」といったように、具体的にイメージします。

事業コンセプトの方向性が定まれば、顧客に対する利益やメリットの明確化が可能です。ターゲットの見極めや市場調査などを交えながら、最終的な方向性を決めていきましょう。

顧客ターゲットを選定する

事業コンセプトのひとつである顧客ターゲットの選定を行います。自社の商品・サービスを「誰に」提供するかを具体的にイメージしましょう。

顧客ターゲットをイメージする際は、以下のようなペルソナを作成しておくと、具体的に仮説を立てやすくなります。

商品・サービスを選定する

どのような商品・サービスを売るのかも、コンセプトの明確化に不可欠です。仮想のペルソナから顧客の求めているものを紐解き、価値を提供できるような商品・サービスを考えます。

自分が売りたいものが明確に決まっている場合もありますが、ただ売りたいものを売るだけではなく、社会的なニーズがあるかどうかまで見極めておきましょう。

売り方や提供方法を考える

今は店頭で直接提供する以外に、ネット通販という形も主流になっています。

商品が手に取れるものであるとは限らず、情報として提供することもあるでしょう。紙媒体やデータ形式などのプラットフォーム、テキストや動画といった具体的な手段まで決めておけば、事業コンセプトの形が見えやすくなります。

市場・競合調査を行う

事業にしたい分野の市場・競合調査も重要です。顧客ターゲットに近い知り合いからのヒアリングやインターネット検索、さらに自分で足を運んで実地調査をしていきます。

競合調査では、実際に競合のサービスを受けてみたり、商品を使ってみたりすることをおすすめします。あらかじめ調査項目を決めておいて、真似すべき良いところと改善すべき悪いところをチェックしておきましょう。

事業計画書・創業計画書を作る

事業コンセプトをもとに、事業計画書または創業計画書を作成しましょう。各計画書にて、事業の具体的な内容や収益性を明記します。

最初から事業計画書として作るケースもありますが、事業実績のない段階では創業計画書から作成しても構いません。事業を始めるときに作るのが創業計画書、事業を始めたあとの経歴やプロセスなども掲載できるのが事業計画書です。

創業計画書の場合は、主に事業の将来性や自己資金の調達過程などを示しておきましょう。

どちらも融資を受ける際に必要な書類であり、計画書の内容によって審査が行われます。事業計画書・創業計画書の作成は、起業の過程で最も重要です。その事業でなぜ利益を得られるかを客観的に伝える具体的な内容をまとめましょう。

多くの起業をアドバイスし自らの経験からもお話すると、事業計画が100%その通りになることはありえません。

しかし、大事なのはまず計画を作り、そこで未来を具体化すること。そして乖離を見ることから修正をして正解に近づきやすくなります。

だから事業計画を作ること、それも早く作り早く直すことが大事なのです。特に専門家との壁打ちで気づくことが多くあると思います。

→おすすめ本について。名著の並びの最後で創業手帳をいれる

創業融資への申込も考えている場合は、事業計画書を創業計画書へ流用できるフォーマットを使うと便利です。

具体的な書き方やフォーマットについては「【税理士監修】事業計画書とは?3つのメリットや注意点、書き方まで解説」を参考にしてみてください。

ステップ3.資金計画を作る(起業3カ月〜2カ月前)

作成した事業計画書をもとに事業を開始するにあたって、どのくらいお金がかかるか、どのような方法で資金調達するのかなどの具体的な資金計画を立てていきます。

設備資金と運転資金を見積もる

起業でかかるお金には、大きく分けて「設備資金」と「運転資金」があります。これらの資金を最低3カ月分は用意しておかなければ、失敗してしまう確率が高くなります。

大きな支出は複数の業者から見積もりを取り、実際にどのくらい必要なのかをできるだけ正確に算出します。これらの見積もりは、創業融資における審査でも必要となります。

敷金・礼金、内装費・外装費、机・テーブル・椅子、パソコン・プリンターなどの費用

仕入れ、給与、社会保険料、外注費、旅費交通費、通信費、水道光熱費、広告宣伝費、交際費、支払い手数料・支払利息などの費用

資金を調達する

設備資金や運転資金をすべて自己資金でまかなうことができれば問題ありませんが、実際には資金調達をしなければならない場合が多いでしょう。

資金調達にはおもに4つの方法があります。

エンジェル投資家・ベンチャーキャピタル(VC)から出資してもらう

ベンチャーやスタートアップの起業では比較的なじみのある資金調達方法が、エンジェル投資家やベンチャーキャピタル(VC)からの出資です。

しかし、エンジェル投資家と知り合えるだけの人脈がなかったり、ベンチャーキャピタルに評価されるようなサービスを提案することができなかったりと、多くの起業家にとってハードルの高い資金調達方法でもあります。

エンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの出資を検討している方は、下記の記事も参考にしてみてください。

民間の金融機関から融資を受ける

民間の金融機関から融資を受け、起業資金にあてる方法です。

融資の際は審査を受けなくてはなりません。クレジットカードやローンの返済状況、携帯料金の滞納などの信用情報を見られるほか、事業計画書の内容も影響します。滞納歴があるか思い出せない場合は、信用情報を確認してみるとよいでしょう。

万が一滞納などがあった場合は融資を受けることが難しくなります。また、スタートアップやベンチャーに対する民間金融機関からの融資は、一般的に厳しい傾向にあるのが実情です。

公的機関から創業融資を受ける

スタートアップやベンチャーの場合は、日本政策金融公庫の創業融資が起業時の資金調達のセオリーです。

新規開業資金など、無担保、無保証で借りることができます。さらに融資限度額も大きく、多くの起業家にとって現実的な資金調達方法のひとつです。

※新創業融資制度は、令和6年3月31日で取扱いを終了しました。

公的機関から創業融資を受けるには、「創業計画書」を作成するのが条件となっています。創業計画書をもとに融資可否を判断されるため、計画書の作り込みが重要となります。起業時に必要な事業資金のうち、10%を自己資金として用意しておくこともポイントです。

また、認定支援機関に支援してもらっている場合は、同じく日本政策金融公庫の新規開業資金(中小企業経営力強化関連)による融資を検討できます。

ほかにも公的な融資制度としては、自治体が行っている創業融資である制度融資があります。制度融資も金利が低く利用しやすいサービスですが、信用保証協会の審査などがあり「融資実行までに時間がかかる」「自己資金要件が厳しい」などのデメリットもあります。

補助金・助成金を受給する

起業資金として補助金・助成金を受給するのも1つの手段です。融資とは異なり、返済の必要がありません。

ですが補助金・助成金はともに後払いで、支給されるまでに1年近くかかることもあるため、即効性のある資金調達の方法とはいえません。

また、受付期間が決まっており、その期間を逃すと受給できなくなってしまいます。年度始めに募集開始されるものが多いため、4月と5月は補助金・助成金の情報を確認しておきましょう。

補助金・助成金のいずれにおいても、制度ごとの受給要件を満たしていることが前提条件です。その上で、補助金は審査に通った人のみ受け取ることができます。

補助金・助成金情報を詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてみましょう。

友人・家族に頼る

友人や家族などに頼んで資金を借りる方法です。場合によっては有力な資金調達方法ですが、借りた場合に返済できないと人間関係の破綻につながるリスクもあるため、できる限り避け最後の手段として考えておきましょう。

また、贈与された場合には全額が自分のものになるわけではなく、贈与税がかかる場合もあります。

ステップ4.起業計画の具体化(起業2カ月〜起業直前)

起業全体の計画をさらに具体化していきます。組織形態の設計や物件探し、集客手段の検討など、具体的にやるべきことが増えていきます。

脱サラ起業の場合は業務量が多くなるので、このタイミングで退職できるようにスケジュールを立てておきましょう。

起業時の組織形態・機関を設計する

個人事業主として開業するのか、株式会社や合同会社などの会社を設立するのかを検討します。株式会社であれば取締役会を設置するのか、役員は何名にするのか、株式は公開・非公開どちらにするのかなども具体的に決定しましょう。

個人事業主・会社設立それぞれにメリット・デメリットがあります。おもに検討するポイントは税金面ですが、自分のビジョンにあわせて決定することが大切です。

起業する場所を決める

起業する場所は、地理的な条件や物件コストを踏まえて選択します。コストを抑えて郊外にするのか、収益を見込んで好条件の立地を探すのかなど、方向性や余剰資金などの面から複合的に検討すべきです。

立地と集客は常に隣り合わせで考えなくてはなりません。たとえば飲食店の場合、どんなにお得な物件でもアクセスが悪かったり、認知されにくい場所にあったりすると、来店が見込めない可能性が高くなります。収益性を見極めるほか、自身の業種に精通した不動産屋を選ぶことがポイントです。

手段としては自宅開業、賃貸(店舗・オフィス)、レンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスなどが考えられます。

許認可が必要な業種で起業する場合は、レンタルオフィスやバーチャルオフィスでは許認可が認められない場合もあるため、行政書士などの専門家に相談しておきましょう。

また、物件取得のタイミングが創業融資の可否に影響することも考えられるため、物件取得までのスケジューリングも重要になります。どれだけ多くの情報をいかに早く入手できるかがよい物件を確保する鍵です。

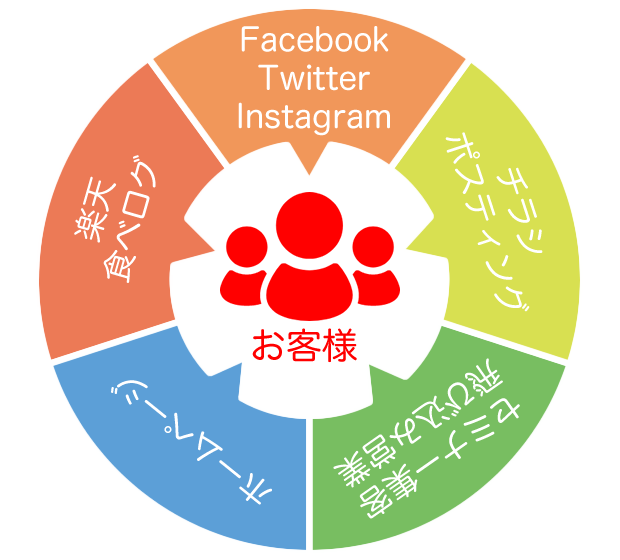

集客方法を決めておく

集客方法もこの時期に具体化しておきます。集客方法には、オンラインで行う方法とオフラインで行う方法があります。

それぞれ具体的にどのような方法があるのかについて、メリット・デメリットとともに表でまとめてみました。

オンラインの集客

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| ホームページ作成 | デザイン・プログラムなど自由にできるため表現に制限がない | 制作・運用にコストがかかる 知識がないと使えないものになりがち |

| ホームページ作成サービス | 素材やテンプレートを使って比較的簡単に作成できる 無料または低コストで始められる |

運用の知識がないと使えないものになりがち |

| 無料ブログ | 無料で、専門知識がなくてもそれなりのクオリティーで運用できる | デザインなど好き勝手にできない 運営元の閉鎖に伴い自身のページも消えてしまう 執筆に手間がかかる |

| 自作ブログ | デザイン・プログラムなど自由にできるため表現に制限がない | 制作にも運用にも知識が要求される 執筆に手間がかかる |

| メルマガ | エンゲージメントの高いコアなファンに情報発信できる | 配信先のリストを作る必要がある 誤配信のリスクがある |

| ソーシャルメディア | 手軽に始められる | Webマーケティング的な知識が必要 |

| ECモール | ある程度の集客が見込める | 手数料を取られる 販売ルールなどの制約がある |

| ASPサービスのEC | デザインなど自由にできる サポートを受けられる |

ランニングコストがかかる プログラムを自由に実装できないことがある |

| 口コミサイト | フォーマットに入力するだけで必要な情報が入れられる ある程度の集客が見込める |

競合が多く、決められた表現の中で見つけてもらうための工夫が必要 |

オフラインの集客

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 紹介営業 | 確実性が高い | 起業前にある程度人脈を構築しておく必要がある |

| 飛び込み営業 | 顧客ターゲットをセグメント化した営業先リストがあれば確度が高い営業ができる | 営業リストが必要 効率が悪い |

| セミナー営業 | セミナーに来ている時点で興味を持たれているため、顧客になりやすい | セミナーに対する集客の手間とセミナーの内容によっては逆に商品価値を落とす可能性がある |

| ポスティング/ビラ配り | さほど対人的なストレスなく不特定多数に商品を認知できる | 見てもらえない可能性が高い 成果が出にくい 成果を測りにくい |

| チラシ | 対人的なストレスなく不特定多数に商品を認知できる | チラシ作成の手間がかかる チラシ配布にもコストがかかる 見てもらえない可能性もあるため成果が出にくい |

| フリーペーパー | ターゲット層によっては効果がある | 掲載に費用がかかる 割引やクーポンを出す必要がある |

このように様々な方法があるため、自分の起業する業種などに合った方法を選択しましょう。

ステップ5.起業する

準備が整ったら、いよいよ起業です。あらかじめ決めた組織形態にのっとり、開業の手続きを進めていきましょう。

会社設立の場合は定款認証から法務局での登記、個人事業主の場合は税務署への開業届提出を行います。法的にはこのタイミングで起業したことになります。

株式会社の設立に必要な届出

株式会社の場合、設立までに2週間〜1カ月は見込んでおきましょう。必要な提出書類と提出先は、下記のとおりです。

| 提出書類 | 提出先 |

|---|---|

| 発起人会議事録 | 法務局(登記事項の決定のみ) |

| 定款 |

公証役場で認証 |

|

登記申請

|

法務局 |

- 「【保存版】株式会社設立の流れや手順などを創業手帳の創業者・大久保がわかりやすく解説!」

- 「株式会社を設立する時の、正しい定款の書き方とは」

- 「法人成り(法人設立)を見据えて個人事業主になる人へ贈る具体的手順」

起業時の主な提出書類(個人事業)

個人事業主の提出書類は法人に比べてシンプルです。法的義務はありませんが、あとのことを考えても以下の提出を済ませておきましょう。

| 提出書類 | 提出先 |

|---|---|

| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 税務署 |

ステップ6.事業開始~各種届出や手続き(起業1カ月〜3カ月後)

開業が済んだら、事業運営に必要なほかの手続きも済ませていきます。各機関への届出のほか、融資の申し込みも行いましょう。必要な手続きとともに、事業の集客もスタートさせてください。

税務署への届出を行う

税務署に各種届出を行います。給与や税金、確定申告にまつわる書類がメインです。インボイスの発行に必要な適格請求書発行事業者の登録申請書もチェックしておきましょう。

| 株式会社 | 個人事業 |

|---|---|

※法人設立届出書は都道府県税務署と市町村役場にも提出(東京23区以外) |

※事業開始等申告書は都道府県税務署と市町村役場に提出 |

社会保険関係の手続きをする

法人の場合のみ、社会保険関係の手続きが発生します。年金事務所にて次の届出を行ってください。「健康保険被扶養者(異動)届」や「国民年金第3号被保険者資関係届」は、扶養家族がいる場合に必要に応じて提出します。

| 提出書類 | 提出先 |

|---|---|

|

年金事務所 |

銀行口座を開設する

起業したら会社名義の銀行口座が必要となります。個人事業主でも、プライベートの支出と事業用の支出を分けておくことで経理処理が楽になるので、開設しておきましょう。

金融機関には様々な種類があります。それぞれに特徴があるため、起業前にある程度情報を入手しておいて検討することをおすすめします。

| 銀行の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 都市銀行 | 個人から法人まで幅広く対応し、金利も低い。しかし大企業中心の支援となるため、起業直後のベンチャーやスタートアップへの支援は積極的ではないこともある。 |

| 地方銀行 | 各地方に根付いているため、地域の中小企業との取引にも小口取引にも積極的だが、都市銀行に比べると金利が高いことが多い。 |

| 信用金庫・信用組合 | 地域限定で営業しているため親身に対応してもらえる。地元中心のビジネスで起業する場合は向いている。口座開設して小口取引で信用を深めておくと良い。上記銀行に比べると金利は高い。 |

| ネットバンク | ネットと郵便で口座開設が完了するため。手軽に口座開設できる。手数料も安く起業家にとっては利点が多い。 |

起業家に対する口座開設の審査は意外と厳しいため、口座開設で銀行へ出向く際は、事業を信頼されるような説得材料を用意しておくようにしましょう。

また、先輩起業家などの知り合いに紹介してもらうことで口座が作りやすくなります。起業するためには、少なくても1口座は必要なので、複数の金融機関で口座開設を申し込むようにしましょう。

以下のような状況だと口座開設できない場合がるため注意が必要です。

- バーチャルオフィスなどで事業の実態を確認できない場合

- 本店と営業エリアが極端に離れている場合

- 起業家の信用情報に事故情報がある場合

創業融資に申込む

起業家にとって現実的な資金調達手段は創業融資です。創業融資を利用する場合は、この段階で正式に申込みましょう。

融資実行までの期間は、自治体の制度融資では約2カ月をみておきます。

物件取得が必要な業種で起業した場合は、融資の際にある程度物件が決まっていなければならないため、手続きに遅れのないようにしておいてください。

融資の可否に直結する一番のポイントは創業計画書・事業計画書の作成になります。

新規開業資金の流れ

日本政策金融公庫の融資制度のひとつ、「新規開業資金」は、以下の人が対象です。

- 女性・若者・シニアの創業する人

- 過去に廃業したことがあり創業に再チャレンジする人

- 中小会計を適用して創業する人

それぞれの立場で条件が異なるので、公式サイトで詳しく確認しましょう。

どの立場の人にも共通する内容は、新事業を始める、または開始後約7年以内の人が対象であることです。

他にも、新事業を始めるため、または事業開始後に必要な設備資金や運転資金に限って、融資を受けられることなどがあります。

制度融資の流れ(自治体)

制度融資の基本的な流れは下記ですが、自治体や制度ごとに内容に差があったり、審査時に面談が実施されたりします。創業計画書または事業計画書の作成を済ませてから申し込みに臨んでください。

- 自治体に相談に行く

- 創業計画書の最終確認/借入申込書・添付書類の準備

- 自治体からあっせん書を受け取り、希望の金融機関に申し込む

- 金融機関を通じて信用保証協会に保証を申込む

- 各種契約書などの手続きを行う

従業員を雇用する

起業直後に従業員を雇う場合は、事業計画書の売り上げや粗利益の水準を考慮して慎重に検討しましょう。

給与以外にも交通費や社会保険、雇用保険など、人を雇うことで予想以上のコストがかかります。給与の2〜5割増しで人件費を考えておく必要があります。

雇用の際には、以下のように労働保険や雇用保険、源泉所得税に関する手続きを担当機関にて行ってください。

【雇用する場合の手続き】

| 提出書類 | 提出先 |

|---|---|

|

労働基準監督署 |

|

ハローワーク |

|

税務署/金融機関(郵便局含む) |

集客を開始する

起業に関する一通りの事務を終えたら、いよいよ集客を開始します。

大きく分けてオンラインとオフラインの集客がありますが、大事なのは起業直後からバラバラに集客しないことです。オンラインとオフラインを個別に考えるのではなく、広告予算の中で全体を組み合わせながら集客しましょう。

とくに店舗系ビジネスでは「集客の順番」も重要です。まずは店舗周辺のお客さまに知ってもらい、そのお客さまを確実にリピートに繋げることを考えます。

いきなりSNSなどのオンライン集客に力を入れるよりも、オフライン集客で確実に固定客を獲得することが重要になってきます。

起業前後に読んでおくと役立つ本7選

最後に、起業前後に読んでおくと役立つおすすめの本を7冊ご紹介します。

これらの本を読んでおくことで、起業を成功させることができるかもしれません。

起業前におすすめ!スタートアップや独立のバイブル3選

起業前に読むなら、スタートアップに必要な情報を体系的にまとめている書籍がよいでしょう。初めての起業を成功させるための本もピックアップしています。

起業の科学ースタートアップサイエンス

起業を科学的に分析し、適切な考え方を時系列で示してくれる一冊です。スタートアップにおける失敗の99%を潰せると題し、起業を成功させるための情報が凝縮されています。

出典:田所雅之「起業の化学 スタートアップサイエンス」

個人事業からはじめる独立・起業マニュアル

ただ起業するだけでなく、起業初年度から黒字化するためのノウハウが説かれています。300社以上の創業支援に携わり、すべて黒字に導いた著者による起業マニュアルです。

出典:前田,河瀬「個人事業からはじめる独立・起業マニュアル」

株式会社のつくり方と運営 ’24~’25年版

株式会社をおこして起業したいなら、この一冊がおすすめです。スケジュールから必要書類、準備すべき資金まで、初めての株式会社設立を支援する情報を網羅してくれています。

出典:小谷,板倉,佐藤,岡本「株式会社のつくり方と運営 ’24~’25年版(2024~2025年版)」

起業後におすすめ!事業運営のノウハウを学べる書籍4選

起業後には、事業運営に役立つ具体的な知識をまとめた書籍がおすすめです。有名企業のコンサルタントやマネジメントの始祖と呼ばれる人物まで、実績のある著者の本を紹介します。

NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、NETFLIX

世界的企業Netflixの共同創業者による「脱ルール」カルチャーが説かれた一冊です。起業後の方向性や改革に悩んだ際は、本書から新たな気づきが得られるかもしれません。

出典:リード・ヘイスティングス,エリン・メイヤー「NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、NETFLIX」

ハイパワー・マーケティング

事業運営に不可欠なマーケティングの本懐に迫った書籍で、著者はIBMやMicrosoftをはじめとする全米400社以上のマーケティングコンサルタントです。本物のマーケティングノウハウを身につけ、事業を軌道に乗せましょう。

出典:ジェイ・エイブラハム「ハイパワー・マーケティング」

マネジメント[エッセンシャル版] – 基本と原則

ドラッカーのマネジメントで有名なP・Fドラッカーによる、初心者向けのマネジメント入門書です。起業家が取り組むべき中長期的なマネジメント戦略を具体的に知ることができます。

![マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則](/wp-content/uploads/2020/10/6e16e3f691b94c72e7f3ed34033df30c.jpg)

出典:P・Fドラッカー「マネジメント【エッセンシャル版】基本と原則」

創業手帳

「創業手帳(冊子版)」は、「会社の母子手帳」とも呼ばれる無料の起業ガイドブックです。資金調達や営業、経理、ITツールなど、創業に必要なノウハウを網羅しており、発行部数が累計250万部です。全国の金融機関や自治体でも配布され、多くの起業家に活用されており、これ1冊で起業準備や経営管理を効率化など起業支援に特化した実用書です。

無料登録でその他のガイドブックや、便利ツール、創業アドバイスなども依頼できますので、ぜひご活用ください。

ご紹介した本とあわせて読んでいただくことで、起業を成功へと導くことができるでしょう。

まとめ・起業の仕方はステップに沿って身につけるべし!必要な準備を万端に

起業はステップに沿って準備を進めれば、初めてでもスムーズに進められます。許認可や税務で迷った際は、早めに専門家に相談しましょう。信頼できる専門家を見つけておくことで、経営の課題にも頼れるパートナーになります。

起業は多くの専門家や自身の経験、起業家へのアドバイスを統合すると不確実な未来を作り上げていく過程になります。いかに早く具体化し、そして自分、そして他の人との対話が大切です。

起業に理解が増えてきた今は、昔に比べると本当にチャンスを掴みやすい時代だと思います。

起業がリスクだという人もいますが、それはリスクが高い起業のやり方をしているということです。サラリーマンでも不確実性が高い時代においては、リスクが有ると言えます。

変化の激しい時代の最強のリスクヘッジ・サバイバル能力は「起業できる能力」です。

仮に失敗したとしても、個人保証をつけない公的融資やクラファンのようにリスクが低いやり方はいくらでもあります。そして起業で一回小さくとも経営経験を積んだ人は日本では貴重なのでどこでも欲しい人材なのです。

つまり、起業は仮に失敗したとしてもやり方を間違わなければ良いのです。自らの理想を実現する手段として、起業を捉えてみましょう。

もし、あなたが起業したい、どうしても起業でやるべきことがあるのであれば、まず一歩を踏み出しましょう。創業手帳はそういう方を応援しています。

「創業手帳」では、起業ノウハウを詳しく解説した「創業手帳(冊子版)」や、起業のスケジュール管理に役立つ「創業カレンダー」を無料で提供しています。さらに、自分にあった補助金・助成金情報が届く「起業AI」も無料ですので、ぜひあわせてご活用ください!

(執筆:創業手帳編集部)

創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。