名画とイノベーション【髙橋氏連載その3】

銀座の画廊経営者に聞く「ビジネスで使えるアートの考え方」

アートとビジネス。それは一見遠いところにあるもののように見えるかもしれませんが、実はアートにはさまざまなビジネスのヒントが隠されています。銀座で翠波画廊を経営する髙橋芳郎氏は、著書『アートに学ぶ6つのビジネス法則』の中で、アートにおける遊び力、物語力、俯瞰力、観察力、共感力、類推力の6つの力が、未来のビジネスに必要な力だと述べています。そこで本連載では、全3回にわたって髙橋氏に「ビジネスで使えるアートの考え方」についてうかがっていきます。最終回の今回は、アートにおけるイノベーションについてお聞きします。

株式会社ブリュッケ代表取締役

1979年多摩美術大学彫刻科に入学。1983年に現代美術の専門学校Bゼミに入塾し、1985年に株式会社アートライフ入社。1988年に独立し、1990年5月株式会社ブリュッケを設立。その後、銀座に故郷の四国の秀峰の名を取った「翠波画廊」をオープンする。2017年5月、フランス近代絵画の値段を切り口にした『「値段」で読み解く魅惑のフランス近代絵画』(幻冬舎)を出版。2019年5月に2冊目の著書となる『アートに学ぶ6つの「ビジネス法則」』(サンライズパブリッシング)を出版。

「翠波画廊」ホームページ >>

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

印象派が起こしたイノベーションで真の芸術家が誕生した

クロード・モネ《積みわら、夏の終わり》

髙橋:印象派は絵画におけるイノベーションでもあり、アート市場を作ることになったイノベーションでもあります。私はここから今日我々が思い描く芸術家が誕生したと言っても過言ではないと思っています。印象派以前のフランスのアート市場は、芸術アカデミーという組織が支配していました。当時はアカデミーがルーブル宮サロン・カレで開催する展覧会(官展)があり、そこに入選することが画家として自立するための必要条件だったのです。画家たちはそのサロンに入選するために一生懸命絵を描きましたが、応募し入選するためには、いくつかの約束事がありました。

約束事は大きく3つありました。絵を描く時は、明かりの調節できる室内で時間をかけて描くこと。筆のタッチが見えないように表面をなめらかに仕上げること。描く題材は神話や歴史にして、必ず人物を描いて寓意性を持たせること、という3つです。当時は二次元の世界に三次元空間を作り上げて、そこに神話や歴史のような高尚なテーマを描いていたわけです。

髙橋:ええ。ですが印象派の時代になると、今日では誰もが知る鉛のチューブに入った絵の具が普及し始めます。そのため画家はアトリエを飛び出し、屋外で絵を描くことが可能になったのです。自然光のもとで対象を見て描き始めると「実は物には固有色というものがなく、光の反射などによって見え方が変わる」という光についての発見をします。

それから筆跡が見えないように絵肌をなめらかに仕上げるということでいうと、印象派の絵画は反対に筆跡が残っていますよね。そういう意味では、アカデミーの約束事と完全に表現方法としては離れていました。描く題材に関しても、それまで神話や歴史画をテーマに描かなければいけないという約束を完全に無視して、日常の生活を描きました。

まずここでひとつ大きなポイントが、それまでの絵画は絵を通してそこに描かれた物語を読み取っていたことです。ですが印象派は、もっと自由に自分たちの日常をあるがままに描こうとしたのです。それまでの絵の中に描かれた物語を読み解く絵画から、見ることの楽しさや喜びを観るものに与え、視覚に働きかける視覚芸術としての絵画へとパラダイムシフトが行われたことです。その表現があまりにも革新的だったので、なかなかサロンに認められることがなく、彼らの作品はなかなか評価されず、サロンでは落選を繰り返します。

髙橋:従来のアカデミーから落選したにも関わらず、歴史に名を残せたのは当時経済大国だったアメリカのおかげです。アメリカは歴史こそ浅いものの、世界中のGDPの半分ぐらいを占める経済大国になっていました。しかし、当時のアメリカは新興成金のような存在で、お金はある一方で文化はまだ未成熟でした。そのためにヨーロッパ、特にフランスには文化面でのコンプレックスを持っていて憧れの国だったのです。そのため、アメリカの富裕層の間では、フランスに行って歴史ある美術品や絵画を買うということが一種のステイタスでした。

フランスのような伝統や古いしきたりのないアメリカ人にとって綺麗で楽しい印象派の絵画はとても魅力的に感じたようです。アメリカの富裕層が好んで印象派の絵画を買い求めることによってフランス国内でも印象派の画家に対する見方が変わってきます。以前は批判の対象のような扱いを受けていた印象派が自国内でも徐々に評価が高まっていきました。

髙橋:もうひとつ大きな出来事として、それまでアカデミーの画家は注文を受けて依頼主の要望を聞き、依頼主の意向に沿って絵を描き上げるというのが一般的でした。ところがサロンに入選できない印象派の画家たちには絵の注文がきません。そのため自分が絵を描いて、それに共感してくれる人たちに売るという今の美術品の流通のスタイルがこの時に出来上がったように思います。

アメリカ人は印象派の絵画を次々に購入し、特にモネを好んで買いました。非常に人気があったアメリカ人が買うものだから、年を追うごとに値段は当然上がります。美術品の値段が上がるということは、将来性のありそうな絵描きの絵を買っておけば将来値上がりして儲けられのではないかと考える人たちが現れます。

それまでも絵のコレクションをしていて美術に造詣の深いアンドレ・ルヴェルという実業家が、これから芽の出そうな画家の絵を若いうちに買っておいて、時間を置いておくと値段が上がるのではないかと考え、仲間を集めて今日でいうところの絵画ファンドを立ち上げます。彼は13人の実業家仲間と共に、1904年にポー・ド・ルルス(熊の皮、日本でなら捕らぬ狸の皮算用の意味)というファンドのようなものを作りました。

集めたお金で当時はまだ若くて無名だったピカソやマティス、ゴーギャン、ゴッホ、ローランサンなどの絵を買い集めます。

彼らはさらに収集した作品を10年後に売るというルールを決めて計画的に絵を買っていきました。計画より1年前倒しの1913年にオークションで売り建てしたところ、予想通りすべての作品が値上がりしており、高値で売れて儲かったのです。今日のような美術品が投資の対象になるという歴史的出来事でした。その後も一部有名画家の絵画は値を上げ続けています。

どうしても美術の歴史を振り返って俯瞰するとアートは純粋な学術的探求で展開したように思ってしまいます。しかし、印象派の絵画が思わぬかたちで歴史の表舞台に引き上げられ売れるようになった事例を見ていくと、美術の歴史も現実社会の経済的営みが原因となって美術史に影響を与えていることが分かる面白い事例です。

ピカソが起こしたキュビスムというイノベーション

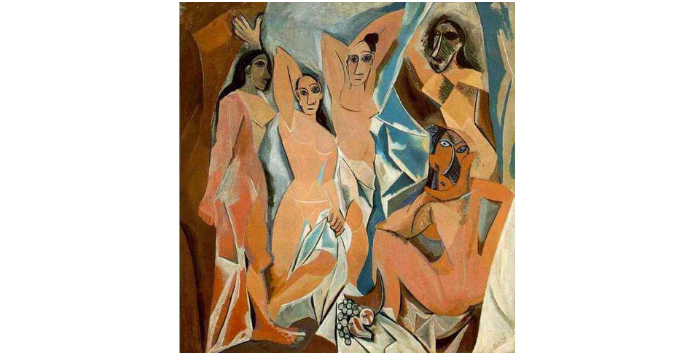

ピカソ《アヴィニョンの娘たち》(1907年)Courtesy of www.PabloPicasso.org

髙橋:そうですね。もうひとつはピカソの話になりますが、彼は20世紀最大の絵画革命を起こした人物です。ピカソと言えばキュビスム(立体派)を起こした画家として知られています。キュビスムは非常に画期的な表現方法でした。キュビスム以前はルネサンス期に発明された一点透視図法で3次元の現実世界を2次元の平面作品に置き換えるというのが一般的絵画の描き方でした。一点透視図法はカメラのレンズと同じように、一点の視点から対象を捉えて絵画を描くという手法です。

ただ、一点透視図法だとどうしても対象の特徴のすべてを表現することはできません。三次元の空間にいるモデルを二次元の平面上に無理やり置き換えようとすると裏に隠れた特徴を表現できません。たとえば女性の特徴が乳房と大きなお尻だとすると、一点透視図法では前から対象を捉えると乳房は描けるけれどお尻は反対側にあるため描けないということになってしまいます。本来、人間は三次元の空間の中で生きていて、時間経過の中で対象の特徴を360度立体的に捉えています。それを画面上に置き換え、特徴を描きだそうとすると一点透視図法では無理がある。そこでピカソはキュビスムという表現方法を生み出したのです。

髙橋:キュビスムとは、前、横、後ろなど様々な角度から捉えた対象の特徴を平面に置き換え描く表現技法です。わかりやすく言うと多視点でとらえた対象の特徴を遠近法など無視して画面に描いていきます。横顔を描いているのに鼻の向こうに隠れていて見えないはずの目が描かれたり、3次元の対象を展開図のようにして特徴を描こうとする表現方法です。ピカソはこのキュビスムの方法で、一点透視図法ではできなかった絵画の描き方、表現方法を発明したのです。ピカソが一点透視図法から絵画表現を開放したことで今日の多種多様なアート作品が生まれることとなったのです。

髙橋:ええ。ピカソが起こしたイノベーションは他にもあります。それまでの絵画は、絵を見た鑑賞者がどう感じたかということを非常に重要視していました。しかしピカソは、絵と鑑賞者の関係性なんてどうでもいいと言い放ったのです。あくまでも、自分が絵を描く時にどんな思いで描いたかというコンセプト(考えや発想)こそが何よりも重要だと。芸術の創造はそこがあって初めて成立するものだから、作品はあくまでも結果であって、コンセプトが重要だと言い切ったのです。

その発想はのちの現代美術の発展につながっていきました。コンセプチュアルアートとよく言いますが、現代美術ではコンセプトが何よりも優先されなければいけません。これはピカソから始まったともいえるので、彼がいかに偉大な画家かということがお分かりいただけるのではないでしょうか。

また、ピカソは自分のスタイルを作っては捨て、作っては捨てて新しい表現方法に変えていく画家でした。連動性がないといいますか、脈略がない形で変化していきますが、それが反対に言えば今の資本主義の社会に非常に受け入れられやすい発想なのかもしれません。今は新しいものをどんどん作って古いものを捨て去っていかなければならないという、資本主義の宿命のようなところがあります。そういった経済的価値観とも言ってよいようなものと結びついた結果が、ピカソが現在ことのほか評価される理由なのかなと私は思います。

村上隆が起こしたイノベーション

髙橋:村上隆さんは、スーパーフラットというコンセプトを掲げて作品を作っている方です。もともと西洋では、三次元の対象物を二次元に置き換え、それをいかに立体的に見せるかという描き方にこだわってきました。今でもその流れは変わっていませんが、日本では平面の上に立体性を表現するということを意識せずに描くんですね。

浮世絵などを見ていただければ分かるように、日本画は二次元的思考で対象を捉えて表現するという描き方で、陰影などもあまり意識していません。どちらかと言うと最初から二次元的な発想で絵が描かれ、それを日本独自の伝統的な発想として育んできました。

明治維新になって西洋絵画の影響を受けるようになってきましたが、村上隆さんのスーパーフラットというコンセプトは、対象を立体的に捉える概念ではなく、平面的なものとして捉えていた日本的発想をもう一度絵画の中に取り戻そうということではないかと私は理解しています。

日本だけでなく、アメリカでも三次元のものを二次元に置き換えるのは本来無理があるのではないかという話があって、それをいかに無理をなくすかということで出てきたのが、ジャスパー・ジョーンズやリキテンスタイン、アンディ・ウォーホルなどの表現方法です。三次元のものを二次元に置き換えるというのはあくまでもイリュージョンですよね。そこで最初から国旗やアニメといった二次元の平面のものを取り上げて、リキテンスタインなどはアメリカの漫画をモチーフにして絵を描いています。

つまり最初から二次元のものを二次元上に置き換えるのはイリュージョンではなくリアルで、アンチイリュージョン。そこから発展してああいう表現方法が生まれますが、そのルーツを辿るとピカソのコンセプトに行き着きます。これらは絵の中における矛盾をどのように克服するかということを追求する過程で生まれてきた表現です。

髙橋:アートというのは、言葉に置き換えられない不思議なものを持っていると思います。昔の記憶、感覚的な深い部分に働きかけるような強さといいますか。例えば、平原に佇んで満天の星空を見上げたとしましょう。誰もがその美しさにうっとりと見入ってしまうのではないでしょうか。ところが無限に広がる星空のもとで、自分がひとりで佇んでいる状況に気付くと突然不安になる。そんな人間誰もが持つ多様な感情を呼び覚ましてくれるような体験が、アート鑑賞には隠されています。言葉では言い尽くせなかったり、表現できない視覚体験こそがアートの本質だと考えています。

アートに触れることで新たな世界が開け、思考が豊かになることもあるでしょう。作品の背景を知ることで、新たな考えが生まれることもあるでしょう。そういった些細なことが、ビジネスにイノベーションをもたらすと私は考えています。

(取材協力:

株式会社ブリュッケ代表取締役 髙橋芳郎)

(編集: 創業手帳編集部)