ASTRA FOOD PLAN 加納 千裕 | サスティナブルな社会を実現するために「かくれフードロス」の削減に挑む

吉野家とも連携し、独自の過熱蒸煎機で付加価値の高いパウダーに。目指すのは複数企業で社会課題の解決

近年、製品の売れ残りや食べ残しなどのフードロス問題が注目されていますが、実は規格外作物や食品工場から出る食品ざんさなどは含まれておらず、産業廃棄物として大量に処分されているのが現状です。

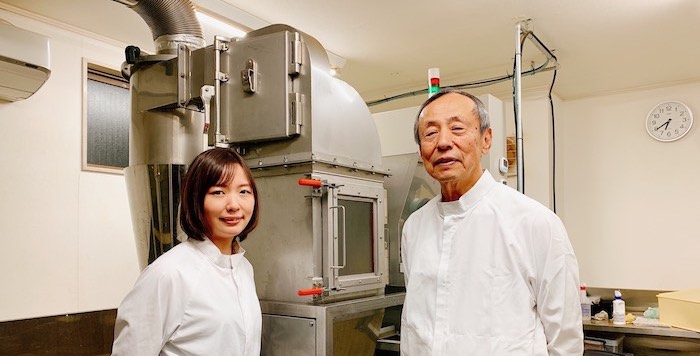

それらを高温のスチームで食物の栄養価を保ちながらパウダー化する「過熱蒸煎機」の技術を開発し、付加価値が高い製品へのアップサイクルに成功したのがASTRA FOOD PLAN株式会社です。代表取締役社長の加納千裕さんは一般的なフードロスよりも前の、農家での生産段階や食品の製造時に出る食のもったいない部分に着目しました。

「かくれフードロス」と名付け、これまで廃棄するしかなかった野菜の端材などを粉末化し、利用することでフードロスのさらなる削減という社会課題の解決を目指しています。

今回は加納さんが起業家になった経緯や、装置を開発したきっかけ、今後の展望などを創業手帳代表の大久保がお聞きしました。

ASTRA FOOD PLAN 株式会社 代表取締役社長

埼玉県出身。食品関係事業をする父と栄養士の母の影響で幼い頃から食に興味をもち、これまで一貫して食に関わるキャリアに携わる。女子栄養大学 栄養学部を卒業後、株式会社ロック・フィールドで製造・販売に従事。その後、株式会社榮太樓總本鋪で商品企画・新ブランド「にほんばしえいたろう」の立ち上げを担当し、150余年続く和菓子ブランドのリブランディングも経験。株式会社塚田農場プラスでは弁当の商品開発に従事。キャリアの過程では、父である加納勉が創業した会社において、過熱水蒸気によるピューレ製造技術を用いた商品開発から販売営業まで一貫して担い、過熱水蒸気オーブンの法人向け営業にも従事。2020年8月、過熱水蒸気技術を用いた新事業としてASTRA FOOD PLANを設立。代表取締役社長に就任。

アマチュアオーケストラ「ユーゲント・フィルハーモニカー」のバイオリン奏者。20歳で唎酒師の資格取得し、「日本酒会」を主宰する。

創業手帳 株式会社 代表取締役

大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 代表取締役 大久保幸世のプロフィールはこちら

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

父から学んだ、社長が思いやビジョンを持ち続けることの大切さ

大久保:どうして食に関わるようになられたのか、生い立ちも含めて伺ってもよろしいでしょうか。

加納:母は栄養士、父はセブン-イレブンで食品の仕事をしていたので、家庭の中の話題はいつも食べ物でした。なので自然と食に興味を持ったという経緯があります。女子栄養大学という埼玉県内の大学に行って、将来は商品開発の仕事がしたいというのが漠然と高校生くらいの時から将来の夢でありました。

20年以上前の話で、父がセブン-イレブンの常務取締役をやっていたのですけど、会社を辞めて自分でベンチャー企業を立ち上げたんです。当時はまだスタートアップなんて言葉もなくて、大企業を辞めていきなり会社を設立して、私もびっくりしました。

私は大学を卒業してロック・フィールドというお惣菜の会社に入ったのですが、父がやってるベンチャー企業の仕事が面白そうだなと思って、父の会社に加わりました。

大久保:セブン-イレブンで常務をされていた方がどのような会社を設立されたのかは興味があります。

加納:技術開発の会社でした。そこで父が出会ったのが、過熱水蒸気という今、私が取り扱ってる装置にも取り入れてる高温スチームの技術。それにものすごくのめり込んで、過熱水蒸気技術を事業化するというのが父の第2ステップでした。

大久保:スタートアップが立ち上がって事業が成長していくのを間近で見ることができたのは良かったですね。

加納:そうですね。側で父の経営を見ている中で、私だったらもっといいやり方があるのになとか、経営的な目線で会社を見るようになって。いずれ父の会社を継ぎたいなという思いがありましたので、自分が経営したらこうしたいと、考えながら働いていました。

また、資金調達だったり、融資を受けるために父の代わりにプレゼンをすることが多かったので、そこで私のプレゼンテーション能力は育った気がしています。

大久保:どこかの会社に入るよりも良い修行ができたわけですね。

加納:そうです。その後、父の会社が潰れてしまって、食品メーカーに転職しました。榮太樓總本鋪という会社です。

私は新規事業開発部で、新しいブランドの立ち上げやブランディング、商品企画などに携わっていました。それらの仕事はすごく楽しかったですね。

大久保:起業から間もない会社とは違う、大手なりの広げ方もそこでイメージができた感じでしょうか。

加納:榮太樓はどちらかと言うと中堅なので大手とは違いますけど、裁量は多かったです。普通は新商品を作るにしても、マーケティングがいて、企画がいて、販促がいてとチームを組んでやると思いますけど、人が足りないので全部1人でやる感じだったので。修行環境としてはすごくいいところでした。

大久保:お父さんの仕事も見て、別の会社で企画もやって、うまく起業までの準備が進んだのですね。お父さんと仕事をしている時、もう少しこうしておけばよかったと思う部分は何かありますか。

加納:父は思いが強すぎて1人で仕事をどんどん先に進めてしまうタイプだったので、社内の雰囲気が良くない時もありました。そのような雰囲気を見ていたので、私は「人との付き合い方」を大事にしないといけないと強く思いました。

大久保:なるほど。割と専門性が高い方だと、何かの個別能力が高すぎて組織の力をうまく使えないみたいなところを娘さんとして見て、今に生きている。そこを踏まえて進化したのが今の会社ということでしょうか。

加納:そうですね。ただ、父の思いが素晴らしくて、ビジョンやミッションとか、そういうものを一番大事にしていたんです。その部分については、私の会社でもビジョン経営のような形で引き継ぎ、大事にしています。

父が当時から言っていることは、技術開発をして人々の健康に役立つ食品作りに貢献したい、世界中の子供たちに美味しい食品を届けたい、農家さんの収入アップに繋げたいなど、社会貢献的なところを事業に取り入れるということでした。その考えに共感して集まってくる人もたくさんいたので。

やっぱり社長が何か思いを持ち続けて、言い続けて、それを会社のビジョンにするのはすごく大事だなというのは父から学んだことです。

ASTRA FOOD PLANを設立。開発した過熱蒸煎機を見て「かくれフードロスの削減」へ方向転換

大久保:起業について、イメージがあるところから始められたのはよかったと思いますが、最初は大変な部分もあったと思います。ASTRA FOOD PLANを立ち上げた時はいかがでしたか。

加納:当時、父はもう一つ会社を作って、私もその会社を手伝っていました。一生懸命事業はがんばっていたのですけど、それでも途中でだめになってしまって。

父がもう引退するとなったときに、当時の私の上司で役員の吉岡がもう1回やり直そうよと言ったのです。

今回の事業がうまくいかなかったのは、技術が不完全だったからだと思うと。吉岡は元々は技術者なのですが、父の会社では技術的なところにはノータッチな状態でした。新しいアイデアがあるから、自分の技術で新しい会社をやろうと提案してくれて。

最初は吉岡と2人で合意して、父をもう1回社長に据えてがんばってもらおうという話をしたのですが、父は「若い人がやったほうがいい」と言って引退し、私が代表になり起業したという経緯になります。

大久保:吉岡さんとのドラマはすごく熱いですね。

加納:はい。吉岡は父をすごく尊敬してくれて、父がいつも語っているビジョンのことにも深く共感していたので、「何とか加納さんの夢を叶えてあげたい」という思いがあったみたいです。

大久保:そういう経緯で社長になると、事業継承でもないし少し不思議なパターンですね。

加納:そうなんです。過熱水蒸気の技術も厳密に言うと継承はしてないので、父の思いとビジョンを引き継いだという形です。

当時、父がやりたかったことで過熱水蒸気という技術があります。お湯を沸かして出てくる水蒸気では100℃までしかならないのですが、過熱水蒸気は500℃近いスチームになります。

食品を300℃や400℃の高温で短時間に加熱調理すると、とても美味しく調理することができます。栄養も壊れないし、色も退色しません。酸化が抑制されているので体にも良い。この技術を使って粉末ができないだろうかというのがASTRA FOOD PLANのテーマになりました。

当初は体に良いパウダーを作ろうという目的でしたので、貴重な食材を高栄養に乾燥するイメージで吉岡が開発しました。ところが、できあがった過熱蒸煎機を見ると、処理能力がとても速く、最大1時間に500キロほどの処理が可能で、しかも殺菌もできる。こんなに量産性が優れていて低コストならば、別の使い方があるのではないかと私は考えました。

食品加工の工程で発生する食品残渣が業界の困りごととしてあるだろうという仮説を立てて、改めてビジョンを作り直したのです。それを「かくれフードロス」と名づけ、それを削減しようというテーマに変わっていきました。

製品の売れ残りや食べ残しは普通のフードロスとしていろいろな対策がなされているのですけど、私が気がついたのは、それができるまでの過程です。野菜の端材などのロスが下処理をしたら絶対出ますし、ジュースやお酒などでは搾りかすが出ますね。

もっと遡れば規格外の作物もありますし、未利用部位として大根の葉っぱなどもあります。これらを企業はお金をかけて捨てています。

これを粉末化することで、かくれフードロスの課題解決ができるのではないかというビジョンを技術ができた後に作りました。

ヒアリングで気づいた困りごとから「新たなニーズ」を発見

大久保:かくれフードロスが多いというのはあまり知らない知られてない事実だったのですね。

加納:なので「かくれ」フードロスなんです。

熱風乾燥だとビタミンCが消えてしまいます。しかし、私達が開発した過熱蒸煎機はビタミンCも残って栄養価が高く、しかも風味も良い状態で粉末にすることが可能です。

ビジネスの源泉になるものってニーズですよね。

よく知られているフードロス対策としては、堆肥化の促進や、賞味期限が切れてしまうのは受発注の問題だからAIシステムを導入するなどが多いと思います。ソリューションは生まれているのですが、かくれフードロスはほぼ何も対策ができていない状況を発見し、それらを対象に課題解決することを目的に転換しました。

一般的によく知られているフードロスを対象にしてしまったら、事業的にはうまくいかなかったと思いますし、健康食品系に行っても違っていたと思います。

大久保:なるほど。方向転換をピボットと言いますが、やってることはあまりピボットしていないけど考え方が大きくピボットした印象を受けます。

加納:私の場合は、できあがった装置をどこに売ろうかとマーケティングをしたときに、開発者の思いと私の思いが違ったということです。吉岡は例えば高麗人参を乾燥するとか、超高付加価値なパウダーを製造し、栄養を逃がさずに高く売れるという考え方を持っていたのですが、ニッチじゃないですか。

そこで、ターゲットにする市場をかくれフードロスに照準を定めてスタートしました。

大久保:市場の再定義というか、マーケットを発見したのは大きいですね。

加納:「こういう乾燥機はどうですか」という話をいろいろなメーカーさんにしたところ、多くの方が「うちの残渣を処理できませんか」と。残渣処理で多くの方が困っているという仮説検証となりました。ヒアリングはすごく大事ですね。

大久保:技術がどんなにすごくても、現場のニーズを聞く力が大切ですし、ヒアリングしたのが良かったですね。設備もいるし、労力がかかる部分もあると思うのですがいかがですか。

加納:物理的に残渣をもらってくるのは冷蔵車などで運ばないといけないため、せっかく乾燥はエネルギーコストが少ないのに、輸送費にすごくお金がかかることに気づきました。これはうちが工場を運営するやり方じゃないなと思って作ったビジネスモデルが、装置の販売もしくはレンタルです。

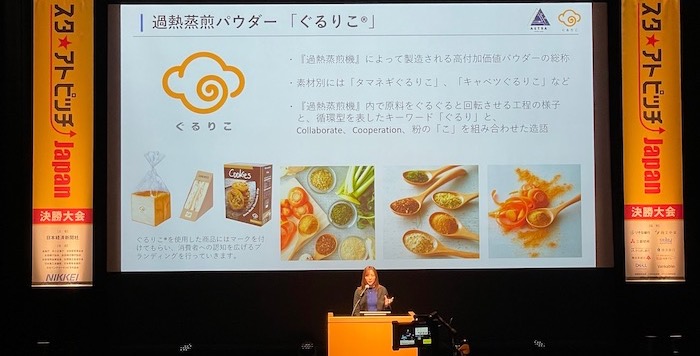

当初は素晴らしい機械だから装置がバンバン売れるだろうと思いました。でもパウダーの販売先を用意しないと装置が売れないことに気がついて。パウダーに「ぐるりこ®」と名前を付けてブランディングもしています。パウダーの販売業務を自社でやっていかないといけないということに途中で気がつきました。

大久保:機械を売った後の販路が問題になるから、そこのボトルネックも解決しようということですね。

加納:はい。過熱蒸煎機で製造する食品パウダー「ぐるりこ®」は香りも非常に良くて、例えば従来の乾燥の玉ねぎパウダーよりも135倍の香りがあります。製品として別物になっているので、新しい使い方や販路についても提案する必要があったことが難しいところでした。

起業にはぶれないビジョンを持ち、ステークホルダーを巻き込むことが大切

大久保:お父さんの技術と、経営のスタイルはプッシュ型ではなくてニーズをうまく引き出して形にしたのですね。起業される方に向けたメッセージを伺えますか。

加納:まずビジョンがすごく大事で、これがぶれないようにすること。ビジネスモデルをきちんと作って、そこに周りのステークホルダーを巻き込むこと。そして、自分にしかできない事業であるかというところです。

弊社のような特許技術や人材に特殊なスキルがあるとか、この会社だからこそ世の中のニーズに応えて課題を解決できる事業かどうか、というところをしっかり持つことが大事ですね。誰にでも解決できる課題をテーマにしていてはビジネス化は難しいでしょう。

あとは身をもって実感しましたけど、売り方やアピールの仕方は本当に大事なんですよね。「過熱蒸煎機で何でも乾燥できます」と売り出していたら、今みたいに認知度は上がらなかったと思っています。「かくれフードロスを削減するための装置」という位置づけで情報発信をしっかりしたことが成功のポイントだったと思います。

大久保:起業家やスタートアップ企業にとって、情報発信は非常に大事ですよね。

加納:メディアを味方につけるのが一番良いです。私はビジネスコンテストで優勝したのですが、スタートアップがお金をかけずに会社の認知度を上げられてPRする一番の手法なので、創業した人は絶対ビジネスコンテストに出た方がいいと思います。

大久保:女性起業家が創業手帳の統計でも明らかに少なくて、もう少し増えるといいなと私は思っているのですが、女性起業家に特有なことは何かありますか。

加納:私はすごく起業しやすいなと思いました。昔だと叩かれたという話も聞きますけど、今は全くそんなことはなくて。女性起業家のためのビジネスコンテストがあったり、支援制度があったりするので、それはフル活用させていただいています。

大久保:これから先の提携やコラボといったことも鍵になりそうですね。

加納:起業されたばかりの方にお伝えしたいのは、私はビジネスモデルはステークホルダーを巻き込んで作ることをいつも念頭に置いてやっているということです。

今後はいかに社会課題を解決するのかが起業のテーマになってくると思いますが、そのためにはいろんな会社と連携しないと実現できないので。

例えば吉野家さんとの連携でも、過熱蒸煎機を導入して終わりではなくて吉野家さんが製造した粉を私達が買い取って販売しているのですが、販売先も増えてきています。

一つのプロジェクトで少なくとも4社以上との関わりを持って進めています。社会課題解決というテーマを持つと、必ずステークホルダーが必要になってきます。地域だったり、大企業だったり、仲間を作るということも社長のすごく大事な仕事なので、それを積極的にやっていただくといいのかなと思います。

創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。