オフィスPLAYワーク 水谷暢宏|おもしろい人やコンテンツを応援して街を元気にする

ユーモアから生まれるアイディアがビジネスを後押しする

元よしもとクリエイティブ・エージェンシー(現吉本興業株式会社)の社長を務め、エンターテイメント業界で数々のプロデュースを経験し、NSC吉本総合芸能学院の校長、よしもとクリエティブアカデミー学院長など学校運営も手掛けてきた水谷暢宏さん。

2019年で前職を退職した後は「おもしろい人やコンテンツを応援して街を元気に」をコンセプトに活動中。広報のビジネススクール「広報のがっこう」をスタートさせるなど多方面で活躍中の水谷さんに、今までの歩みや今後の展望について伺いました。

合同会社オフィスPLAYワーク代表

NSC吉本総合芸能学院の校長を務め、2008年よしもとクリエイティブカレッジなるスタッフ育成のスクールを立ち上げた。2018年、沖縄県初となるエンターテイメント専門学校「沖縄ラフアンドピース専門学校の立ち上げに理事長として参加。2019年まで吉本興業教育部門・担当取締役として活動した。同社の事業やイベント、コンプライアンスなどの記者会見では登壇し、広報業務に関わってきた。2019年退社後は、各紙記者、テレビ報道記者、広報PRコンサルタントとのつながりや学校事業の経験を基に「広報のがっこう」を立ち上げる。現在、広報PRコンサルタントとして活動中。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

地方の営業時代が今の活動の原点に

水谷:大学時代に英語の芝居をやっていまして、僕は舞台スタッフだったんです。それが楽しくて、舞台の会社に入りたいと思いました。大阪だと吉本か宝塚ぐらいしかなかったことと、僕の先輩が桂三枝さんのマネージャーをやっていたことから、吉本興業を選びました。

水谷:M-1グランプリなどの華やかな現場ももちろん経験しましたが、印象に残っているのは、多くの芸人さんを連れて地方興行のお手伝いをしたり、自社の不動産の営業をしたりした経験ですね。吉本には事業部という部署があり、そこは「芸能以外でお金を儲けなさい」というところなんです。劇場ってあまり儲からないので、空いている階は貸すわけですね。ビルを建てて、空いてるスペースを喫茶店やレストランにするために、いろんな企業に営業にいくんです。商店街の社長さんなど、普段は話さないような方とお話しすることが多く、芸能以外の仕事に面白さを感じるとともに、地方での人との触れ合いを通じて、商売を頑張っている人々から大きな影響を受けました。今思うと、あの時代が今の活動の原点になっている気がします。

芸人さんたちの笑いを商品化する力にも感銘を受けました。例えば昔、吉本がやっているディスコがあったんですが、その名前は「DESSE JENNY(デッセ ジェニー)」。ある大物芸人さんが関西弁の「ゼニでっせ」をひっくり返して命名したんですが、毎日1,000人ぐらい女の子が来て大繁盛していました。また、北海道の銘菓「白い恋人」のパロディとして吉本興業が発売した商品「面白い恋人」という菓子(※)もあるんですが、こちらも大ヒットしました。

※面白い恋人:当初はパッケージデザインなどが商標権侵害を理由に訴訟になったが、和解が成立し、パッケージデザインの変更などを条件に販売が継続されている

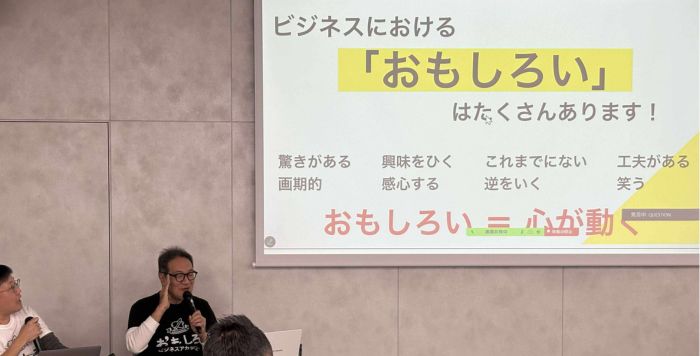

やはり「おもしろい」という要素がマーケティングに与えるパワーはものすごいものがあるんです。これにはエビデンスもありまして、スタンフォード大学のジェニファー・アーカー教授が『ユーモアは最強の武器である』という本を出版されています。これはユーモアがビジネスに与えるメリットについて書かれた本で、全米ベストセラーになっています。

「この人を応援したい!」が活動のスタート

水谷:そもそもは腰痛がすごくて、座っていられないぐらいだったんです。血圧も薬を飲んで180ほど。このまま続けたら自分が潰れると思い、一度休もうと思って辞めました。でも、しばらくすると「やはり仕事をしたいなあ」という気持ちが湧いてきたんです。じっとしていられない性分なんでしょうね。

吉本時代に、パリやラスベガスのマジシャンを呼んで日本の劇場で芸を披露してもらうという仕事をしていたことがありました。そんな経験もあってサーカスが好きで、和歌山の10歳の少年が国際的なサーカスのフェスティバルで金賞を受賞したことを知り「ぜひ手伝いたい」と思ったんです。それで和歌山のサーカス団「さくらサーカス」をかつての人脈をたどって、テレビなどに紹介を始めたのが仕事を再開したきっかけですね。

その頃に、中小企業の社長さんと会う機会が何度かありました。彼らと話していると、いいものを持っているのにまだ世の中に知られていないのがもったいないと感じました。吉本時代に芸人さんを大事にしてきたマネージャー精神が自分の中に根付いていて、「この人をPRすることでこの手の商品がもっと売れないかな」「そうすることで世の中がもっと明るくならないかな」という気持ちが芽生え、こういった中小企業の社長に広報・PRの方法を教えてあげたいと思ったんです。

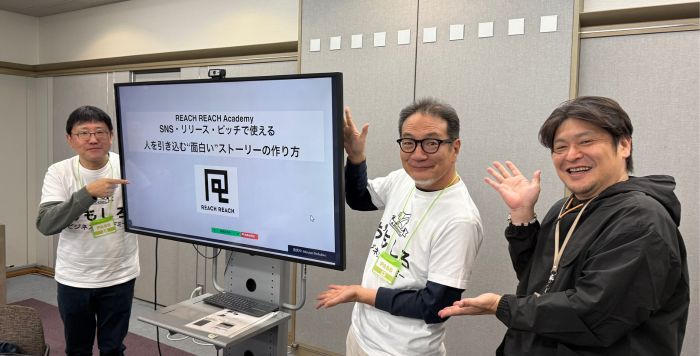

それで自ら広報・PRの学校に入り、基礎から学び直しました。今までの経験や学びを生かし、2024年にスタートしたのが広報のビジネススクール「広報のがっこう」です。

水谷:面白そうな取り組みがあるけれど、あまりうまく拡散されていないと感じたときに「応援したい」という気持ちで、情報発信を助ける形で参画することが多いです。特に自治体の方は真面目な方が多いので、僕らの「広報のがっこう」で作ったゲームに取り組んでいただくのですが、非常に好評ですね。

一例を挙げると、新規事業や組織のアイディアを生み出すための「アイディエーション大喜利」というゲームがあります。これは、落語作家の今井ようじ先生(おもしろビジネスアカデミーの副校長)が開発したのですが、サイコロを3回投げ、表の中で数字が指し示す要素を組み合わせた文章から自由に発想したことをみんなで発表します。例えば6、6、3が出たら「老人が/恋人と通い詰める/デートスポット」を考えます。答えは「川べり」でもいいし「病院」でもいいんです。先日も15人ぐらいのお客様とこの大喜利をやって、すべて異なる50個ほどのアイディアが出てとても盛り上がりましたよ。

ほかには落語のストーリーを自己紹介に取り入れるワークなどもやっています。こちらは例えば新入社員の方などがお客様と距離を縮めるために使えるテクニックで、トークのアイスブレイクに使ってもらえたらという思いがあります。

水谷:やはり長年見てきたお笑いや芸人さんから学んだものです。また、私はプロデューサー(まとめ役)なので、構成作家さんやクリエイターさんから、アイディアをいただく事もあります。発想や思考に歯止めをかけず、どこまでも自由に広げていくような感覚ですね。今までの世の中にない発想で新しい価値観を生み、それを事業化することに意味があると思っています。

水谷:まずはヒアリングですね。その人がどんな価値観を持って、何をやろうとしているのかを聞きます。問題はそれがまとまっていないことだと思っています。面白い視点を持っていても、思考やストーリーが整理されていないことが多いので、それを第三者である私が聞いておもしろいポイントを見つけ、話を整理していく流れが多いです。ワークをやっていただくこともあります。

水谷:最近では大阪の天王寺にある手作り傘屋さん「丸安洋傘株式会社」の「サイレントアンブレラ」ですね。普通の傘って雨音がけっこう大きく響くので、目が悪い方にとっては周囲の必要な音がかき消されて危ないそうなんです。この「サイレントアンブレラ」は傘を2層構造にし、1層目をメッシュ生地にして衝撃を和らげるとともに雨粒を細かくし、2層目の一般的な傘の生地で水をはじくという構造で雨音を小さく抑えています。

これを知ったときに応援したいと思いまして、テレビ局に持ち込んで番組に取り上げてもらったり、知り合いのインフルエンサーにSNSに投稿してもらったりしました。その結果、情報が拡散されるまでに半年ほどかかりましたが、複数の新聞社からも取材が入り、今では多くの注文が入って忙しくされているようです。

相手に伝わりやすい言葉で話すことを意識しています

水谷:具体的な事例や今まで使ってきたワークのシートなどを見せながら、どうおもしろく伝えていくかを意識しています。あとはなるべく簡単な言葉で話すようにしています。新聞って中学3年生までに習う漢字しか使われていないんです。だから多くの人に伝わるんですよね。意識しないと、どうしても専門用語などの難しい言葉を使ってしまいがちですが、誰でもわかるような言葉で話したいと常に思っていて「ひらがなでしゃべる」ことを意識しています。

水谷:まずはプレスリリースのポイントを学んでほしいですね。よく見かけるのが、「あれもこれも入れたい」とさまざまな要素を入れすぎて、結果的にA4用紙5枚ぐらいになってしまっているプレスリリースです。見出しと写真と内容で1枚にまとめるのが理想ですね。

内容については「社会がおもしろいと思う」「メディアがおもしろいと思う」「自社がおもしろいと思う」の3つの視点が重なり合う部分を狙うことをおすすめしています。「社会が」というのは社会性、トレンド、社会課題、季節性のことです。冬ならおせち、春ならお花見といったトピックですね。「メディアが」というのはニュース性や話題性。新発明や新サービス、また地域の話題なども好まれます。最後に「自社が」というのは自社のサービスがほかにはない独自のものであるとか、開発ストーリーがおもしろい、社長や社員がユニークであるといったトピックを取り上げるといいでしょう。

これら3つの視点を意識して、例えば「最新の社会課題を解決できるような自社サービスが始まりました!」というようなリリースだと注目されやすいということです。要はマーケティング理論なんですよね。自分がおもしろいことを見つけたら、「どうやってメディアのみなさんにおもしろいと思ってもらえるか」を考えて提案することが大事です。

訓練でアイディアは出るようになる

水谷:今まで世の中になかった「おもしろさを原点にしたビジネスのメソッド」を、社会に広めていきたいと考えています。地方の中小企業の社長や行政の方などがテクニックとしておもしろさを使えるようになったら、もっと地域が活性化すると思うんです。僕も最初は全然話せなかったしアイディアも出ませんでしたが、訓練で人は変わります。おもしろさでもっと社会を元気にしていきたいですね。

水谷:何事も徒手空拳(※)です。皆さんのおもしろさを原点としたアイディアで、地域社会を元気にしていきましょう。

※徒手空拳:武器や道具、資金、地位など、他人に頼るものが一切なく、自分の力だけで物事に立ち向かうこと

(編集:創業手帳編集部)

創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。

(取材協力:

合同会社オフィスPLAYワーク 代表 水谷暢宏)

(編集: 創業手帳編集部)