会計とは?意味、経理・財務・簿記との違い、仕組みや業務の流れなどをわかりやすく解説

初心者でもわかる会計業務の基礎知識について

会計という言葉を知っていても、具体的な内容まで理解していない人もいるでしょう。経理や財務、簿記などと混同しやすいため、使い分けが曖昧になっているかもしれません。

しかし、確実に理解していなければ、社内だけではなく取引先で話が通じないケースもあります。

そこで今回は、会計の基本的な概要を解説すると共に、目的や経理や財務との違い、会計業務の種類などについて解説していきます。

会計業務の流れや業務を効率化するためのポイントなども紹介するため、会計に関する知識を深めたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

会計の意味とは?

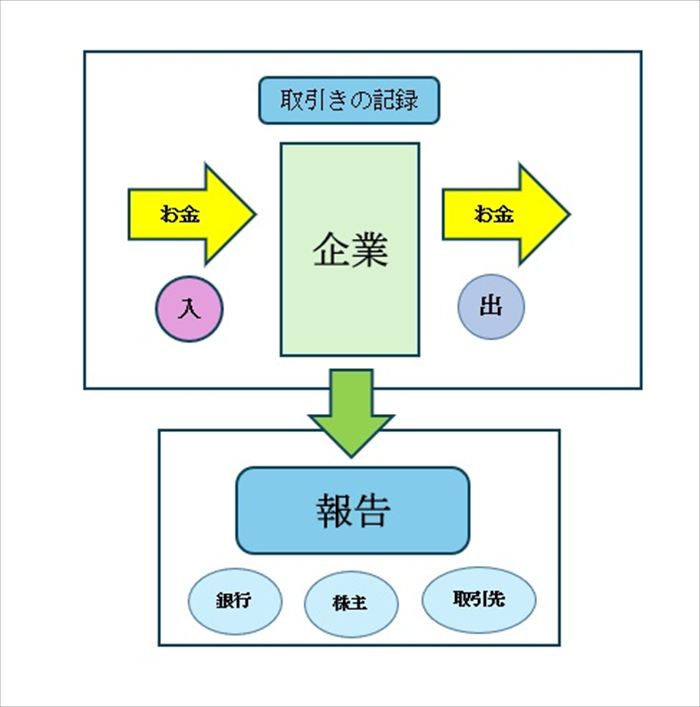

会計とは、お金の出入りを記録することを指します。営業活動や投資活動、財務活動などの企業活動で循環しているのがお金です。

このお金のやりとりを記録する業務が会計です。

また、上記のようなお金のやりとりを報告する業務も会計に含まれています。

報告の対象は、企業内部の経営者や従業員のほか、銀行や株主、取引先や官公庁などの利害関係者です。

会計の目的・役割

決算書を作成する目的について解説します。

まずは、自社の経営状況を数値で明確化するためです。経営上の問題を早い段階で見つけることができれば、原因と対策を検討できます。

次に、資金調達を可能にするためです。

決算書は公的なルールに沿って作成されるため、投資家から投資先として検討対象にしてもらえる可能性が高まります。

また、金融機関に提出すれば、資金調達力アップが期待できます。

最後の目的が、新規取引先を増やすことです。

取引先では、取引きをした際のリスクを検討する際に決算書を用いるケースもあります。

決算書で信頼性が高いと判断されれば、取引きを前向きに検討してもらえるほか、取引量アップも期待できます。

このような目的があるため、決算書は事業展開に欠かせない役割を持っているのです。

会計と経理・財務・簿記の違い

経理や財務、簿記と会計を混同する人も中にはいます。それぞれ違いを解説していきます。

会計と経理の違い

経理は経営管理の略語となり、会社のお金を管理する業務を指します。お金は事業を成立させるための重要な資源です。

お金の流れを記録・管理し、伝票の起票や帳簿の記帳、税金関連の申告などを実施するのが具体的な業務内容となります。

一方の会計は、会社の経済活動の損益を記録して利害関係者に報告することが業務内容で、会計が示す取引きの記録や管理、決算書の作成までの部分は経理が担います。

会計の中に経理業務があるというふうに考えるとわかりやすいかもしれません。

会計と財務の違い

次に財務との違いについてです。

財務とは、将来を見据えて会社のお金を管理することを指します。

会社経営のために将来必要なお金を見積もり、調達する計画を立てて実際に資金調達を実施し、調達したお金を管理していくことが主な業務内容です。

会計はデータを記録したりまとめたりすることが主な業務ですが、財務は会計や経理が記録した財務諸表をもとにして、資金計画を立てていきます。

金融機関との交渉も財務の役割となり、豊富な知識や計画力、実行力が必要となる仕事です。

大企業では、CFOと呼ばれる最高財務責任者が設置されるケースもあります。

会計と簿記の違い

会社の営業取引や経営活動に関連する内容を帳簿に記入することを簿記といいます。

取引きを記帳して、決算書を作成するまでの作業を担います。

会計は会社の収支を記録して利害関係者に報告することを指しますが、簿記はそのための記帳作業を指し、会計を正確に実施するための下準備といえる業務です。

多くの会社で簿記の知識がある人材を配置していることが特徴です。

会計業務の種類

会計はいくつかに分類することが可能です。

ここでは代表的な「企業会計」「財務会計」「税務会計」「管理会計」について解説していきます。

企業会計

営利活動における会計が、企業会計です。

会計の目的が内部か外部かによって、財務会計もしくは管理会計に区分される特徴があります。

重要な情報を提供するため、適切な実施が求められます。

そのため、一般原則・損益計算書原則・貸借対照表原則の3つの基本原則が設けられているのです。

財務会計

企業会計のうち、企業外部の利害関係者に対しての会計情報の開示を目的としている会計を財務会計といいます。

利害関係者に当てはまるのは、金融機関や投資家、取引先などです。

企業会計原則や会社法、金融商品取引法に則って作成する必要があるほか、公正妥当と認められている会計処理基準に沿って作成しなければいけません。

なお、開示された情報をもとに、金融機関は融資の可否を判断しますが、投資家は株式の保有や売却を検討していきます。

税務会計

納税を行うための会計業務を税務会計といいます。

法人は、事業活動において得た所得を基にして税額を計算し、国や地方自治体に申告して納付しなければいけません。

そのため、税金を正しく計算して申告をし、納付することが税務会計の主な目的です。

課税の公平を掲げている法人税法や所得税法に基づいて適切に会計処理が実施されます。

なお、税金に関する法律は度々見直しが行われているため、正しい会計処理を行うためには国税庁のホームページを随時チェックする必要があります。

管理会計

企業内部の利害関係者に対する情報提供を目的とした会計を管理会計といいます。

経営者が自社の状況を把握し、意思決定に役立てるために活用されるため、外部に公表されることはありません。

また、法律による制限がなく、会社ごとに独自のルールで運用されている点が特徴です。

ただし、管理会計にミスがあれば経営判断を間違えることにつながるため、正しい会計処理を実施することが大切です。

会計業務の流れ

会計業務は、日次・月次・年次という3つの時間軸に分けて業務が行われていきます。それぞれの流れは以下の通りです。

日次会計

日々発生する経費の仕訳や、売上や仕入れ、未払い金や立替金の処理といった取引内容を帳簿に記録することを日次会計といいます。

以下に当てはまる経費は日次の会計処理となります。

-

- 消耗品費

- 旅費交通費

- 通信費

- 接待交際費

- 雑費

日次会計で確実な処理を行うことで月次や年次の決算をスムーズに進められるため、毎日の取引きを正しく記帳する必要があります。

記帳ミスや漏れがあれば、帳簿と実際の残高は合いません。

遡ってミスを見つけることは容易ではないため、残高が一致しているか日々確認するのも重要な業務内容のひとつです。

月次会計

日々記帳した帳簿を月末に締めて、当月の収支をまとめる業務が月次会計です。帳簿と実際の残高が合っているかを確認する作業も行います。

なお、発生する業務として以下が挙げられます。

-

- 給与支払いにともなう記帳

- 月締め契約の請求書作成

- 売上の入金確認や記帳

- 仕入や経費の支払い

- 社会保険料の支払い

- 月次決算書の作成

- 月次会議報告

月ごとに会計処理を行うことで、年次決算や税務申告に備えられます。

また、経営状況を月単位で確認でき、早い段階で事業戦略を練られる点もメリットです。

ただし、担当者の負担が増えてしまうため、企業によっては月次決算ではなく月次試算表を活用するケースもあります。

年次会計

期末に実施する決算処理を年次会計といいます。

主な業務内容は以下の通りです。

-

- 勘定整理

- 棚卸し

- 減価償却費の算出

- 貸倒引当金の算出

- 期末決算

- 決算報告書の作成

利害関係者への会計報告は重要なことですが、年次会計において事業成績や財務状況を把握すれば事前に備えることができます。

なお、決算日から2カ月以内に、決算を締めて確定申告書を作成して申請し、納税しなければいけません。

税務申告書の作成では高度な知識が必要になるので、税理士に作成してもらうケースもあります。

会計業務を効率化するポイント

会計業務は様々な業務があるため、企業には負担になりがちです。そのため、いかに効率良く会計業務を進められるかが課題となります。

以下を参考にして、効率化を図ってみてください。

日次会計業務を漏れなく行う

日々行う会計業務には、領収書や請求書の処理、売上や仕入れの記録など、細かな作業も多くあります。

これらの作業にミスや漏れがあれば、記帳した内容と実際の残高が合わなくなり、適切な会計処理ができません。

月次や年次で確認や修正に追われれば業務負担が増えてしまうため、日次会計が正しくできていることが重要となります。

細心の注意を払いながら作業を実施してください。

Excelを活用する

会計を管理する方法のひとつとして、Excelが挙げられます。導入のコストが少なく、帳簿のフォーマットを作成すれば業務の効率化が図れます。

また、馴染みのある表計算ソフトであるため、スキルや知識を問わず共有しやすい点がメリットです。

さらに、使用するパソコンやバージョンに関わらず、同じように表示される点も魅力です。

ほかの部署や税理士などとのやり取りにも困ることはありません。

また、端末の乗り換えや異動が発生した際にも、共有フォルダにデータを入れておけます。

会計ソフトを導入する

会計ソフトの導入も効率化に有効な手段です。処理する業務が多ければ日常的な負担が多くなり、ミスや漏れにもつながります。

月次や年次会計に影響を及ぼす可能性があることにも注意してください。会計ソフトを導入すれば、金銭の動きを記録する必要がなくなります。

銀行口座やクレジットカードでの取引きを自動で取り込めるほか、入力した情報から売上や経費も自動で計算してくれます。

また、帳簿も自動で作成してくれるため、作業負担が大幅に削減できるでしょう。

さらに、インターネット経由で利用できるため、出社しなくても作業が可能です。在宅勤務やテレワークにも対応できることから、様々な企業で導入が進められています。

キャッシュレス化を促進する

会計ソフトを導入する場合、キャッシュレス化を推進すると作業効率化を図れます。

会計ソフトとキャッシュレス決済のデータを紐づけすれば、自動で帳簿が管理できるためです。

データ入力や集計の手間がなくなり、負担や時間の削減が可能です。紙や現金の紛失も防げます。

なお、キャッシュレス化にあたっては、ビジネスカードを活用すると利便性が良くなります。

利用明細をチェックすれば仕分け作業の手間が省け、場合によっては会計ソフトとの連動も可能です。

また、ビジネスに役立つサービスが付帯されているケースもあります。

サービスの種類はカードによって異なりますが、以下のようなサービスが活用できます。

-

- ポイントの付与

- 空港ラウンジの利用

- ETCカード無料発行

- 宿泊や映画チケット、レジャー施設利用料の割引

- 国内旅行傷害保険、海外旅行傷害保険といった付帯保険

まとめ・会計業務を理解して効率良く業務を進めよう

企業のお金の出入りを記録して、情報を開示するのが会計業務です。日次、月次、年次の3つの流れによって業務が行われ、それぞれ業務を実施していきます。

企業が大きいほど会計処理には時間や手間がかかるので、いかに効率的に実施するかがポイントです。

日次会計業務は漏れのないように行い、エクセルや会計ソフトなどを活用して効率化を目指してみてください。

なお、キャッシュレス化を促進すれば、会計ソフトと紐づけして手間の削減につながります。

創業手帳(冊子版)では、会計に関する様々な情報を掲載しています。法人だけではなく個人事業主にとっても役立つ内容となっているので、ぜひ事業継続のためにも活用を検討してください。

(編集:創業手帳編集部)