【2025年新設・税理士監修】特定親族特別控除とは?申請方法ほか年末調整・確定申告のポイント

大学生等は年収188万円まで特定親族特別控除の対象に!住民税や社会保険(特定扶養親族)との関係も解説

今回は、新設される特定親族特別控除について、制度概要から年末調整・確定申告での申請方法、社会保険との関係まで詳しく解説します。企業の経理・人事担当者の方、大学生の子供を持つ親世代の方は、ぜひ参考にしてください。

確定申告の「何を・どうする」がこれ一冊でわかる!複雑な申告手続きを失敗なく終えるための指南書『確定申告ガイド』も無料進呈中です。最新情報を反映していますので、確定申告を毎年されている方にも必見です。

1975年生まれ。愛知大学経営学部卒業後、アパレル専門商社を経て、2004年税理士業界に飛び込む。09年税理士試験合格。10年税理士登録。12年に大山康範税理士事務所を設立。現在、税理士2名、社会保険労務士2名、スタッフ30名という規模となっており、急成長を遂げている。

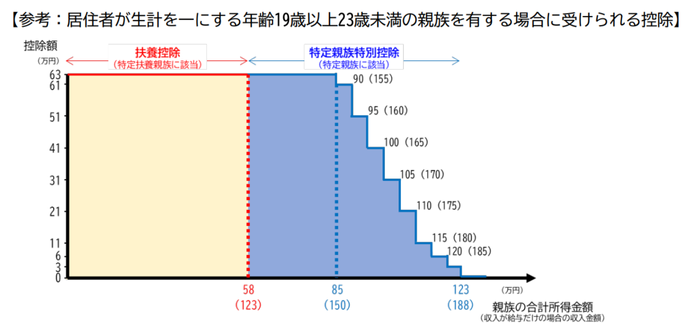

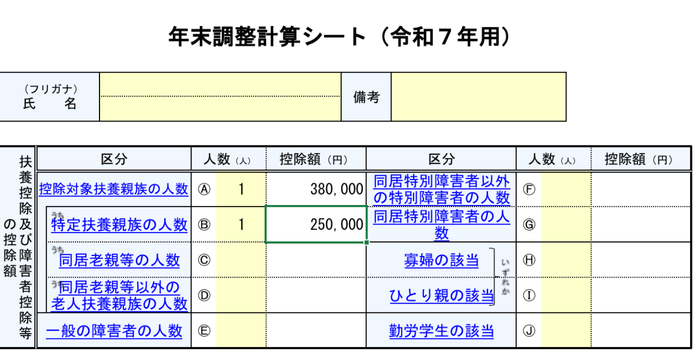

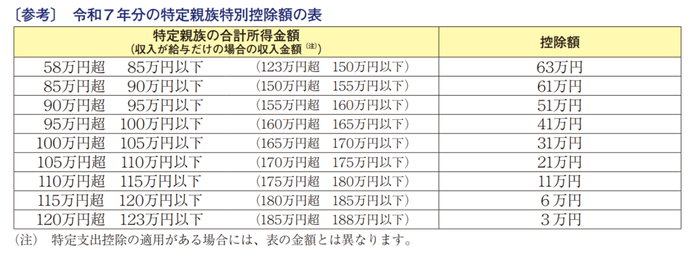

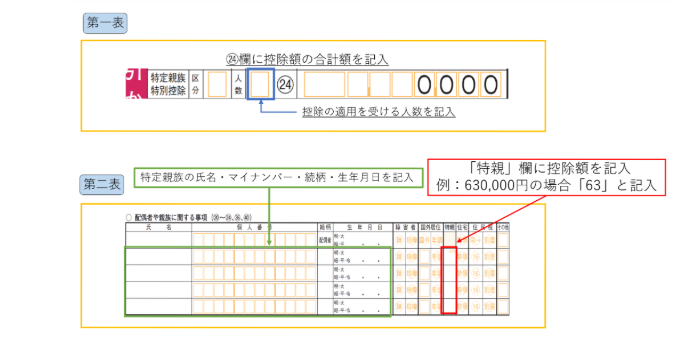

この記事の目次 特定親族特別控除の対象となる「特定親族」とは、以下の要件を満たす親族を指します。 年齢要件は、その年の12月31日時点で判定されます。例えば、2025年度の場合、2003年1月2日から2007年1月1日生まれの親族が対象となります。大学1年生から4年生までの標準的な年齢層がちょうど該当する設計です。 なお、親族には実子だけでなく、養子や児童福祉法により養育を委託された里子も含まれます。別居している大学生でも、仕送りなどで生計を一にしていれば対象となるため、下宿や寮生活をしている子供も控除の対象です。 特定親族特別控除は、特定親族の収入に応じて控除額が段階的に減少する仕組みとなっています。特定親族特別控除額は以下の通りです。 上記の通り、特定親族特別控除額は最大63万円です。特定親族の合計所得金額が85万円以下まで扶養控除(特定扶養親族※1)と同等の控除が受けられ、以降も123万円以下(給与所得で188万円以下)まで合計所得金額に応じた控除が適用されます。 また特定親族の合計所得金額が123万円以下(給与収入で188万円以下)であれば、一般の扶養控除※2と同等またはそれ以上の控除が適用されるため、、多くの大学生等は「年収の壁」を気にして働き控えをする必要がありません。このことから、特定親族特別控除の創設は、実質的な大学生等のパート・アルバイトを奨励する施策といえます。 ※1 年齢19歳以上23歳未満かつ合計所得金額58万円以下の親族は「特例扶養親族」に分類され、扶養控除額は63万円です。 税制上の特定親族特別控除とは別に、社会保険にも「特定扶養親族」という似た名称の制度があります。2025年10月から19歳以上23歳未満の被扶養者認定の年収要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられました。つまり、大学生は年収150万円未満であれば親の健康保険の扶養に入れるようになります。税制と社会保険で対象年齢は同じですが、収入の上限が異なる点に注意が必要です。 社会保険の特定扶養親族とは、健康保険や厚生年金の被扶養者として認定される19歳以上23歳未満の親族を指します。年収150万円未満であれば親の社会保険の扶養に入れるため、子供自身の保険料負担が発生しません。150万円を超えると扶養から外れ、勤務先の社会保険加入または国民健康保険・国民年金への加入が必要となります。 2025年12月の年末調整からの変更点は、従業員から提出を受ける基礎控除申告書※に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が新設されることです。また扶養控除等申告書の控除対象扶養親族(16歳以上)の項目に「特定扶養親族」のチェック欄が追加されます。特定親族のある従業員には、これらの欄を忘れず記入・チェックしてもらうようにしましょう。 とくに留意すべきは、特定親族特別控除の適用や金額に関係する「特定親族の生年月日」「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」です。生年月日は「平成15年1月2日〜平成19年1月1日生」まで、所得金額は「58万円超 123万円以下」が対象となります。記入に漏れやミスがないか十分に確認してください。 また年末調整の時期には、前もって特定親族特別控除の制度概要について従業員によく周知を行うべきです。とりわけ一般的に特定親族を有する可能性がある40代〜60代の職員には、十分な情報提供を行いましょう。 ※正式には「令和 7 年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別 【年末調整事務でのチェックリスト】 2025年の年末調整では、従業員から提出された「特定親族特別控除申告書」や「扶養控除等申告書」の内容を確認し、特定親族特別控除額を計算します。 特定親族特別控除額の計算には、国税庁HPでダウンロードできる「年末調整計算シート(令和7年用)」が便利です。「控除対象扶養親族の人数」および「うち特定親族の人数」を入力すると、控除額が自動計算されます。 また「特定親族特別控除額(⑰-2)」には、従業員から提出を受けた「扶養控除等申告書」に記載のある金額を入力します。特定親族が複数ある場合には合計額を入力しましょう。特定親族特別控除額に誤りがないかの確認は、以下の表をご参照ください。 特定親族特別控除の導入と同時期に、社会保険の扶養認定基準も「130万円→150万円」未満に変更されています。19歳以上23歳未満の場合、給与年収150万円未満であれば、新たに扶養認定を受けられます。 また子世代が特定親族特別控除を意識して働く場合、給与年収が150万円を超えると社会保険上は扶養の対象外です。この場合、被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。特定親族特別控除と関連がある事柄なので、年末調整事務のタイミングで併せて従業員へ周知を行うのもよいでしょう。 確定申告で特定親族特別控除を受けるには、特定親族の収入を証明する書類が必要です。アルバイト先から発行される源泉徴収票が最も確実な証明書類となります。複数のアルバイト先がある場合は、すべての源泉徴収票を準備します。 源泉徴収票が入手できない場合は、給与支払明細書や勤務先発行の「支払見込み証明書」で代替できます。ただし、税務署から追加資料の提出を求められる可能性があるため、できる限り源泉徴収票を入手することをおすすめします。 生計を一にしていることの証明として、同居の場合は住民票、別居の場合は仕送りの記録(通帳コピー等)を準備しておきます。通常は提出不要ですが、税務署から確認があった場合に備えて5年間保管が必要です。 令和7年分の確定申告書には、「第一表」と「第二表」に特定親族特別控除に関する記載箇所があります。 まず第一表では「所得から差し引かれる金額」の「特定親族特別控除㉔」に人数や金額を記入します。例えば、特定親族の人数が1人で、その方の合計所得金額が58万超85万円以下の場合は、「1(人)、630,000(円)」といった具合です。 また第二表では「配偶者や親族に関する事項」に特定親族特別控除を意味する「特親(万円)」の欄が新設されています。第一表の事例と合わせた場合、ここには控除額の「63」を入力します。 e-Taxを利用する場合、2025年版から特定親族特別控除の入力画面が追加されています。「所得控除の入力」画面で「特定親族特別控除」を選択し、対象者の情報を入力します。 最も注意すべき点は、特定親族のマイナンバーの正確な入力です。桁数不足や番号違いがあると控除が無効になる可能性があるため、マイナンバーカードや通知カードを見ながら慎重に入力します。 給与収入を入力すると、システムが自動的に控除額を計算してくれます。ただし、給与以外の収入(雑所得等)がある場合は、合計所得金額を自分で計算して入力する必要があります。源泉徴収票などの添付書類は、PDFでアップロード可能ですが、所得金額が正確に入力されていれば省略できます。 特定親族特別控除は、年間の所得から差し引かれ、所得税・住民税両方の減税効果をもたらします。ちなみに所得税・住民税の税率は、所得税が5〜45%の変動制、住民税が一律10%です。 例えば、年収500万円の方(親)が63万円の特別親族特別控除を受けるとしましょう。この場合、所得税(税率20%)は12.6万円、住民税は6.3万円の減税となります。 年収150万円の大学生の場合、税制上は特定親族特別控除63万円の対象です。 一方、社会保険上は「150万円未満」の基準を超えるため、扶養の対象外となります。扶養認定済みの場合には、被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。 残念ながら早生まれの方は不利になる可能性があります。 例えば、1〜3月生まれの18歳は、大学生のアルバイターでも19歳未満のため特定親族特別控除の対象外です。最大63万円の特別控除でなく、38万円の扶養控除が適用されます。 また1〜3月生まれの22歳が大学を卒業して就職すると、年収が188万円を超える可能性が高く、特定親族特別控除の対象外となります。 なお、現状こうした早生まれの方への救済措置や特例は設けられていません。 原則として、所得の高い方が申請した方が節税効果は大きくなります。所得税は累進課税のため、高所得者ほど税率が高く、同じ控除額でも減税額が大きくなるためです。 ただし、税法上は「生計を主に維持している方」が申請すべきとされているため、実際の生活費負担を考慮して決定します。なお、夫婦で重複申請はできませんので、必ずどちらか一方のみが申請してください。 はい、確定申告で還付申告が可能です。年末調整で特定親族特別控除の申告を忘れても、翌年2月16日から3月15日の確定申告期間中に申請できます。 また還付申告は5年間有効なため、過去の申告漏れも遡って修正可能です。必要書類は特定親族の源泉徴収票とマイナンバー確認書類です。e-Taxを利用すれば自宅から簡単に申請できます。 年齢が19歳以上23歳未満であれば、大学院生でも対象となります。学部から直接進学した場合、修士1年生(22〜23歳)は対象となる可能性があります。 なお、研究補助員(RA)としての収入がある場合は、アルバイト収入と合算して188万円以下であることが条件です。 年末調整時点では「見込み収入での申告が可能」です。11月までの実績と12月の勤務予定から年収を見積もります。計算方法は、時給×勤務時間×出勤日数で概算し、少し多めに見積もっておくことが安全です。 実際の収入が見積もりと大きく異なった場合(目安として20万円以上の差)は、確定申告での修正が必要になる可能性があります。 特定親族特別控除とは、2025年度の税制改正で新設された19歳以上23歳未満が対象の特別な扶養控除です。2025年の年末調整から企業および労働者の事務対応に影響を及ぼします。大学生の子を持つ親世代をはじめ、幅広い方が対象となるため、今一度、留意すべき点をおさらいしておきましょう。 まず2025年12月の年末調整事務では、特定親族のある労働者は「特定親族特別控除申告書」などの提出が必要です。「特定親族の生年月日」「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」を誤りなく記載しましょう。副業の兼ね合いなどで別途確定申告を行う場合には、その際も特定親族特別控除の申告漏れがないよう注意してください。 企業側の対応としては、早めのシステム改修や従業員への周知が考えられます。従業員への正確な説明や年末調整事務でのミスを避けるためにも、まずは制度の概要を正確に理解することをお心がけください。 2025年は、特定親族特別控除の新設など、税制改正への対応がより複雑になっています。確定申告の手順と疑問を全て解決!失敗を防ぐための指南書『確定申告ガイド』を無料で提供中です。最新情報を随時反映しており、毎年申告されている方の知識アップデートにも最適です。

(監修:

大山康範税理士事務所 所長・税理士 大山 康範(おおやま やすのり)) 【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」

特定親族特別控除とは?

特定親族特別控除は、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族に関する新しい扶養控除です。一般の扶養控除の対象外となっても、合計所得金額123万円以下(年収188万円以下)まで特別控除を受けられます。

特定親族特別控除は、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族に関する新しい扶養控除です。一般の扶養控除の対象外となっても、合計所得金額123万円以下(年収188万円以下)まで特別控除を受けられます。

特定親族特別控除の基本要件と対象者(19歳以上23歳未満)

控除額の計算方法|年収別の特別控除額一覧表

※2 年齢18歳以下、23歳以上の親族を含めた一般の扶養対象扶養親族に対する扶養控除額は38万円です。特定扶養親族(社会保険)との違い

特定扶養親族とは|年収150万円未満が対象

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」【2025年12月】年末調整での特定親族特別控除の実務対応

企業の経理・人事担当者にとって、特定親族特別控除の新設は年末調整業務に大きな影響を与えます。新様式の申告書への対応から従業員への説明まで、実務上の重要ポイントを解説します。

企業の経理・人事担当者にとって、特定親族特別控除の新設は年末調整業務に大きな影響を与えます。新様式の申告書への対応から従業員への説明まで、実務上の重要ポイントを解説します。申告書の確認ポイント|記載漏れ・誤記を防ぐチェックリスト

控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

従業員に制度について周知したか(とくに40〜60代)

「特定親族特別控除申告書」の提出を受けたか

扶養控除申告書の「特定親族」にチェックはあるか

「特定親族の生年月日」「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」に誤りはないか特定親族特別控除額の計算実務

社会保険の扶養認定についても周知を

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」【2025年度】確定申告での特定親族特別控除の申請方法

会社員でも副業収入がある場合や、年末調整で申告漏れがあった場合は、確定申告で特定親族特別控除を申請します。フリーランスや個人事業主も同様に確定申告での申請となります。

会社員でも副業収入がある場合や、年末調整で申告漏れがあった場合は、確定申告で特定親族特別控除を申請します。フリーランスや個人事業主も同様に確定申告での申請となります。特定親族の所得証明書類の準備方法

確定申告書での特定親族特別控除の記載箇所

![]()

e-Taxで特定親族特別控除を入力する際の注意点

令和7年分の確定申告の前に要チェック!:税理士 大山 康範’sポイント

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」特定親族特別控除についてよくある質問(FAQ)

最後に特定親族特別控除についてよくある質問にお答えします。

最後に特定親族特別控除についてよくある質問にお答えします。Q1. 特定親族特別控除で所得税・住民税はどうなる?

Q2. 大学生の子供の年収が150万円の場合、税金と社会保険はどうなりますか?

Q3. 1〜3月生まれの18歳、22歳は特定親族特別控除を受けられない?

Q4. 夫婦共働きの場合、どちらが特定親族特別控除を申請すべきですか?

Q5. 年末調整で申告し忘れた場合、確定申告で修正できますか?

Q6. 大学院生は特定親族特別控除の対象になりますか?

Q7. アルバイト収入が年末に確定しない場合の見積もり方法は?

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」

【完全無料】令和7年分の確定申告がわかる!「確定申告ガイド」まとめ

(編集: 創業手帳編集部)

本稿の特定扶養親族特別控除の創設や基礎控除の引き上げ、給与所得控除の引上げなどもしっかり確認していただきたいと思います。