スタートアップ・エコシステムとは?起業家が受けられる支援を解説

政府もスタートアップの支援に力を入れている

日本は人口が減少するフェーズに突入しており、経済の停滞という課題を抱えています。そこで、政府はイノベーションの創出や経済成長の促進に貢献する「スタートアップ」の支援に力を入れています。

政府が進めているスタートアップ支援の枠組みの一つが「スタートアップ・エコシステム」です。スタートアップの起業家だけでなく、自治体・大企業・投資家・研究機関などがそれぞれの強みや専門性を活かして、スタートアップを支援する仕組みです。

今回は、スタートアップ・エコシステムで受けられる支援内容や、起業家が参加するメリットなどを解説します。エコシステムに参加すれば事業が発展するスピードを早められる可能性があるため、ぜひ参考にしてみてください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

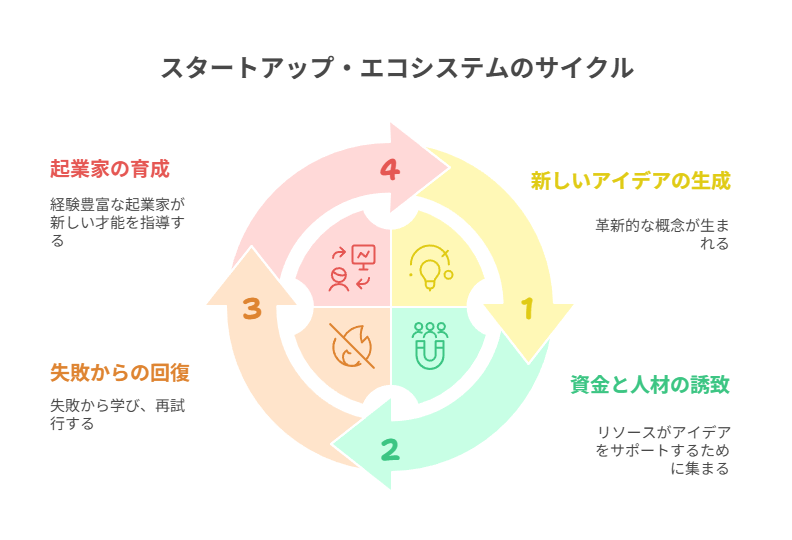

スタートアップ・エコシステムの仕組み

スタートアップ・エコシステムとは、スタートアップの成長に必要な要素が連携し、相互に作用し合うことで継続的にイノベーションを生み出す仕組みです。

経済産業省は、スタートアップ成長のために不可欠なエコシステムの要素として、以下の4つを挙げています。

| 人材 | ・起業家 ・キャピタリスト(GP) ・エンジェル投資家など |

| 資金 | ・ベンチャーキャピタル(VC)からの投資 ・エンジェル投資家からの資金調達 ・政府や関係機関による支援策などを通じた資金供給など |

| サポート・インフラ | ・メンター(指導者) ・アクセラレーター(成長支援プログラム) ・インキュベーター(育成機関)など |

| コミュニティ | ・起業家・投資家・支援者・研究者などが交流し、知識や経験を共有するネットワーク |

スタートアップ・エコシステムには、スタートアップ企業を経済面・経営面・法務面など、さまざまな面から幅広く支援することが期待されています。

成長途上の段階では、資金や経営ノウハウの不足、相談相手がいないなどの悩みを抱えることが少なくありません。

そこで、政府は金融機関や投資家から資金調達しやすくしたり、先輩起業家や専門家と相談できたりする環境整備を推進しています。これにより、スタートアップ起業家が抱える悩みを解決し、急成長の実現をサポートしているのです。

政府がスタートアップ・エコシステムの構築を進めている理由

政府は、スタートアップの支援に力を入れています。革新的なアイデアを持つスタートアップには、社会問題を解決したり、大きな付加価値を創造したりする期待があるためです。

日本は少子高齢化が進み、また起業家が少ない環境もあり、イノベーションが起こりづらいという課題を抱えています。実際に、日本と米国・英国の開業率と廃業率を比較すると、以下のように日本は低い水準です。

| 開業率 | 廃業率 | |

| 日本 | 5.1% | 3.3% |

| 米国 | 9.2% | 8.5% |

| 英国 | 11.9% | 10.5% |

内閣府によると、日本の競争力は過去30年間で著しく低下しており、実質賃金が増えず経済が停滞しています。そこで、国全体の生産性を高めつつ経済の新陳代謝を図るために、スタートアップを支援する枠組みが設けられたのです。

また、米国では高成長スタートアップが、雇用の創出に大きく貢献している事例があります。日本においても、雇用を創出して地域経済の成長を促す効果を期待して、スタートアップ・エコシステムの推進が進められています。

スタートアップ・エコシステムの構成要素

スタートアップ・エコシステムは、さまざまな個人や団体が参加し、スタートアップの成長を支援しています。以下のように、エコシステムの構成要素はさまざまです。

| 起業家 | イノベーションを目指す事業経営者 |

| 投資家 | エンジェル投資家やベンチャーキャピタル(VC)など。スタートアップに資金を提供して経済的な支援を行う |

| メンター(弁護士や中小企業診断士などの専門家) | スタートアップに対して、経営や法務など専門的なアドバイスを行う |

| インキュベーター・アクセラレーター | 先輩起業家やメンター、大企業がスタートアップの成長を加速させるための支援を行う |

| 行政機関 | 自治体独自のエコシステムを推進したり、規制緩和を行ったりして、スタートアップの起業と成長を後押しする |

| 研究機関や教育機関 | 起業家の育成や専門的な知識の習得を後押しする |

| 金融機関・保証協会 | 融資や保証を通じて、資金調達を後押しする |

実際にスタートアップを起業したものの、以下のような悩みや不安を抱えることはよくあります。

- 資金を調達できない

- 優秀な人材を採用できない

- うまくチームを構築できない

- ビジネスが思うように成長しない

- 競合との差別化がうまくいかない

- 法務・会計・税務:専門知識がない

しかし、エコシステム内にはさまざまな立場の人がいます。メンターや起業家仲間をはじめ、困ったときに相談できる相手がいれば、安心して事業に取り組めるでしょう。

スタートアップ企業がエコシステムへ参加するメリット

優れたアイデアやノウハウを有しているスタートアップ企業でも、資金面・経営面でのサポートを受けられないと、事業の継続が困難になりかねません。

しかし、エコシステムへ参加することで資金援助を受けられたり、専門家から有益なアドバイスを受けられたりします。

以下で、どのようなメリットを受けられるのか、具体的に見ていきましょう。

金融機関や投資家とのつながりを得て資金調達につながる

エコシステムに参加すると、資金調達の機会を得やすくなります。金融機関や保証会社が融資を受けやすくする環境を整備し、さらにスタートアップの支援に積極的なベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家が参加しているためです。

これらの団体や個人とつながりを持ち、自分の事業の成長性や将来性をアピールすることにより、資金調達につながりやすくなるでしょう。

政府としても、2027年度までにスタートアップへの投資額を10兆円規模にすることを目指しています。公的資本を含む資金供給の拡大や海外投資家・VCの呼び込みなどを通じて、資金の流れを活性化させようとしています。

スタートアップは事業実績が乏しいため、信頼を得づらい点は否めません。しかし、エコシステムに参加し、事業の成長段階に合わせた資金調達を柔軟に行えれば、事業の発展につながりやすくなるでしょう。

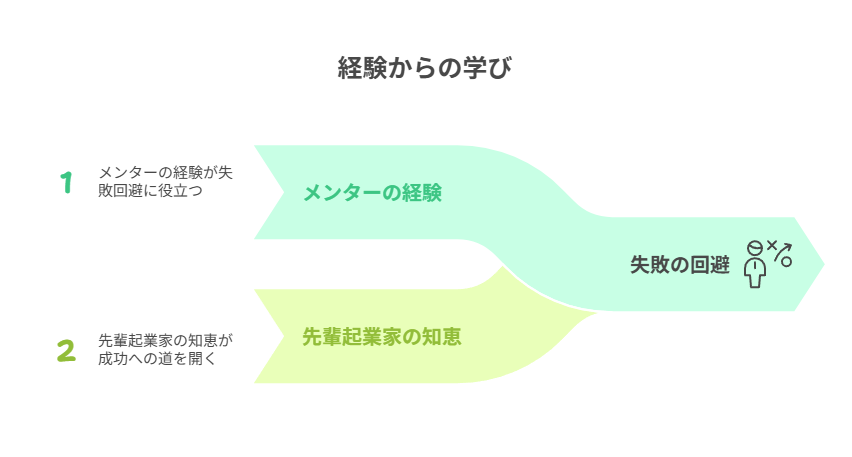

メンター(専門家)や先輩起業家からアドバイスを受けられる

エコシステムには、「メンター」として弁護士や中小企業診断士、税理士などの専門家がいます。また、先輩起業家も参加しており、リアルな経験に基づく有益なアドバイスを受けられます。

一般的に、スタートアップの起業家は法務・経営・税務に精通していません。これらの悩みを専門家に相談して解決できれば、起業家は製品やサービスの開発などにリソースを割けるようになるでしょう。

また、メンターや先輩起業家は、すでに同じような課題に直面して解決してきた経験を持っています。リアルな学びや体験を共有してもらうことで、失敗を事前に回避できるでしょう。

これにより、時間とリソースを節約できるだけでなく、起業家自身では見えていなかった可能性や課題を指摘してくれるチャンスにも恵まれます。同じ悩みを経験した人からの共感と理解を得られれば、精神的にも安心できるでしょう。

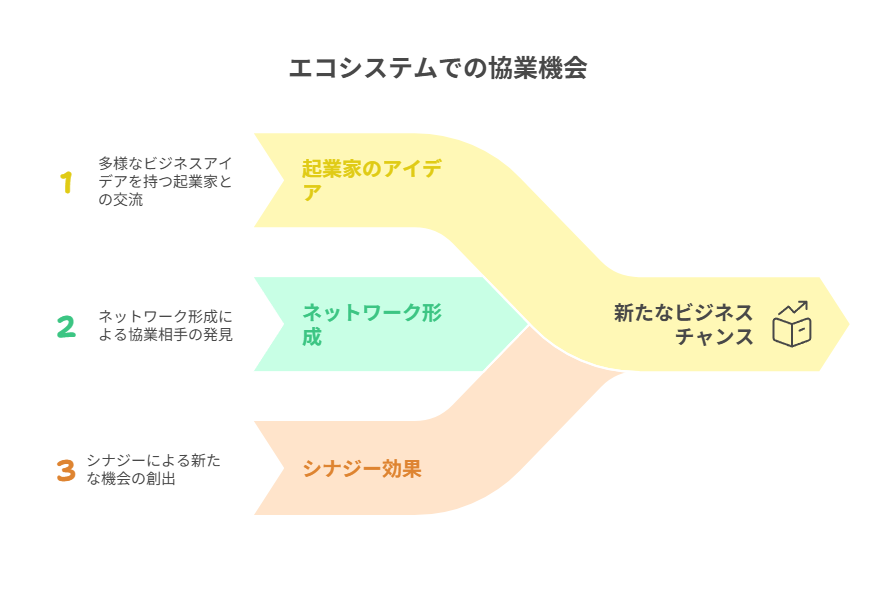

ネットワークを形成・拡大し協業相手を見つけられる

エコシステム内には、さまざなビジネスアイデアを持った他の起業家が参加しています。ネットワークを形成・拡大しつつ、自分のビジネスとのシナジーが期待できる協業相手が見つかれば、新たなビジネスチャンスに恵まれるでしょう。

協業相手が見つかれば、自社にない技術やスキルにアクセスでき、開発スピードを加速できるかもしれません。また、異なる業界のパートナーを通じた新市場への参入を通じて、自社の認知度向上にもつながる可能性があります。

複数のパートナーと協業することで、市場変動や技術変化のリスクを分散できるメリットもあります。つまり、新規事業のアイデアを得られるだけでなく、環境の変化に対する耐性も高まるのです。

地域資源を活用し独自性を図れる

スタートアップ・エコシステムは、自治体・大学・民間組織が連携し、各地域の特性を生かした「スタートアップ・エコシステム拠点都市」の形成を目指しています。

地域特有の技術や人材などの資源を活用することにより、他にはない独自の製品やサービスを生み出せるチャンスが生まれます。製品・サービスの差別化につながり、急成長を後押しする要因となるかもしれません。

さらに、地域が持つブランドイメージや特色を事業に取り入れることで、認知度向上や共感の獲得にもつながるでしょう。

エコシステムに参加すれば、地元の大学や企業、支援機関との連携を深められます。地域社会が抱える課題やニーズに根ざした事業を展開すれば、「地域に貢献している企業」「地域の雇用創出を実現している企業」として、社会的信用を高められるでしょう。

グローバル展開のチャンスを得られる

政府は、スタートアップ企業がグローバルに展開できるように支援しています。日本国内では市場が限定的であるため、世界的にも評価される製品やサービスを生み出すことで、国力の向上や経済の活性化を図っているのです。

具体的には、海外アクセラレーターからの支援や、スタートアップ支援の専門家とのメンタリングなどを受けられます。また、海外の先進エコシステムとの連携を強化し、国内スタートアップの海外展開を促進する取り組みも行われています。

グローバル展開を実現できれば、潜在顧客数が飛躍的に増加し、売上と収益の大幅な拡大が可能になります。国際的なブランド価値と認知度を高められれば、世界中の投資家から資金を獲得し、新たな事業機会を継続的に見出しやすくなる好循環を生み出せるでしょう。

スタートアップ・エコシステムの拠点事例

日本では、さまざまな都市でスタートアップ・エコシステムの拠点が作られています。

以下で、実際の事例を見ながら、スタートアップがどのような支援を受けられるのかを見ていきましょう。

グローバル拠点都市

「グローバル拠点都市」とは、スタートアップ・エコシステムにおいて、日本国内だけでなく世界を牽引するような中心的な役割を果たすことを目指す都市を指します。東京や関西(大阪・京都・神戸)、福岡などがグローバル拠点として定められています。

スタートアップの創出と成長を促進するだけでなく、海外のスタートアップや投資家を誘致するためのプラットフォームとして、今後ますます注目されるでしょう。

スタートアップ・エコシステム東京コンソーシアム

スタートアップ・エコシステム東京コンソーシアムは、東京都心部(渋谷・六本木・虎ノ門・大手町・丸の内・日本橋)を核として、ハブ&スポークの連携で研究開発拠点を有する各都市(川崎・つくば・横浜・千葉)と連結しています。

具体的に、スタートアップは以下のような支援を受けられます。

| 支援内容 | |

| ディープ・エコシステム支援 | 厳選したスタートアップ企業を採択し、将来ユニコーン企業になる可能性のある企業に個別の支援を行う |

| グリーンスタートアップ支援 | 今後急成長が見込まれるグリーン分野等のスタートアップを選定の上で集中的に支援し、成長を後押しする |

| イベント・ワークショップ | 成果発表会やオープンイノベーションイベントを開催する |

| 大企業とのマッチング支援 | スタートアップ企業が大企業と連携する機会を提供し、実証実験や共同開発、資金調達などをサポートする |

| グローバル展開支援 | ・国内外のベンチャーキャピタルや機関投資家、先輩スタートアップとのネットワークを構築する ・ジェトロとの連携により、「世界トップレベルのアクセラレーターとジェトロが提携し、日本のスタートアップのグローバル展開を後押しする」プログラムへの参加を促進する |

| コミュニティ形成 | 経済団体や金融機関・投資家・スタートアップ支援機関・大学・自治体など多様なプレイヤーとの人脈を形成する |

東京コンソーシアムの会員数は、約900社(2025年2月現在)にも達しています。

さまざまな支援プログラムやネットワーキングの機会を通じて、起業家は事業の成長を加速させる貴重な支援を受けられるでしょう。

大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム

大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアムは、三都市の強みを融合したコンソーシアムです。大阪は「大企業・資金・人材」、京都は「研究シーズ・製品化支援」、神戸は「社会実証実験・公共調達」の強みがあり、ヘルスケア・ものづくり・情報通信分野に重点を置いたコンソーシアムを展開しています。

各種アクセラレーションプログラムやグローバルピッチイベントなどをはじめ、グローバルに活躍するスタートアップの創出支援なども行っています。

2020年10月には、近畿経済産業局が関西の有望なスタートアップを支援する「J-Startup KANSAI」が立ち上げられました。選定されたスタートアップは、公的機関と民間企業から飛躍的な成長のサポートを受けられます。

推進拠点都市

推進拠点都市は、グローバル拠点都市に次ぐ位置づけとして、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた取り組みを行っている都市です。札幌・仙台・広島・北九州の4拠点が選定され、地域の特色を活かしてスタートアップ支援を行っています。

札幌・北海道スタートアップ・エコシステム推進協議会(札幌市等)

札幌・北海道スタートアップ・エコシステム推進協議会は、農業・漁業・林業といった北海道の基幹産業とテクノロジーを掛け合わせて、スタートアップの育成と1次産業そのものの成長を目指しています。

多数の航空宇宙関連実績や、自動運転・ドローン飛行が可能な広大な実証エリアを生かし、札幌・北海道での宇宙産業の育成に注力している点も特徴です。

北海道ならではの強みを活かした取り組みに力を入れており、関連するスタートアップの誘致やコミュニティの形成を目指しています。

さらに、北海道旅客鉄道や北海道新聞社といった主要企業が、企業の新規事業創出や課題解決のためのオープンイノベーションを推進しています。

北海道ならではの強みを生かしつつ、官民が地域ぐるみでの社会実装を目指す地域版オープンイノベーションチャレンジを実施している点は、札幌・北海道スタートアップ・エコシステム推進協議会ならではの特徴といえるでしょう。

仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会 (仙台市等)

仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会は、仙台・東北におけるスタートアップ・エコシステムの環境整備を加速させることを目的として活動しています。

スタートアップ企業と支援者の間で幅広い意見交換を行い、地域全体が成長するための基盤づくりを行っています。

さらに、以下の取り組みを通じて、東北から世界へ挑戦するスタートアップ企業の育成、国内外からの人材の誘致を進めている点も特徴的です。

- 「SENDAI for Startups!ピッチ」の開催

- 「仙台スタートアップ戦略」の策定

- 世界のトップアクセラレーターと連携した支援プログラムの実施

他にも、事業パートナーのマッチングやアクセラレーションプログラムの開催などを通じて、スタートアップを幅広い視点から支援しています。

まとめ:スタートアップ・エコシステムに参加して成長を加速させよう

スタートアップ・エコシステムは、起業家の成長を加速させる強力な支援基盤です。エコシステムに参加することで、資金調達の機会拡大や専門家からの経営アドバイス、協業パートナーとのネットワーク構築などの多面的なメリットを得られます。

エコシステム内のさまざまな参加者と積極的に交流し、自社の強みや成長性を明確に伝えることで、ビジネスチャンスの拡大につながるでしょう。また、地域特性を活かした差別化戦略を構築し、メンターや先輩起業家の経験から学ぶことで、事業が失敗するリスクを最小化できます。

エコシステムを賢く活用すれば、単独では乗り越えられない壁を突破し、グローバル展開も可能となります。政府や自治体も注力している事業であるため、スタートアップの経営者やこれからスタートアップを起業する方は、参加を検討するとよいでしょう。

創業手帳では、会社設立や創業期における資金調達方法などの個別相談を無料で受けられる「創業コンサルティング」を行っています。

実際に利用した方からは「設立から融資までワンストップで任せられる税理士を紹介してもらえた」「融資と出資を組み合わせた資金計画で、新サービスの開発がより具体的になった」など、好評をいただいています。

創業手帳(冊子)とあわせて、ぜひご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)