サラリーマンをしながら副業で個人事業主になれる?メリット・デメリット解説

個人事業主として副業をする場合の確定申告や社会保険、会社にバレない方法とは?

- 副業から個人事業主になるタイミングは所得20万円以上が目安

- 個人事業主としての副業で使える、青色申告や経費計上の節税メリット

- 開業届の出し方や会社にバレない副業の進め方

「副業で個人事業主になるのはアリ?」

節税や独立を視野に、個人事業主として副業するケースが増えています。反面、手続きが面倒くさそう、会社にバレたくないといった不安があるのも事実です。

しかし、そのような不安は対策次第で解消できます。サラリーマンが副業として個人事業主になるメリット、開業届の出し方や青色申告の活用法まで、必要なポイントを解説するので、ここで不安を解消しておきましょう。

月数万円の差が生まれる”経費の使い方”、なんとなくで済ませていませんか?副業で個人事業主になるなら、経費で損しない知識は不可欠です。「経費チェックリスト(無料)」を使えば、23項目にわたって経費の削減・節税のポイントがわかります。今すぐ手に入れて、知らずに損していた支出を見直していきましょう。

創業手帳では、副業をされている方に特化した副業確定申告ガイドを作成しました!初めてでも簡単に確定申告のやり方が分かります。本業への影響など注意点も解説していますので、ぜひご活用ください。無料でのご提供です。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

サラリーマンが副業で個人事業主になる目安や判断基準は

サラリーマンをしながら、副業として個人事業主になることは可能です。開業届を出せば、会社員のまま個人事業主にもなることができます。

一般的な会社員なら、公務員のように副業への法的制限もありません。完全な自営業とは違い、本業を残しつつ副収入を得られるので、リスクを避ける選択肢といえます。

サラリーマンが個人事業主になる、つまり開業届を出すのはどのタイミングなのでしょうか。

目安となるのは、副業による年間所得額です。

年間所得が20万円を超えたとき

サラリーマンが個人事業主になるかどうかを検討すべき目安は、副業の所得が年間20万円以上になったタイミングです。

年間所得が20万円を超えると所得税が発生し、確定申告が必要となります。開業届を出していれば節税効果の高い青色申告が使え、所得税を抑えることが可能です。

20万円を少し超えた程度では早急に開業届を出すべきとまではいえませんが、検討のタイミングに差し掛かっているでしょう。

安定して数百万円の事業所得があるとき

副業の所得が年間数百万円に達し、安定して得られ続けているなら、個人事業主になった方がメリットが大きい可能性があります。節税効果の高い青色申告が使えるためです。

副業で得た収入は「雑所得」に区分されることが多く、雑所得の場合は青色申告での控除ができません。

継続した収入を得ている場合や、本業と同等の労力や時間を費やしたりしている場合に「事業所得」とみなされ、青色申告が可能となります。

安定した収入を継続的に得られる副業の場合は個人事業主となり、「事業所得」として青色申告で最大65万円の控除を受けるほうがよいでしょう。

逆に所得が65万円以下の場合は、あえて開業の手続きをしても税金面や金銭面でのメリットはそれほどありません。

ただし、開業届を提出していることで社会的な信用を得られたり、信用の高まりによって企業からの依頼を受けやすくなったりすることもあるため、比較した上で開業を検討しましょう。

サラリーマンをしながら個人事業主になるメリット

サラリーマンをしながら個人事業主になるメリットとしては、次のようなことが挙げられます。また、個人事業主となるための手続きに費用はかからないので、その点もメリットの一つといえるかもしれません。

独立・起業の練習や足掛かりにできる

サラリーマンをしながら個人事業主となる場合、帳簿付けや資金繰りなどを自分で行うことになるでしょう。こうした作業は独立や起業をした場合の予行練習になります。

個人事業主として登録をすることで、単なる副業以上の自覚やモチベーションが生まれ、事業をよりしっかり推進していこうとする効果も期待できます。お小遣い稼ぎのような副業と違い、本業化して独立や起業するような足掛かりとなる可能性も高まるでしょう。

必要経費を計上できる

サラリーマンをしながら個人事業主になれば、副業で使ったお金を経費として収入から差し引くことができます。税金は収入から経費を引いた所得に対してかかるため、経費を計上すると節税効果が得られるのです。

ボールペン1本ですら、副業のために買うのであれば経費として計上できます。高額なパソコンやタブレット端末はもちろん、自宅を事務所として副業をしている場合は家賃や光熱費の一部も必要経費とすることが可能です。

経費計上で税金を抑えれば収支のバランスがとりやすくなり、事業の安定化にもつながります。事業として副業を行う個人事業主ならではのメリットです。

青色申告が使える

個人事業主となり青色申告承認申請をしておけば、青色申告ができます。青色申告は、下記のように事業所得に対する節税効果が大きいのが特徴です。

- 最大65万円の特別控除が受けられる

- 最大3年間にわたり赤字を繰り越せる

- 家族(青色専従者)の給与を経費にできる

副業の確定申告を白色申告で済ませるサラリーマンもいるかもしれませんが、白色申告では最大10万円の控除しか使えません。赤字を繰り越したり、家族の給与を経費にしたりすることもできないので、いざというときの節税効果は限定的です。

青色申告は開業届や申請書を出していないと使えないため、事業として副業を行う個人事業主ならではのメリットなのです。

副業が赤字なら損益通算できる

損益通算とは、異なる収入源の利益と損失を相殺することです。確定申告によって行え、所得税や市民税の節税につながります。

通常、給与所得は損益通算できませんが、事業所得と給与所得の両方があり、事業所得に損失が出た場合は適用できます。

たとえば副業を始めたばかりのころには、経費の方が多くて最終的な副業収入は赤字になることも多いでしょう。その場合、副業のマイナス分を相殺できるということです。

社会保険料を増やさず手取りを増やせる

会社で社会保険に入っていれば、副業分は新たに加入する必要はありません。個人事業主として得た収入は、各種税金を差し引いた分がそのまま手取りになります。

一般的な会社員は、会社が健康保険料や厚生年金の一部を負担してくれるので、国保や国民年金の全額負担が必要な自営業よりも厚遇です。副業で個人事業主になっても、保険料は会社の給与に対する金額のみになります。

個人事業で収入が増えても、社会保険の負担が増える恐れは原則ありません。個人事業を本業とする自営業や雇用される副業とは違う、大きなメリットといえるでしょう。

副業中の方へ「副業確定申告ガイド」をお配りしています!副業を始めてからの確定申告のやり方を解説しています。無料ですので、ぜひご利用ください!

サラリーマンをしながら個人事業主になるデメリット

個人事業主になるなら、会社員時代より時間の自由が減る覚悟をしておかなくてはなりません。さらに、サラリーマンをしながら個人事業主となることには次のようなデメリットもあります。

事業所得の確定申告に手間がかかる

個人事業主のメリットである青色申告の控除ですが、処理の手間を考えるとデメリットと表裏一体です。最大額の控除を受けるには、複式簿記での記帳や決算書の準備といった複雑な作業が欠かせません。

サラリーマンの給与の場合、所得税に関する手続きはすべて会社が行なってくれます。副業で個人事業主になると、事業分の所得税は自分で申告が必要です。さらに青色申告の恩恵を得たいなら、専門知識を要する簿記での処理が必須となります。

とはいえ、現在では簿記の知識がなくても簡単に青色申告ができる会計ソフトも多数用意されています。会計ソフト分のコストはかかりますが、最大65万円の控除を考えると活用するのが望ましいでしょう。

「冊子版創業手帳」では、創業期にどのような税金がどのような時期に発生するかを一覧で掲載。また、青色申告と白色申告の違いについて詳しく解説しています。更に、会計ソフトを選ぶときのポイントについても解説しているため、自分に合うソフトが見つからないと悩んでいる人にもおすすめです。

失業保険がもらえない

本業の会社での仕事を失ってしまったとき、通常は失業保険が給付されます。ですが、個人事業主として開業している場合、本業の仕事を失っても無職状態とはいえないため、失業保険を受け取ることができません。

会社の仕事を失っても副業でしっかり利益を上げていれば問題ありませんが、そうでない場合は失業の際に個人事業の廃業届を出して廃業した方がよいでしょう。

しかし、廃業届を提出したものの、実態として副業のビジネスを継続していたような場合は失業保険の不正受給となります。絶対に行わないようにしましょう。

税金の負担が大きくなる

副業の利益が大きくなれば、その分の税金負担も大きくなります。個人事業主は累進課税のため、所得が増えれば増えるほど所得税の税率が高くなるのです。

また、所得が年間290万円を超えると個人事業税が、課税売上高が1,000万円を超えると消費税がそれぞれ発生します。

ただし、業種によっては個人事業税がかからない場合もあります。詳しくは以下の記事で解説しています。

さらに、所得が増えれば住民税が高くなったり、児童手当などの給付金の対象外となったりするリスクも踏まえておかなくてはなりません。

個人事業主のメリット・デメリットについて詳しい内容は、以下の記事で紹介していますので、合わせてご覧になってください。

サラリーマンをしながら個人事業主になる際の手続き方法や必要書類

サラリーマンをしながら副業で個人事業主になる方法として、事前準備から手続きまでの流れを紹介します。

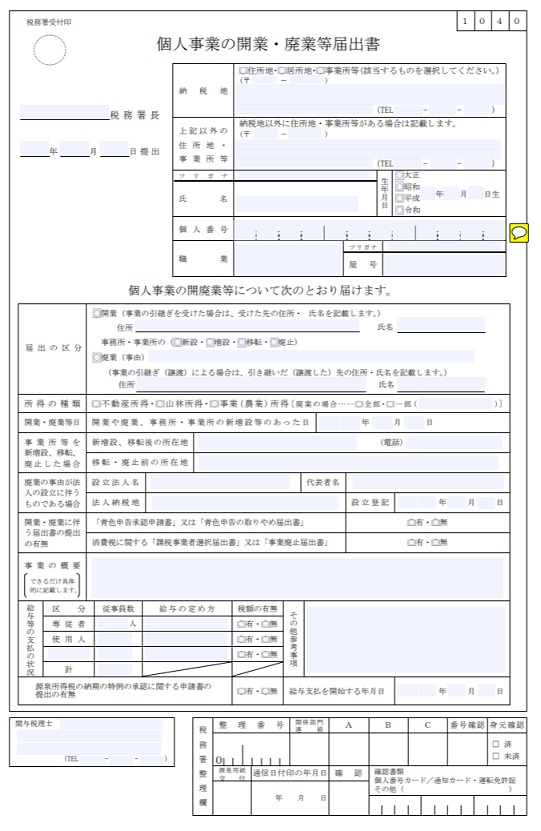

開業届を提出する

個人事業主になるために必要な基本書類は「開業届(個人事業の開業・廃業届出書)」です。副業の所得が大きくなってきたら「青色申告承認申請書」も出し、青色申告に切り替えるといいでしょう。最寄りの税務署でもらうか、国税庁のWebサイトからダウンロードしましょう。

必要事項を記入した開業届は、以下のいずれかの方法にて、事業開始から1カ月以内に提出します。

- 税務署の窓口に持参する(平日8:30~17:00)

- 税務署に郵送する

- e-Taxを利用しインターネットで送信する

書き方がわからないときや記入漏れをチェックして欲しいときは、税務署の窓口に持参するのがおすすめです。

郵送だと直接出向く手間がかかりません。また、国税庁が提供するe-Taxを利用すると、家に居ながら開業届を出せて便利です。

副業の準備をする

開業届の提出が済んだ後は、以下の準備をしておくといいでしょう。

- 事業用の銀行口座の開設

- 確定申告用に会計ソフトの購入

副業であっても、事業用と生活用のお金は分けて管理したほうがわかりやすいため、事業用の銀行口座があると便利です。

創業手帳では、創業前後1年間のやることリストをカレンダー形式でまとめた創業カレンダー(印刷版)を無料でお配りしています。どんな事を事前に準備しておくべきか、チェックできます。印刷版にリニューアルしましたので、お手元に届き次第、すぐに書き込めます。折りたたんで持ち運べるようにもなっていますので、ぜひご活用ください。

会社バレや確定申告の心配は?サラリーマンの副業×個人事業主のQ&A

サラリーマンをしながら副業で個人事業主になる場合、「会社に副業がバレてしまうのでは?」「税金はどうなるんだろう?」と不安な方もいるかと思います。

サラリーマンをしながら個人事業主になる場合のさまざまな疑問をまとめてチェックしておきましょう。

個人事業主になると確定申告は必ず必要?

サラリーマンが個人事業主として副業をした場合、副業の年間所得が20万円を超えたときに確定申告が必要です。逆に、次のようなケースでは確定申告は必須ではありません。

- 個人事業が赤字の場合(支払う税金がない)

- 本業の収入が2,000万円以下で、副業の利益が20万円以下の場合

ただし、青色申告をすれば赤字を繰り越すことができたり、最大65万円の特別控除が受けられたりするので、必須ではなくとも申告を検討しましょう。

個人事業主になると副業が会社にバレる?

開業届を出して個人事業主になっただけでは、副業がバレることはありません。ただし、以下のように間接的にバレるケースはあります。

- 住民税の通知からバレる

- 周囲に話したりSNSに投稿したりしてバレる

副業収入があると住民税が増え、その通知が会社に届くことで副業がバレる可能性があります。確定申告時に普通徴収を選べば防げるので、選び忘れに要注意です。

また、SNSに個人情報を公開していると、そこから噂が広まることもあります。社内の人間が見ていることも踏まえ、SNSの利用は匿名にして個人が特定されないようにしましょう。

税金はいくら増える?

増える可能性のある税金は、サラリーマンの給料と副業の収入に対しての所得税と住民税です。

年収300万円の人が、個人事業主としての副業で月3万円稼いだ場合、下記例のように差が出る可能性があります。

| 本業年収300万円のみ | 本業年収300万円+副業年収96万円 |

|---|---|

| 所得税:約34,100円 住民税:約11万8,200円 |

所得税:約44,600円 住民税:約13万9,200円 ※青色申告特別控除65万円、経費10万円を適用した場合 |

副業のほうで、青色申告の控除や経費の計上を適用した例となっています。仮に控除や経費がなければ、各税金の合計で11万円ほど上がる恐れがあるので、必ず適用しましょう。

税理士監修の「税金カレンダー」では、1年間で納税すべき税金を確認できます。個人事業主用のパターンもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

インボイスの影響はどうなる?

サラリーマンをしつつ個人事業主になるだけなら、インボイス登録は必ずしも必要ではありません。あくまでも課税事業者の条件を満たした場合か、取引上で発行したいときに登録します。

インボイスは課税事業者が発行できる請求書で、受け取った買い手側が仕入額控除を受けるために必要です。課税事業者になるほどの所得がなくても、副業の取引先から求められれば登録の必要性が出てきます。

課税事業者の条件は、基準期間の所得が1,000万円を超えたときです。個人事業主として売り上げが高くなってくれば登録手続きをしなくてはなりません。

副業と本業を無理なく両立するには?

本業のあるサラリーマンが副業の時間を持つには、計画性や家族からの理解が不可欠です。

業務に優先順位をつけてやるべきことからこなすほか、無駄な作業はできるだけ省いてスケジュールを管理しましょう。

家族の理解を得るには、事業の成功による収入増や安定した暮らしなど、家族にとってもプラスになることをアピールするのがポイントです。

「やりたいこと」と「守るべきこと」のバランスを取ることで、無理のない副業ライフが実現しやすくなります。

まとめ・サラリーマンの副業に個人事業主という選択肢を

サラリーマンをしながら副業で個人事業主となる場合のポイントや流れ、注意点などを見てきました。

- ポイントまとめ

-

- 副業収入が年間20万円を超えたら個人事業主なるタイミング

- 青色申告や経費計上など、個人事業主の節税メリットは大きい

- 会社に知られずに副業を続けることも可能

副業の事業が軌道に乗り、本業と同じかそれ以上に利益を上げられるようになってきた場合は、独立や起業も検討してみましょう。

特に最近では、いきなり起業するのではなくサラリーマンをしながら個人事業主になり、副業から本業化を目指す人も多くいます。

その他、副業の会社設立でも利用できる創業カレンダー(印刷版)も無料でお配りしています。起業を起点とした前後一年間のスケジュールをチェックできます。お手元に届きましたら、すぐに書き込める印刷版(紙)でのご提供で、無料ですので、是非あわせてご利用ください。

サラリーマンで個人事業主になるメリット・創業手帳代表の解説

サラリーマンで個人事業主になるメリット・創業手帳代表の解説

創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。

サラリーマンをしつつ個人事業主になる一番のメリットは、組織の中にいながら、小さい事業に取り組める体験ができることです。

起業では社長の総合力が問われる面があるため、個人事業主を通じて経験を積むのが得策です。全体を俯瞰して見るというビジネス的な観点を養えます。

また近年は個人事業主や副業がしやすくなっている時代背景があります。リモートツールやクラウドツールが安く普及し、機能が良くなったことが理由の一つです。

個人事業主が注意したいのは、時間の切り売りになってしまいやすいことです。最終的に自分の収入が上がるよう、広い視野や優れたスキルが得られる事業がおすすめです。

個人事業主はいかに自分の単価を上げて固定費を下げられるか、そして事業のモチベーションを持ち続けられるかが大事になっていきます。

個人からさらに視野を広げれば大きなビジネスにつながるケースもあるので、副業からの開業にトライしてみてください。

さて、個人事業主のトライは良いことが多いように見えますが、気がかりなのが税金関係です。

創業手帳では、個人事業主の方の税金のお悩みなども多くいただくため、無料で役立つガイドブックを出していますので活用してみてください。

また今後やることが増えてきた時のために。いつ何をすべきかわかる創業カレンダー(印刷版)も無料なので取り寄せておきましょう。

創業手帳では会社、個人事業主、副業の方のための確定申告ガイドも出しています。こちらもぜひ使ってみてください。