起業しても失業保険は受け取れる?起業後廃業の特例で失業保険の受給期間が4年に延長

創業前にチェックしておきたい雇用保険・失業保険のポイント

●雇用保険・失業保険の基本的な仕組みと重要ポイント

●創業準備中に失業保険を受給できる条件

●起業後廃業した場合の失業保険の受給特例

●再就職手当やその他の給付金制度の概要

●失業保険を受給しながら創業準備を行う際の注意点

今回は、雇用保険・失業保険のおさらいと、創業者向けに絞った「知っておきたいポイント」をご紹介します。

起業には失敗という大きなリスクが存在します。リスクを回避するためには事前にしっかりと準備することが重要です。創業手帳はさまざまな起業家の生の声を集め、起業で躓くポイントには共通点があることを発見しました。これを起業ノウハウ集としてまとめたのが「冊子版創業手帳」です。創業した全員に無料で送付していますが、希望する方は創業前でも入手できるため、事前にどのような対処を検討しておけばいいかをこの冊子から学ぶことができます。ぜひご活用ください。

起業・開業を予定している・検討されている方向けに「創業カレンダー」を配布中です。創業予定日を起点に前後1年間、何をすべきなのかカレンダー形式でわかりやすく確認できます。こちらも無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

失業保険の正式名称は「雇用保険」

雇用保険とは、社会保険の中のひとつで、要件を満たす人が必ず加入する必要がある強制保険です。

社会保険は5つの保険の種類の総称で、狭義な意味ではケガや病気などのリスクを社会全体で支えるための健康保険・介護保険・厚生年金の3つが当てはまり、他2つの労災保険・雇用保険が労働保険にあたります。

雇用保険

雇用保険は、労働者が失業や休業を理由に働けなくなったときに、生活の安定のため給付金を受け取れる保険のことです。給付金は一定期間受け取れるため、その間の生活費の心配をしなくて済むでしょう。また、給付期間中に資格や技能取得を目指し、再就職へ向けた活動ができます。

失業した際に給付金を受け取るため、「失業保険」と呼ばれていますが、正式には「雇用保険」と言います。給付金で生活の安定を得るだけでなく、雇用機会を増やす意味もあるためです。

なお、雇用保険の加入義務は事業者にあります。保険料は事業者と労働者が負担する仕組みです。

人を雇用すると原則として会社は、労働保険に加入する義務があります。

さらに法人の場合には、厚生年金保険や健康保険にも加入する必要があります。

労災保険は全ての社員が原則として適用されますが、パート社員や契約社員等、非正規の形態で働いている場合には、他の各制度には加入しなくて良いケースもあるのです。

雇用保険の加入条件

雇用保険は以下の3つの条件の両方に当てはまる場合、必ず加入する必要があります。

その1:31日以上継続して雇用される見込みがある場合

無期雇用の場合だけではなく、有期雇用の場合であったとしても雇用期間が31日以上ある時には対象になる可能性があります。

注意したいのが、「雇用期間が30日以内である」ということがハッキリしていない場合には、こちらの条件を満たしている点です。

たとえば、雇用契約書に「更新する場合がある」の記載があり、「31日未満で雇止めする」と書かれていない場合です。また、更新の規定がなくても、過去に31日以上雇用した実績がある場合も含まれます。

その2:週の所定労働時間が20時間以上の場合

フルタイムだけではなくパートタイムで働いている場合でも、週の所定労働時間が20時間以上の場合には当てはまります。

しかし、繁忙期などに一時的に週20時間以上働くケースの場合には、契約で定められた週所定労働時間が20時間に満たない場合、雇用保険に加入出来ませんので注意が必要です。

その3:学生ではないこと(例外有)

学生の場合は、原則として雇用保険に加入できません。

ただし、卒業見込証明書がある学生が卒業前に入社し、卒業後も同じ会社に引き続き雇用される契約の場合は雇用保険の加入対象者です。また、通信・夜間学生も、その1とその2の条件を満たしていれば、雇用保険の加入対象者となります。

雇用保険の保険料率

雇用保険の保険料は、事業によって社員と会社の負担割合が異なります。

令和6年度の雇用保険料率は令和5年度と同様となっています。以下に記載していますが、今後改定される可能性があります。

・社員負担:0.6%

・会社負担:0.95%

農林水産・清酒製造の事業の場合

・社員負担:0.7%

・会社負担:1.05%

建設の事業の場合

・社員負担:0.7%

・会社負担:1.15%

企業では人を雇用した場合に雇用保険以外にも、労災保険・健康保険・厚生年金・介護保険など加入が義務づけられている保険制度があります。「冊子版創業手帳」では、これら保険制度についてわかりやすく表にまとめ、概要や加入対象者について解説しています。

また、雇用に関しては助成金の活用も検討しましょう。「新たに従業員を採用した場合」や「非正規社員を正社員に登用した場合」など様々な場面によって利用できる助成金が用意されています。別冊版「補助金ガイド」では、そのような助成金について詳細が書かれています。「創業手帳」「補助金ガイド」どちらも無料でお取り寄せ可能ですので、是非あわせてご活用ください。

求職活動しながら創業・起業準備している場合は失業保険は受給できる!

創業準備にかかる期間によっては失業保険や再就職手当を受給できるケースがあります。

退職後すぐに創業する場合は受給することができませんが、「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」は対象になります。

一方、以下のケースでは失業保険を受給できません。

・求職活動をせずに創業の準備・検討をしている

・創業の準備・検討期間が終了したとみなされる場合

失業保険の受給は、あくまでも再就職のためのものです。すぐに創業することが決まっており、求職活動をしなければ受給の対象とはなりません。

離職後に求職活動をしながら創業の準備・検討をしていれば受給対象です。しかし、創業の準備・検討期間が終わったとみなされると受給できません。

具体的には、開業届を提出した、会社を設立した、事務所の賃貸契約書を結んだときです。

つまり、求職活動と創業の準備や検討を並行する場合には失業保険を受給できるのです。

失業保険の受給資格

雇用保険の「基本手当」を受給できる方は、雇用保険の被保険者で次の2つの条件のいずれにも当てはまる場合です。

その2:離職した日から起算して2年間遡り「被保険者期間」が通算で12カ月以上、もしくは倒産・解雇等により離職した「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」で、離職した日から起算して1年間遡り被保険者期間が通算して半年以上ある

失業保険(手当)は再就職に向けて就職活動を行う人のためのものであり、受給するには、求職活動していることが必要です。

すぐに起業を目指す人は受給対象外ですが、将来的に起業したいものの現在は就職が必要な人は受給できます。

具体的には、起業資金を準備するために就職したい・将来の起業に向けて経験や知識を身につけるため就職したい・起業するビジネスパートナーのもとで従業員として働くといったケースは、失業手当を受け取れます。

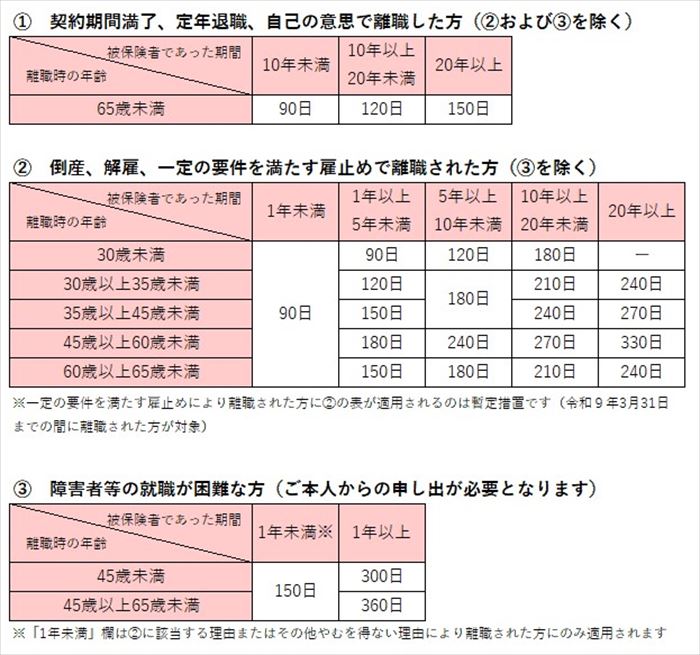

また、基本手当の支給は、年齢や雇用保険の被保険者であった期間そして離職理由などを考慮し、90日~360日の間で決まります。

基本手当日額は、離職日の直前の賞与を含まない6ヶ月の50%~80%(60~64歳については45~80%)で、上限額が定められています。

失業保険を受けられないケース

被保険者期間の条件を満たしていたとしても、失業保険を受けられないケースがあります。

再就職を目指す方を支援するための制度なので、家事に専念していたり、昼間に学生として勉強に専念していたり、次の就職が決まっている方などが対象外です。

注意したいのが、「自営を開始、又は自営準備に専念する方」「自分の名義で事業を営んでいる方」も支給対象外な点です。

自分の名義で事業を営んでいる方は先ほど開業届の項目で触れましたが、「自営を開始、又は自営準備に専念する方」も含まれているのは、創業をお考えの方には重要なポイントといえます。

失業保険の受給期間

離職した日の翌日から1年間を「受給期間」と呼びます。

そして、受給期間中に失業している期間に対して「所定給付日数」の給付を受けられます。

詳しくは下記の表に記載されていますが、例えば契約満了や自己の意志で離職なさった方で、雇用保険に加入していた期間が10年未満で30歳未満の方は90日間です。

引用:東京ハローワーク「求職者給付に関するQ&A」

失業保険の給付金額

失業者に対して支給される手当を「基本手当」と呼びます。

例えば離職時の年齢が29歳以下で、賃金日額が2,869円以上から5,200円未満の方の場合、給付率は80%となり、基本手当日額は2,295円から4,159円です。

また、賃金日額が14,130円を超えていた場合には上限額の7,065円が支給されます。(令和6年8月1日変更時点)

基本手当の日額は「毎月勤労統計」の結果に基づいて、毎年8月1日に改定されています。

副業と失業保険の関係

会社員として雇用されている際に、開業届を出して副業を行っていた場合はどうなるのでしょうか。

本業の会社を退職した際には、たとえ副業の売り上げがゼロや低いケースでも失業しているとは法的にはいえません。

つまり失業手当の受給ができないということです。

退職前もしくは退職後の雇用保険の受給が可能となる期間内に廃業届を提出することで、何も仕事がない状態になるので失業保険を受給できるようになります。

注意したいのが、廃業届を出したけれども実態として副業を行っていた場合、不正受給になってしまうことがある点です。

創業・起業に失敗しても失業保険が受給可能に!

起業に失敗しても、最大3年間までは雇用保険の受給期間に含めなくてよくなりました。2022年7月1日より、失業保険の受給期間に「起業後廃業の特例」が設けられたためです。

どのような特例なのか、次の項目で詳しく解説します。

起業後廃業の特例

雇用保険の基本手当の受給対象は、雇用保険に加入していた人が離職し、求職活動を行っている場合です。求職活動をしていなければ、雇用保険の基本手当を受け取れません。

つまり、離職後すぐに起業した人は求職活動はしていないため、雇用保険の給付対象者には当てはまりません。雇用保険の給付期間は、離職日から1年間までです。離職後すぐ起業し1年後に廃業した場合は、給付の対象外です。

しかし、失業保険の受給期間に「起業後廃業の特例」が設けられることで、起業中は3年間まで雇用保険の受給期間に含めなくてよくなりました。これにより、起業中の3年間と基本手当の受給期間1年間を合わせて、合計4年間受給期間が延長できます。

適用条件

特例を受けるためには、いくつかの条件が設けられています。条件は人と事業の2種類で、それぞれの条件を満たさなければなりません。

人に対する条件は、離職前の2年間に12か月以上雇用保険の被保険者期間があり、退職前から起業し退職後に事業に専念する人か、退職後に起業し事業に専念する人です。

また、事業に対しては、実施期間が30日以上あること、事業の実在が証明できることが条件です。事業の実施期間が短いときや、事業で自立できないとされる場合は対象外となります。

申請手続き

特例を利用するときは、事業を開始した日の翌日から2ヶ月以内に、住所を管轄するハローワークに申請書を提出する必要があります。申請書は、「受給期間延長等申請書」です。また、申請書と一緒に、離職票または受給資格者証と事業を開始したことを証明できる書類も添付します。事業に関する書類は、登記事項証明書・開業届の写し・事業証明書や賃貸契約書などです。

ハローワークに申請するときは、来所または郵送が利用できます。

雇用保険には失業給付以外にも沢山の給付がある

引用:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」

雇用保険の給付というと、失業したときに受ける基本手当(失業手当)のイメージが強いかもしれません。

しかし失業手当以外にも、公共訓練を受講することで支給される「技能習得手当」や受講時に家族と離れて寄宿する場合に支給される「寄宿手当」、早期の再就職後には「再就職手当」や、前職よりも給与が下がった場合には「就業促進定着手当」が支給されます。

また、厚生労働大臣指定の教育講座を修了すると「教育訓練給付金」が支給されます。

このように沢山の給付金や手当があるのは嬉しいですね。

また、季節的に雇用されている方などを対象とした「特例一時金」、日雇い労働者で被保険者となっている方に対する「日雇労働求職者給付金」など、働き方や雇用形態に合わせた基本手当もあります。

知っておきたい「再就職手当」

起業をお考えの方が注目したいのが、「再就職手当」です。

失業手当の給付日数が一定以上残っているのに再就職が決まった場合に支給されますが、起業をした場合にも支給対象です。

再就職手当を受給するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

・待機期間が満了したあと、就職した、または事業を開始した

・基本手当を受給できる残日数が、就職または事業の開始日の前日までで所定給付日数の3分の1以上ある

・確実に1年以上新しい職場で働く

・離職前の事業主から再雇用されていない。直接雇用されていないとしても、状況から見て離職前の事業主と密接な関係にない

・3年前以内に再就職手当などを受給していない

・受給決定前から再就職先が決まっていない

・離職理由による給付制限がある場合、求職申し込んで待機期間満了後1カ月以内の就職が、ハローワークや職業紹介事業者から紹介を受けたものである

受給条件の中に「事業を開始した」とあるため、企業などへ雇用される形の再就職だけでなく、事業を立ち上げた場合も受給対象になっています。

ただし、個人事業主が開業して再就職手当を受けられるのは、以下の要件を満たす場合です。

・基本手当の受給資格を得てから開業した

ここで注意したいのは、開業届を税務署に提出する時期です。

会社都合で退職した際の失業保険の待機期間は7日間で、自己都合の退職では待機期間7日と給付制限が1か月間あるため、それぞれの期間が経過してから開業しなければ受給資格は得られないということです。

失業手当を受給してから起業する場合には、要件を確認すると共に忘れずに申請しましょう。

起業に失敗してしまった場合、失業手当や再就職手当を受給できますが、もう少しリスクに備えたいという方は共済制度に加入するという選択肢もあります。従業員に対してのものや、中小企業の経営者や個人事業主のための制度などがいくつかあります。「冊子版創業手帳」では、それぞれの共済制度の仕組みやメリット、内容について詳しく解説しています。

失業保険受給中のパートやアルバイトについて

パートやアルバイトなどと両立しながら就職活動をし、失業保険の給付を受ける場合には、以下の3点に注意しましょう。

その2:労働時間が週20時間を超えないまたは31日以上の雇用が見込まれる

その3:ハローワークに申告を行う

この際注意したいのが失業保険受給中の仕事は、「内職・手伝い」のみが認められる点です。

1日の労働時間が4時間未満の場合には「内職・手伝い」になり、それ以上は「就労・就職」と判断され基本手当の支給がなくなる可能性があります。

さらに、パートやアルバイト等の名称で契約をしたとしても、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合「就職」とみなされるので注意が必要です。

開業届はいつ出せば良いの?

開業届は「開業をしてから1ヶ月以内」に提出することが決められています。

しかし、提出が遅れたり提出しなかったりしても罰則がありません。

さらに、個人のお小遣い稼ぎの範囲から開業を考えた場合、どのタイミングで「開業」というのか難しいケースもありますよね。

一般的には、初回の売上が発生したタイミングではなく、「ビジネスとして反復継続的に利益を得よう」と自分が決断した時を起算点とします。

つまり、退職後に起業を考えているけれども、就職活動と並行して創業を模索し前提として就職を目指す場合には、開業届を提出すると失業保険の給付から外れてしまうので提出のタイミングは慎重にはかるべきですなのです。

また、開業届けをすぐに提出して起業してしまい、失業保険受給を先送りにして万が一のリスクに備えるという選択肢もありますし、一定期間失業保険を受給して起業し再就職手当を貰う選択肢もあります。

どんな選択を取るべきなのか、しっかりと考えることが大切です。

知っておきたい「待機期間」と「給付制限」

受給資格の決定を受けた日から失業の状態が7日間経過するまでを「待機期間」と呼びます。

この間には雇用保険の支給を受けることができません。

さらに、自己都合や懲戒解雇で退職になったケースでは、待機満了の翌日からさらに3ヶ月間基本手当の支給がありません。

ただし令和2年10月1日以降に自己都合で離職なさった方は、5年の内2回までは待機満了の翌日からさらに2ヶ月間基本手当は支給されません。

個人事業主として起業する場合、税務署へ開業届を出す時期に注意してください。

個人事業の開業により再就職手当を受給するとき、すでに基本手当の受給資格を認められていることが必要です。

待機期間を過ぎ、失業認定を受けたあとで開業届を出すことがポイントです。

例えば、自己都合で退職し個人事業を開業する場合、待機期間の7日間に加えて1カ月経過してから開業届を提出すると、再就職手当を受給できます。

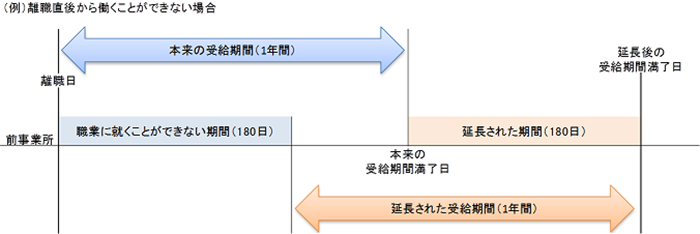

受給期間の延長が認められるケース

引用:東京ハローワーク「求職者給付に関するQ&A」

離職した日の翌日から1年間の受給期間内に、働くことができない状態が30日以上続いた場合、受給期間延長手続きを行うと、働くことができない日数を受給期間に加算できます。

延長ができる理由は、以下などがあげられます。

・病気やケガ

・親族などの介護

・事業主の命によって海外勤務をする配偶者に同行

・公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

・60歳以上の定年など

決められた期間内にハローワークに申請をすることで、上図のように本来の受給満了日を超えて受給ができるようになります。

延長が認められる期間は、60歳以上の定年の場合には「本来の受給期間1年+(休養したい期間)最長1年」、それ以外の場合には「本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年」です。

まとめ・失業保険をもらいながら起業準備するには求職活動と平行する必要がある

ご紹介したように現行制度であっても、失業保険を受けながら創業準備を行ったり、創業を検討することができます。

ただし、要件が定められていますので、利用したい場合にはハローワークなどで相談をしてみてください。

もし起業失敗時に失業手当を受け取り可能な「受給期間」が1年から最大4年に延長されたため、退職後すぐに創業して失敗してしまったとしても、4年以内であれば失業保険の給付を受けられる可能性があります。

また、政府は創業を積極的に支援しており、多彩なバックアップを行っています。

他にも多彩な支援がありますのでどんどん活用しましょう。

創業手帳では今後も創業に関する多彩な話題やニュースをご紹介していきますので、是非ご注目ください。

創業前に知っておきたい、事業計画書の書き方や採用・人事のポイント、資金調達や便利なツールなど、創業時のノウハウがギュッと詰まった会社の母子手帳です。

興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

また、「創業カレンダー」も無料配布中です!起業までの基本的・具体的な手順をカレンダー形式で追えます。詳しくは、以下のバナーから!

(編集:創業手帳編集部)