OLTA 澤岻 優紀|経営者が資金繰りに悩まず、本業に集中して強みを生かせる環境を作りたい

日本初の完全オンライン型ファクタリングサービス「OLTA (オルタ)クラウドファクタリング」で急成長。競合と戦うための事業戦略とは

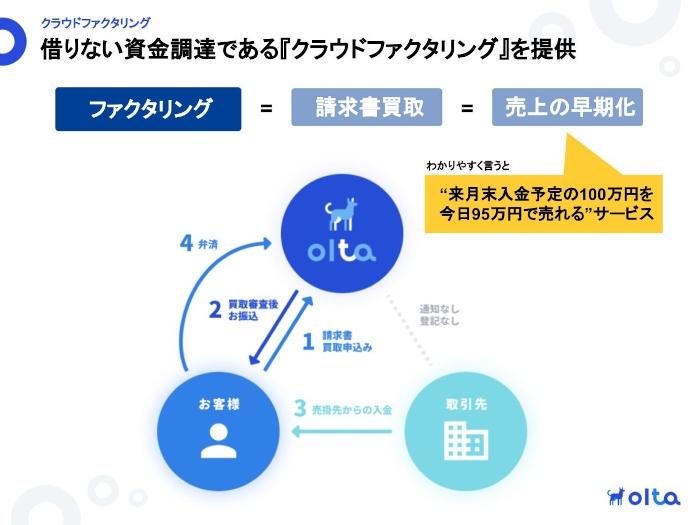

起業において大きな壁となるのが資金調達でしょう。さまざまな資金調達方法がありますが、最近「借りない資金調達」として注目を集めているのが「ファクタリング(※)」です。

ファクタリングは「入金待ちの請求書」を現金化して資金を得る手法。以前からあった手法ですが、最近はデジタル化で使い勝手が向上し市場が拡大しています。こうした中、日本初の完全オンライン型のファクタリングサービス「OLTA (オルタ)クラウドファクタリング」を手掛け、成長している企業がOLTA株式会社です。

30歳でこのOLTA社を設立したのが、現在も代表取締役社長兼CEOを務める澤岻(たくし)さん。「ファクタリングの課題を解決し、中小企業や個人事業主を支えたい」という想いを持つ、若き起業家のひとりです。

今回は澤岻さんに、起業した経緯や事業の戦略について、創業手帳代表の大久保がインタビューしました。

※ファクタリングとは、請求書をファクタリング会社に売却、現金化して資金を調達する手法。自社で所有する資産の売却のため、銀行融資とは異なり「借りない資金調達」とも呼ばれる。

1987年生まれ。神戸大学経営学部を卒業後、野村證券株式会社に入社。投資銀行部門にて上場会社の資金調達業務に従事する。2016年10月に野村證券を退職、2017年4月にOLTA株式会社を創業。2022年にファクタリング事業の累計申込金額が1,000億円を突破するなど、著しい成長を遂げている。

創業手帳 株式会社 ファウンダー

大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

会社を辞めてみたら、在職中思い浮かばなかった事業アイデアが次々出てきた

大久保:澤岻さんのご経歴からお聞かせいただけますか?

澤岻:神戸大学の経営学部を卒業して野村證券に入社しました。出身は沖縄なので、大学で神戸、就職して東京とだんだん北上している感じですね。

野村證券では投資銀行部門にて、主に大企業の資金調達の支援をしていました。具体的には社債発行や株式発行を提案したり、提案後に調達活動を支援したりという仕事です。野村證券には5年半いまして、その後2017年にOLTAを創業しました。

大久保:もともと起業したいという想いがあったのでしょうか?

澤岻:経営にはなんとなくですが、興味はありました。僕が大学に入ったのが2008年なのですが、その直前にライブドアショックがありまして。ちょうどホリエモンさん(堀江貴文氏)が大きな注目を集めていました。

この頃の学生にはあるあるかもしれませんが、堀江さんの影響は大きかったですね。堀江さんという1人の起業家が賛否を受けながら世の中に問いを投げかけていく姿を見て、すごく面白そうだなと思いまして。大学で経営学部に進んだのも、堀江さんを見て経営に興味を持ったからなんです。

大久保:実は私、ライブドアの社員だったんですよ。

澤岻:そうでしたか。ただ僕の場合は大学を出てすぐ起業する度胸はなくて。まず野村證券という会社で成長しながら、やりたいことを見つけられたらいいなと思っていました。

大久保:野村證券に5年お勤めになった後起業されたということですが、起業を決意したきっかけが何かあったのでしょうか?

澤岻:正直言うと、大きな出来事があったわけではないんです。野村證券ではいろんな業界・業種の方々と仕事ができたので、すごくエキサイティングでしたね。ただ関われるのは資金調達まで。その後に事業をドライブさせるためどう意思決定するか、というところは当然ですが関われません。そこがちょっと物足りないと感じていました。

そのうちに、自分でもやってみたいなという想いが芽生えてきたんです。「アイデアが降りてきた」とか「やりたいことが明確になった」というタイミングで会社を辞める方も多いですよね。でも僕の場合はそういうのがなかなかなくて。

大久保:仕事が順調で、さらに忙しいとなると、確かに新しい道に進みづらいですね。

澤岻:ただ時間が流れていく感じでした。仕事は面白いし、後輩もできるし。年収も上がっていくから、会社を辞める理由がなくなっていくんです。一方で自分の中では事業をやってみたいという想いは強くなって「やりたいことはないけど、なんとかしないと」という葛藤が大きくなっていきました。

それから、アイデアが降りるとかやりたいことが見つかるみたいな受動的な考えではなくて、まず会社を辞めてからやりたいことを見つけようっていう能動的な考えにシフトしていきました。

会社を辞めると決心したのは、29歳の誕生日の翌日。ロジカルではないけど、30代をどう生きるかみたいなことを思ったらちょうど節目かなと思って、えいやって感じですね。実際はそこからいろいろあって、辞めるまで半年かかりましたけど。

大久保:会社を辞められてから起業するまでは、どう過ごされていたんですか?

澤岻:友人のつてでベンチャー企業の手伝いはしていましたが、時間ができたのでじっくり起業のことを考えられるようになりました。そうしたらすぐに4、5個の事業アイデアが出てきたんです。会社を辞めたことで、腹がくくれた感じですね。

スピーディーに資金調達が可能なファクタリングで中小企業や個人事業主を支えたい

大久保:いくつかのアイデアの中で、現在のファクタリング事業に取り組もうと思ったのはなぜでしょうか?

澤岻:ファクタリングは今の日本で大きな課題だと思いましたし、いろいろな人に話を聞いてみると、反応がまちまちと言うか、賛否がはっきり分かれていたんです。

ファクタリングは金融サービスの中でも、一般的な融資と比べてマイナーな資金調達方法です。あとイメージもあまり良くなくて。雑居ビルの一角でちょっと怖いお兄さんがいるところでやり取りすると思っている方もいましたし、「既存の金融機関が始めたらすぐ競争に負けちゃうんじゃないの」みたいな意見もありました。

一方で、「こんな資金調達の方法があるんだね」って前向きに考えてくれる人とか、課題があることに共感してくれる人もいたんです。

賛否両論あるということは、課題がクリアになれば社会的インパクトも大きいはずです。これから数十年という時間を投じて向き合えるものだと思って、起業しました。

大久保:ファクタリングのイメージを変えたいという想いが強かったわけですね。

澤岻:まずファクタリング自体を知っている人が少ない、ということも大きな課題でしたね。認知度は低いし、さらに知っていてもイメージがよくない。ダブルパンチの状態でした。

大久保:ファクタリングは債権を流動化させるというか、本来お金が入る予定を前倒しするというものですよね。

澤岻:おっしゃる通りです。今の売掛金や買掛金の構造にも、課題があると思うんですよ。例えばあるネジ工場さんが、4月26日に100万円分のネジをメーカーさんに納めたとします。でも100万円が入金されるのは、なぜか5月31日になるんですよね。BtoCの小売で現金のやり取りならこんな期間はないのに、BtoBだと遅くなる。これって単なる慣習だと思うんですよ。しかも日本だけではなく、世界規模の慣習。

サプライチェーンではこれが当たり前ですが、もっと流動的にできるはず。そのソリューションのひとつがファクタリングなんです。

大久保:大企業ほど支払いまでの期間が長くなることもあります。ファクタリングによって、大企業と中小企業が公平になってくるといいなと私も思います。

澤岻:現在は下請法などもあるので「支払い猶予は2か月以内まで」というような規制もあります。とはいえ入金まで2か月かかるというのは、中小企業や個人事業主にとって厳しいこともあります。

経営が順調な会社でも、売掛金の入る時期と買掛金を払う時期のバランスが少し崩れるだけで、キャッシュフローに窮することがありますから。こうなると、普通の融資では間に合わない可能性も出てきます。

でもファクタリングならスピーディーに資金調達ができます。このメリットを生かして、ファクタリングで中小企業や個人事業主を支援できるんじゃないかな、ということも起業の時に感じていました。

請求書のデジタル化を進めるためクラウド請求書プラットフォーム「INVOY(インボイ)」を新たに提供

大久保:御社のファクタリングサービス「OLTA (オルタ)クラウドファクタリング」は、デジタルをうまく活用されているのが特徴ですが、あらためてデジタルでやることのメリットを教えていただけますか?

澤岻:やはりいつでもどこでも利用できるところですね。OLTAではファクタリングの審査はオンラインで全部完結しています。具体的には、お客様の入金・出金の口座の動き、決算書、あとは売りたい請求書の情報をもとに判定します。定量的な部分でのスコアリングモデルを独自に作っていまして、そこから債権を回収できるかを判断しています。

アナログだとお客様は紙の申請書類を用意する手間もありますし、対面審査になると審査会社まで行かなければならない。こうなると、特に地方の会社は大変です。明日の資金に困っている状況で、書類を作って交通費と時間をかけて東京にわざわざ行くのはかなり厳しいと思います。

大久保: オンライン完結の審査によってデータが蓄積できると、10年後に大きな差が出そうです。

澤岻:おっしゃる通りです。データを増やすことで予測の精度を上げていけるのもアナログとの大きな違いです。

大久保: デジタル化によって、会計ソフトとの連携とかいろいろな広がりも出てきそうですね。

澤岻:実はファクタリングの他に、請求書のプラットフォームである「INVOY(インボイ)」というサービスも始めました。これは無料で請求書が発行できるというものです。

ファクタリング事業をする中で見えてきたことなんですが、中小企業のお客様の多くは請求書のフォーマットが自分たちで作ったもので、デジタル化も進んでいないんです。

我々の長期的なミッションは、スコアリングを通して中小企業の信用モデルを作っていきたいということ。そう考えると、請求書をデジタル化していけば、いずれ審査にも使えるという考えもあって「INVOY」を始めました。

「INVOY」は請求書発行だけではなく、受け取り機能も実装するなど、機能を拡充しています。発行から受け取りまで使っていただくことで、入金と出金の両方の流れをおさえるようなプラットフォームにしていきたいと思っています。

競合になりそうなところと協業関係を結ぶのが 、我々が生き残る戦略

大久保:創業当時を振り返って、大変だったけどこうしたら乗り越えられたというようなご経験があれば、教えていただけますか?

澤岻:一番大変だったのは提携先との交渉です。2017年に創業して、金融機関との提携が始まったのが2020年。創業時から交渉していたんですが、うまく進まなくて。最初の提携まで3年もかかりました。

少しずつ実績を積んで粘り強く交渉した結果、2020年に初めて群馬銀行さんと十六銀行さんの2行と提携することができました。その後は早かったですね。その後2年半で30件近くの提携が決まったんです。そのおかげで、取扱高が大きく伸びました。

大久保:最初の提携が事業のティッピングポイント(転換点)になり、その後の成長につながったわけですね。ただ金融機関は競合にもなりうる存在ではないでしょうか?

澤岻:そうですね。僕は創業時に事業戦略を考えるにあたって、10年後や20年後のファクタリングビジネスが普及した世界を想像してみました。そうしたら「コモディティ化(※)」が実は我々にとってハードルになるだろうと思ったんです。

※コモディティ化とは、市場参入時に、高付加価値を持っていた商品の市場価値が低下し、一般的な商品になること。

ファクタリングが普及するのは、ある意味いい世界とも言えます。ファクタリングが知られてない、 イメージが良くないという今の世界から大きく進歩しているわけですから。

大久保:コモディティ化すると、「競合とどう戦うか?」という戦略が重要になってきます。

澤岻:おっしゃる通りです。金融ビジネスって物作りではないので、基本的に与える価値は一緒なんです。そうなると後出しした方が楽なんですよね。ベンチャー企業に市場を耕してもらって、その後に巨大資本が参入した方が早い。

我々のようなベンチャーとしては、せっかく市場を開拓したのに後から巨人が攻めてきて、ゲームエンドになるのはつらい。そこで参考にしたのが、インテルの戦略です。

この話をする時、よくインテルを引き合いに出しているんですよ。パソコンが1980年代浸透した時代、インテルはパソコンを作ったり売ったりするのではなく、パソコンの中に組み込むCPUを作って、「インテル製CPUが入っているパソコンは優れている」という戦略をとっていました。「インテルインサイド」、日本だと「インテル入ってる」というCMも有名ですよね。

我々もこの戦略を踏襲すればいいのでは、と思いました。ファクタリングが普及すれば、ファクタリングを手掛けるプレイヤー、つまり金融機関がたくさん出てくるはずです。そこで我々はウェブサービスとか審査モデルとか、コアな部分を金融機関に提供する。外食でいうセントラルキッチンみたいな立ち位置ですね。

一方で提携している金融機関からは、お客様をご案内していただくという関係です。つまり競合になりそうなところと協業関係を結ぶことが、我々が生き残る戦略だと考えました。

大久保:インテルの戦略を参考にしたというお話は、すごく面白いですね。私も創業手帳を始める前にECプラットフォームの会社にいまして、当時大手が無料で参入してくるだろうと予想して対策していたんですよ。ユーザーさんとの関係を強化したり、機能で差別化したり。そのおかげで実際には大手参入の影響はほとんどありませんでした。

その時スタートアップも早く動くことで意外と強くなれると感じましたが、このあたりは澤岻さんはどうお考えですか?

澤岻:確かに先に参入することで学べることは多いので、優位になれると思います。やらないことを決められますし。

そこも重要ですが、僕としてはもう1つ、長く戦い続けることも大事だと思っています。新規参入って、大手もベンチャーも一気に参入する、ウィンドウが開くようなタイミングがあるじゃないですか。今だと「Generative AI(※)」がそうですよね。

※Generative AI とは、既存データをもとに全く新たなオリジナルのアウトプット(動画や音楽、文章など)を生み出す人工知能のこと。「ChatGPT」もオリジナルの文章を生み出せるGenerative AIの一種。

その後市場は落ち着くけれど、会社が生き残っていれば利益を取りに行くことができます。実は市場が閉じたんじゃなくて、新規参入のバブルが終わっただけということもありますから。ファクタリングで言うと2018年頃に新規参入が増えましたが、今はそれほど多くありません。フィンテックのトレンドは今違うところにあるので。

ですから、今我々がやるべきなのは早く参入した分の学びを活かすことと、長く戦い続けることで利益を着実に積み上げていくこと、この2つがあると思っています。諦めず戦い続ければ、突然ティッピングポイントを超えるベンチャーもあると思うんですよ。

起業で大切なのは「自分の強みに集中すること」。事業の根底にもその想いがある

大久保:社長としてお忙しい日々かと思いますが、じっくり考える時間がなかなか取れないこともあるのではないでしょうか?

澤岻:そこは仲間との役割分担ができているかなと思います。私は今お話ししたようなプロダクトの構想や経営戦略など、抽象的なことを考える担当なんですよ。

特に副社長の武田との役割分担は、すごくはっきりしています。武田には渉外やうちの資金調達など、対外的なことを任せています。ファクタリングの業界団体も武田の担当です。広報やメディア取材などは社長として僕が出る時もありますが、交渉まわりを武田にお願いできるのは大きいですね。おかげで僕は考える時間を作れていると思います。

大久保:それぞれの得意分野を生かしているわけですね。最後に創業手帳を読まれる起業家に向けて、応援のメッセージをお願いできますか?

澤岻:偉そうなことは言えませんが、起業や経営には「自分の強みに集中する」ということがすごく大事だと感じています。パートナーとの役割分担もそうです。僕自身は交渉事があまり得意ではないとわかっていたので、武田のようなパートナーと一緒に創業することを選びました。

これから起業する方の中には、仲間と一緒にやることを想定していない方もいるかもしれません。そういう場合は、自分が苦手なこととかやりたくないことを棚卸しして、外部に任せるとかどう処理するか考えておいた方がいいと思います。

ひとりの経営者ができることって、どうしても限界があります。OLTAのファクタリング事業も、根底にあるのはその発想なんです。経営者が資金繰りで四六時中悩むのって、健全じゃないですよね。ネジ工場の社長さんなら、本来はネジを作ることに集中すべきです。

ファイナンスの悩みがあっても、時間をかけずすぐ解決できるようにしたい、という想いがあります。ですからファクタリング事業でも、申し込んでから翌日までに結果がわかるというように、スピード感はすごく意識しています。ファイナンスが得意じゃない経営者でも、本業に集中して強みを生かせる環境を作りたいんです。

創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。

(取材協力:

OLTA株式会社 代表取締役社長兼CEO 澤岻 優紀)

(編集: 創業手帳編集部)