MODE 上田 学|シリコンバレー発の日本人起業家が目指す「生成AI×IoT」で実現できる未来

生成AIとIoTをかけあわせることで、あらゆる作業現場の働き方を変える「BizStack」で人手不足を解決

Yahoo!、Google、旧Twitter(いずれもアメリカ本社)でエンジニア、エンジニアリングマネジメントとして活躍したMODEの上田学さん。Google社がまだ約1,000名規模の時に日本人2人目のエンジニアとしてジョインし、Googleマップの開発にも携わりました。

このような経歴を持つ上田さんがシリコンバレーで起業し、現在取り組んでいるのが「生成AI×IoT」によるソリューションの提供です。

そこで今回は、上田さんがシリコンバレーで起業するまでの経緯やMODEとして取り組んでいる生成AI×IoT事業の展望について、創業手帳の大久保が聞きました。

MODE, Inc. CEO / Co-Founder

早稲田大学大学院卒。2003年、2人目の日本人エンジニアとしてGoogleに入社、主にGoogleマップの開発に携わる。その後Twitterに移り、唯一のEng directorとして公式アカウント認証機能や非常時の支援機能などのチーム立ち上げ、開発チームのマネジメントを経験。2014年、Yahoo!出身の共同創業者のイーサン・カンとシリコンバレーを拠点にMODE, Inc. を設立。

創業手帳 株式会社 ファウンダー

大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

アメリカでYahoo!、Google、Twitterを経て、シリコンバレーでMODEを起業

大久保:起業に至るまでの経緯を教えていただけますか?

上田:子供の頃から「いつかは社長になりたい」と思っていたわけではありません。

最初にインターネットのブームが来た頃、私は外資系コンサルティング企業でエンジニアをしていました。当時会社を辞めて起業する人が増えてきたことがきっかけで、私も起業に興味を持ち始めました。

起業に興味を持ち始める前から、エンジニアとして「いつかはシリコンバレーに行きたい」という思いもずっと持っていました。

大久保:アメリカに行くことになったきっかけは何ですか?

上田:ある時に、日本市場に進出するシリコンバレーの企業からお声がかかり、1人目のエンジニアとして働くことになったのが最初のきっかけです。

その会社がYahoo!に買収され、日本人スタッフはYahoo! JAPANに転籍することになったのですが、私はYahoo!のアメリカ本社に移籍でき、シリコンバレーで働くことになりました。

その後、2年ほど経った時に、当時はまだ社員数が1,000名ほどだったGoogleの求人を見つけて、2人目の日本人エンジニアとして入社しました。そこで開発に携わったのがGoogleマップです。

その後、8年ほどGoogleで働いていたのですが、他の企業でも腕試しをしてみたいと思い、当時はまだベンチャー企業だったTwitterに転職しました。

しかし、実際にはエンジニアとして行う業務は同じで、物足りなさを感じるようになりました。

さらに、会社を辞めた同僚の半数程は起業していると言えるくらい、アメリカで私の周りには独立している人が多かったため、自分にもできそうだと思うようになり、軽い気持ちで起業してしまいました。

大久保:今までの仕事が物足りなくなって起業されたとのことですが、成功体験をしっかり経験しているので、失敗の確率を下げる準備が整っていたように感じました。

上田:そうかもしれませんね。アメリカでは起業のハードルがすごく低いと感じています。本当にみんながやっている勢いで起業している人が多いため、できる気がしてしまうんです。

周りに起業している人がたくさんいるので、知りたいことや困ったことがあればすぐに聞いて教えてもらえ、恵まれた環境だということがわかります。

大久保:日本だと、起業を止める人もいるくらいですからね。

IoTプラットフォームで社会課題の解決に挑戦

大久保:初期はどのようなサービスをやられていたのですか?

上田:元々は旅行の予約サイトを作っていましたが、技術的に面白いものを作りたい気持ちもありました。そこからIoTに興味を持ちはじめました。

大久保:かなり早い段階からIoTビジネスに参入されたと思いますが、順調に事業を伸ばせましたか?

上田:IoTの中でもスマート家電のジャンルに注目していたのですが、思った以上に進みませんでした。

スマート猫餌やり機やスマートドアなどのソフトウェアを開発しましたが、あまりユーザーの購買につながらず、1年やっても我々には雀の涙くらいしかお金が落ちてきませんでした。

そこで、コンシューマー向けの事業ではなく、企業向けのIoT分野にピボットしたんです。製造工場、自動車産業向けの事業に方針を変えて、IoTソリューション「BizStack」を開発しました。

コロナ禍の影響を受け、一度はアメリカでの事業を断念

大久保:BtoBにピボットした後もかなり苦労されたのですね。

上田:はい。そのような状況の中、ある展示会に出展していた際に、建設会社の方とつながりができたことで、建設業界・土木建設現場で我々のサービスが使えることがわかりました。

建設現場などの大きくて広い場所で、センサーを使ってリアルタイムで監視をするというサービスが、事業の大きな割合を占めるようになってきました。

しかし、実証実験が進んでいる中でコロナ禍に突入してしまい、4割程お客様が減ってしまいました。会社もあと数ヶ月で回せなくなる、というところまで来てしまい、苦渋の決断で日本にマーケットを絞って、事業を縮小することとしました。

そして直近、投資いただくこととなり、再度アメリカへ事業展開しました。

大久保:今はアメリカと日本にオフィスがあるのですか?

上田:はい、アメリカと日本にオフィスを置いています。しかし、弊社では円滑なコミュニケーションのためにリモートファーストの働き方を推奨しています。

大久保:コロナ後は順調に進めてきたのでしょうか?

上田:会社のお金のほとんどを入れていたメインバンクが潰れてしまった事件があり、預金が下ろせなくなった時にはヒヤヒヤしました。

その後、生成AIが出てきて、インターネット業界にとっては大きな衝撃でした。

それに伴って我々も、現場で人間とAIが協力してチームで動けるサービス「BizStack Assistant」の開発に乗り出しました。

特に建設現場は現場の方が実際に足を運んで点検をしたり、安全確認をするなどの作業が多い上に、働き手が足りていないという問題にもぶつかっています。そこにAIを活用したIoTシステムを導入して、人が少なくても回る現場を実現しています。

BizStack Assistantにより現場作業員と生成AIが会話をしながら工事を進められる

大久保:改めて「BizStack」と「BizStack Assistant」のサービス内容について教えてください。

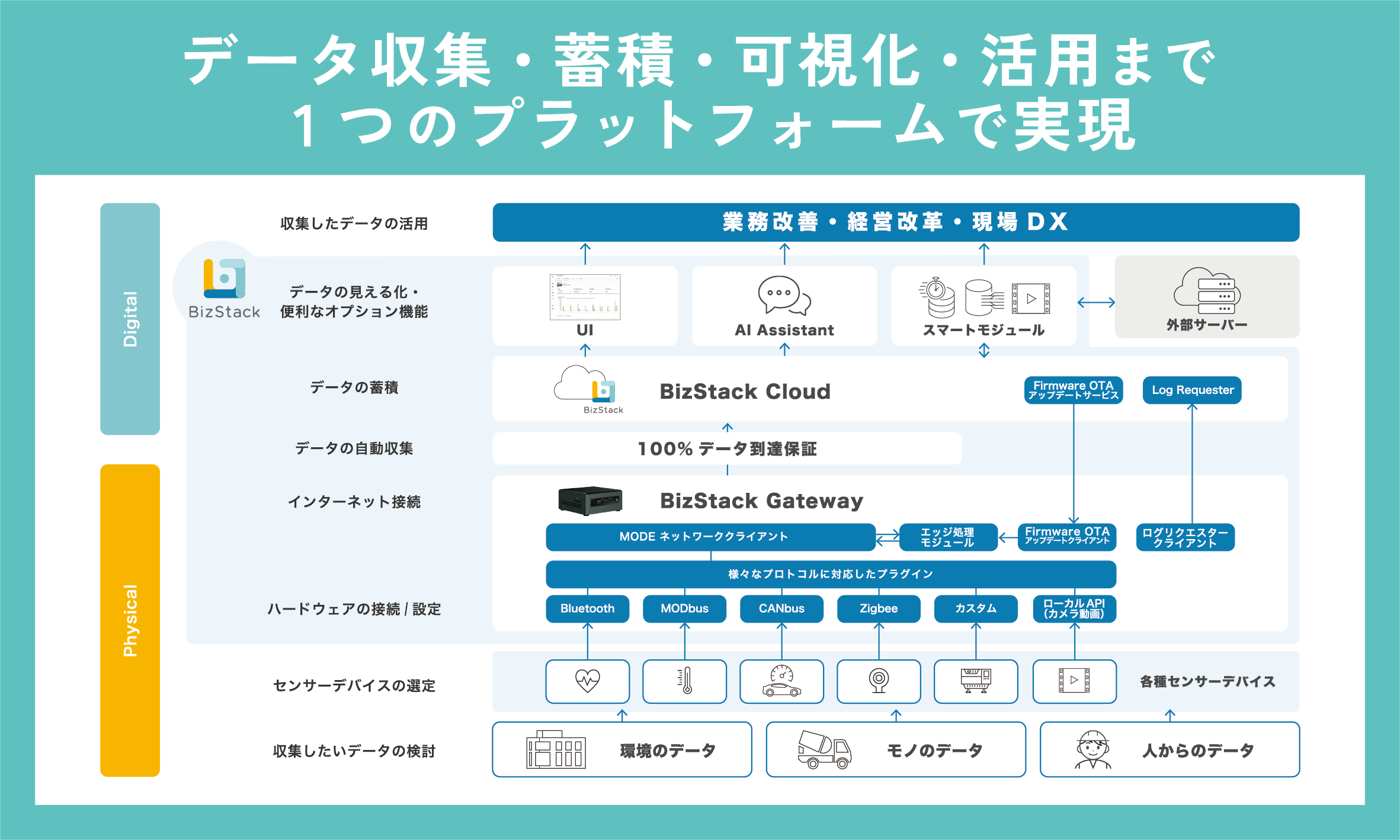

上田:「BizStack」は、IoTプラットフォーム上に業務アプリケーションを統合したクラウドベースのサービスであり、企業がデータを活用するために必要な機能をパッケージ化していることが特徴です。

現場の環境、機器、車両、作業員などから収集した多様なデータをセンサーを通じてクラウドに集め、時系列データとして保存します。

これらのデータを地域や工場ごとに階層化し、集計して視覚的に表示できる上に、データを変換できる機能が備わっているため、さまざまな用途に応じてデータを加工できます。

大久保:建設工事現場ではどのように使われるのでしょうか?

上田:これまでのBizStackは、ダッシュボードを確認するのにパソコンが必要でした。そこで、生成AIを活用し、チャットアプリ上でデータを確認できる「BizStack Assistant」を開発しました。生成AIの精度はすでにかなり高くなっており、日本語への理解度も十分実用的です。生成AIに話しかければ、使い方を教えてくれるという使い方も可能です。

これにより現場作業員の方々は、手元にパソコンがない現場や普段スマホしか使わない方でも、人間に話しかけるように生成AIと会話しながら現場のリアルタイムデータを確認できます。

大久保:実際の工事現場でも実用化可能なのでしょうか?

上田:ChatGPTの初期ごろは「2+2=4」という簡単な問題すら間違えていましたが、生成AIには計算はさせず、「計算するときはこの電卓を使いなさい」と電卓を渡してあげることで間違いをなくせるようになります。

これと同じように、我々の技術では、建設現場にあるセンサーや機器からのデータをもとに返答するようにプログラムをしているため、例えば「〇〇の温度は?」「〇〇は稼働している?」などの質問をしても、生成AIは当てずっぽうで答えず、必要な情報を正しく出力できます。

大久保:現場系の業種ではDXの推進が難しいイメージですが、AIと対話できるシステムなので、IT技術が苦手な方々にも上手くハマりそうですね。

上田:今まで見向きもしなかった方に興味を持っていただいたり、思った以上に使えるとご好評をいただいています。

機械の点検業務を自動化。生成AIと会話しながらトラブルシューティングも可能

大久保:具体的にはどのような使われ方が多いですか?

上田:実例をご紹介すると、AI技術を搭載したIoTシステムを使い、点検業務を自動で行います。24時間365日動いていないといけない機械があった時に、今までは人間が1日に何度も見に行って点検をしていました。

しかし、ここをAIセンサーでの監視に切り替えられれば、機械が止まった時に、スマホに通知が来るように設定可能です。

弊社はそこで終わりではなく、AIを導入することで、トラブルシューティングも効率化できます。「〇〇はどうなってる?」と聞けば状況を教えてくれますし、「〇〇の状況を見せて」と聞けばカメラに切り替えて、リアルタイムの映像を確認できます。

毎回現地に行くのではなく、状況が悪い時だけ現地に行けばよいので、人手を最小限に抑えた運用が可能になります。

さらにトラブルシューティングのマニュアルデータをAIに渡しておけば、状況に応じた資料作成やトラブルごとの連絡先の共有も、AIと会話するだけで進めることが可能です。

点検作業はもちろん熟練した作業者しかできないものもありますが、AIに任せられる部分や危険を減らせる業務が多々あると考えます。

ある現場では、点検作業のために数時間で15kmも歩いたという話を聞いたこともありますが、それをIoTとAIの技術を使えば、遠く離れた現場の情報を瞬時に取得できます。

さらに現場で働く作業員としては、難しい操作や慣れないソフトの使い方を覚える必要がなく、今まで通り会話しながら点検できるため、やり方を変えずに少ない人数での実施が可能です。

ディストピアは人間がAIと正しく向き合うことで回避できる

大久保:唯一心配なのは、生成AIが間違った情報を出力してくることですが、その点の精度はいかがでしょうか?

上田:電卓や業務マニュアルなど、生成AIが正しく判断するための材料を事前に渡した上で正しく命令していれば、出力した内容の情報源も合わせて提示してくれるようにでき、ほとんど間違えないです。実際にパナソニック様の導入事例では98%の正答率であり、ほとんどの人間の正答率を上回ると言えます。

クリティカルな部分でいうと、人間が最終的に判断するのに必要な情報を提示するようにしています。

大久保:自動化するところは増やしつつ、人間がやるところはしっかり残すんですね。

上田:アメリカのAI技術者とも話しますが、10年くらいのスパンでは、ロボットだけで作業が完結する世界は来ないと考えられています。

理由としては、お金がかかりすぎるからです。

ロボットを入れて機械化している工場の効率は良いのですが、初期投資だけでも莫大な金額がかかってしまいます。今は機械化するよりも人件費の方が安いため、機械化しないと判断するところが多いです。

大久保:優れた技術である反面、費用的な問題が大きいのですね。

上田:生成AIの技術は、世の中を変えてしまうパワーを持っていると思っています。逆に、仕事がなくなってしまう、AIに支配される、といったディストピア(※1)も起こりかねません。

一番やってはいけないことは、AIは怖いからと見て見ぬ振りをすることです。そうしてしまうと、ディストピアを起こしたい人の思惑に引っかかってしまいます。

生成AI技術はちゃんと使い方を理解しておけば、いい方向に使えます。そのため、みなさまには積極的に関わっていただきたいです。

大久保:結局は人間の力が必要ですからね。

上田:弊社のそもそものポリシーとして、働く人をサポートするものを開発していくことにしているため、AIに人が使われるようなことにはならないようにしていきたいです。

※1:ディストピア(dystopia)・・・ユートピア(理想郷)の反対の概念であり、未来や架空の社会が極端に悪化した状態を指す言葉

失敗しても失うものはない!アメリカ流の起業精神を日本にも

大久保:アメリカと日本の両方で起業されている上田さんとして、日本はどのような起業環境になった方が良いと思いますか?

上田:アメリカでは、起業した人は個人的に責任を取ることはありません。起業した会社を潰したとしても、一生を棒に振ることもありません。

アメリカの起業家界隈にて特に印象的だったこととして、アメリカで事業を起こしたものの上手くいかず、申し訳なく思い「投資家に何と説明しよう・・・」と悩んでいた友人がいました。

意を決して説明すると、「次何をする?投資するよ」と言っていただけたとのことです。このように、失敗できる環境が日本にもあるといいなと思いました。

大久保:失敗して損するイメージが日本、やったもん勝ちというのがアメリカですよね。

上田:失敗しても、失うものがないからやる、という考えがありますからね。日本においても、失敗してもいいと思います。重要なことは失敗を糧にしてポジティブにやり直すことです。創業手帳を手にとって読んでいる起業家の方にも、大いに失敗してどんどんチャレンジしていただきたいと考えております。

創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。

(取材協力:

MODE, Inc. CEO / Co-Founder 上田 学)

(編集: 創業手帳編集部)