【最新・社労士監修】令和8年度 業務改善助成金とは?支給金額や対象経費、変更点などをご紹介

最大支給額600万円!業務改善助成金は生産性や効率の強化に使える助成金

業務改善助成金は、生産性を上げるための設備投資と賃金の引き上げを行うことで、最大600万円の支給を受けられる制度です。助成率が高いため、自己負担を抑えて業務効率化に取り組むことができます。

令和8年も引き続き実施が予定されています。

この記事では、業務改善助成金の概要をわかりやすく解説します。対象となる事業所・経費から、助成金額の計算方法、申請期限まで、幅広く取り上げるので参考にしてください。

法政大学卒。起業家として複数企業を立ち上げ、現在も複数の法人を経営。

自身の約30年に渡る経営経験を基盤に、組織づくりや現場の業務改善、人材マネジメントなど経営全般の支援を提供。

社会保険労務士法人ブレインズでは助成金専門チームを設置し、法令遵守に基づく助成金申請から運用定着まで一貫してサポートできる体制を構築。

別冊版「補助金ガイド」においては、今狙うべき補助金・助成金を厳選しました。審査のポイントや活用方法など、業務改善助成金の申請にも役立つノウハウばかりです。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

【2026年度予算案】業務改善助成金の変更点まとめ

2026年度(令和8年度)、政府は賃上げをより強力に後押しするため、「業務改善助成金」の内容を拡充・再編する方針です。主な変更が予定されているポイントは以下の4点です。

1. 賃上げコースの再編(引き上げ額のアップ)

これまでよりも高い賃上げを促すため、コースが「50円」からに底上げされ、4コースから3コースに再編されます。

新設:50円・70円・90円 の3コース

廃止:従来の30円・45円・60円コース

2. 対象となる事業場の拡大

これまでは「地域別最低賃金との差額が50円以内」などの制限がありましたが、2026年度はより広い事業場が利用できるようになります。

新要件:事業場内の最低賃金が、2026年度の地域別最低賃金を下回っている事業場であれば対象となります。

3. 募集時期の「重点化」

募集期間が例年より限定されます。最低賃金が改定されるタイミングに合わせた集中支援となります。

受付開始:2026年9月1日〜

受付締切:「地域別最低賃金の発効日の前日」または「11月末日」のいずれか早い日まで

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、雇入れ後6か月を経過した労働者の中で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、そのうえで生産性向上や業務効率化につながる設備・システム等を導入した事業場に対し、導入費用の一部が助成される制度です。

助成率が比較的高いことから自己負担を抑えて改善投資を行うことができ、さらに過去に本助成金を利用した事業場でも要件を満たせば再度申請が可能で、作業時間の短縮や現場負担の軽減に加え、賃金水準の引上げによる採用力・定着率の向上にもつながる点が特徴です。

対象となる事業者

業務改善助成金の対象となるのは、下記の3点を満たす事業所です。なお、申請は事業所(工場や事務所等)ごとに行います。

- 中小企業・小規模事業者であること

- 事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金を下回る事業場であること

- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

出典:厚生労働省「業務改善助成金」

小規模事業者には個人事業主も含まれるため、従業員を雇っていれば申請可能です。

主な要件

業務改善助成金は、業務の生産性向上や効率化につながる設備・システム等への投資を行うことに加え、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることが要件となります。そのため、対象となる労働者がいない場合や、すべての労働者の雇用期間が6か月未満の場合は申請することができません。

また、個人事業主でも利用は可能ですが、事業主本人のみが働いている場合は対象外となりますので注意が必要です。

申請期限と事業完了期限

令和7年度における業務改善助成金の申請期限および事業完了期限は以下の通りです。

令和7年度の業務改善助成金は、第1期が4月14日~6月13日、第2期が6月14日から事業場に適用される地域別最低賃金改定日前日まで申請可能で、いずれも事業完了期限は令和8年1月31日となっており、第3期以降の募集については現時点では未定です。

| 第1期 | 第2期 | |

|---|---|---|

| 申請期間 | 令和7年4月14日~ 令和7年6月13日 |

令和7年6月14日~ 申請事業場に適用され る地域別最低賃金改定 日の前日 |

| 賃金引き上げ期間 | 令和7年5月1日~ 令和7年6月30日 |

令和7年7月1日~ 申請事業場に適用され る地域別最低賃金改定 日の前日 |

| 事業完了期限 | 令和8年1月31日 | 令和8年1月31日 |

令和7年度 業務改善助成金の対象となる経費

令和7年度の業務改善助成金では、「生産性向上につながる設備・機器の導入」や「業務の効率化に資するシステム等の整備」に要する経費が助成対象となります。

例として、POSレジや勤怠管理システムの導入による業務処理の効率化、リフト付き車両等の導入による作業負担の軽減と時間短縮 などが挙げられます。

なお、一般事業者と物価高騰等の影響を受けた特例事業者では、助成対象となる経費の範囲が異なります。

一般事業者の場合

制度の定める特定の要件に合致しない場合は「一般事業者」となります。一般事業者における助成対象の経費は以下が例です。

業務改善助成金の助成対象となる経費は、次のいずれにも該当するものとします。

・生産性向上に資する機械装置等の取得又は改良に係る経費 (機械装置、器具備品、作業補助装置等)

・業務効率化に資する情報システム等の導入に係る経費

(専用システム、業務用アプリケーション、管理プラットフォーム等)

・業務改善効果を高めるために必要と認められる研修の受講に係る経費 (業務手順の標準化、品質管理等に関連するもの)

・上記に付随して必要となる委託費等(設定作業、導入支援、移行作業等を含む)

・パソコン、タブレット、スマートフォン等の汎用端末

・用途が生産性向上と直接関係しない車両・設備

・人員削減または労働条件の引下げを目的とするコンサルティング経費

・原材料費・消耗品費等、生産性向上の効果が継続しないもの

・謝金、旅費、会議費、印刷製本費等、過年度区分の一般経費

出典:厚生労働省「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領」

ある飲食業者が店内飲食の減少を受け、業務の効率化と作業時間短縮を目的として、受注管理システムと調理効率を高めるためのフライヤーを導入し、あわせて従業員の時給を引き上げた場合、受注システムおよびフライヤーの導入費用、ならびに業務手順改善に関するコンサルティング費用が助成対象となります。

このような業務改善助成金の活用事例は、厚生労働省が公開している「生産性向上のヒント集」でいくつか確認できます。興味のある方はぜひこちらからチェックしてみてください。

特例事業者の場合

業務改善助成金における「特例事業者」は、物価高騰等の影響を受けたうえでなお事業場内最低賃金が1,000円未満である事業場、すなわち「事業場内最低賃金が1,000円未満であること」と「申請前3か月間のうち任意の1か月で利益率が3%以上低下していること」の両方に該当する事業場を指します。

| 【要件】特例事業者の条件 | 特例内容 |

|---|---|

| 【賃金要件】

事業場内最低賃金が 1,000円未満であること |

・なし |

| 【物価高騰等要件】

申請前3か月間のうち任意の1か月において、利益率が 3%ポイント以上低下していること |

・助成上限の拡大

・対象経費の拡大 |

「特例事業者」(事業場内最低賃金が1,000円未満であり、かつ物価高騰等の影響により利益率が低下している事業場)については、一般事業者で助成対象となる設備・システム等に加えて、定員7人以上または本体価格200万円以下の乗用自動車・貨物自動車や、パソコン・タブレット・スマートフォン等の端末および周辺機器も助成対象となります。

ただし、これらの経費は、生産性向上または業務効率化に直接資することが必要であり、販路拡大や営業目的のみでの車両・機器導入は対象外となる場合があります。特例事業者に該当する場合は、助成対象経費の範囲が広がり、改善計画の選択肢が拡大します。

特例を受ける場合でも、生産性の向上、労働能率の強化を目的とすることが前提です。

令和7年度 業務改善助成金の助成上限額・助成率

業務改善助成金の助成上限額は、賃金引上げの幅(コース)と引き上げ対象となる労働者数に応じて設定されます。一般事業者では上限額は最大450万円ですが、事業場内最低賃金が1,000円未満であり、かつ物価高騰等の影響により利益率が低下している「特例事業者」に該当する場合は、上限額が最大600万円となります。

| 助成上限額

※10人以上の上限額区分は、特例事業者のみ対象 |

|||

|---|---|---|---|

| コース区分

(引き上げ金額) |

引き上げる労働者数 | 右記以外の事業者 | 事業場規模30人未満の事業者 |

| 30円コース

(30円以上) |

1人 | 30万円 | 60万円 |

| 2〜3人 | 50万円 | 90万円 | |

| 4〜6人 | 70万円 | 100万円 | |

| 7人以上 | 100万円 | 120万円 | |

| 10人以上※ | 120万円 | 130万円 | |

| 45円コース

(45円以上) |

1人 | 45万円 | 80万円 |

| 2~3人 | 70万円 | 110万円 | |

| 4~6人 | 100万円 | 140万円 | |

| 7人以上 | 150万円 | 160万円 | |

| 10人以上※ | 180万円 | 180万円 | |

| 60円コース

(60円以上) |

1人 | 60万円 | 110万円 |

| 2~3人 | 90万円 | 160万円 | |

| 4~6人 | 150万円 | 190万円 | |

| 7人以上 | 230万円 | 230万円 | |

| 10人以上※ | 300万円 | 300万円 | |

| 90円コース

(90円以上) |

1人 | 90万円 | 170万円 |

| 2~3人 | 150万円 | 240万円 | |

| 4~6人 | 270万円 | 290万円 | |

| 7人以上 | 450万円 | 450万円 | |

| 10人以上※ | 600万円 | 600万円 | |

設備・システム等の導入費に対する助成率は、事業場内最低賃金により異なります。事業場内最低賃金が1,000円未満の場合は助成率は4/5、1,000円以上の場合は3/4となります。

・助成率は「助成対象経費」に適用されます。上限額とは別の基準です(両方で支給額が決まる)

・事業場内最低賃金の水準が判定基準。法人全体の平均賃金ではありません

・特例事業者の場合は、この助成率に加えて 助成上限額・対象経費が拡大される可能性があります。ただし「物価高騰等要件 + 賃金要件」の 両方を満たした場合に限る

各出典:厚生労働省「業務改善助成金」

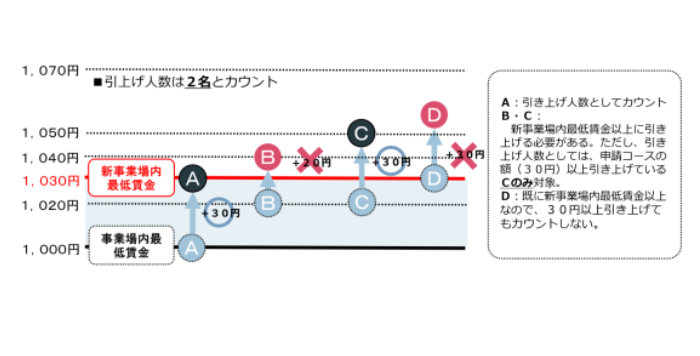

引き上げる労働者数のカウント方法

助成額を決める「引き上げる労働者数」として数えられるのは、次の①と②の両方を満たす労働者です。なお、①は a または b のいずれか に該当する必要があります。

a:賃上げ前に事業場内最低賃金であった労働者

b:賃上げにより設定される「新事業場内最低賃金」により、賃上げ前の賃金が a の水準に追い抜かれる労働者

② 申請コースの基準額以上の賃上げを行っていること

(例:30円コースであれば、30円以上の引上げ)

新事業場内最低賃金とは、賃上げ後に事業場内で最も低くなる時給のことです。すべての労働者がこの金額以上となることが前提ですが、引き上げた労働者が全員「人数」として数えられるわけではありません。

以下の具体例をもとに、最低賃金1,000円の企業が30円コースを申請する場合、労働者4名が引き上げる労働者数にカウントされるかを考えます。この場合、引き上げる労働者数としてカウントできるのは、「新事業場内最低賃金よりも低い賃金だった労働者」かつ「30円以上の賃上げを受ける労働者」 に該当するAとCの計2名です。

出典:厚生労働省「業務改善助成金について」

| 労働者 | 算入可否 | 理由 |

|---|---|---|

| A | 〇 | 事業場内最低賃金の労働者であり、30円の賃上げを行なっているため |

| B | ✕ | 賃上げ額が30円に満たないため |

| C | 〇 | 賃上げ前の賃金がAに追い抜かれており、30円の引き上げを行なっているため |

| D | ✕ | 賃上げ前に新事業場内最低賃金に達しているため |

この辺りのルールはやや複雑です。引き上げ前後の賃金と引き上げ額の条件をすべて満たしているか、しっかり確認しましょう。

助成金額の計算方法

業務改善助成金の支給額は、次の①と②のうち金額が低い方となります。

①設備投資等にかかった対象経費 × 助成率

②賃金引上げのコースと引き上げ人数に応じて決まる助成上限額

事業場内最低賃金:980円(助成率4/5)

申請コース:90円

賃上げ人数:8人

設備投資等の費用:600万円

この場合の助成上限額は450万円です。

600万円に助成率4/5を乗じると480万円になります。

450万円 < 480万円なので、この事業所が受けられる助成額は450万円です。

令和7年度 業務改善助成金 申請から支給までの流れ

業務改善助成金の交付申請は、事業所のある都道府県労働局に対して行います。交付申請から支払いまでの手続きフローは下記の通りです。

- 交付申請(都道府県労働局へ申請書類を提出)

- 事業の実施

- 実績報告(導入証憑・賃金引上げ確認書類の提出)

- 助成金受領

- 状況報告

1. 交付申請

業務改善助成金は、必要な書類を労働局に提出することで申請します。以下の書類を準備しましょう。

| 書類名 | 内容・目的 | 備考 |

|---|---|---|

| 交付申請書(様式第1号) | 申請コース、事業場情報、助成額試算を記載 | 労働局へ提出 |

| 賃金引上げ計画書(様式第1号 別紙) | 事業場内最低賃金をいくら引き上げるかを明記 | 必須(※事前提出省略が可能な特例ケースを除く) |

| 事業実施計画書(様式第1号 別添) | 導入設備・システム等の内容と、生産性向上との関連を記載 | 「何を」「なぜ」「どう効率化するか」を具体的に |

| 見積書(導入設備・システム等) | 導入費用と仕様の根拠資料 | 必須 |

| 相見積書 | 導入費用が適正な水準であることを示す資料 | 主見積より高い金額でも可。取得できない場合は「相見積が取れない理由書」を添付。 |

| カタログ・仕様書・提案書 | 導入する機器・システムの性能が確認できる資料 | Web印刷可 |

| 賃金台帳(直近3か月分) | 現在の事業場内最低賃金の確認 | 時給換算が可能な形で |

| 出勤簿(直近3か月分) | 実態として勤務していることの確認 | 所定労働時間の確認にも使用 |

| 労働条件通知書 / 雇用契約書 | 入社日・労働条件の確認(雇用期間6か月以上要件) | 賃金台帳6か月分提出は不要 |

交付申請書と事業実施計画書は、業務改善助成金の公式ページからダウンロードできます(いずれも「様式第1号」)。

2. 事業の実施

交付決定通知が届いた後に、申請した内容に基づいて事業を開始します。業務改善助成金では、事業場内最低賃金の引き上げと、生産性向上につながる設備・システム等の導入の両方を、事業完了期限までに実施する必要があります。

特に設備導入については、納品や導入が完了しているだけでなく、代金の支払いまで事業完了期限内に済んでいることが助成対象となる条件です。納期に時間を要する機器や設置工事を伴う設備の場合、期限に間に合わないと助成の対象外となるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

3. 事業実績の報告

事業計画に沿って、生産性向上の取組および賃金引上げを実施した後は、実績に基づき「事業実績報告書」と「支給申請書」を提出します。これらの様式は厚生労働省の業務改善助成金ページからダウンロードできます。

提出期限は、事業完了日から1か月以内または翌年度4月10日のいずれか早い日となりますので、期限を過ぎないよう注意が必要です。

4. 助成金受領

実績報告が受理されると、提出内容が審査されます。内容に問題がなければ、助成金の交付額が記載された「支給決定通知書」が通知され、その後、指定の口座へ助成金が振り込まれます。

審査期間は原則として受理後20日以内とされていますが、実際には申請件数の増加により処理が混み合っているため、支給決定および入金までに時間を要する場合があります。

5. 状況報告

業務改善助成金は、助成金の支給後も、賃金引上げが継続しているか、導入した設備が実際に活用されているかなどを確認するために、労働局から「状況報告」を求められる場合があります。

ただし、状況報告はすべての事業所に対して一律に行われるものではなく、労働局が必要と判断した事業所に対して個別に依頼が行われる仕組みです。

そのため、実務上は「状況報告の提出依頼が来ないまま終了するケース」も多く見られます。

状況報告が求められた場合には、指定された様式に加えて、賃金台帳や設備の稼働状況が確認できる資料を添付し、期日までに提出します。依頼が無い場合には、追加の提出は不要です。

業務改善助成金の注意点

業務改善助成金の審査は年々厳格化しており、申請にあたっては 労働条件の法令遵守が前提 となります。

たとえば、正社員として本業で所定の8時間労働を行ったうえで、同日に飲食店等でアルバイトとして働いていた場合、そのアルバイト先での労働時間は「時間外労働」とみなされ、割増賃金(時間外割増)の支払いが必要となります。

もし割増賃金が支払われていなかった場合は、遡及して適正な賃金を支払わなければ、助成金の申請は認められません。

また、以下の人事労務書類についても、内容が法令に適合している必要があります。

・雇用契約書(労働条件通知書)

・就業規則・賃金規程

・賃金台帳

・出勤簿(タイムカード等)

さらに、賃金引上げを行った労働者については、地域別最低賃金改定日までに実際の出勤実績があることが求められます(長期欠勤・休職状態は対象になりません)。

つまり、業務改善助成金は「賃金を上げれば受け取れる助成金」ではなく、労務管理が適切に行われていることを前提とした制度です。

そのため、スケジュール管理と法令遵守が申請成功の最大のポイントとなります。

業務改善助成金の事業実施計画書の書き方について:社労士 澤田 裕一’sポイント

まとめ・業務改善助成金で会社を強くしましょう

業務改善助成金は、賃金の引き上げと、生産性向上につながる設備・システム等の導入を同時に進める中小企業・小規模事業者を支援する制度です。助成率が高く、自己負担を抑えながら業務改善に取り組むことができるため、「必要だが先送りしていた投資」を実行に移す大きなきっかけとなります。

賃上げは必須要件ですが、作業時間の短縮や業務負担の軽減によって生産性を高めることで、結果として人件費と収益のバランス改善が期待できます。過去に利用した事業場でも、再申請が可能です。

「人手が足りない」「時間に余裕がない」「現場の負担が重い」。これらの課題を、単に頑張りで解決するのではなく、設備・仕組みで解決するための制度です。業務のムダを減らし、働く環境を整え、会社を強くする。この助成金を活用して、経営改革の一歩としてご活用ください。

ご自身にあった補助金・助成金情報を月2回メールにてお届け!詳しくは上のバナーをクリックしてください。

創業手帳では、雇用の安定化、人手不足解消を検討されている方へ「雇用で差がつく助成金10選」を無料で提供しています。社労士が相談実績や活用例を下に厳選した、おすすめの助成金を掲載しています。初心者の方にもわかりやすく、解説していますので、ぜひこの機会にご活用ください。

創業手帳別冊版「補助金ガイド」は、数多くの起業家にコンサルティングを行ってきた創業アドバイザーが収集・蓄積した情報をもとに補助金・助成金のノウハウを1冊にまとめたものになっています。無料でお届けしますのでご活用ください。また創業手帳では、気づいた頃には期限切れになっている補助金・助成金情報について、ご自身にマッチした情報を隔週メールでお届けする「補助金AI」をリリースしました。登録無料ですので、あわせてご活用ください。

(監修:

社会保険労務士法人ブレインズ 代表社員・社会保険労務士 澤田 裕一(さわだ ゆういち))

(編集: 創業手帳編集部)

業務改善助成金の事業実施計画書では、設備やシステムの導入によって、業務がどのように改善されるかを「定性」と「定量」の両面で示すことが重要です。とくに厚生労働省の助成金である以上、「生産性の向上」は具体的な労働時間の削減として示す必要があり、定量的な記載が審査における最も重要なポイントとなります。

「便利になる」「業務がスムーズになる」といった抽象的な表現だけでは不十分で、導入前と導入後で、誰のどの作業にどれくらいの時間がかかり、その時間がどの程度削減されるのかを、1日の作業時間、月間作業時間といった形で算出し、合理的かつ現実的な数値で示す必要があります。

例として、勤怠管理を手作業で行っていた場合、管理者が1日30分、月に約10時間かけていた作業が、クラウド勤怠システムの導入により1日5分、月1.7時間まで短縮されるといった形で、削減できる労働時間を具体的な数字で示します。

このように、導入前後の比較を数値で明確に示すことで、「どれだけ生産性が向上するか」が客観的に説明でき、審査に通りやすい計画書になります。

▼事業計画書の例(医療機関でロボット掃除機導入)

当院では、診療前の準備時間に看護師が院内清掃を担当しており、待合スペースや廊下、処置スペース等の床清掃に毎日約〇分、さらに週〇回は水拭き作業に〇分程度を要しています。これらを合計すると、月間で約〇時間の看護師の業務時間が清掃に充てられている状況です。

本来、診療前の時間は、患者受け入れ準備、処置や検査の準備、衛生材料や備品の確認、カルテの整理など、診療の質と安全性に直結する業務に集中すべき時間であり、清掃が看護師の業務時間を圧迫していることは、人的資源の活用面において非効率となっています。

今回、吸引および水拭き機能を備えたロボット掃除機を導入することで、床清掃にかかっていた作業を自動化し、看護師が清掃に従事していた毎日約〇分、月間約〇時間の業務時間を、患者対応や診療準備といったコア業務に再配分することが可能になります。これにより、診療開始前の準備作業がより計画的かつ正確に実施でき、患者受け入れ体制の安定性が高まるとともに、看護師が本来業務に集中できる環境が整います。また、清掃作業は腰や膝への負担が大きい作業であるため、ロボット導入により身体的負担が軽減され、疲労蓄積の抑制や職場環境の改善にも寄与します。加えて、機械による清掃は清掃品質のばらつきを防ぎ、院内の衛生状態を一定水準で維持できるため、感染対策の面でも有効です。

以上より、ロボット掃除機の導入は、看護師が診療前に確保すべき準備時間を取り戻し、医療サービスの質と業務効率を同時に高める、生産性向上に資する合理的な設備投資となります。