iDeCo+とは?メリットや加入の流れ・注意点をわかりやすく解説

iDeCo+(イデコプラス)は事業主と従業員の両方にメリットがある!

人材の確保や従業員からの愛着・信頼感(エンゲージメント)を向上するためには、福利厚生を充実させることが効果的だとされています。

福利厚生を充実化する手段としておすすめなのが、iDeCo+(イデコプラス)の活用です。

iDeCo+を活用することには、事業主と従業員の両方にメリットがあります。

そこで今回は、iDeCo+の概要や事業主と従業員のそれぞれのメリット・注意点、加入の流れなどについて解説します。

iDeCo+について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

iDeCo+とは

iDeCo+の正式名称は、中小事業主掛金納付制度です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する従業員の掛金に対して、小規模事業主が掛金を上乗せして拠出できる制度になります。

従業員は自分が出す掛金と事業主が出す掛金を運用することになり、将来的に受け取れる給付金を増やせる可能性があります。

老後をより豊かにする効果が期待でき、導入によって福利厚生を充実させることが可能です。

ただし、iDeCo+を活用できる企業には条件があるので注意が必要です。

iDeCo+の概要

iDeCo+の対象条件や掛金の設定など、概要を表でまとめました。

| 実施主体 | 国民年金基金連合会 |

| 対象事業主 | ・企業型確定拠出型年金(企業型DC)・確定給付企業年金・厚生年金基金を実施していない事業主 ・なおかつ従業員数300人以下の事業主 |

| 対象従業員 | iDeCoに加入している従業員で、事業主掛金の拠出に同意した者 |

| 掛金の設定 | 加入者掛金と事業主掛金の合計額が月額5,000円~2万3,000円以下の範囲で、加入者と事業主が1,000円単位で設定 ※事業主掛金が加入者掛金を上回ることは問題ないが、加入者掛金をゼロにすることは不可 |

| 掛金の納付方法 | 原則、加入者掛金は給与から天引きされ、事業主掛金と合わせて事業主が納付する |

| 労使合意の有無 | 労働組合、または労働者の過半数を代表する者に提案・協議を行い、同意を得る必要がある。 |

| 税制上の取り扱い | ・加入者掛金:全額を小規模企業共済等掛金控除で所得控除できる ・事業主掛金:全額を損金に算入できる |

iDeCo+を活用できるのは、企業型DCなどの企業年金を実施しておらず、さらに従業員数が300人以下の中小企業事業主に限られています。

また、iDeCoに加入しており、掛金の上乗せに同意している従業員が対象です。

そして、拠出する掛金は加入者と事業主でそれぞれ設定することになりますが、合計で月額5,000~2万3,000円以内になるように調整する必要があります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)との違い

iDeCo(イデコ)の正式名称は、個人型確定拠出年金です。自分で拠出する掛金を運用し、60歳以降に老齢給付金として受け取れる制度になります。

20歳から65歳未満の公的年金の被保険者が加入でき、一定条件がありますが、65歳になるまで掛金の拠出が可能です。

iDeCo+は、このiDeCoの加入者掛金に対して事業主が掛金を上乗せして、老後の資産形成を支援する制度になります。

事業主が掛金を上乗せすること以外に、大きな違いはありません。

企業型確定拠出型年金(企業型DC)との違い

企業型確定拠出型年金(企業型DC)は、企業年金の一種です。

企業が掛金を拠出し、従業員などの加入者が自分で商品を選んで運用し、60歳以降に年金として受け取れる制度です。

加入者が掛金を運用する点はiDeCo+と同じですが、加入の主体が事業主なのか、従業員なのかという点が異なります。

企業型DCは事業主が主体となり、掛金を拠出する点が特徴です。

それに対して、iDeCo+は従業員が主体となって加入し、事業主が掛金を上乗せして拠出するという違いがあります。

この特徴から運営管理手数料などは、従業員が負担しなければなりません。

iDeCo+を活用する事業主と従業員のメリット

iDeCo+を活用することには、従業員と従業員のそれぞれにメリットがあります。

事業主側のメリット

iDeCo+を導入することで、事業主には以下のメリットがあります。

-

- 拠出した掛金は全額損金に算入できる

- 運用管理手数料などのコストの負担が掛からない

- 福利厚生の充実によって人材の確保や定着につながる

iDeCo+では事業主が掛金を拠出することになりますが、運用管理手数料などは加入者負担となるので、事業主側にコストの負担は発生しません。

また、拠出した掛金の全額を損金に算入できるので、法人税の節税効果を得られます。

iDeCo+を通じて従業員の老後の資金形成を支援でき、福利厚生をさらに充実させることが可能です。

その結果、人材の確保や離職率を減らすといった効果にも期待できます。

企業型DCと比べて導入や維持のコスト、事務負担が掛かりにくいので、企業型DCの導入が難しい企業も活用しやすいといえます。

従業員側のメリット

iDeCo+の活用による従業員側のメリットは以下のとおりです。

-

- 掛金が上乗せされることで、より老後の資金形成がしやすくなる

- 運用次第では年金資産を増やせる

- 税金や社会保険料などが増えることはない

- 年末調整の提出書類が減る

iDeCoの場合、加入者掛金のみで老後の資金を形成しなければなりません。

しかし、iDeCo+を活用すれば、事業主掛金が上乗せされるため、より多くの老後資金を形成しやすくなります。

運用の結果次第では老後資金を増やせる可能性があります。

また、事業主掛金は給与に算入されることはないので、収入の影響を受ける税金や社会保険料などは増えません。

さらに、年末調整に提出する書類を減らせるメリットもあります。

iDeCoの掛金の納付方法を個人払込としている場合、年末調整時に小規模企業共済等掛金払込証明書が必要です。

iDeCo+は原則、加入者掛金が給与から天引きされて、事業主が事業主掛金と一緒に納付する仕組みとなっています。

それによって年末調整が不要となり、書類の提出も不要となります。

iDeCo+を活用する事業主と従業員の注意点

事業主と従業員のどちらにもメリットがあるiDeCo+ですが、注意点があることも理解する必要があります。

ここで、事業主と従業員別にそれぞれの注意点を紹介します。

事業主側の注意点

iDeCo+の活用で事業主側が注意したいことは以下のとおりです。

実施できる事業主に要件がある

iDeCo+を実施するためには、要件を満たす必要があります。

事業主であれば誰でも実施できるわけではなく、企業年金を実施していない従業員300人以下の規模という要件をクリアしないとiDeCo+を活用できません。

この要件から企業年金を併用できないというデメリットも生じます。

企業型DCといった企業年金とiDeCo+のどちらがいいのか、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、比較検討することが大切です。

従業員全員を満足させられない可能性がある

iDeCoへの加入が前提となる制度であるため、従業員全員を満足させられない可能性があります。

iDeCoに加入できる人は、原則20歳から65歳以下となっているので、それ以上の年齢の人は加入できないこととなっています。

従業員の年齢によってはiDeCo及びiDeCo+の対象から外れるため、加入できる人との間で不公平感が生まれてしまうかもしれません。

不公平感を解消するためには、ほかの制度を検討する必要があるでしょう。

また、iDeCoの加入者が増えないと、iDeCo+を導入した意味がなくなってしまいます。

加入を促すことが求められますが、iDeCoは運用商品によって元本割れのリスクがあるため、事業主側から加入を推奨しづらいこともデメリットです。

掛金の制限の関係で従業員ごとに差を設けにくい

事業主掛金は、加入者掛金と合わせて月額5,000~2万3,000円の範囲で設定しなければなりません。

役職や勤続期間に応じて掛金の区分を設定できますが、上限の範囲がそこまで広くないため、従業員ごとに差を設けるのは難しいです。

導入準備が必要になる

iDeCo+の実施は、準備に何かと手間がかかることもデメリットです。

例えば、導入するためには労働組合や労働者の過半数を代表する者と話し合い、合意を得なければなりません。

また、納付方法が事業主払込となるため、給与からの掛金の天引きが発生し、給与計算事務の変更も求められます。

ほかにも社内規制の整備や従業員への説明など、色々な準備を進める必要があります。事前にどのような準備が必要なのか理解して、導入の計画を立てることが大切です。

従業員側の注意点

iDeCo+の活用で従業員側が注意することは以下のとおりです。

iDeCoの加入が前提となる

iDeCo+を活用するためには、自分がiDeCo加入者であることが条件です。

未加入者であれば制度を利用できないため、老後の年金資産を増やせず、不公平に感じるかもしれません。

iDeCo+の導入にあたって、新しくiDeCoに加入すれば対象となります。ただし、65歳未満の人でないとiDeCoに加入できないので注意が必要です。

また、iDeCoにはデメリットもあるため、そもそもどのような制度なのか基本知識を理解して、慎重に加入を検討してください。

iDeCoのデメリットはなくならない

iDeCo+を活用しても、iDeCoのデメリット自体がなくなることはない点に注意してください。

事業主掛金が上乗せされることで、iDeCo単体よりも多くの老後資金を形成しやすいメリットがあります。

しかし、60歳になるまで給付金を引き出せない、運用手数料は自己負担、元本割れのリスクがあるなどのデメリットはそのまま残るので注意してください。

このようなデメリットがあるため、人によってはメリットを感じず、加入を見送ってしまう可能性もあります。

運用成績が悪いと年金資産が減る

iDeCoでは、加入者が運用商品を選んで運用し、将来の年金資産を増やせる仕組みとなっています。

選んだ運用商品の運用状況が良好であれば、少ない掛金の拠出によって高額な年金資産を形成できるかもしれません。

しかし、運用成績が悪い商品だった場合、運用資産が減少し、最悪元本割れを起こす可能性があります。

安定的に運用できる商品を選ばなければならない点に、難しさを感じてしまう人は少なくありません。

掛金の制限は通常のiDeCoと変わらない

iDeCo+の掛金の範囲は、iDeCoと変わらない点にも注意してください。

通常のiDeCoでは、企業年金に加入していない会社員は、月額2万3,000円以内が掛金の上限です。

iDeCo+も合計月額2万3,000円以内で、加入者掛金と事業主掛金を調整する必要があります。

事業主掛金が上乗せされるといっても、掛金の上限が上がるわけではないので、物足りなさを感じてしまうかもしれません。

ただし、事業主掛金が上乗せされることで、加入者掛金の負担を減らせるメリットがあります。

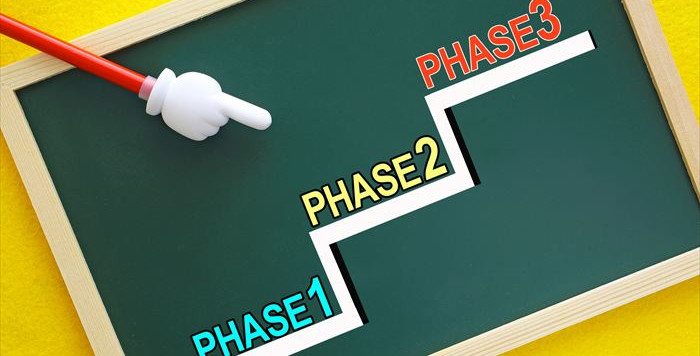

iDeCo+導入のステップ

iDeCo+導入の大まかな流れは以下のとおりです。

1.制度導入の検討

2.事業主払込の登録事業所番号の取得申請

3.拠出対象者・掛金を設定

4.労使合意・拠出対象者からの合意

5.届出書類の作成・提出

6.従業員による申請書や変更届などの提出

7.制度開始

まずはiDeCo+を実施できるのか要件を確認し、さらに開始時期や対象となる従業員の範囲などを検討します。

そして、事業主払込の事業所として事前に登録し、登録番号の取得が必要です。すでに事業主払込の事業所登録番号を取得していれば、このステップは省略できます。

事業主掛金の拠出対象者と掛金額の設定し、さらに社内規定の整備や従業員への説明、労働組合または従業員の代表者と合意を得るなどのプロセスが発生します。

合意まで進んだら、掛金の初回引落予定日の前々月20日までに、国民年金基金連合会まで届出書類を提出してください。

また、従業員側で新たにiDeCoに加入する手続きや、加入済みであれば個人払込から事業主払込に変更する手続きを行ってもらいましょう。

ここまで完了すると、初回の引き落とし前に「中小事業主掛金制度決定通知書兼引落予定のお知らせ」が届くので、これで制度開始となります。

まとめ・iDeCo+で福利厚生を充実させよう

iDeCo+は、iDeCoに加入する従業員の老後資産の形成をサポートする制度となっています。

事業主が掛金を上乗せするため、従業員は自分が拠出する掛金の負担を軽減できるので、老後の生活がより豊かになる可能性が高いです。

福利厚生を充実させたいと考えた時、iDeCo+の導入を検討すると良いでしょう。

ただし、iDeCoの未加入者との間で不公平に感じたり、iDeCo自体のデメリットは解消できなかったりするなどのリスクがあります。

準備にも手間が掛かるので、iDeCo+は本当に必要な制度なのか、じっくり検討して導入の準備を進めてください。

iDeCo+のように事業主が拠出する掛金を全額損金算入することにより、税金を抑えるコツはほかにもいくつかあります。税金については知識があるかないかで支払額が数十万円異なるケースもありますので、ぜひ「税金チェックシート」を活用して、ご自身が対応されている事と照らし合わせてみてください。

(編集:創業手帳編集部)