キャンサースキャン 福吉潤|予防医療のインフラを作ることで社会貢献と利益創出を両立

マーケティングで健康診断の受診率を上げ、日本人の健康寿命を伸ばし医療費を削減する

厚生労働省の発表によると、日本人の死因の第一位はがん(2019年)。実に3人に1人ががんで亡くなっている計算になります。

しかし、今やがんは早期発見すれば治る病気。海外に比べ日本の医療は高水準で、検診も無料や1,000円もかからない低価格での受診が可能というケースが多いのにも関わらず受診率が低く、早期発見がなされていない現実があります。

その現実をマーケティングの力で変えたいと起業したのは、外資系企業でマーケティングを担当した後、ハーバード大学の経営大学院でビジネスを学んだ福吉潤さん。

「人と社会を健康に」というミッションを掲げ、利益を生み出すことと社会貢献をいかにビジネスで両立できるかに挑戦しているという彼の起業までの経緯や、日本における医療の課題などについて、創業手帳代表の大久保がうかがいました。

株式会社キャンサースキャン 代表取締役社長

慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、P&G Japanに入社。ブランドマネージャーとしてマーケティングやブランドマネジメントを担当する。 2006年、ハーバード大学経営大学院に進学しMBAを取得。同大学研究員として従事したのち、2008年11月に株式会社キャンサースキャンを創業。2021年、慶應義塾大学大学院医学部にて博士号(医学)を取得。

・慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 非常勤講師

・厚生労働省 がん対策企業アクション アドバイザリーボードメンバー

・国立がん研究センター 外来研究員

創業手帳 株式会社 ファウンダー

大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

社会貢献のためにマーケティングの力を使いたい

大久保:起業までの経緯を教えてください。

福吉:大学を卒業したあと、P&Gという会社に就職し、洗剤の販売をしていました。マーケティングでいかに他の商品と差別化するか、どうしたら売れるのか奮闘する日々でした。

しかし、そうしているうちに「自分のしていることは世の中に役立っているのか?」という疑問がふと湧いてきたんですね。「世の中をもっとよくするためにマーケティングをやりたい!」と思い、ハーバードに留学を決めました。

そこで出会ったのが公衆衛生、予防医療です。日本はがんで亡くなる方が多いのですが、がんは早期発見すれば治る病気であり、がん検診を受ける人が少ないのが問題なのです。

「日本でがん検診のマーケティングをもっとうまくやろう」という目標ができ、起業を決めました。今年で15年目の会社になります。

大久保:起業に際して、資金などはどうされたのですか。

福吉:創業当初は早く資金調達しようと思っていました。ただ、投資家が入ると早い成長を求められる傾向があります。

未だ事業化の成功事例が少ない予防医療の業界自体を創っていかないといけない、という思いがありました。長く戦い続けるために、外部からの資金調達ゼロで起業・経営をやってきました。

大久保:確かに投資だとエグジットが必要なので、極端な話「5年以内で上場」のようなことを求められることもあると聞きます。資金調達も、企業によって合う合わないがあるということですね。

福吉:ハーバードのビジネススクールに留学したときに、入学式での学部長のスピーチに衝撃を受けました。

「世の中で社会に貢献することとビジネスで成功することはトレードオフのようにいわれるが、ビジネスのプロがやれば両立できる」

このスピーチを聞いて、私は利益と社会貢献の両立が成し遂げられることを証明したいと思い、起業を決めました。

「ソーシャル&プロフィット(社会貢献とビジネスの両立)」という考え方は、創業当初から持ち続け、キャンサースキャンのバリューの一つにもなっています。

大久保:海外に出たことで得られた視野はありましたか。

福吉:もっとも衝撃的だったのは、医療の位置づけが日本と海外で全然違うことです。日本では保険証一枚持っていれば、当たり前のようにどこの病院でも受診することができます。また生活保護を受けていれば医療は無料です。

当時のアメリカでは人口の約15%が保険に加入しておらず、病気になったり怪我をしたりしても簡単に病院に行けない状態なんです。高額な医療費を払える経済力を持っていなければ、医療が受けられないのです。

日本では高額療養費制度を使えば治療費の自己負担も少なく抗がん剤治療など受けられますが、アメリカでは一般的に医療費が非常に高く、中には医療保険に入っていない人もいるため、「予防できるか・早期発見できるか」が大事になります。

日本人は医療に恵まれているがゆえに、予防をしなければならないという意識が低いといえます。アメリカ人からしたら、なぜ日本人は低コストで検診を受けられるのに受けないのか、不思議でしょうがないでしょうね。

受診案内にもマーケティングの手法を

大久保:確かに日本の医療は手厚いですよね。社会保険や高額療養費医療制度もありますし。 具体的にはどのような活動をされているのですか。

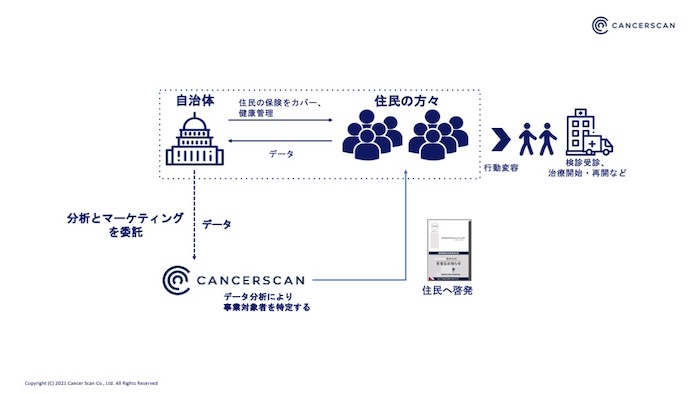

福吉:主に、自治体のサービスとしての検診を住民の皆さんに知ってもらうために活動しています。

最初はがん検診を提供するプロバイダーをしようと思っていました。アメリカでは大型検診車にマンモグラフィーの機械を積んで回っているサービスがあります。それを日本で提供しようと考えたのですが、調べたら検診を提供するサービスそのものは十分足りていました。

ただ、自治体は「みんなに平等に制度を用意しました」というスタンスで、受ける人を増やそうという発想がなかったんです。「がん検診を受けたい」という人の気持ちを醸成することができていないという現状があり、がん検診の行政サービスをマーケティングする必要がありました。

ただ、2006年に「がん対策基本法」という法律ができて、自治体ががん検診を受ける人を50%以上にしなくてはならないという国の方針が発表され、自治体側の意識も「受診する人を増やさないと」という風に変わってきました。

また、病気を早く見つけることによる医療費の削減も見逃せないメリットです。

初期の頃はマーケティングを利用して、人の行動を変えられるのか、受診率が上がるかどうかの検証をするために研究を重ねました。すると、研究がどんどん面白くなってきたんです。

研究結果を元に論文を書き、シンクタンクのような業態になっていましたが、ふと考えてみると「人と社会を健康にする」というバリューを持って社会を変えることを目標としていたのに、それができていないことに気づいたんです。

研究も重要ですが、大きな規模で社会にインパクトを出すという当初の目的を達成できているとはいえない状況でした。実際に社会を変えている会社と、社会を変えているつもりの会社は違うと思い、研究結果を横に展開していくということに業態を切り替えていくことを決意しました。

起業してから8年目の2016年にピボットし、研究シンクタンクから、自治体向けのマーケティングサービスに事業内容を切り替えていきました。

大久保:起業後にピボットするという話はよく聞きますが、一度軌道に乗った後の、かなり思い切った変化だったのですね。

福吉:はい。一時は売上の8割を失いましたし、ピボットして社員も取引先も変わりました。

シンクタンク時代の社員は研究者の卵のような人が多かったのですが、ピボット後は飛行機と車を使って全国各地の自治体まで現地に出向くのが面白いと思えるような社員が増える等、メンバーも変わっていきました。

ピボット後は、自治体が住民へ送付する検診の案内を見やすくするという支援から始めました。

自治体の方が作成すると、いろいろな情報を羅列してしまい、結果として見にくい案内状になってしまいがちです。本当に大事な部分だけにフォーカスしてメッセージを作ることによって検診の受診率が上がり、その成功事例が他の自治体にも伝わっていきました。

効果検証の方法などもお伝えし、最初は5つぐらいから始まったのですが、今は700を超える自治体の予防医療事業を支援しています。

人は得するよりも損しない方を重視する生き物

大久保:人の生死に関わる事業をされているわけですが、手応えはありますか。

福吉:ステージ1で見つかればほとんどのがんが90%以上治る時代です。そのために早期発見が何よりも重要になってきます。

また、今や糖尿病患やその予備軍は約1000万人といわれています。そうならないように、生活習慣病の疑いがある段階で早期発見することが重要です。年間に何人の病気や気をつけるべき兆候などの早期発見ができたのかを、数字で把握することができるのは大きいですね。

大久保:検診はもちろんいいことですが、がんなどの病気のことって正直あまり考えたくないですし、めんどうで避けたいことでもありますよね。そういうメッセージを伝える際のコツはありますか?

福吉:おっしゃる通りで、こういった取り組みはマーケティングの中でも一番難しい分野かもしれないと思います。「ペインがある状態からペインを無くそう」というマーケティングは簡単ですが、「ペインがペインになる前に行動を起こさせる」というのは本当に難しいですね。手を変え品を変え、試行錯誤する中で効果的な手法がわかってきました。

例えば、最近「検診を受けるといいことがある」というメッセージを送るのと、「受けないと悪いことがある」というメッセージを送るのと、どちらが効果的なのか?という検証を行いました。

行動経済学にはプロスペクト理論というものがあり、人は得するよりも損しない方を重視する心理を持つとといわれています。

八王子市様の大腸がん検診の事業で2種類のメッセージを送りわけたところ、「今年検診を受ければ来年も検査キットを送ります」というメッセージよりも、「今年検診を受けないと、来年は検査キットを送りません」というメッセージを受け取ったグループの受診率が1.3倍くらい増えたという結果が得られたんです。

こうやって獲得したノウハウや事例を入れ込み、厚生労働省と一緒に受診率向上のハンドブックを作りました。

ひとつの民間企業が働きかけるよりも、国という後ろ盾がある方が自治体も行動を起こしやすくなります。早期発見と受診も、結局は自治体の案内の創意工夫がポイントになります。

高齢者が増え、医療費を圧迫している現状があり、予防医療は国全体として進めなくてはならない大きなミッションです。それなのに、病気の早期発見という解決策に誰も取り組まないので我々が取り組んだということです。

超高齢化社会では労働人口の確保が重要

大久保:日本の医療費はどのぐらい増えているのですか。

福吉:1990年の医療費は20兆円で、現在は40兆円を超えています。30年で倍になった計算ですね。国の収入が倍になっていれば割合は同じですが、収入は1.2倍にとどまっているため、国債で穴埋めしています。つまり借金で回しているということです。

収入の中で支出が収まる目処がまったく立っていないんです。でも、この先お金がないことで病気で死ぬ国にはしたくないですよね。そのためには国としての所得を倍にするのか、医療のコストを削減するのかで考えると、後者のほうが現実的といえます。

今の日本でもっとも多いのは大腸がんですが、進行したがんが見つかった場合、1人につき800万円程度がかかります。大量の医療費がかかる上に治らないかもしれないというリスクもあります。だったら早く見つければ、死なずにすむし医療費もかかりません。

昔は65歳以上といえば第二の人生でしたが、今や65歳以上で働いている人は約1000万人。漁業や林業など、第一次産業に従事している人口に占める65歳以上の割合は50%を超えているんです。

そういう方たちの病気の早期発見は、働く人を担保するという意味で国の力を守る上でも重要です。

大久保:超高齢化社会において、検診の受診率が上がることが日本の国力にもつながるわけですね。検診に関する新しい潮流などはありますか。

福吉:行政サービスをただ行うだけではなく、やる以上は人の行動変容を促すまでが自治体の役目という風に、自治体の意識が変わってきていると思いますね。

大久保:今後の展望は。

福吉:自治体はさまざまなデータを持っています。所得や検診結果、どこの病院でどんなことで受診しているのかなど、それらのデータを分析するとわかることがたくさんあります。今後は自治体のヘルスビッグデータから「この自治体にはどんな課題があるのか」ということをつきとめ、そこから事業の提案ができるのではないかと考えています。

検診を受ける人を増やすのも重要ですが、リスクや異常が見つかった人の半分くらいしか再検査に行かないというデータもあります。それでは早期発見にならないので、この問題もなんとかしたいですね。

大久保:最後に、読者にメッセージをいただけますか。

福吉:起業するとき、周囲はみんな反対していました。「自治体からお金をもらうなんて無理だよ」とか「そんなにうまくいかないんじゃない」とか、うまくいかない理由を一万通りぐらい言われました(笑)。それにいちいち落ち込んでいたときもありましたが、自分を信じて起業し、経営を続けてきて今があります。人のビジネスにあれこれ言うほど楽なことはないんですよね。

今までの常識の中では無理だったかもしれないけれど、新しいことを始めようとしているわけですから、その領域に熱意とパッションを持って続けていれば上手くいくこともあります。ノイズに邪魔されず、初心を貫くべし、とお伝えしたいですね。

大久保の感想

(取材協力:

株式会社キャンサースキャン 代表取締役社長 福吉潤)

(編集: 創業手帳編集部)