その言葉、大丈夫?社員の心理的安全性を低下させる危険なフレーズ

知らずしらずに使っていたその一言が、部下の挑戦意欲を奪っているかもしれない…

職場でのコミュニケーションは、部下のモチベーションやチーム全体の成果に直結します。

特に近年注目されている「心理的安全性」は、部下が安心して意見を述べたり挑戦できる環境をつくったりする上で欠かせない要素です。

しかし、上司の何気ない一言がその安全性を損ない、部下の成長や挑戦する気持ちを削いでしまうことがあります。

この記事では、部下のやる気や挑戦心を無意識に奪ってしまいかねない“危険なフレーズ”と、代わりにかける言葉を紹介します。

職場でのコミュニケーション向上を目指している人は、ぜひ参考にしてください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

心理的安全性とは

心理的安全性とは、組織内で自分の考えや意見を誰にでも安心して発言できる状態です。

企業においては上司・先輩・同僚に対して異なる意見を言おうとしたときに、それだけで相手から拒絶はされないだろうと感じる状態を指します。

心理的安全性が高い状態にあると、チーム内で意見が食い違ったり、賛否が分かれたりしても、それをきっかけにチームが破綻したり相手から拒絶されたりせず、安心して仕事に取り組むことができます。

なぜ心理的安全性が大切なのか?

企業において心理的安全性が大切な理由に、生産性の向上に寄与することが挙げられます。

例えば心理的安全性の高い職場は意見が異なっても人間関係のトラブルに発展しにくく、一人ひとりが仕事に集中できます。

その結果、個人やチームのパフォーマンスが上がり、生産性の向上につながるのです。

また、「質問ができない」「本音を言えない」という状況は、業務効率や成果を阻害する要因になりかねません。

心理的安全性が高ければ、万が一ミスをしても報告する際のハードルが低く、すぐに報告・共有ができるため、素早く適切な対応も可能になります。

このように、仕事がしやすい環境を整えるために欠かせない心理的安全性ですが、リーダーのちょっとした一言・態度によって、チーム全体の心理的安全性に大きな影響を与えてしまうので注意が必要です。

良かれと思って言ってしまいがちな「危険なフレーズ」5選

リーダーが良かれと思って言った一言が、実は心理的安全性を損ねてしまう場合もあります。

具体的にどのようなフレーズを言うと危険なのか、また代わりに使える言葉を紹介します。

1.「失敗は成長の糧だから、どんどん挑戦して」

部下に対して積極的に挑戦してもらいたいという意図で、このフレーズを使う人もいますが、部下はこの言葉に対してプレッシャーを感じてしまいます。

リーダーとしては「失敗しても大丈夫」という思いもあるかもしれません。

しかし、部下からすれば「失敗してはいけない」という空気が強まり、かえって挑戦しにくい雰囲気になってしまいます。

部下の挑戦意欲を失わせないようにするには、万が一失敗したとしても安心感を持てるような言葉をかけることが大切です。

「もしうまくいかなくても、一緒に原因を考えよう」

「挑戦すること自体に価値があるから、うまくいかないときも学びにしよう」

2.「あなたならできるから、期待しているよ」

部下への信頼や期待を表す言葉として、「あなたならできる」「期待している」と伝えることもありますが、これでは部下に過剰なプレッシャーを与えてしまいかねません。

もしも期待に応えられなかった場合の恐怖感から、心理的安全性を損ねてしまう可能性があります。

そのため、代わりとなる言葉をかけたい場合は、部下の挑戦する意思を肯定し、失敗しても安全であることを伝えて、安心感を与えるようにしてください。

また、失敗したとしても部下一人だけが責任を感じないように、まずは一緒に取り組む姿勢を見せることも大切です。

「まずはやってみよう、うまくいかなくても大丈夫」

「一緒に取り組んでいこう」

3.「他のメンバーはもう終わってるよ?」

進捗が遅れている部下に対して、やる気を出させようと他の人を引き合いに出す場合もあります。

しかし、これでは責められていると感じ、部下は自信をなくしてしまう可能性が高いです。

「自分は他の人よりもできない」と感じさせてしまうと、その業務に限らず仕事全体のモチベーション低下にもつながってしまいます。

進捗が遅れている部下に言葉をかけるなら、他の人と比べるような発言はせず、どのくらい進んでいるのか尋ね、必要であれば一緒に取り組もうと声をかけると、心理的安全性を損ねずに済みます。

「進み具合はどう?何か問題があれば一緒に解決しよう」

4.「何かあったら言ってね」

部下やチームメンバーが相談しやすい雰囲気をつくろうと、「何かあったら言ってね」と声をかける人もいます。

しかし、この言葉は実際部下やメンバー視点で見ると、声をかけるハードルはそれほど下がりません。

こうした曖昧な声かけだけでは、心理的安全性を十分に担保できないこともあるので注意が必要です。

相談しやすい雰囲気をつくりたい場合は、具体的に相談する時間を設ける必要があります。

「最近どう?話す時間を少しとろうか」

5.「それ、前にも言ったよね?」

部下が以前と同じミスをしてしまったとき、注意や改善を促すために「前にも言ったよね」と声をかけるケースもあります。

しかし、この言葉は責められたと強く感じやすく、部下も黙り込んでしまいやすいです。

同じ指摘を何度も繰り返されると、部下の心理的安全性が低下し、焦りや恐怖から同じミスを繰り返してしまうリスクもあります。

そうならないように、問題解決に向けてどうしていくべきか、一緒に考えていこうとする意志を伝えることが大切です。

「前に話したこと、まだ難しい点があるのかな?一緒に確認しよう」

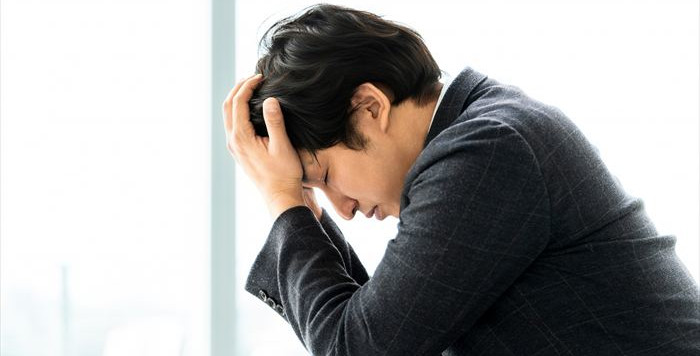

心理的安全性が損なわれると、何が起きる?

心理的安全性が損なわれた職場では、具体的にどのようなことが起きるのでしょうか?ここで、心理的安全性が低下するリスクを紹介します。

部下が意見を言わなくなる

心理的安全性の低下によって起こり得ることは、まず部下が意見を言わなくなることです。

責められる可能性があるため、部下は発言を控えてしまう傾向にあります。

その結果、会議などでも意見があまり出てこなくなり、創造性に富んだアイデアなども生まれにくくなります。

また、意見を言わない・言えない状態が続くと、部下は仕事や会社に対して不満を抱き、パフォーマンスの低下にもつながるでしょう。

ミスを隠す文化が生まれる

心理的安全性の低下は、情報の共有を妨げてしまうリスクもあります。例えば部下がミスを起こしても、責められることを考えて報告しにくくなります。

ミスの報告が遅れてしまえば、それだけ再発防止や改善策などの対応が遅れてしまい、組織全体に悪影響を及ぼす可能性が高いです。

ミスを隠す文化によって透明性が失われると、信頼関係やチームワークの低下にもつながるので注意が必要です。

離職やメンタル不調のリスクが高まる

心理的安全性は、一人ひとりが安心して仕事に取り組める環境を構築するのに必要な要素です。

そのため、心理的安全性を損ねるということは、安心して仕事に取り組めなくなりストレスや不安が蓄積されやすい環境にあるといえます。

ストレスや不安は将来的にあふれ出し、離職やメンタルの不調に陥ってしまう可能性もゼロではありません。

離職やメンタルの不調などから人手不足の状態が続けば、チーム全体のパフォーマンスや生産性の低下にもつながってしまうので気を付けてください。

心理的安全性を高める“伝え方”のポイント

心理的安全性を高めるためには、伝え方にも注意する必要があります。ここで、伝え方のポイントを解説します。

評価より観察+問いかけを重視する

部下を指摘または評価するような伝え方だと、心理的安全性を損ねてしまう可能性があります。

結果に対する指摘や評価よりも、事実を観察した上で部下に考える余地を与えるような問いかけが有効です。

特に、具体的な状況に基づいた質問をすると、部下も主体的に学び考えるようになります。

逆に「○○だよね?」といった誘導尋問のような問いかけや、自分の中に絶対的な正解を持った状態での問いかけをすると、考える余地がなくなってしまうので注意してください。

聞く姿勢と受け止め方も伝え方の一部

“伝え方”というと、言葉にすることだけを考えがちですが、伝え方の中には相手の話に耳を傾け、感情や意見を受け止める姿勢も含まれます。

そのため、心理的安全性を高めるためには、言葉だけでなく話を聞いているときの表情や態度も重要な要素です。

例えば、話を聞いているときに適切なタイミングで相槌を打ったり、相手の目を見て話を聞いたりします。

すると、相手は「きちんと話を聞いてくれている」と感じ、安心して意見や質問ができる環境を構築できます。

共感・関心・受容を示す

言葉をかけるときに、相手の状況や感情に共感することも心理的安全性の向上につながります。

また、相手に関心を持っている言動を示すことで、部下は「自分も見てくれている」と感じ、安心感や信頼感を得やすくなります。

さらに、相手の発言に対していきなり否定せず、受容的な態度を示すことで、発言意欲が高まり挑戦や失敗を恐れずに意見を出せる雰囲気を生み出せるのです。

心理的安全性は“仕組み”でも育てられる

心理的安全性は経営者や上司、リーダーなど一人ひとりが意識することも大切ですが、会社の仕組みを変えることで高めることも可能です。

定例の1on1や振り返りミーティングの活用

心理的安全性を高める取り組みとして、定例の1on1や振り返りミーティングが活用できます。

例えば1on1ミーティングでは部下から意見を引き出し、今どのような状況にあるのか、どんな考え・感情を持って仕事に取り組んでいるかを把握できます。

このように部下が安心して話せる場を設けることは、心理的安全性を高める上で非常に重要です。

振り返りミーティングでは、どのような失敗・学びがあったかを共有する文化を育てられます。

継続的に部下と対話できる仕組みを構築することで、組織全体に心理的安全性が浸透しやすくなるでしょう。

匿名意見箱やオープンドアポリシーの導入

誰もが発言しやすい環境をつくるために、匿名意見箱やオープンドアポリシーの導入もおすすめです。

匿名意見箱は名前を書かずに要望や意見を提出できる箱・システムで、どうしても意見を言いづらい場合でも意見箱を使うことで発言しやすい状態をつくれます。

オープンドアポリシーとは、オフィス内でできるだけ仕切りや壁をなくし、コミュニケーションを活発化させる環境を生み出すことです。

こうした環境づくりは、単に発言しやすくするだけでなく、仕事をする上での安心感を補完する意味でも役立ちます。

フィードバックルールと上司の失敗談共有

フィードバックを行う上で、心理的安全性を損ねないためのルールを設けるのもおすすめです。

フィードバックにおけるルールとしては、例えばアイメッセージ(「私」を主語として気持ちを伝えるコミュニケーション技法)にすることなどが挙げられます。

アイメッセージで「私は○○だと思います」「私は○○だと考えています」と表現することで、上下関係ではなく横並びの関係になりやすいです。

また、上下関係によって部下が委縮する可能性もあるため、少しでも横並びの関係になるために、上司が失敗談を共有することも大切です。

心理的安全性が向上した企業事例

実際に心理的安全性を向上させる取り組みを実践し、成功した企業もあります。ここで、3社の成功事例を紹介します。

メルカリ

フリマアプリ「メルカリ」を運営する株式会社メルカリでは、従業員同士で報酬を贈り合うピアボーナス制度として「メルチップ」を導入しています。

メルカリには四半期ごとに「Thanksカード」を贈り、感謝を伝え合う文化があります。

しかし、よりリアルタイムに賞賛し合える会社を目指そうと、メルチップを導入しました。

メルチップの導入により、リアルタイムでお互いの行動を賞賛・感謝し合えるようになり、心理的安全性を高めることに成功しました。

実際に導入してから1カ月後のアンケート調査では、満足度が約87%、メルチップの消化率も期待以上の数値となったそうです。

面白法人カヤック

ゲームの企画・開発やWebプロモーション事業、動画制作など、様々な事業を展開する面白法人カヤックでは、社員一人ひとりの相互理解がより深まるよう、「360度フィードバック」という評価制度を取り入れています。

360度フィードバックでは、自分の目標や達成に向けた過程の中で失敗したこと、学んだことを実名で書き込み、すべての社員が閲覧できる状態にしています。

この書き込みを元に、社員本人や上司が指名した4人のメンバーから評価を受ける仕組みです。

任意での参加となりますが、360度フィードバックによってお互いを評価し合う文化が根付き、相互理解が深まる形を築いています。

LIFULL

住宅・不動産ポータルサイト「LIFULL HOME’S」などを運営する株式会社LIFULLは、心理的安全性を重視しており、向上させるための取り組みをいくつか実践しています。

例えば、1on1ミーティングや社内のコミュニケーションを活性化させるためにバーベキューやサバイバルゲームなどのイベントを開催しています。

また、将来のキャリアビジョンから逆算し、5年後・3年後・半年後にどんなことをしていきたいのかを考える「キャリアデザインシート」の作成や、ノウハウやスキルに関係なく事業提案ができる新規事業提案制度「Switch」などもあります。

まとめ:言葉ひとつで、部下の行動は変わる

社員一人ひとりが安心して仕事をこなせる環境をつくるためにも、心理的安全性は重要です。

心理的安全性を高めるには、リーダーが正解を出してそこに部下を導くよりも、部下に考える余地を与えることで、信頼関係の構築につながります。

言葉は相手に気付きや勇気を与えるきっかけになる一方で、心を傷付けるナイフにもなり得ます。

このことを十分に理解し、日常的に行っている声かけから見直し、心理的安全性を意識したコミュニケーションを実践していきましょう。

創業手帳(冊子版)では、経営者や管理職向けに、より良い職場環境を構築するためのノウハウを紹介しています。実践的なテクニックなども紹介しているため、ぜひお役立てください。

(編集:創業手帳編集部)