小林史明 副大臣|日本はもっと成長できる。規制改革を進め新たなビジネスチャンスを作りたい

NTTドコモを経て政治家の道へ。スタートアップの種を規制改革で育む

AIなどの技術で社会構造が大きく変化する中、古い規制を見直しテクノロジーの活用を進めているのが、自由民主党衆議院議員であり現在環境副大臣を務める小林史明氏です。

スタートアップにまつわる規制改革も積極的に進めているという小林氏。「今後の日本経済においてスタートアップの役割は重要ですから、全力でサポートしていきたい」と語ります。

今回は小林氏が政治の世界に入ったきっかけや日本経済の成長に向けた取り組みについて、創業手帳代表の大久保がインタビューしました。

自由民主党衆議院議員 環境副大臣

1983年生まれ。広島県福山市出身。上智大学理工学部卒業後、NTTドコモへ入社して法人営業や人事採用を担当。2012年の第46回衆議院議員総選挙にて初当選。「テクノロジーの社会実装で、多様でフェアな社会を実現する」を政治信条とし、総務大臣政務官やデジタル副大臣を歴任し、アナログ規制の一括見直しをはじめ特に規制改革に尽力。2023年には、自由民主党新しい資本主義実行本部事務局長として、経済構造の改革に関する新たな提言を取りまとめた。現在、環境副大臣として、2050年カーボン・ニュートラルの実現に向けた国内外の政策形成を担当。

創業手帳 株式会社 ファウンダー

大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 ファウンダー 大久保幸世のプロフィールはこちら

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

政治の世界へ飛び込んだきっかけは、ビジネスマン時代の悔しい経験

大久保:上智大学理工学部出身とのことですが、理系から政治家になる方は珍しいような気がします。

小林:そうですね。これを言うと笑われることも多いのですが、実は高校生の頃に「課長島耕作」を読んで、グローバルに活躍できるビジネスパーソンになりたいと思うようになりました。また実家が広島にある漁網メーカーなので、繊維や素材の仕事に関わりたいという思いもあったんです。

そこで、原理原則を理解した上でビジネスが作れる人間になるために、理系の大学に進んでから営業職につこうと考えました。

大学卒業後にNTTドコモへ入社した当時、おサイフケータイが始まった頃でした。24時間365日ケータイに情報が届いて、人の行動変容が起こせるモバイルビジネスはすごいなと思ったんです。これを1億2,000万人に提供できるなら、日本の社会全体に変化を起こせるのではと考え、入社を決めました。

大久保:企業での経験は、今のお仕事にも活きていますか?

小林:インフラサービスの基本的な考え方が身についたことは、今に通じていると思います。誰も取り残してはいけない、サービスを簡単に終わらせることができないからこそ、最後まで責任を持って仕事をする、という考えが染みついたことは大きかったですね。

一方で通信事業ですから規制が多く、特にNTTグループはいわゆるNTT法(日本電信電話株式会社等に関する法律)によって事業範囲が決まっていたんです。例えば固定電話と携帯電話を連携したサービスは、NTTではグループをまたいだ事業になるため提案できませんでした。そのため大事なお客様を失う悔しい経験をしたこともあります。

実はこの経験が、政治に進むきっかけなんですよ。仕事にやりがいは感じていたものの、さまざまな規制によって自由なアイデアを実現できず、もどかしさもありました。結局法律の壁にぶつかるならルールを変える側に回ろうと考え、政治の世界にチャレンジしようと思ったんです。

大久保:なるほど。政治の世界へ進む際、不安はなかったのでしょうか?

小林:当時は政治の知識がほとんどなく、難しさやリスクを理解できていませんでした。「落選したらどうするの?」とよく言われましたが、アルバイトをすれば生計もなんとか成り立つし、その先のキャリアも築けると考えていました。

ただその考えは甘かったですね。実際は1回落選しても、簡単に候補者をやめることなんてできない。支持者の獲得は、企業が株主を募るのに似ています。

株主から出資していただいた後、一度事業がうまくいかなかったからといって簡単に逃げ出すわけにはいきませんよね。政治家も同じで、支持者の方々の期待というものは、実はすごく重いコミットメントなんです。

今思えば恥ずかしいことですが、最初はそこまで認識していませんでした。ただ知らなかったからこそ挑戦できた、ということもあると思います。

政策を実現するには、3つのステップがあることに気づいた

大久保:実際に政治の世界に入って、いかがでしたか?

小林:語弊があるかもしれませんが、政治家の仕事は前職の法人営業に似ているなと思いました。政策は社会課題を解決するためのソリューションですから、「こういうソリューションを世の中に出したいので、 協力してください」と提案して回る感じです。

最初は手探りですが、地元の方と対話する中で課題が具体的になり、ソリューションも具体的になる。いわばマーケットとフィットしてくるわけです。そうなると地元の方々の反応が良くなり、多くの支持者を得ることができる。そうやって支援が積み上がっていきます。

民間の営業では、顧客が本当の課題に気づいていないこともありますよね。そういう時は仮説を立てて顧客と一緒に課題を見つけていきますが、これは政治でも同じです。地域の方々の話をよく聞いてソリューションを一緒に作るところに政治家としてやりがいを感じます。政治家は話すイメージがあると思いますが、実は8割は聞く側なんですよ。

大久保:政治の世界に入ってみて、特に大変だったのはどんなことですか?

小林:自民党には「政策に上下なし」という格言があり、政策に関しては自由に議論できる文化があります。ですから年齢や当選回数にかかわらずしっかりした政策を提案して多くの仲間を巻き込めば、意外と早く実現できると感じました。

一方で政策を実現するノウハウはあまり言語化されていないため、共有されにくい。手探りで政策を作っていくところは戸惑いましたね。

自分なりに整理すると、政策の実現には扉があり、それを開けるためには3つのステップがあることに気づきました。1つめはアジェンダセットで、多くの人たちが課題を共通認識として持つことです。2つめが実現可能な解決策があり、それを実行できるプレイヤーがいること。3つめは共に進める仲間がいることです。

この3つがあって政策実現の扉が開くというイメージです。直近の例で言うと、オンライン診療ですね。長い間なかなか実現しませんでしたが、コロナ禍によって一気に動きました。

コロナ禍で対面のリスクを多くの人が認識したのが、1つめのアジェンダセットです。次にソリューションとプレイヤーというところでは、すでにオンライン診療の仕組みを持った事業者の方々が、スタートアップを含めて多く登場していました。そこで規制改革会議の有識者も含めて仲間を増やし、オンライン診療が実現したんです。

スタートアップの成長に向け、時代に合わない規制改革に取り組む

大久保:2022年には「スタートアップ育成5か年計画」の策定に携われたそうですね。日本でも勢いのあるスタートアップが増えれば、若い世代はもちろん日本全体に波及効果があると思います。

小林:そうですね。私たちがスタートアップ育成に注力する理由は3つあります。1つめは人口減少する日本で、経済成長を牽引する新しいプレイヤーが必要という点です。2つめは、多くの社会課題を全て政府で対応するのは難しいため、課題をビジネスで解決できる存在としてもスタートアップが必要です。3つめは新たなプレイヤーの登場で競争が生まれ、 既存企業の成長にもつながるという期待があります。

ただ日本は海外に比べて、圧倒的にスタートアップに投資される金額が少ない。そこで、これまで年間8,000億円程度だった投資額を5年後には10兆円まで増えるよう、「スタートアップ5か年計画」で取り組んでいます。

そのために、まずはスタートアップにとって課題となっている法律や税制を見直しました。わかりやすい例でいうと、ストックオプション制度ですね。

従来のスタートアップ政策は資金提供がメインでしたが、実際には資金だけではなく人材も不可欠です。人材を獲得するためによく使われるストックオプションですが、従来の制度は未上場時に権利行使できないとか、税制適格ストックオプションの上限額が低すぎるなど、使いづらいところがありました。

そこで未上場でも権利行使できるようにしたり、税制を見直したりという改革を行ったんです。政府の主要政策に位置付けることで、経産省だけではなく、財務省や金融庁、法務省を巻き込んで取り組むことができ、結果が得られました。スタートアップのエコシステムを俯瞰した上で、課題を構造的に整理して、複数の問題をまとめて解決したところが革新的だったと思っています。

またスタートアップの出口と再投資部分についても見直しました。これまで日本では上場が9割、バイアウトは1割でした。日本でM&Aのマーケットが大きくないことも理由ですが、バイアウト後の再投資に関わる税制優遇も、海外より圧倒的に小さいんですよね。そこで日本版QSBS(※スタートアップ株式の売却益に一定額まで課税しないアメリカの税制)を作り、再投資なら20億円まで年間非課税にしました。

こういう取り組みができたのも、スタートアップが生まれてから再投資が起こるまでを全体的に捉えた結果です。

大久保:確かに規制やルールも、今の時代に合わせて変えていくべきですよね。

小林:テクノロジーで社会は今大きく変わっていますから、古くからある規制を変化させる必要があります。実際にテクノロジーの社会実装を阻んできた規制はたくさんあります。そこで2024年には、4万件ある法令の中の約1万件にあったアナログ規制を撤廃しました。

例えば「目視確認」です。目視規制を撤廃したことによって、例えば建設現場での点検がドローンでできるようになりましたし、資格者が現地に出向かなくても現場のウェアラブルカメラを活用して確認できるようになりました。

時代に合わないアナログな規制を見直すことで業務を合理化できますし、新しいテクノロジーを導入できる。スタートアップから見れば規制改革によって売るチャンスが広がり、成長の機会につながるのではないでしょうか。

実はこのアナログ規制を一括で見直したきっかけが、押印の廃止でした。2020年のコロナ禍ではリモートワークが推奨されたものの、実際は判子を押すために出社するケースが多かったんです。そこで法改正で全て変えた結果、電子契約のマーケットが大きく伸びて、3年間で4倍になりました。

1つの単語を見直すだけで4倍に成長したわけですから、規制の見直しによって大きな成長が見込める産業はまだまだたくさんあると思います。

大久保:テクノロジーベースで規制を見直すことが重要ということですね。

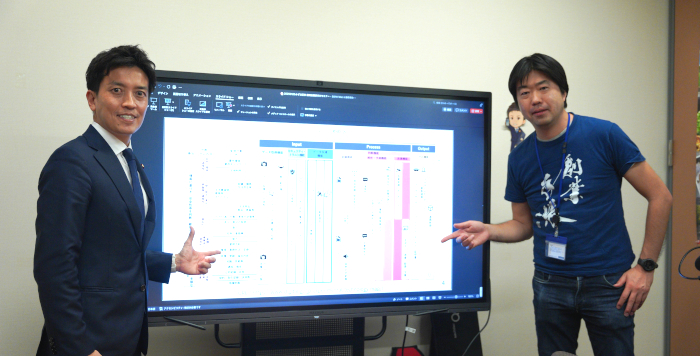

小林:おっしゃる通りです。私たちはテクノロジーマップというものを作りました。これは何の規制に対して、どのソリューションが対応するのかをまとめたものです。さらにソリューションを提供している企業の一覧も見ることができます。

これまで省庁ごとに実証実験をしていたため、ある省庁で採用されたソリューションが、他の省庁や自治体で再度実証実験が必要というケースもありました。でもこのテクノロジーマップでは、省庁を横断して実証実験を行い認められたものを載せています。

政府としては必要な技術を効率的に探せますし、民間企業はマップに載ることでチャンスが広がります。さらにマップに掲載されていない分野には、新しいビジネスチャンスがあることもわかります。ぜひこのテクノロジーマップをスタートアップの方々にも活用していただければ嬉しいですね。

スタートアップには規制を乗り越えイノベーションを起こしてほしい

大久保:日本の起業家の方々に伝えておきたいことはありますか?

小林:2つあります。1つめは、規制やルールを乗り越えるようなイノベーションを生み出して欲しいということです。

私自身政治家になって12年間、多くの規制改革に携わってきました。その中で実感するのは、先ほどお話ししたようにきちんと扉を開けば規制は変えられるということです。規制があるから諦めるのではなく、「自分たちの新たな技術があるから社会のルールは変えられる」と思っていただきたいですね。

2つめは、環境副大臣の仕事をする中で、あらためて日本の持つ技術は世界中でニーズがあると感じています。日本はこれまで発展してきた大きな企業が多数あり、資本力があり、それを支えてきた大学や高専等には多くの技術やその種があります。そういう意味では、日本には資産がものすごくあると言えます。

問題はそうした技術の種がビジネスになっていないことです。ですから日本のスタートアップの皆様には、まだビジネスにつながっていない優れた技術を活かして、新しい産業を生み出していただきたい。そのために、私たちはこれからもサポートをしていきたいですね。

大久保:今の日本は海外と比べて元気がないと言われますが、まだ伸びしろがあるわけですね。

小林:「日本はオワコンだ」という言説が広がっていますよね。これが何とも言えない将来への不安を生み、個人や企業の新たな取り組みを阻んでいるように感じます。

しかし直近の3年間で見ると、日本の人口はおよそ150万人減少しているものの、GDPは600兆円を超え経済成長は続いています。つまり人口が減少しても、政府と民間企業が一緒にトライすれば経済は成長できる。人口が減ることを踏まえると、1人1人がより豊かになるという見方もできます。

確かに、これからIT等の分野でグローバル企業と勝負するのは厳しいかもしれません。しかし例えば素材産業やケミカル、バイオといった分野では日本は強い。そういう強みを活かせば、もっと成長できると思っています。

スタートアップの方々とも、日本の成長に向けて一緒に進んでいければと思っています。この気持ちを信じていただけるよう、私たちも成果を出していきたい。この2年間で約1万件の規制改革を実現しましたが、これからはもっと速く、もっと大きく、社会の制度を変えていきたいですね。

大久保の感想

大久保の感想

創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。

(取材協力:

自由民主党衆議院議員 環境副大臣 小林史明 )

(編集: 創業手帳編集部)

また、また小林さんの年齢は若く、2世的なバックボーンがないながら政治の世界で活躍しているのは、世の中を変えたいと思っているヒントになるかもしれないと感じました。

ポイントは、他にない武器(小林さんの場合、テクノロジー)、具体的な解決策であり価値を生むこと、そして仲間を巻き込む力ということでスタートアップにも応用できると思いました。