一般社団法人とは?一般財団法人や株式会社・NPOとの違いや特徴などをわかりやすく徹底解説!

一般社団法人はどのような法人なのか?設立方法や働き方は他の法人格とどう違うのか

独立起業や法人化を目指す際には、どのような法人の種類を選べば良いか考えることも大切です。

法人の種類には、株式会社や合同会社などもありますが、一般社団法人や一般財団法人などもあります。

ここでは、一般社団法人の特徴をはじめ、一般財団法人や株式会社などほかの法人格との違いを解説します。

法人の目的や守るべき原則を理解することで、自分が選ぶべき法人がどれかわかりやすくなるでしょう。

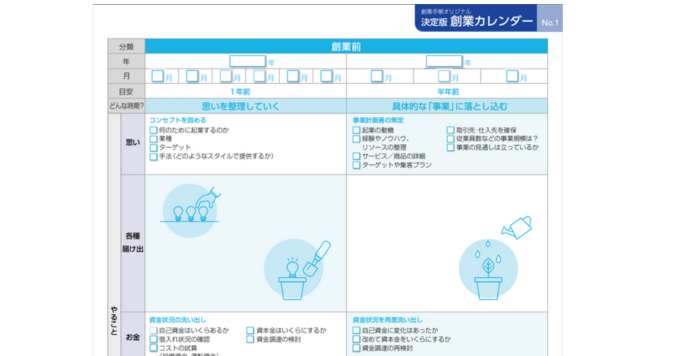

また、創業手帳では、独立起業や法人化のときにご利用いただける創業カレンダーをご用意しています。下記のようにカレンダー形式で、いつ、なにをすべきか?をチェックできます。スムーズな創業準備のためにぜひご利用ください。すべて無償提供になります。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

一般社団法人とは

一般社団法人は、一般財団法人や株式会社などと並ぶ法人格のひとつです。

法人である以上、法律上人格が認められた組織となり、その目的に従い、権利を行使し、義務を果たすことが求められます。

それでは、一般社団法人とはどのような法人格で、どのようなことをするためのものなのでしょうか。

法人格における一般社団法人の位置付け

日本の法人形態は「株式会社」・「持分会社」・「その他の会社」・「一般法人」・「その他の法人」と大きく5つに分類されています。

法人形態と種類・営利か非営利かについてまとめましたのでご覧ください。

| 法人形態 | 法人の種類 | 営利/非営利 |

|---|---|---|

| 一般法人 | 一般社団法人/一般財団法人 | 非営利 |

| その他の法人 | NPO/医療法人/社会福祉法人/学校法人/事業協同組合/農業協同組合/農事組合法人/管理組合法人/有限責任事業組合/投資事業有限責任組合 | 非営利 |

| 株式会社 | ー | 営利 |

| 持分会社 | 合同会社/合名会社/合資会社 | 営利 |

| その他の会社 | 特別有限会社/外国会社 | 営利 |

5つの区分の中で、一般社団法人は一般法人に属する位置付けとなっています。

一般社団法人とは人の集まりを指す法人格

一般社団法人は、人の集まりを指す法人格です。法人として認められることでその団体は様々な契約を結んだり銀行口座を作ったり、財産を持ったりすることができます。

一般社団法人はある目的を持った人の団体であり、主に学術団体や研究団体、福祉や医療系の学会や協会、資格団体などがあります。

また、同窓会や自治体なども一般社団法人として運営されるもののひとつです。

ただ単に人が集まっただけでは単なる任意団体であり、法人格がなければ契約もできず、銀行口座を持つことさえできません。

そのため、その団体の中のひとりが代表者として契約や金銭の管理などを行うことになります。

しかし、このような方法では、代表となったひとりの負担が増えるとともに不正などのリスクも増えます。

そこで、一般社団法人として法人格を持つことで、法人名義で様々な契約などができるようになるのです。

誰かがすべての権限と責任を持つこともなくなり、メンバーの中で負担も分散でき、引き継ぎも楽になります。

一般社団法人は人の集まりであり、契約などの法律行為を行う、お金の管理をするといったことのほかにも可能なことは多いため、事業を興すために使うこともできます。

一般社団法人の例

一般社団法人として、有名な法人をいくつか紹介します。

<一般社団法人の例>

- 一般社団法人日本損害保険協会

- 一般社団法人 日本経済団体連合会

- 一般社団法人全国銀行協会

- 一般社団法人 全国青色申告会総連合

- 全国の医師会 など

このように、日本経済団体連合会(経団連)などの有名な団体も一般社団法人に位置付けられる企業です。

また、確定申告にサポートを行う、全国青色申告会総連合も、一般社団法人として活動しています。

一般法人と公益法人について

社団法人には、一般社団法人と公益社団法人があります。この2つの団体の差は大きく、一般社団法人よりも公益社団法人のほうが法人格を取得するのが難しいものです。

公益法人は公益を目的とする事業を行う団体であり、一定の公益事業を目的とするものしか法人格を取得できません。

公益とは「不特定かつ多数の者の利益」と定義されています。

つまり、運営法人だけでなく、社会や第三者に対して利益を生み出していくことが事業内容として求められます。

一般社団法人が公益社団法人になるためには、公益認定等委員会によって認定の判断を経て、さらに内閣総理大臣または都道府県知事の認定を受ける必要があります。

一般社団法人は事業に公益性がなくても取得できますが、公益目的の認定基準を満たさないと公益社団法人にはなれません。

一般社団法人の特徴

一般社団法人は、事業内容の制限など、運営していく上で決められたことがあります。

事業内容や設立方法、税制面のルールなど、一般社団法人の持つ特徴を知っておきましょう。

一般社団法人は非営利法人です。法人格を得るのは比較的簡単ですが、非営利法人として運営できるものに限られます。

一方で、基金制度や税制上の優遇措置など、一般社団法人ならではのメリットを得ることが可能です。

非営利法人である

一般社団法人は、非営利法人として営利目的の事業を行うことができません。しかし、事業で収入を得ることは可能です。

一般社団法人の本質を理解するためには、非営利について理解することが必要です。

非営利法人として営利目的の事業をできないことは、利益を上げてはいけないという意味とは違います。

法律上、営利目的の事業をしないということは、余剰利益が出ても利益の分配をしないという意味です。

法人の事業運営には費用がかかるため、収入を得られないのでは運営できません。

運営費用のために収入が必要なのは、一般社団法人でも同じです。

一般に、事業を行うためには出資者からの資金調達が必要であり、営利法人では利益が出た際に出資者に対して配当を行います。

しかし、一般社団法人では、配当で利益を分配できないため、出た利益は分配せずに次年度への繰り越しや法人の活動目的を達成するために用いられます。

設立が簡単である

一般社団法人は設立に必要な資金や人数が少なく済み、比較的簡単に作れる法人です。

一般社団法人の設立には、資本金が必要なく、機関構成も最低2人いれば成り立ちます。

一般社団法人の設立は法務局への登記のみで可能です。設立時には、社員2名以上で構成する社員総会と理事1名を置きます。

理事と社員は兼任できるため、最低2人の社員を置きどちらかが理事を兼任するだけで済みます。

定款の定めによって理事会や監事・会計監査人を置くこともできますが、これらの設置は任意です。

社員は議決権を持つ構成員のことをいい、一般的な従業員とは異なります。社員総会では社員が議決権を行使し、法人の重要事項を決定する最重要機関です。

また、理事は法人の事務を執行し、対外的にはその法人を代表する機関となります。

基金制度を設けられる

一般社団法人では、資本金という制度がありませんが、その代わり活動資金の調達手段として基金制度が設けられます。

社員や社員以外の第三者から資金を集めたものが基金です。基金は出資とは違って利益還元を行う必要がない代わりに返還義務があります。

しかし、基金は法人内の手続きで完結するため、使い勝手の良い制度といえます。。

基金制度を設置するのに法務局の登記は必要なく、新たな設置や募集においても登記簿に載ることもありません。

基金制度は、定款に基金に関する条項を含めるだけで設けられます。

税制上「普通型」と「非営利型」がある

一般社団法人は、税制上「普通型」と「非営利型」の2つの種類があります。2つは法人税法上の法人区分の違いであり、税制優遇措置の扱いが異なります。

普通型一般社団法人は、株式会社や合同会社と同じように課税されるタイプで、全所得に対して法人税が課税されます。

その分、利益を得るための収益事業を行うことが可能です。

一方非営利型一般社団法人は、収益事業から生じた所得のみに課税され、それ以外の所得には課税されません。

収益事業以外の所得には、会員からの会費や寄付金などがあります。

ただし、非営利型社団法人として認められるためには、要件を満たすことが必要です。

要件には、非営利性が徹底されていること、もしくは共益的活動を目的とすることがあります。

このどちらかの要件を満たすことで、非営利型になります。

非営利型といっても、非営利法人を意味するわけではありません。普通型でも営利目的の事業はできず、非営利型でも事業で利益を出すことは可能です。

一般財団法人と一般社団法人との違いと共通点

一般社団法人は、一般財団法人と同じ非営利法人として比較されることが多くなります。

ただし、財団法人とは違う点が多く、独立起業や法人化を目指す際には財団法人ではなく一般社団法人を選ぶほうが一般的です。

一般社団法人と一般財団法人の違いと共通点を理解し、法人を選ぶ際の参考にしてください。

一般財団法人と一般社団法人|設立目的の違い

一般財団法人は、お金や美術品などの財産を長期にわたって維持・管理・活用していくことを目的に設立されます。

一般社団法人の設立の目的は、社会貢献などであり、収益事業を行うこともできますが、利益を分配することはできません。

一般財団法人も営利を目的としない法人なので、この点では共通しています。

しかし、一般財団法人はお金や物の集まりであり、「財」を法人の運営基盤とした組織です。

一般社団法人は人の集まりであり、人の団体に対して法人格を与えます。しかし、一般財団法人は財産がメインの法人です。

そのため、長期にわたって維持・管理・活用していくために運営されます。

一般財団法人と一般社団法人|出資・設立方法の違い

一般財団法人は一般社団法人とは違い、財産をメインとした法人であり、その設立の際には財産の拠出が必要です。設立に必要な財産は、300万円以上となっています。

一般社団法人では出資は必要なく、基金を設立できすが、一般財団法人では設立時にまとまった資産が求められます。

資産の内容は現金とは限らず、絵画などの美術品でも問題ありません。拠出された財産は一般財団法人に寄付されたと考えられ、返還はされません。

また、財産を拠出した設立者は、運営には関わらず、法人の運営は第三者に任せます。

一般財団法人と一般社団法人|給与や従業員の働き方の違い

一般社団法人も一般財団法人も、ほかの法人と同じように従業員を雇用し、給与を払って働かせることが可能です。

従業員を雇用できる点は一般社団法人も同じですが、財団法人の場合には、一般事務のほか、専門性の高い職員や作業員などが多く求められます。

法人の持つ財産を維持するための研究や分析を行う職員、また、公共事業などで官公庁から委託を受け、検査や監督を行う職員などが必要です。

職員は「団体職員」と呼ばれ、契約期間の決まった契約職員や嘱託職員などもいます。

一般財団法人と一般社団法人|法人税の取り扱いの違い

一般財団法人も一般社団法人も、法人税法上の扱いは同じです。

普通型と非営利型があり、非営利型法人の要件を満たすものについては公益法人などとして扱われ、収益事業から生じた所得のみが課税対象となります。

また、非営利型ではない場合には普通法人としてすべての所得が課税対象です。また、財団法人にも公益財団法人があり、そちらも公益社団法人と同じように扱われます。

一般財団法人の例

一般財団法人をいくつかピックアップして紹介します。

<一般財団法人の例>

- 一般財団法人日本品質保証機構(JQA)

- 一般財団法人 不動産適正取引推進機構

- 一般財団法人ゆうちょ財団

- 一般財団法人全国市町村振興協会 など

JIS認証を行うJQAや宅建試験を行う不動産適正取引推進機構などが、一般財団法人として挙げられます。

また、ゆうちょ財団は資産や経済研究などを通して、社会全体の福祉増進を目指している法人です。

株式会社(一般企業)と一般社団法人の違いと共通点

一般社団法人は一般財団法人と同じく「非営利法人」であり、株式会社や合同会社などの「営利法人」とは違いがあります。

しかし、だからといって一般企業のように利益の出る事業をしてはいけないという意味ではありません。

一般社団法人には営利法人と違う点もありますが、同じ法人組織として意外と似ている部分もあるものです。

手続きや税制面についても、一般社団法人の種類によっては一般企業となんら変わりないものもあります。

事業内容の制限も同様に、法人の種類によっては違いがありません。

一般社団法人の定めている設立の目的や方法を理解し、株式会社などの一般企業との違いを確認してください。

独立起業や法人化を考えている場合、条件次第では一般社団法人も選択肢になる可能性もあるでしょう。

株式会社と一般社団法人|設立目的の違い

一般企業と一般社団法人の設立の目的は、大きく異なります。一般企業の設立の目的は、あくまでも事業で利益を得て、最終的には配当として分配することです。

非営利法人である一般社団法人の目的とは正反対です。

しかし、実際に行う事業自体はどちらも大きく異なるとは言えません。

非営利法人は社会貢献活動などに利益を利用することもありますが、公共的な事業に限らず、株式会社や合同会社のように収益目的の事業をすることも可能です。

また、収益を出してはいけない決まりもありません。

ただし、これは普通型一般社団法人の場合のみです。

非営利型で共益的活動を目的とする法人を目指す場合には、「主たる事業として収益事業を行っていないこと」という要件を守らねばならず、事業にも制約を受けます。

株式会社と一般社団法人|出資・設立方法の違い

一般企業と一般社団法人の出資や設立方法は、異なることが多い部分です。

また、一般企業でも株式会社や合同会社などの種類によって出資や設立方法が異なるため、それぞれの種類ごとに一般社団法人と似ている点と異なる点があります。

株式会社と一般社団法人とでは、株式会社のほうが資本金が必要であったり手続きが煩雑かつ費用も高かったりと、ハードルが高くなっています。

株式会社の資本金は1円から設定できるものの、登記などの設立費用として倍以上の金額がかかるようです。

その点、一般社団法人は資本金はなく、設立費用の総額も安く済みます。

一方、合同会社は、株式会社の手続きよりも費用は安く抑えられ、一般社団法人と同じくらいのコストでの設立が可能です。

また、合同会社は公証人による定款認証も必要ありません。

一般社団法人も株式会社同様に、定款認証が必要なので、その点では合同会社のほうが手続きは簡易的と言えます。

株式会社と一般社団法人|給与や従業員の働き方の違い

従業員の給与や働き方は、営利目的の一般企業と非営利法人である一般社団法人でもあまり違いはありません。

一般社団法人でも給与は企業と同じように支払い、従業員を雇用できます。

ただし、どちらかというと一般社団法人は専門性の高い業務が多く、一般企業のように汎用性の高いスキルの従業員を必要としない法人もあります。

株式会社と一般社団法人|法人税の取り扱いの違い

一般社団法人と一般企業の法人税の取り扱いは、一般社団法人の型によって異なります。

普通型の場合には、法人税は一般企業とまったく同じ扱いです。すべての収益に課税され、優遇措置はありません。

ただし、非営利型一般社団法人の場合には一部の収益が課税対象とならず、すべての収益に課税される一般企業とは一線を画します。公益社団法人も同様です。

NPO法人と一般社団法人との違いと共通点

一般社団法人と似ているものとして比較されることが多いのが、NPO法人です。NPO法人は似ている点もありますが、一般社団法人と違う点も多くなります。

NPO法人は正式には特定非営利活動法人という名称で、特定非営利活動を行う団体です。

一般社団法人と同じ非営利法人ですが、その事業内容には違いがあり、また、設立手続きの内容も異なります。

NPO法人と一般社団法人|設立目的の違い

NPO法人の設立の目的は特定非営利活動と呼ばれる社会貢献活動で、該当すべき20項目の活動が定められています。

しかし、NPO法人も一般社団法人と同じく、収益事業ができないというわけではありません。

非営利法人として収益事業をしてはいけないボランティア団体のように思われがちですが、実はNPO法人も事業で利益を得ることが認められています。

寄付金や補助金、助成金などで運営するだけでなく、委託事業などでも収益を上げ、それらの収益をもとに社会貢献活動を行います。

もちろん、非営利法人なので、収益の分配は行いません。

NPO法人と一般社団法人|出資・設立方法の違い

NPO法人に必要な設立の条件は、理事3人以上、監事1人以上、社員10人以上です。

一般社団法人と比較すると必要な人数は多くなります。また、設立手続きには数カ月と長い期間が必要です。

申請後には2週間の縦覧という手続き、さらに所轄庁の審査が2カ月程度かかります。

一方で、費用は一般社団法人と比べても少額で済みます。NPO法人設立には資本金や出資金などは必要ありません。

また、登録免許税の対象ではないため、登録手続きの費用も抑えられます。

NPO法人と一般社団法人|給与や従業員の働き方の違い

NPO法人も、一般社団法人と同じく、給与を払って従業員を雇用することができます。

事業への社会的責任をまっとうするために有給職員が運営するのが一般的です。NPO法人は収益事業もでき、経費として利益から給与を払うこともできます。

NPO法人と一般社団法人|法人税の取り扱いの違い

NPO法人の法人税の扱いは、一般社団法人の非営利型と似ています。NPO法人は公益法人として扱われ、税制上の優遇を受けることが可能です。

税法に規定されている収益事業で収益を得た場合のみ課税されます。収益事業以外には課税されません。

普通型の場合には、一般社団法人でも優遇はないので、NPO法人とは異なります。

NPO法人の例

NPO法人として、有名な法人をいくつか紹介します。

<NPO法人の例>

- 日本赤十字

- 中央共同募金会

- あしなが育英会

- 世界自然保護基金ジャパン(WWF)

- 国連WFP協会

NPO法人は比較的有名な法人が多く、日本赤十字やあしなが育英会など、医療や教育に関わる分野をはじめさまざまな領域に存在します。

規模も日本だけにとどまらず、世界的に活動している法人が多いことも大きな特徴です。

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人の設立は下記の流れで進めていきます。

<設立の流れ>

- 一般社団法人の設立を決定

- 定款原案を設立時の社員が共同して作成

- 設立予定地を管轄する公証役場で定款認証

- 法務局で設立の登記申請

- 銀行口座の開設や税金・社会保険に関する手続き

ステップごとに行うことをみていきましょう。

一般社団法人の設立を決定

まず最初に、一般社団法人の設立を決定しましょう。

一般社団法人の設立には、設立時社員として2名以上が必要になります。

個人だけでなく、法人も設立時社員となることが可能ですので、2明以上で設立を決定しましょう。

設立時社員は、設立時の事務手続きなどを行う社員を指し、社団法人の設立後は自動的に「社員」にシフトし、社員総会での議決権を有します。

定款原案を設立時社員が共同して作成

設立を決定したら、設立時社員が共同して「定款原案」を作成しましょう。

定款とは、一般社団法人の根本規則を定めるもので、設立時に必須の書類です。

必要項目が定義されており、ひとつでも漏れがあるとその定款は無効になってしまうため注意しましょう。

一般社団法人の定款には,次の(1)から(7)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 主たる事務所の所在地

(4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所

(5) 社員の資格の得喪に関する規定

(6) 公告方法

(7) 事業年度

引用元:法務省

定款は設立後の運営にも影響する事項のため、専門家とともに必須事項以外に何が必要か検討するといいでしょう。

設立予定地を管轄する公証役場で定款認証

定款の作成が完了したら、公証役場で定款の認証を受けましょう。

定款の認証とは、公証人が適切な法手続きに則って作成された定款であること、定款が適法であることを証明することを指します。

一般社団法人の定款の場合には、定款の認証を受けなければ効力が発揮されませんので注意が必要です。

定款の認証がなければ、登記申請も通りませんので必ず行うようにしましょう。

法務局で設立の登記申請

定款の認証が完了したら、法務局で一般社団法人設立の登記申請を行いましょう。

<一般社団法人の登記に必要な書類例>

- 一般社団法人の定款

- 設立登記申請書

- 登記事項を記録したもの

- 設立時理事、監事等の就任承諾書

- 設立時代表理事の印鑑証明書

- 本人確認書類

- 代表者印の印鑑届出書 など

そのほか、ケースによって必要書類が異なる場合がありますので、法務局に確認を行うことがおすすめです。

法務局で申請を行った日が一般社団法人の成立日となり、その日から一般社団法人としての活動を開始できます。

申請自体はおおよそ一週間で完了しますので、完了後には登記簿謄本と印鑑証明書を取得しましょう。

銀行口座の開設や税金・社会保険に関する手続き

設立が完了したら、一般社団法人の法人格で各種手続きを行いましょう。

銀行口座の開設や税務署への申請、役場への届出などが必要になります。

また、従業員を雇用や社会保険を利用する場合には、年金事務所や労働基準監督署などへの申請も必要です。

これらの事務的な作業が完了したうえで、一般社団法人としての活動を開始しましょう。

詳しくは以下の記事

まとめ

一般社団法人は、ほかの法人格と比べて設立しやすく活用しやすい法人です。収益を得ることも可能で、事業以外の任意団体の管理にも使われることもあります。

事業を起こす予定の人は、一般社団法人でも起業可能か検討してみましょう。

設立の費用も手続きも比較的楽で、どのような事業でも基本的にはでき、様々な業界で活用できます。

創業手帳の冊子版(無料)では、創業カレンダー(無料)も配布しております。時系列だけでなく、カテゴリ別にも確認できるようになっており、日付も記入してオリジナルのカレンダーを作成できます。ぜひあわせてご参考になさってみてください。

(編集:創業手帳編集部)

創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。