契約書の正しい書き方|印紙、署名、押印、袋とじ製本などのルール

契約書の署名・押印のルール、印紙の貼り方、袋とじ製本のメリットとは?

ビジネスで欠かせない契約書について、100万人の起業家・経営者の使う創業手帳代表の大久保幸世と、田中弁護士が解説します。

ベンチャー企業の経営者でも、今まで、会社間の契約書にサインしたことがないという人も多いでしょう。契約書の内容が大事なのはもちろんですが、形式的なところができていないと、会社としての格も疑われかねません。「人は見た目が9割」などと言われるが、契約書も見た目は重要です。

そこで今回は、契約書の署名・押印のルール、印紙の貼り方、袋とじ製本のメリットなど、契約書の書式や体裁について、押さえておきたい基本的なポイントをまとめました。

また、契約書を取り交わしている場合でも、トラブルが起きる可能性はあります。創業期は忙しいので、そのようなトラブルで事業がストップしてしまうと、大きな痛手となってしまいます。冊子版の創業手帳(無料)では、顧問弁護士の上手な活用法について、IT・ベンチャー系に強い弁護士に伺っています。

この度創業手帳では、役立つテンプレ集「スマートテンプレ(無料)」をリリースしました。起業やビジネスで頻繁に使用される契約書や各種文書の雛形・テンプレートを提供しています。名前や日付などを自動挿入する機能があり、各テンプレートには解説も付いています。雛形やテンプレートは、続々と追加予定ですので、ぜひご利用ください。

創業手帳 株式会社 代表取締役

大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 代表取締役 大久保幸世のプロフィールはこちら

まずは契約書の基礎知識を学ぼう

創業期に多いのが、契約書のトラブル。

当事者にならないと分からないものですが、意外と契約書の内容をしっかり見ずに契約してしまい、不利益を被るケースも多いのです。

忙しい創業期は特に、インターネット上にある契約書のテンプレートを、何も考えずに使ってしまい、後々困ることもあるようです。

下記をしっかりチェックして、トラブルを未然に防ぎましょう。

ビジネスにおいて「口約束」は通用しない?

一般的に、契約を行う際には「口約束」であったとしても、契約は成立します。しかし、ビジネスの場では、それが通用しないケースが多いのです。

取引を行う時には、条件などの項目は全て「契約書」に明記します。ビジネスの場では、個人間よりも利害関係者が多く、多額のお金も絡んでくるケースもあります。そのため、契約書により「客観的事実」を把握でき、トラブルが避けられるのです。

契約内容は原則自由

法律上、「契約自由の原則」が約束されているため、原則として当事者間で、自由に契約内容を決められます。

もちろん、他の法律に触れるような内容があれば、この限りではありません。

大事な契約書は専門家に見てもらう

契約書を確認するにも、知識がないと、判断が付きません。頑張って調べても、その情報元が間違っているケースも有あります。

後々泣きを見ないためにも、必ず大事な契約書は、弁護士など専門家に見てもらうのがベターです。

また、ビジネスの現場において、自分の専門外の出来事や業務に出くわすことは多々あるでしょう。その場合も、契約書と同じように専門家に相談することが一番です。冊子版の創業手帳では、創業期から税理士や社労士などの専門家と契約することのメリットについて解説しています。(創業手帳編集部)

契約書のルール

契約書をかわす際の注意点を把握したところで、実際契約書を作成する際のルールを見ていきましょう。

契約書は何部必要か?

契約書の部数は、契約する企業分だけ用意するのが一般的です。すなわち、2社間の契約であれば2部、3社間の契約であれば3部用意し、それぞれ、署名・サインし、押印した同じ内容のものを各社が保管します。

ただし、印紙税を節約するなどの目的で部数を少なくする場合もあります。

署名捺印と記名押印

契約書にサインする方法としては、以下の2つのパターンがあります。

②記名押印 = 自分の名前の欄までプリンター等で印字されており印鑑だけを押す

ベンチャーの経営者ならば、契約の印を押すのは社長が行うのが一般的です。その場合は、自署するのも手間であることから、印鑑だけを押す記名押印パターンの方が多く用いられており、基本的にはこちらのパターンで良いでしょう。(会社規模が大きい場合は、社内のルールを専門家の意見をもとに設定しているので、それに合わせるのが常です)。

ただし、もし、相手企業が先にサインしている場合は、その形式に合わせる必要があります。例えば、相手企業が署名捺印をしていれば、あなたも同じように署名捺印をしなければならないし、記名押印ならば、同様に記名押印する、といった具合です。

押印する印鑑の種類に制限はあるのか

結論から言うと、「登録印」「認印」のどちらでも問題はありません。しかし、トラブルを防ぐには、登録印にしておいたほうが無難です。

登録印以外で押印してしまうと、第三者が押印してしまったというトラブルが起きる場合があるからです。

会社設立時には、実印(登録印)、銀行印、角印の3つの法人印鑑を準備します。冊子版の創業手帳では、これらの法人印鑑の基本について解説しています。(創業手帳編集部)

署名・記名は何を書くのか

契約書を書く当事者が個人の場合

一般的に、戸籍上の姓名を記載します。改名などでも良い場合もありますが、特に理由がなければ本名を記載するほうが望ましいでしょう。

契約書を書く当事者が個人企業の場合

契約する当事者が分かるように、正式名称を明記するのが良いでしょう。

当事者が分かるのであれば、「○○商店」などの商号を記入しても構いません。

契約書はどこに押印するか?

少し難しい話をすると、契約を結ぶ内容を定めたものが契約書で、その契約書の内容に両者が納得して押印することで契約が締結されたことになります。

少し難しい話をすると、契約を結ぶ内容を定めたものが契約書で、その契約書の内容に両者が納得して押印することで契約が締結されたことになります。

では、その契約書のどこに押印すれば、「納得して印を押した」ことになるのでしょうか?

実は決まりはありません。契約書の内容を確認していき、たどりついた末尾に押印箇所が設けられているのが一般的です。たまに、契約書の最初に押印箇所がある場合もありますが、どちらであっても、法的に異なることはありません。

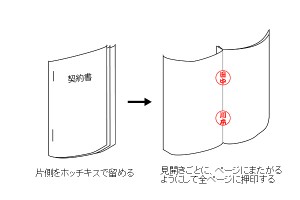

契印で複数枚の契約書偽造を防ぐ

押印で少し手間になるのが、契約書面の枚数が複数枚になるときです。この場合、前述の署名欄のところに印を押すのに加えて、さらに別のところにも印を押さなければなりません。

例えば、3枚の契約書で最後のページに署名捺印(あるいは記名押印)をしていたとします。ホッチキスなどでとめていたとしても1枚目、2枚目は、相手企業によって勝手にすり替えることができてしまうので、それを防ぐための対応が必要となります。

基本的なやり方は、契約書を見開きになるように開いて、ページごとにまたがるように押印していきます。これがいわゆる「契印」です。契印を全ページに契約を結ぶ双方の会社が行います。そうすれば、一方の会社が途中のページをすり替えたとしても、相手方の印を持っていないので、契印を偽造することはできなくなります。

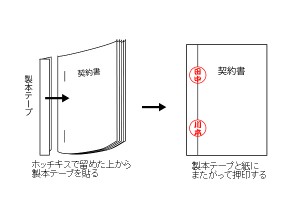

袋とじ製本で契印の押印がラクになる

ただし、見開きごとに押印する方法では手間がかかります。そこで有効なのが、製本テープなどを使って契約書の片側(通常左側)を袋とじにして製本する方法です。

この場合は、製本テープと契約書にまたがるように各社が契印をひとつ押せば済みます。契約書の一部をすり替えようとすれば、一度、袋とじにしている製本テープをはがさなければならないため、一カ所の契印で済むのです。

ホッチキス止めでも袋とじ製本であっても法的には差異はありませんが、枚数が多い場合、全ページに押印するのは手間であるので、製本テープ等を使った袋とじ製本の方が便利なのです。

契約書への印紙の貼り方

契約書のうち、印紙税法で「印紙を貼らなければならないとされている契約書」については印紙を貼らなければいけません。業務委託契約、請負契約書等、ベンチャー企業が使うほとんどの契約書が印紙を貼る必要があるものとなっています。

契約書のうち、印紙税法で「印紙を貼らなければならないとされている契約書」については印紙を貼らなければいけません。業務委託契約、請負契約書等、ベンチャー企業が使うほとんどの契約書が印紙を貼る必要があるものとなっています。

印紙を貼る場所については、特段、法律上の定めはありません。一般的には、印紙は契約書一番初めのページ左上部分に貼ることが多いです。

そして、貼り付けた印紙については、再使用出来ないようにするため、消印(印紙と契約書の書面にかかるように押印等をすること)をする必要があります。切手に消印があるのとイメージは同じです(国税庁参考頁 印紙の消印の方法)。

なお、印紙は、通常、双方がそれぞれ自分で保管する契約書に貼ります。契約書作成の場では、印紙を貼らずに、それぞれで持ち帰った契約書に印紙を貼るという扱いをすることが多いです。

このように聞けば、印紙を貼らなくても誰にもばれないと思うでしょう。しかし、それが税務調査で問題になるのです。

相手企業が印紙を貼っていないために、あなたの企業に税務調査が入るということもあります。余計な手間をかけないためにも、印紙は契約の都度に貼っておいた方が良いでしょう。

契約書の基本的な書き方のルール

契約書の全体構成をチェック

・タイトル

・前文

・本文

・末文

・作成日

・署名捺印(記名押印)

基本的には上記の6項目で契約書は構成されます。必要に応じてこれ以外の項目が追加されます。

契約書のタイトルの決め方

契約書のタイトルはその内容に即したものとなります。例えば、業務委託に関する契約であれば、「業務委託契約書」となりますし、賃貸物件を契約するには「賃貸借契約書」となることが一般的です。「契約書」という文言を盛り込むことは必須ではありませんし、「契約書」の文言がタイトルに無いからと言って、その契約書が無効になることはありません。

前文の書き方

本文の前に契約を要約した文章を記載します。これを前文と言いますが、契約書によっては前文の記載を省略していきなり本文から始まるものがあります。

前文では、契約者をそれぞれ「甲」、「乙」と言い換えますが、どちらが甲で、どちらが乙にしなければいけないという決まった書き方はありません。また、契約が3者以上に渡る場合は、「丙」、「丁」と記載していきます。

本文の書き方

本文の書き方は、契約書の重要部分となります。本文を分かりやすく記載するために、具体的な内容を箇条書きで記していきます。「〇〇条」、「〇〇項」のように、契約内容に沿って記載していきます。

末文の書き方

契約書の最後には、契約書をそれぞれ何通保有するかを記載します。契約書を各々保有するという事実をここで記載することで、契約書に関するトラブルを避けることができます。

作成日の書き方

契約が完了した日付を記入します。この日付に問題があると後々問題になりますので、必ずミスのないようにしてください。

署名捺印・記名押印

契約書は記名と押印が必須です。契約者本人が自筆で記名し、押印することが「署名捺印」、契約者の名称を自筆以外の方法で押印するのが「記名押印」と呼びます。印鑑については実印登録を済ませてあるものを選ぶのが一般的です。

「契約書作成」に役立つサービス一覧

契約書生成ツール/株式会社プロジェクトニッポン

株式会社プロジェクトニッポンが提供する、契約書自動生成ツールです。会員登録をすれば無料で利用が可能。必要項目の入力だけで簡単に契約書を生成できて便利です。

業務委託契約書や秘密保持契約書、雇用契約書をはじめ、アプリ利用規約や免責的責務引受契約書、金銭トラブルがあった際に使用する債務弁済契約書など、あらゆる契約書や規約書などが揃っています。

https://smabi.dreamgate.gr.jp/sb/keiyakusho_tool/

クラウドサイン/弁護士ドットコム株式会社

契約書作成後の、印鑑の押印や書類の郵送といった手間を省ける、WEB完結型クラウド契約サービスです。メールや電話などで事前に合意が済んだ契約書をアップロードし、相手の合意を得ることによって契約の締結が完了できます。

業務委託契約書はもちろん、請求書や領収書、納品書といった書類もこちらのサービスで利用が可能です。

https://www.cloudsign.jp/

Marshall/株式会社LegalFoece

Marshallは、クラウド契約管理システムです。契約書のPDFをアップロードすることで、契約者名や締結日などをテキスト化。情報がすべてデータベース化されるため、後からデータを取り出したいときにすぐ検索ができます。

取引数が増え、契約書をきちんと管理したい事業者におすすめです。

https://legalforce-cloud.com/marshall/index.html

まとめ

契約書の体裁については、一度意識しながらやってみればすぐ身に着くものですが、一度押さえておかないと、意外と分からなかったり間違ったりすることも多いのです。これを機会に押さえておきましょう。

また、契約書だけでなく、ビジネスの現場では、知っていればなんてことない、でも知らないと困るという事柄がいくつもあります。冊子版の創業手帳では、起業後に必要となるノウハウをわかりやすく解説しています。また、資料請求時に、Web版の無料会員登録も同時にできます。創業手帳では、会員向けに無料で専門家の紹介を行っています。専門外のことは専門家に任せ、自身のビジネスに集中できる環境を作るとトラブルは少なくなるでしょう。

契約書などの役立つテンプレ集「スマートテンプレ(無料)」を新たにリリース!徐々に追加予定ですので、ぜひ下記のバナーからご利用ください。

初めての起業・会社経営に!基礎知識をまとめたガイドブックプレゼント中

【関連記事】本当にあった怖い「税務調査」の話!起業家のための税務調査入門

【関連記事】法人印鑑|会社設立時に準備すべき実印・銀行印・角印

(監修:田中尚幸 弁護士)

(編集:創業手帳編集部,大久保幸世)