【記入例つき】事業計画書の書き方を初心者向けに解説|起業・融資対応テンプレートあり

起業・融資・資金調達や事業成功に欠かせない事業計画書を大解剖!

「事業計画書って何を書けばいいの?」「融資の審査に通る計画書の作り方が分からない…」

起業を検討している方や新規事業の立ち上げを考えている方にとって、事業計画書の作成は最初の大きな壁となりがちです。しかし、正しい書き方とポイントを押さえれば、金融機関からの融資や投資家からの出資獲得に大きく近づけます。

本記事では、初心者でも迷わず作成できる事業計画書の書き方を徹底解説します。すぐに使える無料テンプレートも用意しているので、ぜひ活用してください。

創業手帳では、多くの起業家支援や資金調達支援の実績をもとに、事業計画書の書き方や構成、注意点をわかりやすく解説しています。事業計画と資金シミュレーターも無料で提供しているので、ぜひあわせて活用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

事業計画書とは?定義や目的・必要な場面

事業計画書とは、事業内容や戦略、財務計画を体系的にまとめた資料です。「頭の中のアイデア」を「具体的な実行計画」に落とし込み、第三者に事業の全体像を伝える重要なツールとして活用されます。

起業時はもちろん、新規事業立ち上げや資金調達の際に欠かせない文書です。

事業計画書の主な目的

事業計画書を作成する目的は、大きく分けて以下の3つです。

・資金調達における信頼性の証明

金融機関や投資家は、返済能力や事業の将来性を判断するため、具体的な数値やロジックに基づいた計画書を重視します。口頭での説明だけでは伝わりにくい事業の魅力や実現可能性を、文書として明確に示すことができます。

・社内外の関係者との方向性共有

創業メンバーや従業員、協力企業との間で、事業のビジョンや戦略を統一するための重要なコミュニケーションツールとなります。

・自身の事業構想の整理と具体化

漠然としたアイデアを文字にまとめることで、事業の課題や強み、必要なアクションが明確になり、より実現可能性の高い計画へと昇華できます。

事業計画書が必要になる場面

事業計画書が求められる場面は多岐にわたりますが、主な場面は下記です。

・融資申請時

銀行や日本政策金融公庫などの金融機関が融資判断の重要な材料として活用します。特に創業融資では、実績がない分、計画書の内容が審査の大部分を占めるため、詳細で説得力のある内容が求められます。

・投資・出資を受ける際

ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家に対して、事業の成長性や収益性をアピールする必要があります。投資家は多くの案件を比較検討するため、簡潔で魅力的な計画書が重要です。

上記以外にも事業計画書は、社内での新規事業立ち上げ時や予算承認の稟議、補助金・助成金の申請時などで必須となる資料です。対象者に応じて内容や表現を調整することで、より効果的な提案が可能になります。

事業計画書の書き方・記載項目

では、実際に事業計画書をどのように記載すればよいのかを解説していきます。

また、事業計画書の具体的な書き方は、以下の記事でも紹介しています。より詳しい内容を確認したい方は、以下の記事も合わせてご確認ください。

1. 事業の全体像を示す

事業計画書の冒頭では、事業の全体像を明確に示すことが重要です。読み手が「どのような会社が、誰に対して、何を提供するのか」を瞬時に理解できるよう、基本情報を整理して記載しましょう。

会社プロフィール

会社概要について書きましょう。(例:商号、所在地、役員、株主構成、電話番号、ホームページアドレス、メールアドレス、主要取引先、主力商品、代表者経歴)

創業前であれば予定のものを書きましょう。

- POINT

-

-

・創業時は代表者経歴が重要

・事業に関連する経験、ノウハウ、スキルをどれだけ持っているか、代表者の事業に対する熱い思いを書いて、本気度をアピールしましょう

代表者プロフィール

代表者のプロフィールは、事業に関連性のある内容を記載しましょう。関係のない情報を含めると逆効果になる場合があるため注意が必要です。重要なのは「この代表者なら事業を成功させられる」と相手に信頼感を与えることです。

プロフィールには、特筆すべきポイントだけを簡潔にまとめれば十分です。具体的には、経歴や経営経験、保有資格などが該当します。新しい業種への挑戦であれば、これまでの経験をどのように活用するかを明確に示すと良いでしょう。

事業コンセプト/ビジョン

ここでは、なぜ、この事業をやるのかを明確にしましょう。できるだけ簡潔にわかりやすい表現が重要です。

- POINT

-

-

・自社の使命(ミッション)

・自社らしさ(コアエッセンス)

・自社の強み(コアコンピタンス)

・顧客のメリット

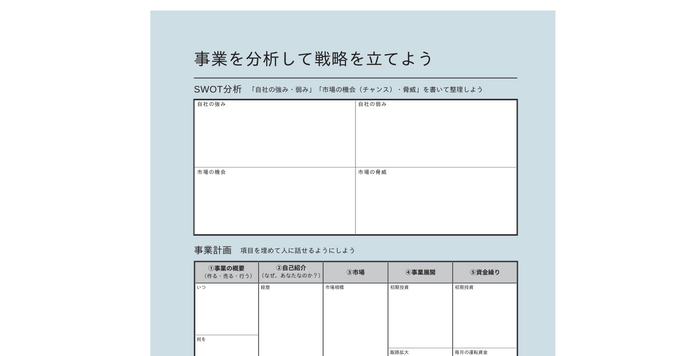

また、事業の戦略を分析するためのフレームワークに、SWOT分析というものがあります。

冊子版の創業手帳の巻末には、SWOT分析のための分析シートを掲載しています。事業コンセプトを明確にするのに、こちらも活用してみてください。

具体的に自分が達成できているイメージを鮮明に描けるようなものにしましょう。5年後のビジョンを考える上で大事なのが、以下「3W1H」です。

- POINT

-

-

・「When」……5年後

・「Where」……想定する市場(どこで)

・「What」……商品・サービスの具体的な内容

・「How much」……いくら儲けるのか(具体的な数字で。達成可能と思われるもの。同業他社の例や過去の経験則を参考にしてみましょう)

事業ドメイン(ターゲット・提供価値)

事業ドメインは、事業活動を行う領域のことです。ここでは、どのような顧客を対象にどのようなビジネスをするのかを考え、事業展開する領域を決めましょう。

事業活動の領域は、商圏ともいいます。具体的な範囲は、ターゲットにより異なります。ターゲットは徒歩で来店するのか、車なのかによっても範囲を変えてください。また、競合他社とどう差別化できるかもアピールできるといいでしょう。

- POINT

-

-

・「Who」……例えば年齢、性別、職業、趣味などの属性に分けて絞り込む

・「What」……「Who」の絞り込みができれば、そのターゲットに対して、どの商品やサービスを提供するのか

・「How」……どんな技術・ノウハウ・スキルを活かすのか

・自社の立ち位置の決定……ポジショニングマップ(縦軸と横軸に差別化したい項目を書く)を書き、自社の商品やサービスがどの位置にあるのかを明確にする

・商圏はどこにするのか

2. 市場分析と戦略の明確化

事業を取り巻く市場環境を分析し、その中で自社がどのように勝ち抜いていくかの戦略を明確にします。競合分析や顧客メリット、自社の強みを整理して、説得力のある事業戦略を構築しましょう。

PEST/市場規模/競合/顧客メリット

・社会的背景(PEST分析を活用)

ここでは、以下のポイントについて分析し、それらの背景があることからこの事業が成功するという理由を説明しましょう。

- POINT

-

-

・政治情勢……法改正や政府の動向、規制など(新聞、ニュース、業界紙などを参考)

・経済環境……人口動向、円安円高、原油高原油安、インフレデフレなど(経済産業省のホームページがおすすめ)

・社会情勢……人々の関心事、社会全体のムードなど(国民生活白書がおすすめ)

・技術革新の状況……商品の生産性が画期的に向上する技術上の発明の状況(例:フェイスブックの登場)

この4つの要素の分析はPEST分析といわれます。

・市場規模(成長性・需要見込み)

ここでは、自社の事業のマーケットの現状について分析します。この事業が成功するための十分な市場規模と成長性があることを明確にしましょう。

市場規模に関する情報を集める手段として、経済産業省、総務省、業界団体、民間のシンクタンク、マーケティングリサーチ会社などを利用するとよいでしょう。

・競合他社の動向(3社以上、4P分析で比較)

ここでは、競合他社を最低3社は見つけ、それらの強みを分析します。他者の強みを分析することで、自社の強みや独自性を見つけることができます。以下、「4P分析」です。

- POINT

-

-

・Product(商品)……何を売っているのか

・Price(価格)……いくらで売っているのか

・Place(流通)……どういう流通経路で売っているのか

・Promotion(販売戦略)……PR戦略、ブランド戦略など どうやって売っているのか?

・顧客のメリット(4C分析)

ここでは、自社が顧客から選ばれる理由を、以下のポイント4つの視点で分析します。以下、「4C分析」です。

- POINT

-

-

・Customer Value(顧客にとっての価値)

・Cost to the Customer(顧客の負担)

・Convenience(利便性)

・Communication(コミュニケーション)

自社の強み/商品サービス概要

技術、実績、スキル、ノウハウ、資格、組織力、企業風土などの観点から、自社の強みについて書いていきましょう。

また、自社の商品・サービスについても説明しましょう。

- POINT

-

-

・価値……目に見える価値、目に見えない価値、付随するサービス

・価格……自社のコスト、同業他社との比較、商品・サービスの価値、顧客が考えるコスト

・商品・サービスの品揃え

販売戦略/取引先/ビジネスモデル

・販売戦略(チャネル・プロモーション)

ここでは、顧客に自社の商品・サービスのことを知ってもらい、購入してもらうまでの仕組みについて説明します。

- POINT

-

-

・販売チャネル……販売経路

・プロモーション……顧客に商品・サービスを認知してもらうための戦略

販路にはさまざまな種類があります。営業や、ネットショップ、DM、ネット広告、代理店など、それぞれ特徴や長所・短所があります。

冊子版の創業手帳では、販路拡大の方法を一覧にして分かりやすくまとめています。

・主要な取引先・顧客(名称やシェア)

主要取引先や顧客についても、名称やシェア率を記載しておきましょう。

販売先や仕入先、外注先も同様に記載することで、より透明性の高い事業計画書が出来上がります。また、これらがきちんと書いてあると、企業全体の信頼度も高くなります。

・ビジネスモデル(収益化の流れを図解で)

ここでは、この事業が継続的に儲けられる仕組みについて、フローチャートにしてわかりやすく説明しましょう。

- POINT

-

-

・この事業におけるすべての登場人物と取引内容について矢印で結ぶ

・顧客に商品・サービスが届くまでのプロセス

・代金回収の仕組み

・利益を生みだす仕組み

3. 組織と体制を明記する

事業を支える人的リソースと組織体制について詳しく説明します。誰がどのような役割を担い、どのような意思決定プロセスで事業を運営していくかを明確にしましょう。

組織構成と採用計画

事業計画書に記載した事業を、どのような人員配置・勤務体制で行うのかを記しておきましょう。意志決定の流れや役割分担がひと目でわかる組織図になっていれば、始業計画書の評価は高くなります。

もちろん、長期的な視点に立って、人件費や採用計画・売上計画も書いておきましょう。

意思決定フローと社内体制

意思決定の流れと役割分担を明確にした社内組織図を書きましょう。第三者が組織図を見ただけで業務内容が推測できるようなものにしましょう。

4. 数字で裏付ける

事業計画の実現可能性を数値で証明する最も重要な部分です。売上予測から資金計画まで、具体的で根拠のある数字を用いて事業の収益性と持続性を示しましょう。

財務計画

財務計画には以下6つの項目を作成し、この事業が「将来どれだけ利益をあげることができるか」を具体的な数字で説明しましょう。現在から5年後までの計画を書いてみましょう。

・売上計画

各商品や各サービス単位などに分けて書きましょう。予測の方法として、見込客数や、公の経営指標などを利用して実現可能な計画にしましょう。

・売上原価計画

売上原価は、売上を上げるために直接かかった費用のことをいいます。ここでも「売上計画」と同様、各商品や各サービス単位などに分けて書きましょう。

・人員計画

人件費(給料だけでなく社会保険料や通勤費、研修費、退職金積立も含みます)や採用にかかる募集費用なども予測し、採用計画をたてましょう。

・設備計画

投資に見合うリターンが見込めるか、何年で回収できるかなどを見積もりましょう。

・利益計画

一番重要視される項目です。売上→売上原価→人件費→減価償却費→販売費→管理費→借入利息→法人税等の順序に予測しましょう。

その結果、売上総利益→営業利益→経常利益→税引後利益の予測ができます。信憑性のある数値にしましょう。

資金計画

「利益計画」と同様に重要なのが「資金計画」です。利益計画では利益が出ているかは分かりますが、現金が十分に足りているか、不足しているかまでは把握できません。

これは、設備資金の支払いタイミングや、入金と出金の時期のずれが利益計画からは見えないためです。

融資担当者は、返済可能な資金が確保されているかを重視するため、資金不足が見込まれる場合に自己資金やその他の返済原資をどのように補うかを明確に示すことが重要です。

借入の有無・詳細

金融機関や投資家にとって、借り入れ状況がどうなっているかは気になるポイント。これも記載しておきましょう。

借り入れがどのくらいあるかによって、融資や投資をするかどうかの判断材料になります。当然ですが、ウソを書いたりしてはいけません。

事業計画書の書き方のポイント

事業計画書を書く前に、以下のポイントを確認しておきましょう。

ターゲット(誰に読ませるか)と目的を意識する

事業計画書は読み手によって重視するポイントが大きく異なります。

例えば、融資担当者は返済能力を最重視するため、売上予測や資金繰りの根拠となる具体的な数値データが重要です。投資家の場合、事業の成長性やスケール可能性に関心があるため、市場規模や競合優位性、将来ビジョンを明確に示す必要があります。

また、協力企業との提携を目指す場合は、Win-Winの関係性や協力するメリットを具体的に提示することが求められます。ターゲットを明確にし、その読み手が最も知りたい情報を優先的に配置しましょう。

スムーズに書くための手順

事業計画書を書くときは、最初から完璧にまとめようとせず、書きやすいところから順に進めるのがポイントです。

たとえば、事業内容やターゲット顧客など、すでに頭の中にある部分から書き出すことで、全体像が見えやすくなります。

おすすめの進め方は次の通りです。

2.市場分析・競合調査:調査結果をもとに客観的に記述

3.収支計画・資金計画:数値を入れて説得力アップ

4.リスク対策・将来展望:長期的な視点を整理して最後に

構成は「全体のつながり」重視

事業計画書で重要なのは、各セクションが論理的につながり、一貫したストーリーを書くことです。例えば、市場分析で示した課題が自社の事業コンセプトの根拠となり、それが競合優位性や売上予測につながるといった流れです。

単に必要な項目を羅列するのではなく、「なぜこの事業が必要なのか」「なぜ成功できるのか」「なぜ投資価値があるのか」という問いに対して、論理的で説得力のある回答を全体を通して提示しましょう。読み手が迷うことなく、自然に理解できる構成を心がけてください。

数値や根拠を必ず入れる

説得力のある事業計画書には、根拠ある数値情報が不可欠です。

たとえば「3年で黒字化を目指す」と書く場合、その収益の見通しが「どうして可能なのか」を説明する必要があります。

- 【具体的な入れ方の例】

-

- 市場規模:「〇〇の市場規模は年間〇億円。成長率は年間〇%」

- 集客見込み:「チラシ配布3,000枚 → 来店率1.5% → 月45人想定」

- 売上計画:「1商品あたり3,000円 × 月100件=月商30万円」

根拠のある数字を使うことで、「思いつきではなく、計算された計画」であることを伝えられます。

すべての予測や主張に対して、データや経験に基づいた根拠を示すことが必要です。「なんとなく」や「きっと」ではなく、市場調査結果や類似事例、テスト検証の結果などを用いて説得力を高めましょう。

相手に伝わる・高評価につながる工夫を意識する

事業計画書は読み手に「伝わる」こと、そして「評価される」ことが目的です。内容が良くても伝わらなければ意味がありません。以下の工夫を意識することで、より高い評価につながります。

・専門用語を避け、簡潔で誰でもわかる言葉を使う

要点を絞り込み、1分程度で事業の魅力を伝えられる内容にすることが重要です。冗長な説明よりも、核心を突いた簡潔な表現の方が読み手の印象に残ります。

・構成の論理性

読み手が迷わず理解できるよう、情報を整理し、視覚的にも見やすいレイアウトにすることが大切です。図表の活用や重要ポイントの強調など、相手に伝わりやすい工夫を施してください。

・事業への熱意や想いも短く添えると、信頼感が増す

数字や計画だけでなく、創業の動機や社会に与えたい影響などを簡潔に伝えることで、人柄や真剣さが伝わりやすくなります。読み手の共感を得られれば、事業への信頼度も高まります。

【無料DL可】おすすめ事業計画書テンプレート

事業計画書のテンプレートは、その目的によって様々なフォーマットがあります。

ここでは、無料でダウンロードできるテンプレートを中心にご紹介します。

創業手帳のテンプレート

創業手帳では金融機関や経営者が使っている事業計画テンプレートを統合して、オンラインツールと紙のフォーマットを提供しています。いずれも無料で使えるので、利用してみましょう。

冊子版の創業手帳の巻末には、事業計画書のテンプレートがあります。

資料請求と同時にWeb版の創業手帳の会員登録もできます。どちらが使いやすいか比べてみてもよいと思います。

日本政策金融公庫の創業計画書テンプレート

創業融資を受ける際には特定の事業計画書テンプレートがあるので、融資を考えている方は目を通しておきましょう。

融資の際、最もポピュラーなフォーマットである「日本政策金融公庫」の事業計画書は、「株式会社日本政策金融公庫のホームページ」よりダウンロードが可能です。

金融機関のテンプレート

金融機関の場合も特定の事業計画書テンプレートがある場合が多いです。

金融機関のテンプレートは多くの場合数枚しかないので、別途自分で作成した事業計画書を添付するのがよいでしょう。

事業計画書の記入例

事業計画書を作成するときは、記入例を参考に必要な情報を不足なく載せましょう。この章では、創業手帳のオリジナル記入例、日本政策金融公庫の提供する記入例のほか、業種別の記入例を紹介します。

創業手帳のオリジナル記入例

こちらでは、一例として記入例を掲載します。

1. 事業概要

【記入例】

「高齢者向け配食サービス『まごころ便』を立ち上げ、地域の高齢者が安心して在宅生活を続けられるよう支援する。管理栄養士監修の献立と地元の食材を活用し、1日2回の配達を行う。」

→事業の“誰に・何を・どう届けるか”が明確。名称を入れると印象◎。

2. 創業の動機

【記入例】

「祖母の介護経験を通じて、“自宅で安心して過ごしたい”という高齢者の思いに応えたいと考えた。高齢者の孤立防止にもつながるサービスを自ら立ち上げたいと思い、創業を決意。」

→自分の体験や想いが伝わると、信頼感が高まります。

3. 商品・サービスの内容

【記入例】

・朝・夕の弁当配達(1食550円〜)

・利用者の体調確認サービスをセット

・管理栄養士が週替わりで献立を監修

→箇条書きで視認性よく。「価格帯」や「特徴」を明示。

4. 市場と顧客ターゲット

【記入例】

・対象:75歳以上の独居高齢者(エリア:○○市内)

・市場背景:○○市の高齢者人口は年々増加傾向。独居率は34.5%(市統計)。

・顧客ニーズ:調理が困難/見守りニーズあり

→データの引用で客観性UP。自治体資料や総務省統計を活用。

5. 競合分析

【記入例】

・競合A社:価格は安いが、見守りサービスなし

・競合B社:価格が高く、対応エリアが狭い

→当社は“手ごろな価格+見守り付き”で差別化

→他社との違いを具体的に示すことで、強みが伝わる。

6. 売上・収支計画(1年目)

【記入例】

・月平均顧客数:50名

・1日2食 × 30日 × 550円 × 50人=月売上165万円

・年間売上:1,980万円

・経費:原価、配送費、人件費などで年間1,400万円

・営業利益:約580万円

→数式を明示すると、納得感が生まれやすい。

7. 必要資金と使い道

【記入例】

・設備費(調理場・保冷車):300万円

・初期運転資金:150万円

・広告宣伝費:50万円

合計:500万円(日本政策金融公庫からの融資希望)

→金額の内訳と用途を明示することで、融資審査がスムーズに。

8. リスクと対応策

【記入例】

・利用者が想定より少ない → 地域包括支援センターとの連携で紹介強化

・食材コスト高騰 → 定期的な仕入れ先見直し・メニュー調整で対応

→リスク=マイナスではなく、「備えていること」が評価対象。

9. 今後の展望

【記入例】

「初年度は○○市で実績を積み、2年目以降は隣接市にもエリア拡大を検討。3年後には管理栄養士を増員し、特定保健指導への対応も進めたい。」

→具体的な時期と行動計画を示すことで、成長戦略として伝わる。

また創業手帳では、事業計画シートのテンプレートをオンラインでも活用できるようになりました。途中で保存することもできるので、出先で思いついた事などをメモがわりに入力するのにも便利です。

日本政策金融公庫の記入例

インターネット上には事業計画書のテンプレートや記入例が数多くありますが、日本政策金融公庫が提供する記入例がおすすめです。日本政策金融公庫の公式サイトには、さまざまな業種別の※創業計画書記入例が載っています。

国が100%出資する政策金融機関である日本政策金融公庫には、起業・創業したい個人が利用可能な融資制度があります。新規事業者が初めに検討することが多い融資先です。

事業計画書のチェックリストもあるため、書き上げた内容に漏れがないかの確認もしましょう。

※創業計画書:日本政策金融公庫で起業時に融資を受ける際に作成する

J-Net21の事業計画書記入例

こちらでは、J-Net21に掲載されている事業計画書の作成例をご紹介していきます。

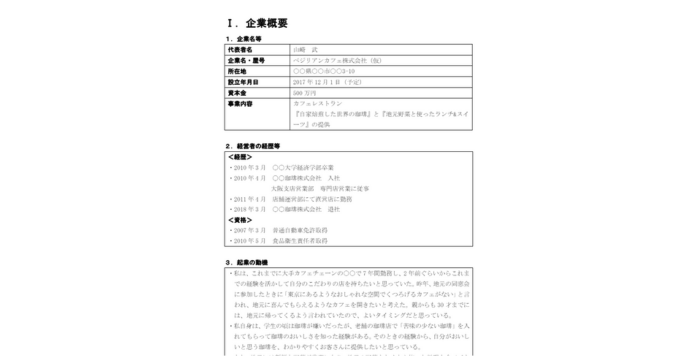

飲食業の事業計画書の記入例

出典:J-Net21 起業マニュアル 事業計画書の作成例 事業計画書「自家焙煎珈琲と地元野菜が豊富な料理を楽しめるカフェ」ベジリアンカフェ株式会社

自家焙煎コーヒーと、地元野菜を使った料理を提供するカフェを開業したいと思った場合の例を紹介します。

経営者の経歴や資格の欄には、コーヒーを扱う会社で働いた経験や食品衛生責任者の資格を記入します。これまでの経験にもとづく起業の動機から始め、具体的な事業内容などへと進めましょう。

一言でカフェというだけではなく、おいしさや居心地の良さを大切にしたいなど、こだわりを持った目標と検証にもとづく具体的な売上・営業利益の数字も載せます。

事業コンセプトは出店予定地の周辺にある競合店を分析し、自家焙煎コーヒーと地元野菜を使った料理は他にはないことをアピールしてください。

農園など仕入れ先や候補物件、返済計画などの具体的な数字も載せると説得力が高まります。

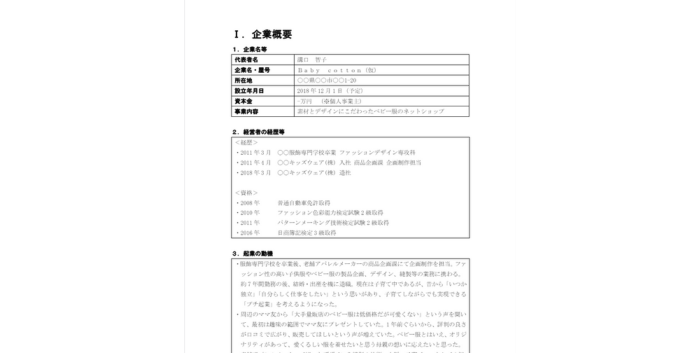

小売業の事業計画書の記入例

出典:J-Net21 起業マニュアル 事業計画書の作成例 事業計画書「「素材とデザインにこだわったベビー服のネットショップ展開」Baby cotton

素材にこだわったベビー服のネットショップを起業したいケースでは、服飾専門学校の卒業やキッズウェア会社で働いた経歴、制作に必要なファッション・色彩関連の資格、経営にかかわる簿記検定の資格があるとアピールになります。

その他、ママ友との交流経験も交え、育児と起業の両立を掲げると説得力は増すでしょう。

ベビー服のトレンドや業界の動きに注目してネットショップの競合店の傾向をあげつつ、経営者の強みを生かしたアイテムの製造から販売の流れも載せます。

ネットショップなので、サイトコンテンツを充実させる方法やSEO対策についても具体的に書きましょう。

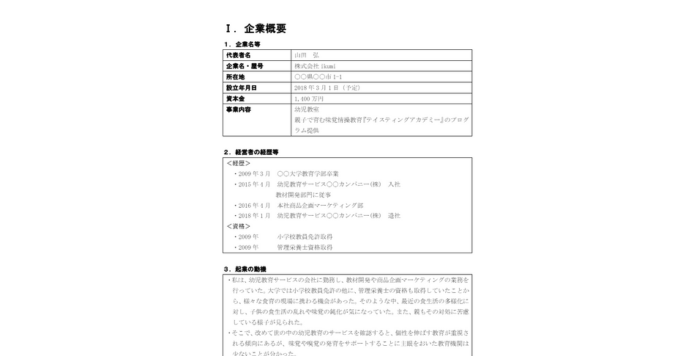

サービス業の事業計画書の記入例

出典:J-Net21 起業マニュアル 事業計画書の作成例 事業計画書「親子で育む味覚情操教育のアカデミー開校」株式会社 ikumi

親子参加型の味覚情操教育に取り組む幼児教室を開業したい場合、幼児教育に関する企業で働いた経歴や、小学校教員・管理栄養士資格はアピールになります。経歴や取得資格にもとづく事業であり、これまでにない分野であると伝えましょう。

売上や事業利益の計画だけでなく、今後教室数を増やして事業拡大をはかる内容も入れます。

会員システムや開催日程、そのほかイベントの予定なども書いてください。子供にかける教育費の情報や家庭での教育環境、年収による学習費の違いなども載せると、ターゲットなどの説得力が高まります。

幼児向けの塾や教室が競合にあたるものの、それらのどこにもない内容をいくつか挙げましょう。

会員獲得のためのポスティングやSNSを使った集客方法を書き、教室で扱う食材や教材の仕入れ先も支払い条件まで具体的に載せるようにしてください。

事業計画書を作成する際の注意点

事業計画書を作成する際には、いくつかの注意点があります。作成する前に知っておくことで、より精度の高い事業計画書を作ることができるでしょう。

- POINT

-

事業計画書を作成する際の注意点は7つ!

→要点を整理しておく

→内容は細かいところまで記載しておく

→図などを挿入して見やすさを心がける

→統一されたフォーマットで書く

→事業競合についての調査内容を書く

→数値的根拠を記載する

→第三者に説明し、フィードバックをもらう

要点を整理しておく

事業計画書を作ったことのない初心者は、ダラダラと説明してしまうような文章になりがちです。

作成した自分だけが読んで理解できても、他の人が見たときに分かりずらかったり、重要なところがどこなのか分からなければ意味がありません。

事業計画書には、適時要点を記載しておくようにしましょう。

内容は細かいところまで記載しておく

事業計画書は、細かいところまで書いておくようにしましょう。

沿革や代表者プロフィールをはじめ、従業員数やビジネスモデル、問題点や課題も書くことで、企業の概要がわかりやすくなります。

資金提供者が出来上がったものを見て、企業の概要を理解できるような状態を目指しましょう。

図などを挿入して見やすさを心がける

図などを挿入することによって、理解度があがります。とくに数値などのデータを図で入れると説得力も増しますし、明瞭で分かりやすいです。

事業計画書は自分の事業を可視化するためのもの。時間をかけて作成することになるので、図を入れるなど「見やすい工夫」を心がけましょう。

統一されたフォーマットで書く

フォーマットが統一されていないと、読んだ人は違和感を感じてしまい、ずさんな印象を与えてしまいます。

箇所によっては文字サイズを変えるのもよいですが、タイトルは○pt、本文は○ptなどのルールを設けて、バラつきがないようにしましょう。

また、文字のフォントや形式は統一して書くようにしましょう。

事業競合についての調査内容を書く

競合調査・市場調査をした結果を書くことも、事業計画書の大切なポイントです。

自社の戦略や収益目標を、調査結果と織り交ぜて説明できれば、他者の期待値は上がっていきます。

数値的根拠を記載する

事業計画書に記載する数字には、根拠が求められます。

「売上〇%増」や「〇万円増」などの収支見込みには、特にそれらが求められます。

根拠の説明は一筋縄ではいきません。しかし、数値のもととなったデータや根拠があるなら、一緒に事業計画書に記載しておきましょう。

第三者に説明し、フィードバックをもらう

事業計画書が形になった段階で、第三者にそれを使って説明し、フィードバックをもらいましょう。

自分が知らないことや、気がつかなかったことに意見をもらえます。

同業他社や金融機関の知人や担当者、公認会計士など、専門知識を持っている人に依頼してみましょう。

事業計画書作成後のチェックポイント

事業計画書作成後には、きちんと評価して貰えるかチェックしておきたい4つのポイントをご紹介しておきます。できあがった事業計画書が、金融機関や投資家にアピールできるかを改めて確認しましょう。

融資用の事業計画書であれば、融資の特徴を把握しておく

融資先の中には、事業内容が特定されている場合があります。

ひと口に融資といってもその数は多いので、融資用の事業計画書を作るのであれば、融資の特徴を事前に把握しておきましょう。

事業内容と融資の条件が合致すれば、受けられる融資が広がります。

事実とテスト検証の結果が盛り込まれているか

事業計画書にある程度の論理性は必要ですが、それがすべてではありません。

未来志向の内容になりがちですが、きちんと事実を記載しておくことも、高評価の事業計画書に大切な要素です。

また事業計画は、ロジックだけを書くのではなく、テスト検証の結果も盛り込んでおきましょう。

訴求内容が簡潔に整理され、1分程度でプレゼンできるか

事業計画書には簡潔さが必要です。

訴求内容が簡潔に整理されており、1分程度でプレゼンできることが理想的です。

難しいように思いますが、明確に、簡潔に説明できる事業計画書ほど融資先からの評価が高くなります。

実際に話して説明できるか

出来上がった事業計画書が、本当に1分以内で説明できるか実際にやってみましょう。

書いているときは気にしなかったことが気になったり、実はわからなかったりすることもあります。

全体がクリアになった事業計画書なら、融資や投資家への説明に高い効果を発揮します。

事業計画書を作るメリット4選

「事業計画書はなぜ必要なの?」と思っている方も多いはず。事業計画書は冒頭でお伝えした融資を受けるのに役立つだけではなく、様々なメリットがあります。

- POINT

-

事業計画書を作るメリットは4つ!

1.客観的に自社の強みと課題が見えるようになる

2.情報を整理し、構想が明確になる

3.関係者との意思疎通がスムーズになる

4.資金調達の獲得率が高まる

客観的に自社の強みと課題が見えるようになる

事業計画書を作成することで、自分の事業を客観視できます。

自分の事業計画を固めていっているときには「これで完璧だ!」と思えても、実際には不完全な部分もあります。

起業は不確定要素が多いので、見えていない部分も多かったりします。起業は会社設立前、後でも事業計画書は常に現状の環境変化に応じて修正していくものです。また、文章にすることにより準備しやすくなり起業に成功しやすくなります。

創業手帳では、起業家向けに無料で事業計画書の書き方の講習やアドバイスをしたり、創業手帳の巻末には事業計画書のフォーマット、スマホでも事業計画書が作成できる「事業計画シート&資金シミュレーター」を提供しています。

講習では、起業家のみなさんにまずは事業計画書を書いてもらうことがありますが、意外にも準備ができていないことに気づく方が多いです。また、事業計画書を書くことで、合理的かつ網羅的に起業について把握してイメージできるため、起業への意欲が高まったり不安を解消したりという効果もあります。

情報を整理し、構想が明確になる

事業計画書を作成すると、事業内容を言語化でき、かつ可視化できます。

売上目標や事業目的などを書き出していくので、頭の中にあった事柄が整理されていきます。

この時に生まれたちょっとしたひらめきは、必ずメモしておきましょう。ちょっとしたアイデアが新しい事業につながる可能性もあります。

関係者との意思疎通がスムーズになる

事業計画書を作成しておけば、ビジネスパートナー、投資家、金融機関、専門家、スタッフなど起業家のビジョンや事業に関わる人たちに方向性やそのための根拠を共有することができます。

トップの仕事は、方向性を決めることであり、伝えることです。

起業は自分だけではなく、様々な人たちが関わることになります。そのときに方向性の共有がきちんとできていなければ、せっかく事業をスタートさせても頓挫しかねません。

しかし、事業計画書があれば、関わる人たちと簡単に方向性を共有して歩を合わせた企業運営ができます。

人は、話を聞くだけでなく資料を見ることによって初めてイメージがわいてきて、起業家の夢を信じることができるのです。

資金調達の獲得率が高まる

事業計画書は、資金調達の際に重要な役割を果たします。金融機関の融資担当者は、貸したお金が確実に返済されるかを重視して審査を行います。そのため、口頭で「返済できます」と主張するだけでは十分ではなく、事業計画書が判断材料として利用されます。

融資向けの事業計画書では、内容の充実度や現実性が特に重要です。不十分な内容や非現実的な計画では審査を通過するのは難しいでしょう。また、計画の内容だけでなく、起業家の熱意が伝わるかどうかも審査結果に影響することがあります。

事業計画書は相手に信頼と情熱が伝わるよう、内容をしっかり作り込むことが成功の鍵です。

事業計画書を作成するために知っておくべき!「6W2H」とは

事業計画を作成する前に、事業の方向性や内容などを固めていくのに役立つ「6W2H」を知っておくとよいでしょう。

6W2Hはマーケティングに用いられるフレームワークで、8つの要素からなるものです。

- When:どのタイミングで実行するのか

- Where:どの市場を狙うのか

- Who:誰が行うのか

- Whom:どの顧客を狙うのか

- What:どんなサービスを提供するのか

- Why:なぜ事業を行うのか

- How:どのように実施するのか

- How much:どのくらいの資金が必要なのか

自分が立ち上げようとしている事業について、6W2Hに当てはめていくことで事業プランを固めることができます。

【例|飲食店開業の場合】

資金調達・店舗確保が完了する見込みである来年2月を予定。遅くても来年4月までには開始する。

東京を中心とした関東圏

創業者である自分を中心に雇用予定の従業員2名と運営する

10代~20代男女の学生がメインターゲット

インスタ映えするような特製パフェをメインに、一風変わった洋食を提供する

学生が楽しみながら食事できる場所、コミュニティースペース(サードプレイス)を提供することで、若者の健全育成の推進を図る。

メニューは100品以上を考案し、試食会でもっとも評価の高い30品を提供する。また、毎月2品以上の新メニューを追加していく。

開業資金は○○万円かかる見通し。客単価は○○円を想定。6カ月後からは増収となる予定である。

上記は簡単な例なので、実際にはもっと細かく考えておくとよいでしょう。6W2Hを活用しながら事業プランを固めておくと、事業計画書をスムーズに作成することができます。

さきほどの「事業計画書の書き方」の部分でもふれているので、頭に入れておきましょう。

事業計画書に関するよくある質問

事業計画書に関する疑問・質問は、書き上げてしまう前に、最初に解決しておきましょう。

事業計画書はどんな時に必要になるの?

事業計画書が必要になるシーンは、主に資金調達と事業継承の2つです。

特に資金調達においては、返済能力があるか、成長する可能性があるかを判断するための大事な証拠となります。

説得力・透明性のある事業計画書が、金融機関や投資家に信頼感を与えます。

事業計画書は1枚でも良いの?

事業計画書は1枚でも問題ありません。

事業計画書に求められるのは、長々とした説明よりも簡潔でまとまった、明確な説明です。

先ほども紹介しましたが、事業の全体像やコアを含めて、1分程度で説明できる内容が理想的です。

事業計画書は書くのにどれくらい時間がかかる?

内容の深さや準備状況によって異なりますが、初めて作成する場合は目安として3〜5時間程度かかることを想定しておきましょう。

特に、収支計画や市場調査などの数値部分は下調べが必要になるため、時間に余裕を持って取り組むのがおすすめです。

ただし、一度フォーマットが完成すれば、次回以降の更新や申請書類への転用がスムーズになります。最初にしっかり作り込んでおくことが、長期的には大きな時短につながります

手書きの事業計画書はマイナス評価を受けるの?

手書きの事業計画書でも問題ありませんが、できればパソコンで作成したものの方がいいでしょう。

理由は、多くの人に見てもらうものであることと、収益などの数字が変動することです。

見やすく、かつ修正しやすいように、事業計画書はパソコンで作るのがおすすめです。

何年分の事業計画を書くべき?

返済期間にもよりますが、一般的には3~5年分を求められることが多いです。

しかし、事業計画書が何年分必要なのかに関して、明確なルールはありません。

融資の事前相談の際に、何年分の事業計画が必要なのかを確認しておくといいでしょう。

将来の売上予測はどうやってするの?

ケースバイケースなので一概には言えませんが、「単価×販売数量/1日×営業日」でだいたいの業種は計算できるでしょう。

可能であれば類似業種のものを参考にすると、より明確に売上予測ができます。

日本政策金融公庫では、「過去の勤務経験」から算出された計算例が創業計画書の記入例に掲載されています。

異なる複数事業を同じ事業計画書に入れて良い?

異なる複数事業を同じ事業計画書に入れるのは、極力避けましょう。

事業計画を見た金融機関や投資家からは、どういうつもりなのかと良い方向に捉えてもらえなくなります。

もし創業したばかりなら、複数事業を同時に立ち上げることすらおすすめできません。

数字の根拠はどのようにして出す?

事業計画書に載せる数字は、起業する業界の起業の平均など統計的なものを参考にしましょう。中でも政府や政府関連の機関が公表する資料は信用性が高く、説得力が増します。

また、数字は計画どおりに事業が進んだ場合と進まなかった場合を想定し、最悪の状況になっても経営維持が可能な値を出しましょう。

無料の事業計画書テンプレートを利用すると良くない?

無料のテンプレートを使って事業計画書を作ることは、まったく問題ありません。

事業計画書にはひな型がないため、イチから作るとなると相当な労力がかかります。

無料で使える!「事業計画シート&資金シミュレーター」は以下から!

事業計画の書き方の決まりはあるの?

事業計画書の書き方に、正式な決まりはありません。

しかし、経営に関わるもののうち、以下の内容は最低限書きましょう。

-

- 事業の種類

- 収益をあげる方法

- 収益見込み

- 収益見込みの根拠

また、これらに付随する項目や、アピールポイントは、言わずもがな書いておきましょう。

事業計画書は個人事業主でも必要?

個人事業主でも事業計画書は非常に有用です。とくに以下のような場面では、準備しておくと役立ちます。

-

- 創業融資(日本政策金融公庫など)を申し込むとき

- 補助金・助成金に申請するとき

- ビジネスの方向性を整理したいとき

法人に限らず、事業を「他者に説明する」「将来像を描く」ためのツールとして、事業計画書は個人事業主にとっても強い味方になります。

事業計画書の作成は誰が書くべき?専門家に頼ったほうがよい?

事業計画書の書き方や作成のポイントに悩んだら、専門家に相談してみるのもひとつの方法です。

事業計画書は今後の事業の行く末を決める大事な資料。1人で解決できる部分とそうでない部分があります。

「餅は餅屋」なので、困った時に頼れる専門家も探しておきましょう。

まとめ・事業計画書で、事業の見通しと資金調達を成功させよう!

「一枚の紙から始まるビジネス」があります。事業計画書は、頭の中のアイデアを実行可能な戦略に変える第一歩。特に初めての起業では、視点の整理や方向性の明確化に大きく役立ちます。

創業手帳では資金調達に関する情報だけをまとめた別冊、資金調達手帳(無料)を発行しています。

融資制度の解説だけでなく、日本政策金融公庫の担当者やベンチャーキャピタリストなど、専門家のインタビューも掲載しています。具体的にどうすれば資金調達できるのか語っていただいているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、創業手帳アプリ版(無料)では、事業計画シート作成ツールもご用意しています。出資・融資の際に必須の事業計画書の作成をサポートします。ぜひお役立てください。

初めての起業・会社経営に!基礎知識をまとめたガイドブックプレゼント中⇩

創業手帳・創業者 大久保の解説

創業手帳・創業者 大久保の解説

(編集:創業手帳編集部)

多くの起業家を支援してきた中で比較的やりやすい方法をご紹介します。

すでに長くやっている会社の事業計画は、数字や実績があり、その分析がまず大事になります。

一方、新規事業や起業の場合、まだイメージすら固まっていないケースがあり、不確かな状態の中で事業を形成していきます。

そのため、広い可能性を探りながら、早くビジネスのイメージを固めることが大事になります。

色々なフレームワーク、思考の整理法について、この記事では紹介していますが、行き詰まった場合はシンプルに考えてみるのも良いです。

事業計画の作成は、まずは大まかで良いので書き出してみる、小さく話してみることをおすすめします。

頭の中だけで考えていてもなかなか進みません。

たくさん書けなくて良いので、一枚ペラでも構いません。要点を書いてそこから膨らませてみましょう。

まずは、1枚の紙にまとめ、眺めてみることで事業の全体像がつかみやすくなります。

また、経験豊富な相手と壁打ちすることも大事です。

創業手帳のアドバイザーや公庫、よろず相談、商工会議所、エンジェル投資家、先輩起業家などにもアイディアをぶつけて育ててみましょう。

思わぬ発見や視点があるかもしれません。

否定的な反応も含めて勉強になりますが、重要なのはまだ見ぬアイデアの多くは否定されて当たり前なので、多少の言葉でめげないようにしましょう。

アドバイスは受け取り、一方でどう実現したら良いか考えていきましょう。

特に実地で重要なポイントですが、顧客なりうる層へのヒアリングも大事です。

「こういうサービスを出そうと思っていますが、あなたなら買ってくれそうですか?」と聞いてみましょう。

良い反応でない場合、表現が上手くないか、あるいはコンセプトが、そもそも間違えている可能性もあります。

よくあるのが、顧客サイドがイメージできていない場合で、MVP(ミニマムバリュープロダクト)最小限の製品や、テスト版などがあるとイメージしやすくなります。

創業手帳が実践している斬新なやり方で、まずは売るためのホームページ・LP(ランディングページ)を先に書いて、売れそうなクリエイティブを先に作るという前後を逆にした手法もあります。

ユーザー向けの商品説明文を書いてみて、売れそうにない場合、商品自体かターゲットか売り方が説明のどれかを間違えている可能性があります。

毎月ホームページを無料で2時間でさっさと作ってウリを整理するというワークショップもやっていますので、よければ参加してみてください。

いずれにしても、何もプランが検証されないのと、何かしらの反応を得たのでは全くプランの重さが違います。

まずは書き出し。次に壁打ちをする。もしくはクリエイティブを作り反応を見るか、ユーザーになりそうな人に聞いてみる。

このサイクルを早い段階で回して検証していくことをおすすめします。