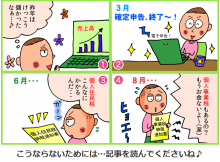

個人事業主が知っておきたい経理業務の基礎知識!やるべきことから管理する方法まで解説

ひとりで会社を回すのに最低限の経理知識は身につけておくべき!

個人事業主として仕事を始めると、営業やサービス提供に加えて、経理業務も自分でこなさなければなりません。

領収書の整理や帳簿付け、確定申告など、数字に関わる作業は避けて通れないものです。

「簿記の知識がないから不安」と感じる人も多いですが、最低限の経理の流れやポイントを押さえておけばスムーズに進められます。

この記事では、個人事業主が押さえておくべき経理業務の基本や効率的に進めるコツをわかりやすく解説していきます。

経理業務に関する知識を身につけておきたい人は、ぜひ参考にしてください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

個人事業主の経理業務の全体像

個人事業主の経理業務は主にどのようなことを、どのような流れで行うのでしょうか。まずは経理業務の全体像から把握していきましょう。

開業 → 日常 → 毎月 → 年次 → 確定申告の流れ

個人事業主の場合、まずは開業手続きを行うことになります。

開業届の提出自体は義務づけられていないものの、屋号名義の銀行口座を開設できたり、社会的信用を得られやすくなったりするなどメリットも多いです。

日常的に現金管理や記帳などを行いつつ、月末には取引先との請求・支払い対応などを行います。

さらに1年のまとめとして決算仕訳を行い、確定申告の提出と税金を納付します。

経理で必要になる主な書類・帳簿

経理業務では様々な書類を取り扱うことになりますが、主に帳簿と証憑に分けられます。

【帳簿】

| 帳簿の種類 | 特徴 |

| 仕訳帳 | 取引内容を借方・貸方に分け、勘定科目で仕訳をする |

| 総勘定元帳 | 仕訳帳から転記し、すべての取引を勘定科目で分類する |

| 現金出納帳 | 事業ごとに現金の出入りを記録する |

| 仕入帳 | いつ・どこから・何を・いくらで仕入れたかを記録する |

| 売上帳 | 売り上げた商品の内容や個数、単価、総額などを顧客別に記録する |

| 固定資産台帳 | 自動車やパソコン、不動産など取得価額10万円以上の資産を持っている場合に作成する |

【証憑】

| 証憑の種類 | 特徴 |

| 見積書 | 商品・サービスの価格や納期、取引条件などを事前に提示した文書 |

| 発注書(注文書) | 正式に商品・サービスの購入を依頼するための文書 |

| 請求書 | 商品・サービスの購入代金や支払期限などを示した文書 |

| 納品書 | 商品・サービスを納入する際に、その内容を示すための文書 |

| 領収書・レシート | 代金を受け取ったことを証明する文書 |

【個人事業主の経理業務】開業時に行うこと

ここからは、個人事業主の経理業務をより詳細に解説していきます。まずは開業時に行う経理業務です。

開業届・青色申告承認書の提出

開業時にまず行うのが、開業届と青色申告承認書の提出です。開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、事業開始日から1カ月以内に提出します。

さらに、青色申告をしたい場合は青色申告承認書も作成・提出を行う必要があります。青色申告承認書は確定申告時に青色申告の承認を受けるために必要な書類です。

提出期限は事業開始日から2カ月以内となっているため、開業届と一緒に提出するのがおすすめです。

青色申告書の提出によって、条件を満たすことで最大65万円の「青色申告特別控除」の適用を受けられるメリットがあります。

また、事業で赤字を出してしまった場合でも、翌年以降3年間は赤字を繰り越せたり、家族の給与を必要経費にできたりするなどのメリットも得られます。

事業開始等の届出書の提出

開業届は所得税に関する書類として提出することになりますが、個人事業税に関する書類として「事業開始等届出書」の提出も必要となります。

提出期限は各都道府県の税事務所によって異なります。開業届と同様に、提出が義務づけられているわけではないため、提出しなくても罰則を受けることはありません。

しかし、これから事業をスタートする区切りとして、事業開始等の申告書も提出したほうが良いでしょう。

なお、事業開始等の申告書を提出していなくても、確定申告によって所得情報は都道府県側にも伝わっています。

年間の所得が290万円を超えると個人事業税が発生するため、個人事業主の元に納税通知書が届けられます。

【個人事業主の経理業務】日常的に行うこと

個人事業主は日常的に事業に関わる業務をこなすことになりますが、加えて経理業務も日常的に行うべきことがあります。

| 日常的に行うこと | 内容 |

| 経費の支払い | 事業で使用したお金を精算する |

| 領収書・請求書などの整理 | 事業で発行した領収書や請求書などを日頃から整理しておく |

| 売上金の入金確認・記帳 | 売上金がきちんと入金されているか確認し、記帳する |

| 売掛金・買掛金の管理 | 現金以外の金銭取引を記録・管理する |

| 現金の入出金管理 | 現金による入出金を記録し、お金の流れを把握する |

領収書や請求書など、日々の取引の中で発生する書類はあとでまとめて整理するよりも、日頃からコツコツと整理したほうがまとめる時の負担も軽減します。

また、記帳は毎日行う必要はありませんが、定期的に通帳へ記帳して確認しましょう。

経費の処理については、「経費チェックリスト」もあわせてご活用ください。経費を「人件費」「交際接待費」「広告宣伝費」など23の経費科目ごとに分解し、それぞれの「経費削減のポイント」と「節税につなげる」ポイントを整理しています。

【個人事業主の経理業務】毎月行うこと

月末に行う経理業務として、主に取引先への請求・回収業務や取引先への支払い、月次決算書の作成などが挙げられます。

| 毎月行うこと | 内容 |

| 取引先への請求・回収業務 | 取引先に請求書を発行し、入金確認を行う |

| 取引先への支払い | 請求書を受け取り、正確な金額を入金する |

| 月次決算書の作成 | 1カ月の貸借対照表や損益計算書を作成する |

| 給与計算・源泉所得税納付(従業員を雇用している場合) | 従業員を雇用している場合は、従業員に支払う給与を計算し、源泉所得税を納付する |

月末までに取引先への請求・回収業務と支払いを済ませておきます。入金・支払い時には金額が間違っていないか、必ず確認するようにしてください。

また、月次決算書も作成しておきます。

月次決算書は作成を義務づけられているわけではありませんが、作成しておくことで現在の経営状態を把握でき、来月からの経営判断にも役立ちます。

【個人事業主の経理業務】年次で行うこと

個人事業主の経理業務において、年次で行うのは主に期末棚卸、決算仕訳、確定申告、税金の納付が挙げられます。

| 年次で行うこと | 内容 |

| 期末棚卸 | 在庫に残っている商品の数量・金額を確定させる |

| 決算仕訳 | 1年間の収入・支出を把握するために、貸借対照表と損益計算書を作成する |

| 確定申告 | 1年間の所得と正確な所得税を計算するために確定申告を提出する |

| 税金の納付 | 所得税や住民税、個人事業税などを納める |

実際の商品を取り扱っている場合、在庫数や状態を細かく把握することで正確な売上原価を算出できます。

たくさんの商品を扱っている場合は、定期的に在庫管理を行ったほうが良いですが、それほど在庫を抱えていない事業者であれば期末棚卸だけで問題ありません。

決算仕訳は事業の収益・資産状況を正確に把握し、確定申告にも活用するため重要な経理業務といえます。

毎月月次決算書を作成していた場合は、決算仕訳の手間を大幅に削減できるでしょう。

決算仕訳が完了したら確定申告書や青色決算申告書などを作成し、税務署へ提出します。

確定申告の提出期間は毎年2月16日~3月15日までとなっているので、期限を過ぎないように早めに準備をしておくことが大切です。

個人事業主が定期的に経理業務を行うべき理由

個人事業主は従業員を雇用していなければ、ひとりで事業や経理業務などをこなす必要があります。

負担は大きくなってしまうものの、それでも経理業務を行うべき理由があります。

財務状況を把握できる

経理業務を行うべき理由としてまず挙げられるのが、財務状況を把握できる点です。事業を運営するにあたって、お金の流れを把握して管理することが重要です。

例えば取引先からの入金が滞っていた場合、定期的に記帳を行っていないと入金されていないことが把握できず、対応が遅れてしまう場合があります。

また、お金の流れを管理していなかったことで手元にすぐ使える現金がなくなってしまい、黒字倒産に陥るリスクもあります。

こうしたリスクを防ぐためにも、経理業務はまとめて行うよりも定期的に行い、現状を把握したほうが良いでしょう。

請求・支払いの漏れを防げる

日常的に経理業務を行うことによって、請求や支払いの漏れを防ぐことも可能です。

請求漏れが発生した場合、単純に本来入るべき売上が減ってしまうため損失につながりますが、さらに取引先や顧客からの信頼が失われる可能性もあります。

また、取引先への支払い漏れが発生すると、関係性の悪化や遅延損害金の発生による損失を被る可能性も高いです。

取引先や顧客とのトラブルを回避するためにも、定期的に経理業務を行うことが大切です。

確定申告時の作業量が減る

日頃から経理業務を行っておけば、確定申告時の作業量を減らすことができます。

確定申告を行うには経費に使った際の領収書・レシートの整理から預金の確認、帳簿作成、申告書の作成など、様々な作業が必要です。

これらの作業を事業とは別に行う必要があるため、個人事業主ひとりだとかなりの時間と手間がかかってしまう場合もあります。

しかし、月次決算書を作成しており、日々の領収書・レシートをコツコツと整理しておけば申告書の作成もスムーズにできます。

融資を受けたい時に書類をすぐ準備できる

事業拡大や設備投資などを目的に銀行から融資を受けたい場合、様々な書類を準備する必要があります。例えば月次試算表や決算書、事業計画書などです。

これらの書類は日頃から経理業務を行っていればすぐに準備することができます。逆に経理業務を行っていないと作成するのに時間と手間がかかってくるものです。

すぐに融資を受けたくても書類作成に手間取ってしまい、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性もあります。

そのため、融資の申し込みがすぐにできるように、経理業務は日頃から行っておくべきです。

個人事業主が経理業務を管理する方法

個人事業主がひとりで経理業務を行うとなると大変ですが、以下の方法を取り入れることでひとりでも管理しやすくなります。

Excelなど表計算ソフトの活用

手軽に経理業務を管理したい場合には、Excelなどの表計算ソフトの活用がおすすめです。

仕事で使うことが多く、使い方に慣れている人なら、Excelを使うことで余計なコストをかけずに経理業務の管理が行えるようになります。

ただし、Excelなどの表計算ソフトは数字を自分で入力する必要があり、ヒューマンエラーを起こすかもしれません。

また、Excelは基本的に連動性がなく、複数のファイルを作成する必要があります。意外に時間や手間がかかってしまうというデメリットもあるので注意が必要です。

会計ソフトの導入

会計ソフトを導入することで、効率良く経理業務が行えるようになります。

Excelでは複数のファイルを作成する必要がありますが、会計ソフトなら1回の仕訳入力で様々な帳簿に自動で転記されます。

また、会計ソフトは直感的かつ簡単に操作できるものが多いです。経理に関する知識を最低限身につけていれば、誰でも簡単に経理業務が行えます。

経理業務の負担が大きい場合は「外注」も検討しよう

Excelや会計ソフトを導入しても、事業によってはなかなか経理業務を行う時間が確保できないという場合もあります。

もし経理業務の負担が大きい場合は、外注を検討するのもひとつの方法です。

ここで、経理業務を外注するメリット・デメリットを紹介します。

経理業務を外注するメリット

経理業務を外注するメリットとして挙げられるのが、個人事業主は本業に専念できる点です。

経理業務は慣れていないと時間がかかってしまうため、本業や睡眠時間を削らないといけない場合もあります。

しかし、経理業務を外注すれば本業に専念できるようになるため、事業の生産性アップも期待できます。

また、外注する場合は経理のプロに業務を依頼することから、ミスの発生も防げるでしょう。

税法の改正があったとしても、その改正内容を反映させて対応してもらえるので安心です。

経理業務を外注するデメリット

経理業務を外注する場合、どうしても費用が発生してしまいます。

費用は依頼する内容やどこに依頼するかによって異なるものの、小規模な事業者の場合は月額1~3万円程度が相場 です。

さらに、経理業務を外注に任せることで、リアルタイムの経営状況を把握しづらいというデメリットもあります。

経営状況の把握が遅れることで的確な判断が難しくなり、経営に大きな影響が出てしまう可能性もあるでしょう。

まとめ・個人事業主の経理業務は効率化を意識することも大切

個人事業主はひとりで事業の運営だけでなく、経理業務も行う必要があります。経理業務に時間をかけすぎてしまうと、本業が疎かになってしまうので注意が必要です。

そのため、経理業務は正確性に加えて効率化を意識することも重要となってきます。

例えば個人事業主向けの会計ソフトを導入したり、外注したりすることで、経理業務の効率化を図れるでしょう。

ただし、会計ソフトや外注はコストも発生することから、費用対効果なども含めて慎重に検討してみてください。

創業手帳(冊子版)では、個人事業主や自営業者、フリーランスなどに役立つ経理関連の情報もお届けしています。事業を運営していく中で身につけておきたい知識がある人は、ぜひお役立てください。

(編集:創業手帳編集部)