教育訓練給付金制度とは?在職中にスキルアップを目指せる制度をわかりやすく解説

2024年10月より特定一般教育訓練、専門実践教育訓練給付金が拡充!

教育訓練給付金制度とは、資格を取得するための講座費用の一部について、補助を受けられる制度です。スキルアップやキャリアアップを目指している方は、有効活用するとよいでしょう。

政府としては、人手不足業種への移動促進や、国全体の生産性を向上させたい意向があります。2024年10月より教育訓練給付金の上限を引き上げる措置が行われ、制度を利用するメリットがより大きくなりました。

今回は、教育訓練給付金制度の種類やそれぞれの支給額、利用するための条件などを解説します。

この記事の目次

教育訓練給付金制度は3種類

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした制度です。雇用保険給付の一つであり、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了し、ハローワークへ申請すれば受講費用の一部が支給されます。

| 一般教育訓練給付金 | 特定一般教育訓練給付金 | 専門実践教育訓練給付金 | |

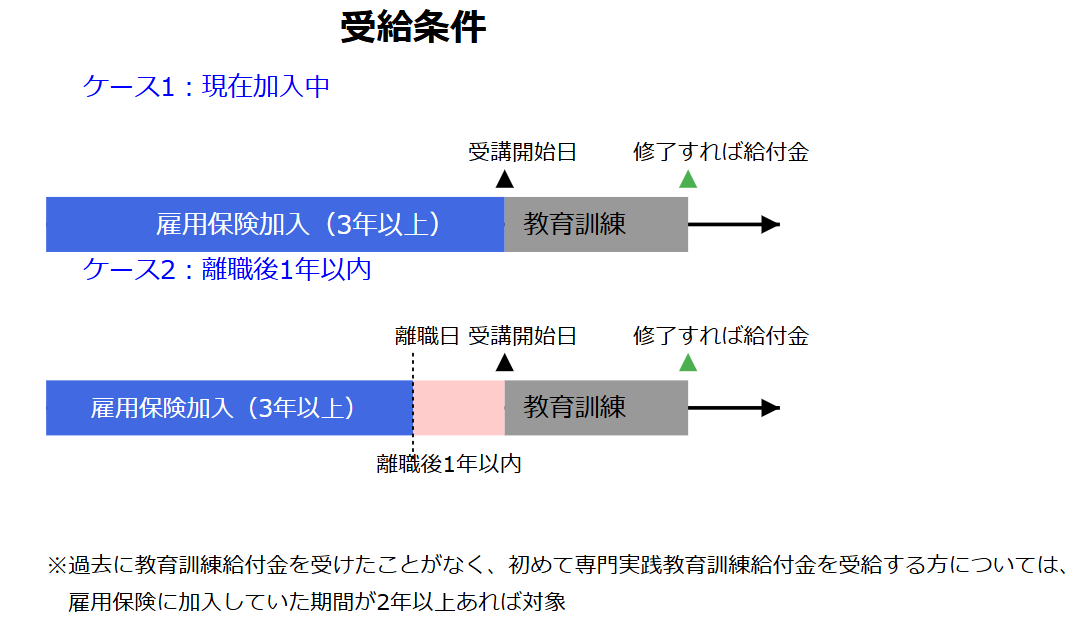

| 対象者 | ・受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方※ ・雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方※ |

・受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方※ ・雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方※ |

・受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方※2 ・雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方※2 |

| 対象となる訓練の一例 | ・簿記 ・TOEIC ・履修証明プログラム ・修士課程を目指す講座など |

・業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程 ・情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程など |

・業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程(1年以上3年以内) ・専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラムなど |

| 支給額 | 教育訓練経費の20% | 受講費用の40%(上限20万)~50%(上限25万) | 受講費用の50%~80%(年間上限64万円) |

※ 過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上

※2 過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとする方については、雇用保険に加入していた期間が2年以上

教育訓練給付金制度を利用すれば、自己負担額を抑えながら、スキルアップやキャリアアップにつながる資格を取得できます。また、実務で役立つ知識・スキルも習得できるため、人材価値の向上につながるでしょう。

「知識やスキルを習得したい」「自分の人材価値を高めたい」と考えている方は、制度を有効活用しましょう。なお、教育訓練給付の対象として厚生労働大臣の指定を受けている講座は、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で検索できます。

一般教育訓練給付金

まずは、一般教育訓練給付金の内容について見ていきましょう。

対象者

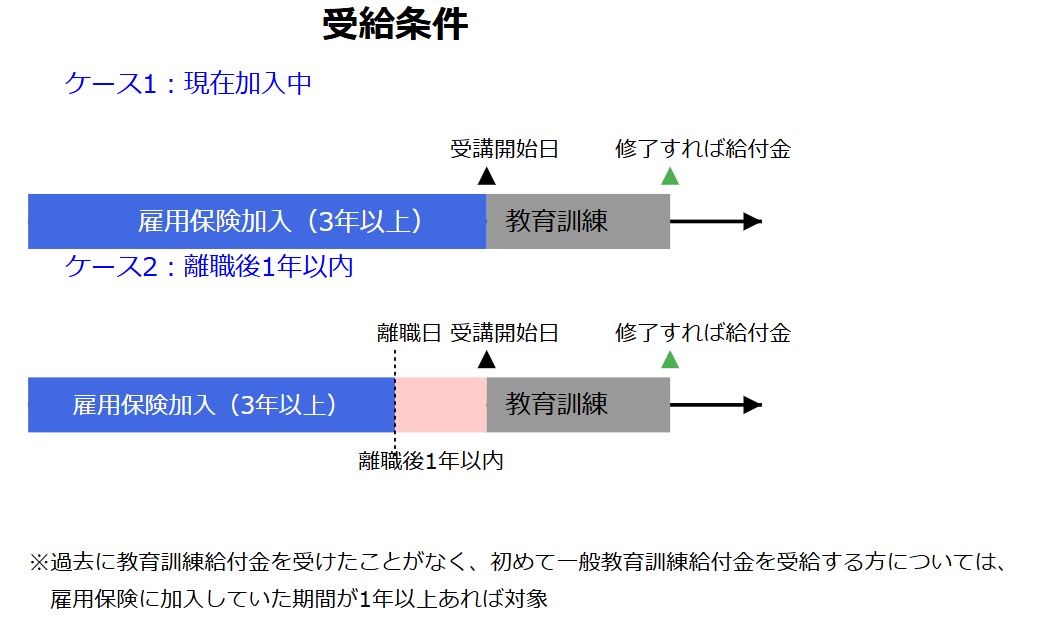

一般教育訓練給付金の対象者は、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了し、以下のいずれかに該当する方です。

| 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者 | 一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方 |

| 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方(離職中の方) | 雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上あるかた |

過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給する方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば対象者となります。

なお、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、対象外となります。

対象となる訓練

一般教育訓練給付金の対象となる訓練は幅広く、さまざまなレベルの講座が対象です。

簿記・ITパスポート・MOSなど基礎的な知識やスキルの習得を目指す資格や、大学院の学位取得を目的とする課程など、専門性の高い講座も厚生労働大臣の認定を受けています。

支給額

支給額は受講費用の20%(最大10万円)です。例えば受講費用が50万円の場合、10万円の支給を受けられます。ただし、給付金の額が4,000円を超えない場合は支給されません。

特定一般教育訓練給付金

特定一般教育訓練給付金は2024年10月より支給額の上限が引き上げられ、制度が拡充されました。

対象者

特定一般教育訓練給付金の対象者は、一般教育訓練給付金と同じです。

| 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者 | 一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方 |

| 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方(離職中の方) | 雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上あるかた |

過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給する方については、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば対象者となります。

受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、制度の対象外となります。

対象となる訓練

特定一般教育訓練の対象となる講座は、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練です。具体的には、以下の講座が対象となります。

- 業務独占資格、名称独占資格、必置資格に関する養成課程又はこれらの資格取得を訓練とする課程

- 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程

- 短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム(60時間以上120時間未満の課程)

- 職業能力評価制度の検定(技能検定又は団体等検定)の合格を目指す課程(2025年4月1日以降対象)

支給額

支給額は受講費用の40%(最大20万円)で、給付金の額が4,000円を超えない場合は支給されません。

2024年10月以降に開講する講座で、訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の10%(上限5万円)が追加で支給されます。つまり、支給額は最大で受講費用の50%となります。

例えば、入学料と受講料を含めて合計30万円の受講費用を支払ったとき、支給額は40%にあたる12万円です。

受講開始日が2024年10月1日以降で、訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、10%にあたる3万円が追加支給されます。つまり、合計で15万円の支給を受けられます。

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金は、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象です。

対象者

専門実践教育訓練給付金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。

| 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者 | 一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方 |

| 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった方(離職中の方) | 雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険に加入していた期間が3年以上ある方 |

過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給する方については、雇用保険に加入していた期間が2年以上あれば対象となります。

なお、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、支給対象外となります。

対象となる訓練

専門実践教育訓練給付金では、以下のように専門的・実践的な訓練が対象です。

- 業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程(訓練期間原則1年以上3年以内で、かつ取得に必要な最短期間)

- 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム(訓練期間2年、キャリア形成促進プログラムは120時間以上2年未満)

- 専門職大学院及び外国の大学院の経営管理に関する学位課程(外国の大学院の経営管理に関する学位課程については2025年4月1日以降対象)

- 職業実践力育成プログラム(正規課程は訓練期間が1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上かつ訓練期間が2年以内)

- 第四次産業革命スキル習得講座等の課程

- 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程(大学は4年以内、短期大学は3年以内)

支給額

専門実践教育訓練の給付額は、一般教育訓練給付よりも高く設定されており、受講費用の50%(年間上限40万円)です。給付期間は最大3年で、6ヶ月ごとの申請に基づいて支給されます。

また訓練修了から1年以内に資格を取得し就職した場合は、受講費用の20%が追加で支給されます。更に2024年10月1日以降に受講を開始し、資格取得・就職をし、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。

つまり、専門実践教育訓練では、最大で受講費用の80%の経済的援助を受けることができるのです。

例えば、訓練期間が2年間・入学料が10万円・6ヶ月ごとの受講料が40万円という専門実践教育訓練を受けたときのケースで考えてみましょう。専門実践教育訓練給付金は受講開始日から6ヶ月ごとに支給額を決定し、支給額は以下のようになります。

| 教育訓練経費 | 支給額 | |

| 第1期 | 50万円(入学料+受講料) | 25万円 |

| 第2期 | 40万円 | 15万円※ |

| 第3期 | 40万円 | 20万円 |

| 第4期 | 40万円 | 20万円 |

| 訓練修了から1年以内に資格を取得し就職した場合 | – | 32万円※2 |

| 訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合 | – | 16万円※3 |

| 総額 | 170万円 | 128万円 |

※ 40万円×50%=20万円だが、第1期と合算すると年間支給額の上限である40万円を超えるため、支給額は40万円-25万円=15万円となる

※2 170万円×20%=34万円だが、資格取得等した場合の支給額の上限である32万円を超えるため、 支給額は32万円となる

※3 170万円×10%=17万円だが、賃金上昇した場合の支給額の上限である16万円を超えるため、 支給額は16万円となる

上記の例では、受講費用の約75%の経費が給付金でカバーできます。結果的に自己負担額は約25%で専門的な知識やスキルを習得できるため、活用する価値が大いにある制度といえるでしょう。

教育訓練給付金制度を利用するメリット

教育訓練給付金制度は雇用保険制度に含まれる制度で、政府が管掌しています。

つまり、政府が労働者のスキルアップやキャリアアップのために用意している制度なので、有効活用しましょう。

従業員側のメリット

従業員が教育訓練給付金制度を利用して講座や訓練を受けた場合、以下のようなメリットが期待できます。

- 自己負担を抑えてスキルアップできる

- 講師から専門性の高い知識やスキルを習得できる

- 資格を取得して人材価値を高められる

- 職場内のキャリアアップや転職を実現し、よりよい待遇で働ける

全額自己負担で講座や訓練を受けるのは、経済的に負担です。しかし、教育訓練給付金制度を利用すれば最大で80%の補助を受けられるため、受講のハードルが下がるでしょう。

資格を取得したり、専門性の高い知識やスキルを習得できたりすれば、自分の人材価値を高められます。その結果、勤務先でのキャリアアップ・転職を通じてのキャリアアップを実現できるでしょう。

事業主側のメリット

従業員がスキルアップすることにより、事業主にとっても以下のようなメリットが期待できます。

- 自社で教育訓練を実施するよりもコストを抑えられる

- 実務に役立つ資格や知識を得ることで業務の効率化や生産性向上が期待できる

- 従業員のモチベーション向上やキャリア形成を支援できる

- 教育訓練を通じて従業員の適性や能力を把握できる

自社で専門的な訓練を行うとすると、人材面・時間面・経済面でリソースを割かなければなりません。しかし、外部機関の講座を活用すれば、コストを抑えて従業員のスキルアップを支援できます。

従業員の能力が高まれば、業務の効率化や生産性の向上といった形で自社に還元されるでしょう。IT関連の講座を受講してもらえば、省人化や省力化のアイデアが生まれる可能性があります。

従業員自身が「新しい知識や習得できた」と感じられれば、モチベーションが向上するでしょう。その結果、より多くの付加価値を生み出してくれる期待が持てます。

教育訓練給付金制度を利用するときの注意点

教育訓練給付金制度を利用するにあたって、いくつか注意すべき点があります。

訓練によってはキャリアンコンサルティングを受ける必要がある

特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を受けるためには、キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。

就職に向けた目標や職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで手続きを行います。キャリアンコンサルティングを受けないと給付金が支給されないため、注意が必要です。

専門実践教育訓練給付金の支給は早くても6ヶ月後

専門実践教育訓練給付金の支給は、早くても訓練開始から6ヶ月後です。まず自分で受講料を支払ったうえで、6ヶ月おきに受給する流れとなります。

また、一般教育訓練と特定一般教育訓練に関しては、受給できるタイミングは訓練終了後です。教育訓練の受講を修了した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に申請する必要があります。

受講費用の全額が補助されるわけではない

教育訓練給付金制度を通じて受給できるのは、最大でも受講費用の80%です(専門実践教育訓練の場合)。全額の補助を受けられるわけではなく、自己負担が発生する点には注意しましょう。

給付金の対象とならない支出がある

教育訓練給付金制度には、以下のように給付金の対象とならない支出があります。

- 検定試験の受講料

- 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

- 教育訓練の補講費

- 教育訓練実施者が行う各種行事参加費用

- 交通費器材の費用

- クレジット会社に対する手数料

- 支給申請時点での未納額

申請にあたって、訓練を行った機関が教育訓練経費に係る領収書を発行します。支給対象外となる経費を把握しておかないと、想定よりも受給額が低かった、という事態になりかねないため注意しましょう。

教育訓練給付金制度についてよくある質問

最後に、教育訓練給付金制度に関するよくある質問を紹介します。

支給要件を満たしているか知りたい場合は?

支給要件を満たしているか知りたい場合は、ハローワークで確認しましょう。受講開始予定日時点における雇用保険の加入状況、受講を検討している講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかなどを調べられます。

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座はどうやって調べる?

厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」を利用すれば、教育訓練の対象となる講座を検索できます。給付金制度の種類や取得したい資格ごとに検索できるため、受講したい訓練があれば利用してみるとよいでしょう。

受講のための交通費は支給される?

交通費は支給額を計算する際の対象になりません。つまり、受講のための交通費は支給されません。

公的な割引制度を利用する場合、教育訓練経費として認められる額はどうなりますか。

支給する金額は、受講者が自らの名において支払った費用である金額をベースに判断します。自らが支払っていない費用はすべて差し引いたうえで、支給額を計算します。

2回目の利用はできますか

前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が通算3年以上あり、前回の受給から3年以上経過していれば2回目の利用が可能です。

まとめ

従業員自身がスキルアップやキャリアアップを目指すうえで、教育訓練給付金制度は有用な制度です。自己負担額を抑えて資格を取得でき、さらに有益な知識・スキルを習得できるため、有効活用しましょう。

事業主としても、従業員の能力開発を促進することで、生産性の向上や業務の効率化を図れます。従業員が訓練を通じて得た知識やスキルを還元してくれれば、事業主としてもメリットを感じられるはずです。

政府としても人材開発を積極的に行いたい意向があり、2024年10月より給付金が拡充されました。創業手帳の補助金ガイドや補助金AI、では助成金や補助金制度の最新情報をリリースしているため、ぜひご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)