日本農業 内藤祥平│日本の農業を「ビジネス化」して世界のニーズに対応

日本の農業の強みの源泉である「品種」という知的財産を管理する

「美味しい日本の農産物を輸出しないのはもったいない。もっと世界の人たちに食べてほしい」と考え、日本の農業をビジネス化していくことを目的に創業したのが日本農業です。

日本の農業の問題点や日本の農産品に対する世界のニーズ、日本の農産品種の知財管理などについて、創業手帳代表の大久保が日本農業CEOの内藤氏に聞きました。

株式会社 日本農業 CEO

横浜生まれ、横浜育ち。両親は新潟出身。慶應大学法学部法律学専攻修了。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校農学部に1年間留学。外資系経営コンサルティング会社のマッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。2016年10月の退社まで、日本支社の農業セクターのメンバーとして活動。

2016年11月に株式会社 日本農業を設立しCEOに就任。Forbes JAPANが発表した、日本から世界を変える30歳未満30人「30 UNDER 30 JAPAN 2021」のフード部門に選出。

創業手帳 株式会社 ファウンダー

大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計100万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

イリノイ大学留学が日本の農業のビジネス化のヒントに

大久保:日本農業を創業された経緯を教えてください。

内藤:両親の実家が新潟県で、そこへ遊びに行く盆と正月には美味しいお米が食べられるという環境でした。専業農家をやっている人からはその大変さを聞くことがありますが、私は農業に対して程よい距離感で育つことができましたね。

転機はイリノイ大学の農学部に1年間留学したときです。当然、アメリカの農家の跡継ぎが多く通っている学校なのですが、彼らは当たり前のように、「クロスボーダーでM&Aするとしたらどんなチャンスあるのか」「中国とブラジルの貿易の問題に対してアメリカの農家にはどんなメリットが発生するか」というようなケーススタディを話しているのです。日本とアメリカでは、「生業としての農業と産業としての農業」という違いがこんなにもあるのかと痛感しました。それと同時に、日本の農業にもこのやり方を持ち込めばチャンスがあるのではないかとも強く思ったわけです。

マッキンゼーの農業セクターを経て、日本農業を創業

大久保:留学された後に入社されたマッキンゼー・アンド・カンパニーではどんな影響を受けましたか?

内藤:マッキンゼーは、顧客のためには、小さいことも大きいことでも分け隔てなく常に110%、120%のアウトプットで成果を出そうとする人たちばかりでした。そういうプロフェッショナルな人たちと働けたことは今だに影響を受けていると思います。

大久保:マッキンゼーを退社後すぐに、日本農業を創業されたわけですね。

内藤:日本の農業というと生業として続けている人が大半ですが、それをビジネス化していかなければいけないと考え、農業をビジネスとして成り立つようにしようというのが創業のテーマでした。そして、ビジネス的な農業を通じて、日本国内のマーケットだけでなく、海外のマーケットを取りにいこうと考えました。

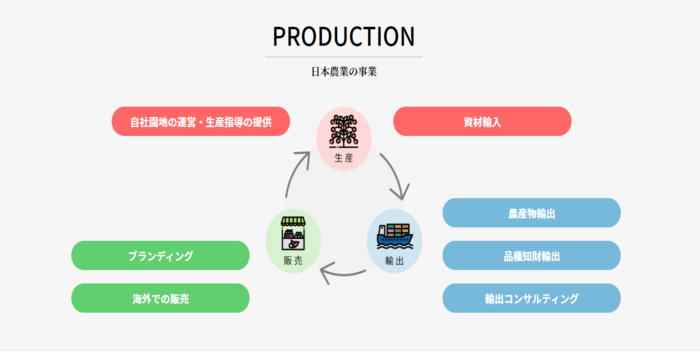

この2つを実現するために、農産物の輸出をしよう、輸出するために自分たちでも農業生産をしよう、さらに輸出だけじゃなくて海外生産をしようと広がっていきました。

農産品の輸出は日本の農家から農産物を仕入れ、それを私たちで輸出向けに検疫や農薬の問題に対応し、海外輸入業者や海外小売店に販売をするというのが商流です。ただ、タイ王国においては、私たちで輸入業者を立ち上げ日本農業から輸出をして、タイの合弁会社が在庫を持ちながら消費者に対して直に売ることも行っています。

大久保:日本の農産品は価格的に高いと思いますが、タイにはニーズがあるのでしょうか?

内藤:これまでは超富裕層のマーケットしか取れていませんでした。日本の農産品は美味しいことから超富裕層のニーズは手堅いものがありましたが、その下のアッパーミドルクラス(準富裕層)の日常消費には食い込むことができませんでした。彼らとしても、例えば、日本産のイチゴが美味しいのは知っているけれども、価格面で手を出さなかったのです。

そこで私たちとしては、美味しさを維持しながら流通の非効率を改善していくことで、日本産のフルーツの価格をアメリカ産やニュージーランド産のフルーツの価格と同等水準まで持っていこうと企業努力を続けています。

ポテンシャルの高いタイへ日本の農産物を輸出

大久保:経済発展が著しい他のアジア諸国もある中で、なぜタイだったのでしょう?

内藤:どの国から着手しようかと考えたとき、人口と1人当たりGDPと日本へのインバウンド数と、どれぐらいお金持ってる人がいて、どれぐらい日本好きかをまず調べました。本来その国が輸入しているべき日本の農産品の金額と、実際に輸入している金額を横に並べて比較していきました。

そうすると、ポテンシャルはあるけれども、まだあまり日本の農産品が輸入されてないというギャップがある国がタイだったわけです。台湾や香港などの東アジアはポテンシャルも高いのですが、既にそれなりに日本の農産品が売れています。

ただタイやインドネシアのような東南アジアはポテンシャルがあるにもかかわらず、まだほとんど日本の農産品が売れていない状況でした。実際には消費者のパワーが少ないなどさまざまな要因もありますので、そこで絞っていくとタイがもっともホットであり、今はタイに注力している状況です。

大久保:グローバル分析から始めるのはマッキンゼーっぽいですね。日本の農家ではあまり出ないような発想です。実際、タイへの販路開拓はどうでしたか?

内藤:当初は商品自体がない状態でした。仕入れ先がなく売り先もないとマッチングのしようがありませんよね。そこのどっちもない状況を打開していくことが大変でした。

仕入先もなかったのはなぜかというと、船便のコンテナで輸出をするとなると、大量のボリューム確保する必要があるので、それを私たちのような新参者が本当に買ってくれるのかと疑念のを持たれたわけです。

輸出を始めた際、最初はデコポンなどの柑橘系に注力しようとしていたのですが、タイではまったく売れませんでした。その代わりに、リンゴとサツマイモが売れました。特に「焼き芋が美味しい」ということが広まったことでサツマイモが売れたのです。そこはけっこう実際に売ってみないと「吉と出るか凶と出るか」のような世界ではあります。

コロナ禍の台湾においても対面での営業にこだわる

大久保:海外展開でいうとコロナ禍によって実際に行けなくなりましたよね。

内藤:コロナ禍になる前はタイ以外にインドネシアとフィリピンにも駐在員がいました。しかし隔離期間などのことも考えると日本との往来がしにくいため、いったんタイに機能を集約しました。タイに長く駐在するメンバーに関しては、半年ベースで人を送っている感じです。

Zoomなどのオンライン会議ツールを利用する手もありますが、新規開拓の場合には対面の方が良いのはもちろんです。そこで私たちはコロナ禍の間でも台湾にメンバーを送り込み、2週間の隔離期間を経て商談を行いました。

日本の農業会社で台湾に直接営業にやってくる会社が1つもない中、当社では営業担当を現地に送り込んだことで、かなりスムーズに商談が進みました。オンラインに適応しようというよりは、「オンラインしかできない環境でも対面で頑張ろう」という流れを大切にしています。

世界でもトップクラスの「日本の育種能力」を守るために

大久保:農業品種の輸出知財管理も事業として展開されていますね。

内藤:とにかく日本の種苗って無断で海外に流失しているのです。日本で育種されたぶどうのシャインマスカットが有名ですが、他の農産品も新しく育種された瞬間に海外に流失しています。

このこと自体はネガティブな話なんですけど、逆に言うと、日本の新品種の育種能力は世界が盗みたくなるぐらい優れたものというわけです。昔から現在に至るまで、もの凄く競争力があるのです。

そんな競争力があるのにも関わらず、ビジネス化してないし、保護してないからひたすら盗まれているっていう状況にありますが、この農業品種知財管理をきちんとやったらチャンスがあるのではないかと考えました。

具体的には、新たに育種された品種を海外に流失しても権利主張できるよう、商標や特許などの品質登録をサポート。それを登録した上で私たちがこの人たちは無断で栽培しないであろうと見なした海外の大手農協などとロイヤリティ契約を結び、「日本側に売上の◯パーセントを落としてください」という交渉を行っていきます。海外で日本の農業品種を保護しながらもマネタイズしていく事業です。

ただそれができる地域は限られていて、欧米では許諾制で栽培を許可しているのですが、タイでは現地農家に許諾をしていません。私たちが自己資本でイチゴ農園を開設し、私たちでオペレーションを回しています。そのイチゴ農園が儲かる仕組みは、日本で許諾された良い品種を栽培しているからであり、私たちが得たお金は日本側の品種権利者にロイヤリティとして払うという自社モデルを行っています。

農業における時間軸の長さを逆に味方に付ける

大久保:ITベンチャーの世界は10年経つとすべてが変わってしまうのですが、農業はその正反対の世界ですよね。

内藤:農業の時間がかかるところを逆に生かしていきたいという思いがあります。例えば、リンゴの苗木を植えてから、リンゴの実が十分収穫できるようになるまで、5年はかかります。それは100億円持ってる企業がやっても5年かかりますし、優秀な人材がやっても5年かかります。越えられないものがあるわけです。

農業は時間軸が長く、生産販売も複雑で大変ですが、それを一度構築できると強みになります。すぐにみんなが参入してきて、すぐにリプレイスされてというITのような世界にはなりません。

後から参入してくる人も同じように大変だし時間がかかるわけです。とにかくしっかり腰を据えて成長していけばいいという捉え方をしています。

大久保:日本の農業にはさまざまな課題がありますが、世界的にニーズがあるのは何故でしょう?

内藤:純粋に品質が評価されているのだと思います。フルーツでいえば、私はこの仕事を始めてから世界中の品種を食べましたが、やっぱり日本のフルーツは品質面で一歩抜きん出ていると感じます。

マクロなトレンドで言うと、ハイエンドフルーツだけでなく、食糧自体が人口の増え方と今後増やせる農地の量的に見ると、絶対に食料価格は上がっていきます。食糧危機の問題もありますので嬉しいことだけではないのですが、農産品を作っている人のベースの営業利益がどんどん上がっていくと思っています。

世界のさまざまな国でGDP上がってくると、牛肉や卵の消費量など、主食にお金をかけるようになった後にはハイエンドフルーツの需要が増えていくと考えています。大きなトレンドとして、農業をするということ自体が儲かるようになっていくのではないでしょうか。

大久保:最後に、今後、日本農業がコラボレーションしていきたい企業を教えてください。

内藤:ピュアに農業生産を行っている生産者です。例えば、「茨城でレンコンを作ってます」というような大規模農業の生産者とコラボレーションしていきたいので、そういう方がいらしたらご連絡いただきたいです。

ただし、我々は生産から販売と一気通貫で行っており、各バリューチェーンのポイントにおいてプレイヤーとして活動しているので、生産者以外でも、本気で日本の農産業を改革したいと考えている事業会社とは、幅広くディスカッションしたいと考えておりますので、是非気軽にお声掛けください!