キビテク 林まりか|ロボットビジネスで社会問題を解決したい。女性エンジニア起業家が目指す未来とは

最初は技術者の好奇心だけで起業。出産を機にミッションやビジョンを見直してビジネスが加速

労働力不足などを背景に、世界で市場が急拡大しているロボットビジネス。最近ではAIの活用が進み、多くの分野でロボットのニーズが広がっています。

こうした中、東大発のロボットビジネスベンチャーとして注目されているのが株式会社キビテクです。2024年3月には約8億円の資金を調達し、さらなる成長が期待されています。

「当社の技術を使ってロボットオペレーターの仕事を増やし、社会問題の解決につなげたい」と語るのは、キビテク社の創業者であり代表取締役CEOを務める林まりかさん。林さんが社会問題に目を向けるようになったのは、ご自身の出産がきっかけだったと言います。

今回は林さんに起業の経緯のほか、トラブルを乗り越えどう事業を成長させてきたのかについて、創業手帳代表の大久保がインタビューしました。

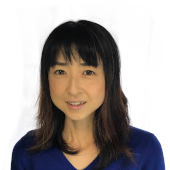

株式会社キビテク 代表取締役CEO

富山県出身。東京大学工学部機械情報工学科卒業後は大学院に進み、情報理工学系研究科知能機械情報工学科(情報システム工学研究室)を経て、学際情報学府博士課程を修了。2009年三菱電機株式会社に入社。3年間の勤務ののち退職し、2011年に大学院時代の仲間と株式会社キビテクを設立、代表取締役CEOに就任。

創業手帳 株式会社 代表取締役

大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計250万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。 創業手帳 代表取締役 大久保幸世のプロフィールはこちら

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

ロボットの遠隔操作システムを活用して、途上国の経済的な問題を解決したい

大久保:林さんがロボットに関心を持ったのは、やはり東京大学で行っていた研究でしょうか?

林:そうですね。もともと東京大学の工学部で学んでいる時にロボコンサークルに出会い、これがロボットの道へ進むきっかけになりました。その後大学院では、人型ロボットの研究で知られるJSK(情報システム工学研究室)に入りました。

この研究室は、起業家やスタートアップのCTOを多く輩出しているんですよ。例えばNASAと共同のプロジェクトを手掛けて、作ったロボットが宇宙へ行ったという起業家もいます。実際私の周りにも、そういう人たちがたくさんいましたね。

大久保:林さんは卒業後すぐに起業されず、就職されたんですか?

私自身は大学院を卒業後、メーカーに就職しました。とにかく電子工作をやりたいという熱量がありました。当時はガリガリ加工する音が出ても近所迷惑にならないよう、お風呂もない工場に住んでいたんですよ。

その後IPA(情報処理推進機構)が若い人材を発掘・育成するための「未踏事業」に応募して、採択されました。そこではアンドロイドの開発で知られる大阪大学の石黒浩教授にメンターになっていただき、人同士の繊細な触れ合いをセンシングする技術を開発しました。この技術が高く評価されまして、未踏事業を一緒にやっていたメンバーと仕事をしたいなと思って、3年勤めたメーカーを辞めて独立しました。

大久保:実際に起業してみて、いかがでしたか?

林:当時はエンジニアが会社を飛び出して独立した状態でしたね。プロダクトのプロトタイプはあるものの、すぐに事業化できる段階ではなく、受託開発を少しずつ行っていたという感じです。

その後出産という個人的なイベントがあり、これが転機になりました。起業直後は「自分が考えたアイデアをプロダクトにして世に出したい」という、エンジニアとしての好奇心だけがモチベーションでした。でも出産をきっかけに社会に目を向けるようになって、社会的意義のあることをしたいと思うようになったんです。

ロボット技術の会社をやっている私にできることは何だろうと考えた時、ロボットオペレーターという仕事が社会問題の解決につながるのではと思うようになりました。

遠隔地からロボットを操縦する「ロボットオペレーター」という仕事が増えて、例えばオペレーションセンターを途上国の貧困地域に設ければ、その地域に住む人は先進国に出稼ぎせずそこで働けます。つまり途上国の経済的問題の解決につながるのではないかと考えたわけです。これが第2の創業という感じですね。

大久保:読者の方にもイメージしやすいようにお聞きするのですが、途上国の方は御社の技術を使ってどのような働き方をするのでしょうか?

林:実際のプロダクトでお話しますと、まず倉庫に遠隔操縦システムがついている搬送ロボットを導入します。段ボールを載せた台車を運ぶようなロボットですね。

荷物を運ぶだけの業務でも、実はロボットが完璧にこなすのは難しいんです。障害物があってロボットが止まった時、なぜ障害物があるのかロボットには理解できません。他の人がたまたま立っていた場合、人なら「どいてくれませんか」と言えますが、ロボットにはそういう柔軟な対応はできないんです。

ですから何らかの理由で、たまに止まってしまいます。止まった場合はシステムが検知して通知を出すので、オペレーターがマウスを使ってロボットに移動指示を出します。こういった対応は遠隔でもできますので、オペレーターがどこにいても可能というわけです。

当社は海外拠点を設けるところまではまだできていませんが、試験的に簡単な操作をカンボジアへ委託したことがあります。実際にやってみて、ステップを踏んで取り組めば実現できるという手ごたえがありました。

またこうしたロボットの遠隔操作は、海外だけではなく例えば在宅を余儀なくされている方なども想定しています。

起業後はスタッフ離脱などの危機も。転機になったのはミッションを明確にしたこと

大久保:社会的意義を目標とした第2の創業に入ってから、事業の成長速度は変わっていきましたか?

林:そうですね。最初に起業した時は、もう趣味が高じたような感じでした。今思えば、これがよくなかったですね。共感してくれるエンジニア以外は巻き込みにくいし、マーケットにどうアプローチしていくのかということも考えにくかったんです。

また起業直後は「出たとこ勝負」のような感じで、事業も試行錯誤していました。その結果、一部のスタッフが「この会社にいても意味がない」と言って、お客様を連れて独立してしまったことがありました。やはり明確なビジョンやミッションがなかったことが、スタッフの離脱につながってしまったと思います。

その後出産を機に、あらためて人生や事業について深く考えるようになりました。またシングルマザーになったということもあって、人生でできることは限られていることを認識したんです。そこから、子どもたちの将来のためにできることをしたい、という考えになっていきました。

子どもたちのためという思いや社会的意義を踏まえて会社のミッションを考えるようになってからは、堂々と「これが自分の使命」と言えるようになりました。また仲間を集める時や資金調達する時にも、自分の使命を通じてしっかりと社会的意義を言えるようになりました。この第2の創業から、ビジネスが加速していったように思います。

大久保:プライベートなことで恐縮ですが、シングルマザーというお話がありました。起業は男女を問わず大きなハードルですが、やはり子育てをしながら起業するのは大変なことだと思います。起業当時、林さんがどんなことを意識されていたのか教えていただけますか?

林:どうしても時間に制約がありますので、その分経営陣や他のメンバーに業務を分担してもらっています。メンバーには本当に感謝しています。

こうした状況は、おそらく他の起業家の方でも直面することだと思います。私がそういう中で大切にしてきたのは、経営チームの設計です。仲間を集める時点で自分の状況を説明して、「私にできる業務の範囲はここまでだから、それ以外のところはお願いしたい」とあらかじめしっかり伝えるようにしました。

ただそうやって優秀なメンバーに集まってもらい、業務を分担してもらうと「自分の価値は何だろう?」という疑問が出てきました。私自身ここはまだ模索中ですが、やはり創業者である自分にしか語れないストーリーを持って、ミッションや理念をより深く表現していくことが、自分の存在意義かなと考えています。

大久保:現在は営業や経営など、技術以外のところを見ていらっしゃいますよね。起業時はエンジニアとしての好奇心がモチベーションだったという林さんにとって、こうした役割の変化に抵抗はなかったのでしょうか?

林:私の場合、自分の周りには優れたエンジニアがたくさんいました。ロボコンの時もそういう仲間をサポートして、チーム全体の目標達成に向けて動くところにやりがいを感じていたんです。ですから、役割の変化にそれほど違和感はありませんでしたね。

優れた技術を持つ人材と経験が強み。今後数年以内にIPOを目指したい

大久保:現在の事業について、教えていただけますか?

林:現在メインの事業は2つありまして、ひとつはロボットの受託開発事業、もうひとつは当社が開発した遠隔制御システムを使ったHATS(Highly Autonomous Teleoperation Service)プラットフォーム事業というものです。

ロボットの受託開発は、創業以来続けている事業です。受託開発によって現場作業の自動化ができますので、労働力不足といった社会問題の解決につながると考えています。

もうひとつのHATSプラットフォーム事業は、ロボット遠隔制御システムを提供するもので、先ほどお話したように途上国などからロボットを遠隔操作できるものです。場所や身体状況などに関係なく就業機会を均等化できるという、社会的な意義があります。

大久保:御社の場合、どのようなステークホルダーがいるのでしょうか?

林:受託開発事業で言うと、ロボットメーカーさんですね。メーカーさんと共同でロボット開発を行っています。

HATSプラットフォーム事業の場合は、エンドユーザーさんやロボットSier、商社、メーカーといった、さまざまなプレイヤーさんに向けて事業を行っています。

例えばロボットメーカーさんの場合は、遠隔システムや運行管理システムを導入していただきます。また当社はSierの立場としても事業を行っていますので、Sierの立場でエンドユーザーさんに対してソリューションを提供することもあります。当社のシステムなら複数のメーカーさんのロボットを統合的に管理できて、効率よく運用できるというメリットがあります。

大久保:なるほど。御社の強みというのはどのあたりでしょうか?

林:やはり強みとなるのは、ロボット制御などのソフトウェア技術ですね。当社は代表である私とCTO、さらに他にもJSKで人型ロボットを研究していたメンバーがいます。日本のスタートアップの中で、これだけロボット開発技術を持つ人が集まった会社はなかなかないと思います。

また当社は2011年創業で、10年以上の幅広い開発経験があります。ここまで多くのロボット開発経験がある企業はロボット業界でもまだ多くないと思いますので、そこも強みとして活かせると考えています。

大久保:今後の展開について、教えていただけますか?

林:今後は遠隔制御システムもそうですが、それ以外の技術にも取り組んでいくつもりです。事業をより拡張させて、狙える業種や狙えるフェーズを増やしていければと思っています。また会社としては売り上げをさらに伸ばして、今後数年以内にIPOを目指しています。

日本のロボット業界は世界に誇れる技術力があり、今後の伸びしろもある

大久保:AIの分野では日本は欧米に遅れていると言われますが、ロボット分野ではまだ日本にもチャンスがある気がしています。林さんから見た日本のロボット業界の可能性について、伺えますか?

林:おっしゃる通り、日本のロボット技術は世界の中でも先行していると思います。ただハードウェアで言うと、中国のメーカーが安価なものを出している状況です。ですからハードウェアに関しては、今後中国が伸びてくると思います。

とはいえロボットの場合、ハードウェアだけでは現場では使えないことも多いんですよ。臨機応変に動かさなければいけないので、そのための緻密なソフトウェア開発が必要です。それにセンサーなどの周辺機器ともうまく連携させる必要があります。

まさにこれはロボットSierの方々が取り組んでいることです。日本のロボット業界が世界で強さを維持できているのは、ロボットSierさんの層が厚いということもあると思いますね。

またソフトウェアの方が、市場規模として伸び率が高いと言われています。日本のロボット業界は技術力も高いですし、かつ今後の伸びしろもあると言えるのではないでしょうか。当社としても、より幅広い技術を使ったものを提供していきたいと考えています。

大久保:最後に起業直前・直後の方に向けて、アドバイスをいただけますか?

林:起業家として大事だなと思うことが2つありまして、ひとつは自分の使命と言えるミッションをしっかり持って、強く覚悟することです。

過去にとても重たい交渉の場があって、「どうすればこの交渉を進められるんだろう?」と悩んだことがありました。そんな時に思い出したのが、ソフトバンクの創業者である孫正義さんのエピソードでした。孫さんは通信事業に参入する時、総務省に赴き「自分は命を懸けて(社会的な意義のある)この事業をしようとしている。この通信事業参入の話が通らないのであればこの場で命を絶つ。そのくらいの覚悟で来ている」と語ったそうなんです。

創業者として、強い覚悟がないと乗り切れない局面がおそらく出てきます。私自身も厳しい交渉の場では、本当に自分の人生を懸けて取り組むという気持ちで臨みました。そういう覚悟を持つことが大事ですし、覚悟に至るものがある人はやはり強いと感じます。

もうひとつ創業者として大事だと思うのは、謙虚さです。創業者として自分より優秀な方を採用すると、社内は自分より優秀な人たちばかりになっていきます。つまり自分が最も優秀ではないという状況になるので、創業者として偉そうにしていてはチームが組めません。特に私のような技術者が起業する場合は、こういった適度な謙虚さが求められると実感しています。

創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。

(取材協力:

株式会社キビテク 代表取締役CEO 林 まりか )

(編集: 創業手帳編集部)