企画書の書き方をテンプレート付きで解説!構成のポイントや書くべき8つの要素

企画書の必要性や、ワードとパワーポイントの書き方の違いなどわかりやすく解説します

新しいビジネスやプロジェクトを始めるときに欠かせないのが「企画書」です。しかし、実際にどのように企画書を作成したらよいのか曖昧だったり、自己流で作成してしまったりと十分でない企画書が多いのも実情です。

WEBで調べるとたくさん情報はありますが、どれを参考にすればよいかわからない方も多いのではないでしょうか。

今回は、企画書とは何かを基本からわかりやすく解説し、実際に作成するための構成、さらには、ワードとパワーポイントで作成するときのメリットを紹介します。

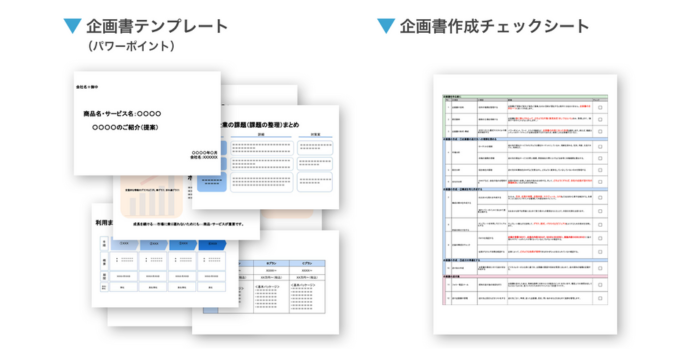

なお、ビジネスではスピード感が大切ですので、企画書をすぐに準備したい方は、創業手帳オリジナル企画書テンプレートを参考に作成してみましょう。

その他、役立つテンプレ集「スマートテンプレ(無料)」も新たにリリースしました。起業やビジネスでよくつかう契約書や各種テンプレートを利用できます。名前や日付などを自動挿入機能や、各種雛形・テンプレートの解説つきです。随時、テンプレートを追加中ですので、ぜひご利用ください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

企画書とは

企画書とは、ビジネスアイディアや施策を実現するための「手順」や「方法」を記した書類です。新規ビジネス、新商品、マーケティング施策、人材マネジメント策などについて説明します。

また企画書は、内容を理解してもらい協力を得るための「伝達手段」としても用いることができます。例えば、融資を受ける場合は金融機関へのアピールだったり、新商品を紹介する目的の場合は取引先などへのアピールに使用することができます。

そのため企画書では「何を伝えるか」が大変重要になります。特に、新商品などの企画では、細部にこだわった説明を入れすぎて、一番伝えたい事項が何かぼやけてしまうことがあります。

企画書は、綺麗な図やイラストを入れることが求められていると勘違いしがちですが、見え方は二の次です。重要なのは、企画書を使って、「誰をどのような行動に導きたいか」をしっかり定めてから作成すること。企画書は、見せ方も大事ですが、それ以上にストーリー展開や論理性がきちんとしていることも重要です。

関連記事:ビジネスプランは書き方によって事業の成功が決まる!書き方の例など解説 | 起業・創業・資金調達の創業手帳

企画書が必要な理由

自分の頭の中でいくら新しいビジネスアイディアや施策が思いついていたとしても、言葉だけで伝えるのは難しいです。また、メールやコミュニケーションツールの文章だけでも限界があります。

企画書は、アイディアの「根拠・必要性」「実施方法」「実施場所・時期」など、項目ごとに情報を整理することになるので、アイディアが「見える化」されて、共通言語で議論が可能となり、相手との理解がより深まります。

また、企画書は「自分の思考を整理する」ためにも必要です。相手に考えを伝えるためには、論理的であったり、ストーリー展開がわかりやすかったりと、情報が整理されていることが必要です。企画書を「検討」する過程で、自分でも気づいていない視点や情報を認識できます。

企画書と提案書の違い

企画書と提案書は、対象者が異なります。

企画書は、新規プロジェクトに関わる全ての人を対象としています。誰が見てもわかるように、新規プロジェクトの内容をまとめた書類です。

具体的なアイディアややりたいことを記載し、新規プロジェクトに関わる誰もが、新規プロジェクトの方向性を理解できるようになっています。企画書に記載する内容は、プロジェクトの具体的な進め方や、スケジュール、かかる費用などです。

一方で、提案書は新規プロジェクトを依頼するお客様に対し作成します。企画書は新規プロジェクトの内容を具体的に記載しますが、提案書は全体の流れを大まかに把握するための書類です。

お客様に課題を明確にしてもらうため、内容説明が主な目的となります。

関連記事:提案書の書き方を学ぼう!「刺さる」提案書を作成するコツとは?ーオリジナルテンプレート付ー

ビジネスシーンにおける企画書の必要性・重要性

ビジネスシーンでの企画書は、イメージしたアイディアを具体的な言葉や数値を使ってまとめ、上司など決裁権を持つ意思決定者に示すための書類です。

考えた案を関係者に検討してもらい、最終的に同意を得るために企画書を作成します。

意思決定者は、自分の中にある実現したいことを形にできる、新たなアイディアを常に求めています。

企画書に具体的なコストや収益などの情報が載っており、実現性が高いととらえた場合、評価するでしょう。

メールやSNSで発信する文面、話し言葉では企画書の代わりにしづらいです。

アイディアの根拠や実現性を明確にするためにも、ビジネスシーンでは企画書が必要です。

企画書を書き出す前の準備

企画書はいきなり作成するのではなく、事前準備が重要です。まずは、「ターゲットを明確にする」ことと、「企画概要を書き出す」作業をします。

企画書のターゲットとは、新規プロジェクトを進める主体となる人のことです。なぜ選んだのか説明できる人をターゲットとしてください。

また、ターゲットを明確にする理由は、企画書を提出する全員に誰が主体となって進めていくのかをはっきりさせるためです。

続いて、企画概要を箇条書きでまとめます。企画概要とは、新規プロジェクトの重要部分をまとめた部分です。企画書の書き出しにも使用され、続きを読むのかを判断する材料になります。どうやって課題を解決できるのかをイメージできる項目を書き出しましょう。

企画書の書き方は?構成や8つの要素

企画書の構成は、提出する先に応じて多少異なることがありますが、一般的には次のような「7つの構成要素」が含まれていることが望ましいです。

ご自身で作っている企画書とここで解説する7つの要素を1つずつ見比べながら、読み進めてください。

構成要素1:導入部分・キャッチコピー

企画書の概要を一言で表現したもの。理解しやすく覚えやすい工夫が必要です。

構成要素2:ターゲットを決める

消費者の多様化により、企画書には具体的なターゲットを決めることが必要です。年代は同じであっても性別や職業が異なると、求めるものは全く異なるためです。

ターゲットを決定するには、属性・価値観・課題・悩み・夢を具体的にあげて絞り込みます。

現在はさまざまな価値観があるので、少しでも多くの人をターゲットにしようとすると、コンセプトの軸がブレて企画書の説得力が下がります。

ペルソナを作ってターゲットをはっきりさせ、そのターゲットが「買いたい」「利用したい」と感じる商品作りのできる企画書にまとめましょう。

構成要素3:背景・現状の分析

SWOT分析やPEST分析、3C4C分析などのフレームワークを使い、企画をするに至った経緯、社会的背景などを考慮して、この企画を提案する理由を明確にしましょう。

※現状分析には次のような手法を用いて分析するとよいでしょう。下記で、これらの手法について詳しく掲載しております。そちらも御覧ください。

6W2H分析:現在の情報を正確に伝えることができる手法

現状分析では、6W2H分析を活用します。6W2H分析は、「いつ」「どこで」「だれが」「だれに」「なにを」「なぜ」「どのように」「いくらで」という8つの要素を使ったフレームワークのことです。

その他、以下のような分析手法もあります。詳しくは、以下の「初心者でも通せる企画書の作り方のポイントは6つ」で説明します。

■3C分析:マーケティングを項目ごとに状況を分析するための手法

■SWOT分析:自社の強みを整理するための手法

■PEST分析:文化や規制など外部環境を調べるための手法

構成要素4:企画の内容

「企画で実現したいゴール」「ターゲット」「コスト予測」を明確にしつつ、企画の内容を記載しましょう。

構成要素5:企画のメリット・デメリット

企業の中で提案書を書くからには、会社にとってのメリットとデメリットを明記する必要があります。当然、企画書を通すためには、デメリットを上回るような説得力のあるメリットを表現しましょう。

構成要素6:企画の実施主体

提案する企画の実施主体を明確にせずに進めてしまうと、その企画に関わるメンバー内で責任やタスクの押し付け合いになり、空中分裂してしまう可能性があります。

企画が通った後のチーム運営を円滑に進めるためにも、実施主体は事前に明確にしましょう。

構成要素7:企画の実施スケジュール

実施スケジュールを現実的かつ明確にしておくことで、企画自体の説得力が増し、企画が通りやすくなります。

構成要素8:問合せ先、会社概要

企画書が一人歩きして、想定外の部署の目に止まった際にも、すぐに連絡ができるように、問い合わせ先も明記する必要があります。

以上の企画書の構成は、全ての要素を入れているので、このままの通りに作成すると時間がかかりすぎると思う場合があるかもしれません。

しかし、企画書を作成するときに、6W2Hを活用して考えていれば、その情報を当てはめていくだけなので、そこまでの時間はかからないでしょう。

また、一つの章で何枚もページを割いて説明する必要はありません。長い資料を読む時間は相手にもない可能性もあります。むしろ、1つにつき1ページにおさまるように情報を厳選することが大切です。

これらを参考にして、以下では実際に企画書を書いていくポイントを見ていきます。

初心者でも通せる企画書の作り方のポイントは6つ

企画書をいざ作成してみようと思っても、何から始めたらよいか迷いますよね。いきなり、パソコンを開いても漠然としている場合には、まず「何の企画」であるか、種類を把握し、頭を整理しましょう。

ここでは6つのポイントに分けて、企画書の作り方を解説します。

ポイント1:企画書の大きな種類を理解する

一口に企画書といっても、次のような種類と提出先があります。自分が形にしたいアイディアはこのうちまずどれに該当するのか、整理しましょう。

-

-

事業の企画書(新規事業):新しい事業を始めるために何が必要でどのような方策を実施するかを説明したもの。主に、社内の関係部門や融資を受ける予定の金融機関が対象。

商品企画書:新規の商品を開発するために、いつまでに何が必要でどのくらいの費用・回収が可能かを説明したもの。主に、開発に協力してもらう取引先や、融資を受ける予定の金融機関が対象。

マーケティング企画書:商品の広報・広告の施策を実施するために、何をどのくらいの頻度で実施し、費用はどのくらいかかりそうかを説明したもの。主に、社内の関係部門や広報関連の助成金の審査機関が対象。

企画書の種類ごとに、企画書を通じて読み手に「何をしてほしいか」が分かれてきます。

新規事業であれば、資金やリソースでの協力をえることです。企画書は、相手に「何をしてほしいか」を伝え納得してもらうためのツールです。

納得してもらうためのストーリー展開をできるかが、企画書作成の大きなポイントです。

関連記事:事業計画書とは?書き方の18ステップやメリットを解説! | 起業・創業・資金調達の創業手帳

ポイント2:企画書で伝えたいことをフレームワークで整理する

納得してもらうストーリー展開をするためには、綿密な調査と論理的に無理のないよう情報を整理して順序だてて説明することが重要です。

情報の整理には、次のようにフレームワークを活用して検討すると誰でも簡単に頭の整理ができるでしょう。

ここでは「6W2H」「3C分析」「SWOT分析」「PEST分析」の4つのフレームワークを詳しくご紹介します。

フレームワーク1:6W2H

6W2Hは、「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(だれが)」「Whom(だれに)」「What(なにを)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」「How much(いくらで)」の英単語の頭文字をとったフレームワークです。

この8つの要素について考えを深ぼることで、より伝わりやすい企画書にブラッシュアップできます。

-

-

What:アイディアから企画の種類を見極め、企画を通じて何を実現したいか目的をはっきりさせる(例:新規事業の立ち上げによる売上向上を実現したい)。

Why: 企画が必要とされる、社会的背景・経済環境・他社状況など。実現する意義や理由をまとめる。なお、外部環境の調査は、シンクタンクや省庁の白書などを参考にするとよい。

Who: 企画内容の主体と、企画内容のターゲットと二つの対象を混乱しないようにする。企画内容のターゲットは、前項のWhyの時に、そのターゲットにしたのはなぜかをしっかり把握する必要がある。

一方、企画の内容を伝える相手には、誰が主体となって実行するかわかりやすくまとめておこう。単体なのか、共同なのかなど。When: 単純に「いつ」実行するかの時期や、スケジュール。

Where: 企画内容はどこで実行するかの場所や機会。今や、オンライン・オフラインなどの環境が多様なので、実施場所ごとにどのような内容となるかも整理するとよい。

How: 企画を実現するためにどのくらいの費用やリソース、どのようなステップが必要かなど、具体的な手段について。企画の時点では概算でよいが、漏れがないように注意したい。

フレームワーク2:3C分析

3C分析は「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3者を比較して、企画の現状を把握するためのフレームワークです。

・顧客(Customer):顧客のニーズ、市場規模、成長性など

・競合(Competitor):競合の強み、弱み、選ばれているポイントなど

・自社(Company):自社の強み、弱み、選ばれているポイントなど

3C分析を行う際には「顧客→競合→自社」の順番で分析を行うことで、よりフラットな視点で分析しやすくなります。

フレームワーク3:4C分析

4C分析の「4C」とは、・顧客(Customer)・競合(Competitor)・自社(Company)・流通チャネル(Channel)の英単語の頭文字をとったものです。

4C分析は会社や事業が現在どのような状況にあるかを把握するための、基本となる分析方法です。顧客から流通チャネルまで、順に分析を進めます。

初めに顧客が持つニーズや規模、成長性などを書き出しておき、次に競合のシェアや強み・弱みを調べて書き出します。

その後、自社にも同様の分析を行って情報を書き出しましょう。このとき、競合を意識しすぎると冷静な比較が難しいため、フラットな視点から分析します。

最後に流通チャネルを振り返り、商品やサービスが効率的かつ効果的に消費者のもとへ届いているかを検討します。

フレームワーク4:SWOT分析

SWOT分析は「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの視点から、企画を分析するフレームワークです。

・強み(Strength):自社や自社商品の強み、社内の強みとなるリソースなど

・弱み(Weakness):自社や自社商品の弱みや苦手、社内で不足しているリソースなど

・機会(Opportunity):自社や自社商品を後押しするような外部要因

・脅威(Threat):自社や自社商品に悪影響を及ぼすような外部要因

自社の強みや弱みは、視点を変えることで真逆に変わることもあります。企画をする目的を明確にして、SWOT分析に臨みましょう。

フレームワーク5:PEST分析

PESTとは、「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4つを使ったマーケティングフレームワークで、マクロ環境分析を行うための方法です。

ビジネスではマクロ環境の影響を大きく受けるため、自社を取り巻くマクロ環境を把握し、分析する必要があります。政治は法律などの規制を受ける可能性があり、経済は所得をはじめ、為替や金利が影響します。また、ビジネスに影響を与える技術はないのか、人口動態や流行などの社会的影響がないかも考慮が必要です。

PEST分析では、マクロ環境から受ける影響を、3~5年の中長期で仮説を立てるところから始めます。正確な未来は予測できませんが、仮説を立てることで取り組むべき戦略を立てることができるでしょう。

フレームワークを活用して企画をブラッシュアップしましょう

このように思考の整理ができれば、あとはそれを紙に落としていくだけです。企画書は、綺麗な図式やイラストを使うことが優先されがちですが、この思考のプロセスが一番大切です。

実際、企画書に基づき説明をする機会があるときに、基本的な思考ができていないと相手の不意な質問にも対応できなかったり、十分に説得しきれなかったり、不甲斐ない結果になってしまいます。

なお、じっくり思考するためには、メモや裏紙でもよいので書き出すことが重要です。まとまっていなくてもよいのでとにかく書き出して、客観的に見つめなおすという繰り返しをするうちに頭が整理されて企画の全体図像がはっきりとしてくるでしょう。

創業手帳オリジナル企画書テンプレートには、企画書を創る前の思考のプロセスのチェックリスト(マニュアル)がありますので参考にしてみてください。

ポイント3:データを活用して説得力を高める

企画書を通すためには、データを活用してその企画が成功する「説得力」を高める必要があります。

具体的には、業界の動向や最新トレンド、ペルソナの動向などについて、信頼性の高いデータを用いて企画書を作ることで、その企画が成功する未来をイメージできるようになります。

データを用いる際には、グラフや図を活用して、視覚的に伝わるよう工夫しましょう。

ポイント4:決裁者のメリットを明確に伝える

企画書を作る際には、どうしても発案者のメリットを熱く伝えがちになります。

しかし、発案者や会社にメリットがあることはもちろんですが、企画書を通すためには、決裁者のメリットもイメージしやすいように作り込む必要があります。

決裁者のメリットを明確にすることで、その企画を通して成功させることで、決裁者の社内評価も上がります。

企画書を通すスピード感を高めるためにも、決裁者を味方にできるようなメリットを考えましょう。

ポイント5:共感を生む工夫をする

どんなに良い企画書を作り込み、データでメリット・デメリットを示せたとしても、最後のひと押しで重要になってくるのが「共感」です。

企画書の読み手に企画内容やメリットを伝えつつ、この企画を通してあげたい、自分も全面的にバックアップしたい、と読み手に共感してもらえれば、企画が通る可能性は格段に高くなるでしょう。

共感を生む企画書を作るためには、「会社」「決裁者」「発案者」の3者の共通の目的や目標をわかりやすく伝えることがポイントです。

ポイント6:読み手を想定し文章は簡潔にわかりやすく書く

企画書は、読み手に配慮した読みやすい文章にすることが重要です。

読みやすい企画書にするために、必要に応じて箇条書きを使いましょう。無駄を省いた簡潔な文章を用い、一目で重要点がわかるようにします。

文章は適度に改行しましょう。改行が多すぎる文章も読みにくくなるため、内容が近い文章をまとめるようにします。また、図やグラフを入れるとイメージしやすくなります。

文章の読みやすさはレイアウトも影響するため、読みやすいフォントの種類とサイズ、行間を心がけましょう。企画書を書面で提出する場合は明朝体、スライドで発表するときはゴシック体がおすすめです。行間はどちらの場合も、1.1~1.2が最適です。

ポイント7:テンプレートを活用する

特に初めて企画書を作る方は、どんな流れでどこから作り始めたら良いか迷ってしまいますよね?

今回解説したポイントを見ても、まだ全体像がイメージできないという方もいるかもしれません。

そのような方は、企画書のテンプレートを活用することをおすすめします。

企画書を作ることに慣れるまでは、テンプレートに沿って作り始めることで、失敗する確率を大きく減らせます。

創業手帳でもオリジナルの企画書テンプレートをお配りしていますので、ぜひ受け取って活用してください。

企画書を書くときはワードとパワーポイントどちらがいいの?

企画書を作成するとなったときに、ワードとパワーポイントのどちらを使うでしょうか。ワードとパワーポイントでは、それぞれ使途が違います。それぞれの良さを理解して、作成に取り組んでみるとよいでしょう。

企画書を「ワード」で作るメリット

ワードでの企画書のメリットは、簡潔かつわかりやすさです。一般的に、ワードでの企画書はA4一枚で作成されます。かつて、トヨタ社がA4一枚で説明するという取り組みを実施していたので有名なように、ワードの企画書では、いかに一枚の中で重要な情報を吟味し、ポイントを抑えているかが重要になります。

ワード企画書は、時間のない提出先や相手にとっては、明瞭でどうしたらよいのかがすぐにわかるため、とても使いやすいものになるでしょう。

また、一枚のシートになっているので、印刷しても画面上でも見やすくなっています。コミュニケーションツールとして議論するときに活用しやすいというメリットもあります。

企画書を「パワーポイント」で作るメリット

パワーポイントでの企画書のメリットは、ビジュアルの自由度の高さです。パワーポイントでの企画書を作成するときは、グラフやイラストを加えるため、複数ページ以上の構成になることがほとんど。視覚的な説明を多用することで、提出先の理解を深めたり、じっくり議論したりできます。

コンペや営業の提案などで使われることが多いですが、1シートに1つの項目(主題)をいれることで、さらに相手の理解が深まるでしょう。

昨今では、パワーポイントに加えて動画で企画を伝える手段も出てきています。パワーポイントであれば、そうした動画や画像を混用しながら視覚的に豪華な資料を作れるというメリットもあります。

わかりやすい企画書の書き方事例

実際に企画書の事例を見ながら、構成について説明していきます。下記は、とある化粧品メーカーがマーケティング企画書を作成した場合にどのような記載をするかをまとめたものです。こちらの事例を参考に自分の商品サービスに置き換えて検討してみてください。

例)

・化粧品メーカーのマーケティング企画書

・提出先:販売先小売店にPR施策を依頼

- キャッチコピー:○○商品の販売促進施策のご協力のお願い

- 背景・現状分析:

コロナの影響によりマスク下化粧品への需要が増加。

マスク下肌荒れケアの需要も増加。

一方、巣籠需要で、ドラッグストアへの来店目的が薬に傾倒、化粧品の売れ行きが低下。 - 企画内容:

マスク下化粧品購買の方にクーポン発行し、来店を促進+マスク下化粧品の売上もアップ

ドラッグストアアプリ会員向けにクーポンを発行およびマスク下化粧品の喚起するコラム配信

クーポン導入による費用XXXX万円、売上からの歩率XXX% - 企画メリット・デメリット:ドラッグストアへの誘導、商品の売上UP

- 実施主体:コンテンツの作成は当社、店頭での呼び込みは貴社

- 実施スケジュール:XXX年XX月XX日~3か月間 ABテスト込み

創業手帳オリジナル企画書テンプレートをお見せします!

創業手帳では、起業家・経営者の方々が新しいアイディアを形にする際に役立つ「企画書テンプレート」を無料でお配りしています。

ビジネスレターの雛形や企画書のチェックリスト、さらに、企画書テンプレートはワード形式とワーポイント形式の両方をお使いいただけます。

一から企画書を作り込むには時間と労力がかかります。創業手帳のテンプレートを活用して、効率的に企画書を作成してください。

まとめ・テンプレートを活用しながら企画書を書いてみよう

社会環境や経済環境が目まぐるしく変化する中、今の市場で生き残っていくためには、新しいビジネスや企画を創出していく必要があります。企画書は、しっかりと自分の考えを整理して相手に伝えることが大切です。なぜなら、仲間を増やすことで新しいビジネスや企画は実現していくからです。

企画書はまさに、仲間づくりの重要なコミュニケーションツールです。見せ方のイラストや事例は、企画書見せ方など検索するとテンプレートはたくさんありますが、企画書の作り方のプロセスとテンプレートを合わせて説明したものは多くありません。

ぜひ、あなたのアイディアを実現するための企画書をたくさんつくってみてください。

中には、うまくできないこともあるかもしれません。しかし、何度も挑戦するうちに、企画がどんどん洗練されていくので、きっと、ビジネスが今よりもワクワクするものになるかもしれません。行動の積み重ねが、あなたのビジネスを成功に導くでしょう。

その他、役立つテンプレ集「スマートテンプレ(無料)」も新たにリリース!雛形・テンプレート追加中ですので、ぜひ下記のバナーからご利用ください。

(編集:創業手帳編集部)

創業手帳冊子版は毎月アップデートしており、起業家や経営者の方に今知っておいてほしい最新の情報をお届けしています。無料でお取り寄せ可能となっています。