オーティファイ 近澤 良|ノーコードでソフトウェアテストを自動化する“Autify”を提供!売れるBtoBプロダクトは「顧客のバーニングニーズの解決」から始まる

アメリカで起業!AIとノーコードによる「ソフトウェアテストの自動化」を武器に世界で戦う

IT人材不足が深刻化する現在、ソフトウェアの動作確認を行うテストを自動化する動きがアメリカを中心にメジャーになりつつあります。

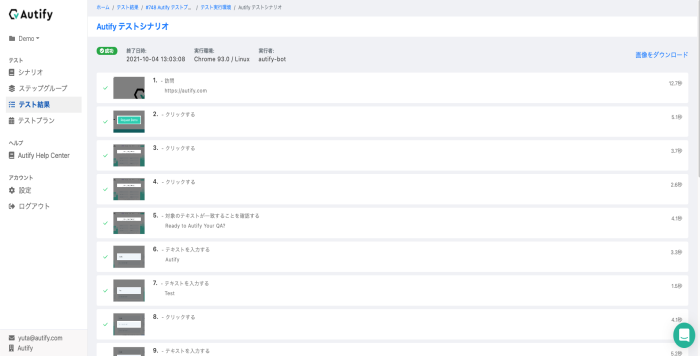

ノーコードで誰にでも簡単にソフトウェアテストを自動化でき、AIがメンテナンスを行うプラットフォーム「Autify」を提供するオーティファイは、グローバルを狙うため、アメリカを本社とし2016年9月に創業しました。

今回は、CEOの近澤さんに、コモディティ化が加速するエンジニア市場や、BtoBにおける顧客ニーズの掴み方を創業手帳代表の大久保がインタビューしました。

オーティファイ株式会社 CEO/共同創業者

ソフトウェアエンジニアとして、日本、シンガポール、サンフランシスコにて10年以上ソフトウェア開発に従事。DeNAにてOSSゲームワークや、全米No.1となったソーシャルゲームの開発を行った後、シンガポールのVikiに入社し、プロダクトエンジニアとして製品開発をリード。その後、サンフランシスコへ移住し、現地スタートアップに初期メンバーとして参画。2016年に退社し、Autify, Incを米国にて創業。2019年1月米国トップアクセラレーターAlchemist Acceleratorを日本人として初めて卒業した。

創業手帳 株式会社 ファウンダー

大手ITベンチャー役員で、多くの起業家を見た中で「創業後に困ることが共通している」ことに気づき会社のガイドブック「創業手帳」を考案。現:創業手帳を創業。ユニークなビジネスモデルを成功させた。印刷版は累計100万部、月間のWEB訪問数は起業分野では日本一の100万人を超え、“起業コンシェルジェ“創業手帳アプリの開発や起業無料相談や、内閣府会社設立ワンストップ検討会の常任委員や大学での授業も行っている。毎日創業Tシャツの人としても話題に。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

顧客のバーニングニーズを解決することがカギ

大久保:起業の経緯やキャリアについて教えていただけますか?

近澤:大学卒業後、当時WEB広告業界でAdobe Flash の活用が流行っていたことから、WEBサイトのクリエイティブを担う制作会社でAdobe Flashのコンテンツを開発するエンジニアとして働き始めました。

その後、Adobe Flashが終了することを受け「エンジニアとしてWEB技術を極めていきたい」と思い、当時伸びていたDeNAに転職しました。そこで、ソーシャルゲームの開発やオープンソース(※1)のプロダクト開発のほか、ちょうどガラケーからスマホに移行するタイミングだったので、その移植を行った後、最終的には海外のゲーム開発チームの立ち上げを担当しました。そのゲームは、全世界33カ国でGoogle Play No.1になりましたね。

その後、DeNAを退職し、「エンジニアとして海外のキャリアを積みたい」と思い、アメリカ・サンフランシスコで1カ月就職活動を行いました。

数多くの面接を受けたなかで、シンガポールのVikiから「アメリカのビザを取るのは難しいからシンガポールに来ないか?」とオファーをもらったので、シンガポールに行き、プロダクトエンジニアとして2年間製品開発を行いました。

その後、Vikiの創業者がサンフランシスコに戻り、新たにスタートアップを始めるということで、僕も誘われまして。サンフランシスコに移り、その会社でしばらく働いた後に創業しました。

※1 オープンソース…ソフトウェアを構成するプログラム「ソースコード」をインターネット上で公開し、誰でも無償で使用、複製、改良、再配布ができるソフトウェアのこと。

大久保:2016年9月に創業されたのですよね。

近澤:はい。アメリカと日本を行き来しながら、アメリカを本社として創業しました。立ち上げ当初の事業は、ソフトウェアテストの自動化ではなく翻訳支援ツールで、2年ほどやっていたのですが全然うまくいきませんでした。

転機となったのは、アメリカ・サンフランシスコを拠点としたBtoB特化のスタートアップアクセラレーター「Alchemist Accelerator」(※2)への参加です。

そこで、最初の3カ月はテスト自動化のMVP(Minimum Viable Product…実用最小限の機能だけを備えたプロダクト)を作りながら、僕はお客様のヒアリングをメインで行っていました。

しかし、100社近くと面談しても、一向に顧客を獲得できないままプログラム期間の半分が過ぎた状況に焦りを覚え、今までのミーティングノートを見返し、お客様からいただいたフィードバックをスプレッドシートに書き出し、「何を何回言われたのか」回数順にソートしてみました。すると「テスト自動化を行うエンジニアの人手が足りないこと」と「メンテナンスが大変」というメイン課題が2点見つかったんです。

この2点は、ほとんどのお客様が課題として挙げていたので「これを解決すれば、大きなビジネスになるに違いない!」と思い「エンジニアリソースを必要とせず、ノーコードで誰でも簡単にテスト自動化ができること」と「AIがメンテナンスをすること」の2本立てのソリューションを基に、その日の晩にスライドを作り直し、簡単なデモビデオを作って、翌日お客様に提案したところ、契約に繋がりました。

それが2018年11月のことだったのですが、さらに2018年中にいくつか契約を取ることができまして、年明けにAlchemist Acceleratorを卒業した後、Autifyをローンチしました。

※2 Alchemist Accelerator…スタートアップ(BtoB領域)に特化したアメリカのトップアクセラレータープログラム。(「アクセラレーター」とは、スタートアップなどを支援し、事業成長を促進するプログラムや団体を指す)。参加できるのは厳選された25社で、期間は6カ月間。活動資金の支援や育成、顧客獲得や資金調達のためのサポートを行う。オーティファイは、2019年1月に日本人チームとして初めてAlchemist Acceleratorを卒業した。

大久保:契約に至るまでは、非常に困難な道のりだったのですね。

近澤:2018年10月頃は、本当に廃業を考えていました。Alchemist Acceleratorは、プログラム中にお客様を獲得できなければ卒業しにくい雰囲気なんです。

プログラムの最後に「デモデイ」といって、投資家向けにプレゼンテーションする機会があるのですが、その時に「顧客ゼロです」という人はまずいないので、「何としてもそれまでにペイイングカスタマーを連れてこい」という暗黙のメッセージはありましたね。このままお客様が獲得できない状況が続くなら、Alchemist Acceleratorの卒業は諦めざるを得ない状況だったので、2018年10月は本当にどん底の気分でした。

また、Alchemist Accelerator に入る直前の2018年6~7月の「もう翻訳はやめよう。でも、いったい翻訳をやめたところで何を事業とすればいいのか分からない」という時期も精神的にはかなり辛かったです。

大久保:Autifyを生み出すために、お客様の意見をカウントしたのは非常に面白い手ですよね。プロダクトに悩み、自分の頭で考えても解決策が見えないなら、言われたことを1度カウントしてみるのも一つの手ですね。

近澤:そうですね。Alchemist Acceleratorでは、「顧客のバーニングニーズを解決しなさい」とアドバイスされました。「バーニングニーズ」とは、頭に火がついて今すぐ消さないとマズイ!といった状態の課題のことを指しますが、BtoBの場合、このような「今すぐ解決したい課題」にしかお客様はお金を払わないので、売れる事業を作るためにまずすべきことは、とにかくお客様の声を聞き「何に困っているのか」「どこが問題なのか」をきちんと見つけることだと教わりました。

そして、BtoBで売れる製品を作るためには、ニーズを解決するための正しいソリューションを提案することが重要です。そのため、BtoB製品が売れなくて困っている場合は、まず作る手を止めて、お客様と話をすることが大切ですね。

大久保:製品開発のためのヒアリングが、結果的に営業にも繋がるのですね。

近澤:そうなんです。BtoBの場合は、作るよりも、とにかく創業者が営業的なプロセスできちんとお客様のニーズをヒアリングすることが大切です。

僕はエンジニア出身なので、営業が得意ではないと思っていましたが、Alchemist Acceleratorで「創業者が売れないものは売れるはずがない」と教えられ、「セールスマンになろう!」と考えを変えたことが、顧客獲得のきっかけとなりました。

大久保:製品作りに関して、エンジニア時代にご自身が感じたバーニングニーズも活かされているのでしょうか。

近澤:そうですね。僕自身もこの領域は苦労していましたので、ニーズは感じていました。

やはり、何か事業を興す際には、「なぜ、自分がやるのか」ということが非常に重要なポイントだと思っていて、「なぜ」の部分が不足していると、自分の強みを活かして勝つことはできません。

この領域は、僕がエンジニアだったからこそできることですし、逆にいえば、エンジニアでなければテスト自動化のプロダクトは確実に作れなかったと思います。そういう意味では、僕自身が実体験に基づき、課題として理解していた分野に挑戦したことが、上手くいった秘訣の一つですね。

アメリカを本社とし、グローバルを狙える事業をつくる

大久保:創業時から、日本国内に留まらず、グローバルを狙おうという思いがあったのでしょうか。

近澤:はい。「グローバルを狙えない事業はやらない」と決めていたので、アメリカを本社、日本を支社という形で、資金調達も全部米ドルで行い、アメリカの投資家にも支援していただいています。

事業は翻訳からソフトウェアテスト自動化へ変更しましたが、最初から共通していた思いは、「自分のバックグラウンドを活かし、世界に通用する領域でグローバルを狙える事業をやりたい」ということでした。

大久保:日本と海外のお客様に何か違いはありますか?

近澤:ありますね。やはり、アメリカの企業の方が圧倒的に自動化が進んでいるので、ソリューションとして比較される対象が異なります。

日本は、エンジニアが手動でテストを行っていることが多いので、「手動テストと、弊社のプラットフォーム」という比較なのですが、アメリカの場合は、すでにある程度エンジニアがテストを自動化しているので、「エンジニアがコードを書いて自動化するのと、弊社のプラットフォーム」という比較なんです。

大久保:比較する手間や人件費の規模が異なるんですね。

ちなみに、私がGMOで働いていた時に、韓国と日本の合同チームでシステム開発を行ったことがあります。その際、韓国と日本ではバグに対する認識に違いがあり、韓国は「ある程度バグがあってもいいから、どんどん出していこう」というスタンスだったのに対し、日本は「完成度100%でないと出さない」というスタンスでした。近澤さんは、日本とアメリカで完成度許容の違いを感じたことはありますか?

近澤:ありますね。やはり、許容度はアメリカの方が広いと思います。

アメリカでは、「もうマニュアルテスト(利用者が使えるか否かをマニュアルの手順に沿って手動で実験するテスト)は行わない」という会社も結構多いんですよ。現実的に考えたら、マニュアルテストを一切しないというのは厳しい部分もあるのですが、それを全部無視してでも自動化に振るんです。

果たして、日本の会社にそこまでの決断ができるのかという思いはあります。

大久保:海外の場合「プロダクトは市場で育ててもらう」という発想が一般的ですからね。現在、貴社のメイン顧客はアメリカや日本の企業だと思いますが、それ以外のエリアにも展開されているのでしょうか。

近澤:ヨーロッパとシンガポールにもお客様がいます。ソフトウェアテスト自動化のニーズ自体は世界中にあるのですが、人件費が高い国でないとビジネスとして成立しないんです。

東南アジアやインドの会社にもヒアリングしましたが、人件費が安い国では、人が手動で行った方がコストを抑えられる場合もあるんです。そのため、マーケットとして成立するのは、アメリカやヨーロッパ、シンガポール、オーストラリアだと考えています。

中国や韓国も考えられますが、今ではないですね。

大久保:アメリカと日本にオフィスがありますが、社員の方はどのような形で働かれているのですか?

近澤:基本はフルリモートです。

エンジニアは全世界でリクルートしているのですが、インバウンドからの採用が多いですね。パキスタンなど、優秀なエンジニアが多い国でも自国のITマーケットが小さい国は結構あるので、日本で働きたい海外エンジニアは多いんです。

弊社は海外で働くこともできるのですが、「日本のカルチャーが好きだから日本に移住したい」という方がほとんどですね。また、社内公用語を英語にし、英語で働ける環境を整えていることが弊社を志望してもらえる理由の一つになっています。

パキスタンとトルコで採用したエンジニアも日本に移住して来ましたし、渡航規制の緩和状況により、エジプトで採用したエンジニアも来年には日本に移住してくると思います。

コモディティ化が加速するエンジニアリング

大久保:Autifyは、テスト用のコードをエンジニアが書かなくても、ノーコードで誰にでも簡単にソフトウェアテストの自動化ができることが大きなメリットですよね。

近澤:はい。我々が提供するツールを用いて、実際にどうテストするかはユーザー様に委ねられていますが「そもそも何をテストしたらいいのか分からない」というお客様も結構いらっしゃるので、その場合は弊社のパートナー企業にシナリオ作成をお願いすることもあります。

大久保:自動化することで、人件費を抑えられるだけでなく、人的ミスの発生を防ぐこともできますね。

近澤:そうなんです。やはり、手動で検証するとミスも発生しやすくなりますから、自動で項目を可視化し、必ずすべての項目をチェックできるのは、非常に大きなメリットだと考えています。

大久保:もう十何年前になりますが、マニュアルテストのためのマニュアルを作ったことがあります。

エンジニアは「自動化」を作っていく仕事なのにもかかわらず、エンジニアの仕事自体が手動だったことに着目されたのですね。

近澤:はい。開発者から起業家になるには隔たりがありますし、手動でも何とかなっていた時代はあったと思います。

でも、今は開発サイクルが早くなってきているので、自動化しないと手が回らない状態になってきて、確実にニーズが高まってきていると感じます。

そして、ニーズの高まりに呼応するように、開発技術や開発ツールも次々と新しいものが登場してくると思います。登場後は、そこにまた新しいニーズが生まれていくので、開発者向けツールの領域は今後もチャンスが生まれ続けると考えています。

大久保:ご自身のバックグラウンドを活かすことによって、エンジニアが行う作業のバーニングニーズを解決していくことができますね。

近澤:そうですね。現在、エンジニアの数は、市場のニーズに対して全く足りていないので、彼らの生産性を上げたり、そもそもエンジニアを採用しなくても運用可能なプロダクトがニーズとして高まってきていますし、これからも高まり続けると思います。

だからこそ、ノーコードのニーズが高まっているんですよね。

大久保:私が開発に関わっていたのは昔の話なので今は違うかもしれませんが、エンジニアが作るものは自動化でありながらも、仕事のやり方は職人気質な部分がありました。

近澤:そうだったと思います。ただ、現在はその職人芸の属人性がコモディティ化してきていると感じます。

例えば、AWS(Amazon Web Services…アマゾンが提供するクラウドサービスプラットフォーム)が登場する前は、インフラエンジニアが自らサーバーラックを組み、配線を考えて、モニタリングして様子を見て、改良を繰り返すといったことをしていましたが、AWS登場後は、その職人芸を誰でも自動でできるようになりました。

Autifyもそのうちの一つで「テスト自動化エンジニア」という職種があるのですが、それを誰でもできるようにしたのが弊社のサービスです。

今後はより一層、エンジニアリングの特化した部分が、誰でも使えるようにコモディティ化していくと思います。

大久保:会社としての今後の展開や展望について教えていただけますか?

近澤:今後も引き続き、開発周りの課題を解決していきたいと考えています。

現在はソフトウェアテストの自動化に絞っていますが、最終的には開発プロセス全体でクオリティとアジリティを上げるためのプロダクトラインを提供していきたいと思っています。

大久保:開発チームの提供などといったことでしょうか。

近澤:いえ、人的リソースを提供するのではなく、開発のためのツールチェーンを提供していきたいと考えています。

開発は仕様を書くところから始まるので、仕様を書く上でクオリティを上げるためのツールを提供したり、設計段階でのミスを指摘するツールや、開発しながらテストを行うためのツールや機能を提供するほか、本番環境でテストし続けるモニタリングのようなツールも提供できると思います。

最終的には、開発プロセスのすべてを包括したソリューションパッケージを提供することが目標です。

会社の意思決定にアルゴリズムを導入する

大久保:事業や経営における、優先順位のつけ方について教えてください。

近澤:セールスやCS(顧客満足度)については、お客様からのフィードバックを随時データベースに登録しています。

顧客ごとにスコアリングし、フィードバックの件数などを分析した上でプライオリティを決めています。単純な合計ではなく、「この課題は非常に燃えているからプライオリティが高い」とか「このお客様は非常に重要だから得点を高く設定しよう」など、加点要素を加味しながら順番を考え、計算式を入れて自動的に判断できるように設定しています。

大久保:例えば、声が大きいだけの人の意見が優先されてしまうと、会社の方針が歪んでしまうこともありますから、計算式によって順位付けすることは大切ですよね。

近澤:まさしくその通りで、プライオリティをプロダクトマネージャーが感覚で決めるとその人にバイアスがかかってしまいますし、それが本当に正しい判断か数値として裏付けすることができないので、計算式を取り入れ、計算自体にバイアスをかけています。

弊社はアメリカ市場にフォーカスしているので、アメリカのお客様からのフィードバックにプライオリティ付けをした上で、さらにお客様ごとにスコアリングし、フィードバック自体のプライオリティを決めています。

大久保:ある程度意思決定をアルゴリズム化することで、社長が決めなくてはいけない事項が減り、自動で会社としての判断ができるようになりますね。最終的な細微な経営判断は別途必要になってくると思いますが、ベースになる式があるだけでも違いますよね。

近澤:全然違うと思います。

だからこそ属人性を排除したいと考えています。ただし、フィードバックの数が足りなかったり、重み付けに差異がある場合は変更を加えてもいいと思うんです。

あくまで、バイアスを減らしつつ、実感覚に近いプライオリティをつけることで見えてなかった「勝つ術」が見えてくるんです。

大久保:社長の頭の中にしかないアルゴリズムも存在すると思いますが、それをなるべく可視化することが大事ですね。

近澤:そうですね。偉大な業績を挙げられている起業家の方は多くいらっしゃいますが、その方々が数多のターニングポイントで行ってきた経営者目線の判断は、おそらく毎回同じものではないので、アルゴリズムでは見つけ出すことが難しいと思うんです。

だから、僕はアルゴリズムと経営者判断は組み合わせることが重要だと思っています。結局、アルゴリズムに頼ると現状の延長線でしか成長できないので、やはりプライオリティの調整はある程度トップダウンで経営者が行う必要がありますね。

大久保:それでは最後に、これから起業される方や起業されたばかりの方に向けてメッセージをお願いします。

近澤:持続可能な形で諦めずに取り組み続けてほしいですね。

お客様のニーズを掴むことは非常に重要なのですが、それと同時にとても大変で、僕も諦めそうになりました。今日思い付いたアイデアがいきなりヒットして億万長者になることはあり得ないので、お客様のニーズを掴むために2~3年ほど深く潜る覚悟で諦めずに取り組み続けていれば、きっと正解は見つかると思います。

でも、無理をしないことが大切です。無理をしすぎるとバーンアウトしちゃうので、10年続けられる環境で取り組み続けることが大事かなと思います。

大久保:今の環境が10年続いたとしても続けられるか否かということですね。

近澤:はい。身体のためにも、会社としても10年取り組み続けられる事業を行う必要があると思いますし、10年バットを振り続ける覚悟を持っていれば、きっとどこかで当たると思います。

実は、この事業にたどり着く前に第2子の妊娠が発覚し、「このままこの状態を続けることはできないな。Alchemist Acceleratorを卒業できなければ別の職を探そう」と腹を括っていましたが、無事、顧客ニーズを掴み事業に繋げることができました。

やはり、プランAとBだけでなく、プランAB~Zを持っておく必要があると思いますね。

僕の場合、プランAは「グローバルで勝てる事業を見つけること」で、プランBは「日本市場に限定した事業」、プランZが「挑戦を諦め、エンジニアとして稼ぐこと」でした。「もし失敗したとしても、これで生きていくことができる」というベースをどこかに確保しておくと、安心材料になると思います。

(取材協力:

オーティファイ株式会社 CEO/共同創業者 近澤 良)

(編集: 創業手帳編集部)