マイナポータルでの年末調整のやり方・連携方法を解説!メリットや注意点も紹介

企業側は業務負担軽減、従業員側は間違いを防げるメリットがある

年末調整の時期になると、総務や人事労務部門は控除証明書の確認や申告書のチェックに追われがちです。従業員側も、書類の記入に苦労することが多いのではないでしょうか。

年末調整業務を効率化できるのが、マイナポータルを活用した電子化です。控除証明書データの自動取得から申告書への転記、税額計算まですべてデジタル化でき、年末調整の作業時間を削減できます。

本記事では、マイナポータルでの年末調整の導入方法から具体的な手順、メリット・注意点まで、担当者が知っておくべき情報を詳しく解説します。

▶▶▶税金で損をしないために、今すぐ『税金チェックシート』で必須ポイントをチェック!

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

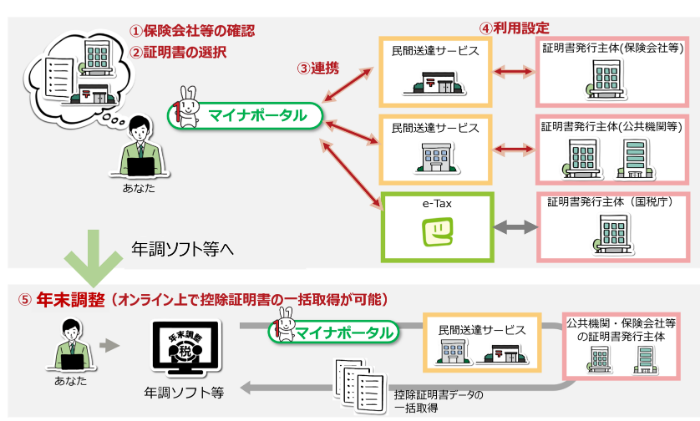

マイナポータルでの年末調整とは

国税庁が推進するマイナポータルでの年末調整は、マイナンバーカードを活用して控除証明書などのデータを電子的に取得し、年末調整手続きを効率化するシステムです。電子化により、従来は紙で行っていた年末調整の申告書作成から提出までの一連の流れをデジタル化できます。

マイナポータルを通じて取得できる控除証明書は、以下のように多岐にわたります。

- 医療費通知情報(医療費控除)

- 寄附金受領証明書(ふるさと納税など寄附金控除)

- 寄附金控除に関する証明書

- 生命保険料控除証明書(保険料控除)

- 地震保険料控除証明書(保険料控除)

- 社会保険料控除証明書(国民年金保険料)

- 社会保険料控除証明書(国民年金基金掛金)

- 小規模企業共済等掛金控除証明書(小規模企業共済掛金、iDeCoなど)

- 年末残高等証明書(住宅ローン控除)

- 住宅借入金等特別控除証明書(住宅ローン控除、データ交付希望者のみ取得可能)

- 特定口座年間取引報告書(株式等の譲渡所得等)

このシステムの特徴は、控除証明書のデータが自動的に申告書に転記される点です。企業側としては、証明書の内容確認や保管の手間を削減できます。

▶▶▶税金で損をしないために、今すぐ『税金チェックシート』で必須ポイントをチェック!

マイナポータルと紙の年末調整の違い

マイナポータルを活用した年末調整と従来の紙での年末調整は、作業フローに違いがあります。マイナポータルでは、控除証明書の取得から申告書提出までのプロセスが完全にデジタル化されます。

出典:マイナポータル「06 年末調整の事前準備」

なお、紙とマイナポータルの年末調整の手続きを比較すると、以下のとおりです。

| 紙の年末調整 | 1.従業員が保険会社や金融機関などから控除証明書等を書面で受領する 2.従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、受領した書面に記載された内容を転記の上、控除額を計算する 3.従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書を作成し、控除証明書等とともに勤務先に提出する 4.勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明書等の確認を行った上で、年税額を計算する |

| マイナポータルの年末調整 | 1.従業員が、保険会社や金融機関などから控除証明書等を電子データで受領する 2.従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成する 3.従業員が、2の年末調整申告書データと控除証明書等データを勤務先に提供する 4.勤務先が3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算する |

マイナポータルを活用した電子化フローでは、控除証明書データの自動取得から始まり、年末調整ソフトへの自動転記、電子データでの提出という流れになります。企業側もデータをそのまま給与システムに取り込めるため、再入力の手間がなくなり、書類の物理的な保管も不要です。

自動計算機能と入力チェック機能があるため、修正作業にかかる時間も大幅に削減できるでしょう。

▶▶▶税金で損をしないために、今すぐ『税金チェックシート』で必須ポイントをチェック!

マイナポータルによる年末調整を導入する際の流れ

マイナポータルによる年末調整を導入するにあたって、どのような手順を踏めばよいのかを見ていきましょう。

電子化に対応したシステムや給与計算ソフトの準備

承認申請と並行して、電子化に対応したシステムの準備を進めます。国税庁が無料で提供する「年調ソフト」のほか、弥生やfreeeなどの市販ソフトもマイナポータル連携に対応しています。

既存の給与システムを使用している場合は、マイナポータルとのAPI連携機能があるか確認が必要です。対応していない場合は、バージョンアップやシステムの入れ替えを検討します。また、従業員が使用する申告書作成ソフトと、企業側の給与システムとのデータ連携も確認しておく必要があります。

従業員への周知

システムの準備が整った段階で、従業員への周知を行います。電子化への移行スケジュールを明確にし、いつから新しい方法で年末調整を行うのかを早めに告知することが大切です。

特にマイナンバーカードを持っていない従業員には、カード取得の案内も必要です。周知内容には、マイナポータルとの連携方法や控除証明書の取得手順、申告書の提出方法などを含めておきましょう。

▶▶▶税金で損をしないために、今すぐ『税金チェックシート』で必須ポイントをチェック!

マイナポータルで年末調整を行う際の流れ

マイナポータルを使った年末調整は、従業員が控除証明書データを取得することから始まり、企業での税額計算まで4つのステップで進められます。

従業員が控除証明書のデータを取得する

従業員はまずマイナポータルにログインし、控除証明書のデータを取得します。ログインにはマイナンバーカードとパスワード(暗証番号)が必要で、スマートフォンの場合はマイナポータルアプリをダウンロードして利用します。パソコンの場合は、ICカードリーダライタを接続するか、スマートフォンを読み取り機器として使用することも可能です。

マイナポータルの「年末調整」メニューから、複数の控除証明書を一括で取得できます。生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書などが、保険会社や金融機関から自動的に連携されます(すべての保険会社・金融機関がマイナポータル連携しているわけではありません)。

取得したデータは、XML形式のファイルとしてダウンロードされます。このファイルには証明書の詳細情報が暗号化されて含まれており、年末調整申告書作成ソフトで読み込むことで、自動的に必要な項目に転記される仕組みです。

従業員が控除申告書と控除証明書のデータを作成する

従業員は年末調整申告書作成ソフトを使って、申告書データを作成します。国税庁の「年調ソフト」や企業が指定するソフトウェアに、先ほどダウンロードした控除証明書データ(XMLファイル)をインポートしましょう。インポートすると、保険料控除額などが自動的に計算され、適切な欄に転記されます。

自動転記された内容を確認したあと、扶養控除や配偶者控除など、控除証明書以外の情報を追加入力します。

すべての入力が完了したら、申告書データをXML形式またはPDF形式で出力します。入力内容に不備がないか自動チェック機能が働き、エラーがある場合は修正を促すメッセージが表示されるため、必要に応じて修正しましょう。

従業員から作成したデータの提供を受ける

企業側では、従業員が作成した申告書データを受け取る体制を整えます。データの提出方法は、メール添付や共有フォルダへのアップロード、専用システムへの登録など企業によって異なります。

提出期限を明確に設定し、未提出者への督促も計画的に行います。提出されたデータは、給与システムで読み込み可能な形式であることを確認し、エラーがある場合は従業員に修正を依頼しましょう。

提出状況は管理表で一元管理し、誰がいつデータを提出したかを記録します。これにより、年末調整の進捗状況を可視化でき、期限内で処理を完了できるでしょう。

年間の税額を計算する

最後に、受け取ったデータを給与システムに取り込んで年間の税額を計算します。XMLファイルのインポート機能を使えば、従業員の申告内容が自動的に給与システムに反映されます。これにより、手入力による転記ミスがなくなるため、正確性が向上するはずです。

給与システムの自動計算機能により、年調年税額と源泉徴収税額の差額が算出され、還付金または追加徴収額が確定します。

源泉徴収票の作成も電子化され、従業員への配布と税務署への提出準備が効率的に行えます。電子申告(e-Tax)を利用すれば、税務署への提出も電子的に完了できるため便利です。

▶▶▶税金で損をしないために、今すぐ『税金チェックシート』で必須ポイントをチェック!

【企業側】マイナポータルで年末調整を行うメリット

マイナポータルを活用した年末調整の電子化により、企業は業務効率化とコスト削減を実現できます。従来の紙ベースの処理では避けられなかった手作業によるミスが解消され、正確で迅速な処理が可能になります。

事務作業の負担を軽減できる

年末調整の電子化により、従来は1枚1枚目視で確認していた保険料控除証明書の金額や契約内容が、電子データとして自動的に取り込まれます。特に従業員数が多い企業では、手間や時間の削減効果を感じやすいでしょう。

申告書の記載内容チェックも自動化されることで、計算ミスや記入漏れを事前に防ぐことができます。システムが自動的にエラーチェックを行い、不備がある場合はアラートを表示するため、修正作業にかかる時間を削減できるでしょう。

システムが入力をサポートし、エラーメッセージで具体的な修正箇所を示すため、従業員が自力で申告書を完成させることが可能です。これにより、総務部門の問い合わせ対応時間が削減され、生産性の高い業務に集中できる環境が整います。

書類の保管コストを削減できる

年末調整関連書類は、法律により7年間の保管義務がありますが、電子化によりこの保管コストを削減できます。従来必要だった大量のキャビネットや保管スペースが不要になり、オフィススペースを有効活用できるでしょう。

さらに、多くの書類を電子保管に置き換えられることで、年末調整後の整理作業にかかっていた人件費を削減できます。

正確に納税額を計算できる

自動計算機能により、人為的な計算ミスを防止できます。特に配偶者控除や配偶者特別控除など、所得金額に応じて控除額が変動する複雑な計算も、システムが正確に処理してくれるため安心です。

給与所得控除額の計算や社会保険料控除、各種所得控除を総合的に計算し、年調年税額を算出する一連の処理が瞬時に行われます。手計算では時間がかかるうえにミスが発生しやすい部分でしたが、電子化により確実な処理が可能です。

▶▶▶税金で損をしないために、今すぐ『税金チェックシート』で必須ポイントをチェック!

【従業員側】マイナポータルで年末調整を行うメリット

マイナポータルを活用した年末調整の電子化は、従業員にとってもメリットがあります。手書き作業の煩わしさから解放され、正確で効率的な申告が可能になるため、年末調整にかかるストレスを軽減できるでしょう。

入力ミスを防止できる

手書きによる記入ミスが減る点は、従業員にとってメリットです。従来は保険料控除証明書の細かい数字を一つ一つ転記する必要がありましたが、電子化により控除証明書の金額が自動転記されるため、転記ミスの心配がなくなります。

生命保険料控除や地震保険料控除の計算式は複雑で、手計算では間違えてしまうことが少なくありません。しかし、マイナポータルではシステムが自動的に調整するため。転記ミスや計算ミスが発生しません。

入力漏れのアラート機能により、申告に必要な情報の記入忘れも防げます。必須項目が未入力の場合や矛盾する内容が入力された場合は、システムが警告を表示し、具体的な修正箇所を指示してくれます。

控除証明書の紛失リスクがない

従来は10月頃に届いた証明書を年末まで大切に保管する必要がありましたが、マイナポータルでは随時確認できます。紛失のリスクがなく、もし紛失しても保険会社への再発行依頼が不要になる点も大きなメリットです。

紛失した場合、再発行には通常1〜2週間かかり、年末調整の期限に間に合わないリスクがありました。しかし、電子化によりこの問題が解消されます。

翌年以降もデータを引き継げる

前年の申告内容は引き継がれ、翌年以降も自動表示されることで、2年目以降の年末調整作業が格段に楽になります。扶養家族や配偶者の所得情報、住所などの基本情報は、前年のデータがそのまま表示されるため、毎年同じ情報を一から記入する手間を省けるのです。

子どもの成長に伴う扶養控除の変更も、年齢から自動的に判定されるため、控除額の計算ミスを防げます。保険契約情報も継続利用できるため、契約内容に変更がなければ、そのまま利用可能です。

なお、2025年(令和7年)の年末調整は、変更点が多くあります、詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。

▶▶▶税金で損をしないために、今すぐ『税金チェックシート』で必須ポイントをチェック!

マイナポータルで年末調整を行う際の注意点

マイナポータルを活用した年末調整には多くのメリットがある一方で、導入や運用にあたってはいくつかの課題があります。

従業員自身でマイナポータルの操作をしてもらう必要がある

マイナポータルで年末調整を行う場合は、従業員自身がマイナポータルで情報を収集しなければなりません。紙の記入よりも負担は軽いとはいえ、自分自身でやってもらう必要があります。

なお、前提としてマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを取得していない場合、マイナポータルでの操作ができません。

さらに、高齢者やITリテラシーが低い従業員へのサポートも必要です。そのため、導入初年度は特に人的コストがかかることを見込んでおく必要があります。

システムやツールの導入が必要になる

初期導入コストとして、システム費用や設定費用が発生します。国税庁の「年調ソフト」は無料ですが、給与システムとの連携には追加費用がかかる場合があります。市販の給与計算ソフトを利用する場合、年額10万〜50万円程度の費用が必要になることもあり、企業規模に応じた予算計画が重要です。

既存システムとの連携確認は、導入前の重要な検討事項です。現在使用している給与システムがマイナポータル連携に対応していない場合、システムの入れ替えやバージョンアップが必要です。

セキュリティ対策が求められる

データの暗号化と安全な送受信の仕組み構築も重要です。従業員から提出される申告書データには、マイナンバーや所得情報など機密性の高い情報が含まれるため、暗号化された通信経路の確保が必須となります。

メール送信時のパスワード設定や専用システムの導入など、複数の対策を組み合わせて、大切な個人情報を保護しましょう。

まとめ

マイナポータルを活用した年末調整の電子化は、企業と従業員の双方にメリットをもたらすシステムです。企業側では事務作業時間を削減でき、書類保管コストを大幅に削減できます。

導入にあたっては、システムの準備や従業員への周知などのステップを踏む必要があります。マイナンバーカードの取得率やITリテラシーの差、初期導入コストなどの課題はありますが、段階的な導入により無理なく移行することが可能です。

2025年は税制改正への対応がより複雑で、年末調整の事務負担が増えています。創業手帳が無料で発行している『税金チェックシート』を利用すれば、年末調整や確定申告で見落としがちな控除の確認から、日常の節税対策までを一括で整理可能です。最新制度にも対応しているため、ぜひご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)