副業の税金対策とは?赤字・黒字別の対策方法を解説!

副業は赤字・黒字によって節税方法が異なる

会社員として働いている人の中には、副業を始めたいと考えている人もいるかもしれません。しかし、副業をする上で忘れてはいけないことが納税です。

収入が多くなればなるほど納税額は増加していきますが、「できる限り節税したい」と考える人は多いでしょう。

そこで今回は、会社員が副業で得た収入にかかる税金を抑えるための節税方法を解説していきます。

副業が赤字の場合や黒字の場合、所得が多い場合に分けて説明していくので、節税方法について知りたい人はぜひ参考にしてみてください。

創業手帳では、節税の基本的なポイントをまとめた「税金チェックシート」を無料でお配りしています。節税ポイントを知っているか知らないかによって、年間の納税額が数十万円違ってくるケースもあります。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

副業にかかる税金の種類

副業で得た収入にも、一定の条件を満たすとかかるのが税金です。

例えば、給与所得者が本業とは別に、年間20万円を超える副業所得(雑所得・事業所得)がある場合、確定申告が必要になるケースがあります。

また、所得の金額や業種などによっては、「住民税」や「個人事業税」、さらには「消費税」の課税対象になることもあります。

副業にかかる税金の仕組みを正しく理解しておくことは、無駄な納税や申告漏れを防ぎ、税金対策を講じる上でも重要です。

| 税金の種類 | 概要 | 支払いが必要になる条件例 |

| 所得税 | 副業で得た所得に対して課される国税 | 年間の副業所得が20万円を超える場合(※給与所得者の場合) |

| 住民税 | 居住地の自治体に納める地方税(前年の所得に応じて課税) | 原則:副業による所得があるすべての人が対象。 ただし、合計所得金額が45万円以下(単身者の場合)など非課税になるケースあり |

| 個人事業税 | 一定の事業所得を得ている個人事業主に課される税金 | 年間の事業所得が290万円を超える場合(※対象業種であることが条件) |

| 消費税 | 商品・サービス提供に課される税金(通常は売上に応じて発生) | 原則:課税売上高が1,000万円超の場合。 ※インボイス登録者は金額に関係なく課税対象になる |

| 復興特別所得税 | 所得税と併せて徴収される国税(2013~2037年) | 所得税が課税される場合に自動的に課税(所得税額の2.1%相当) |

副業で節税する方法

ここからは、副業で節税する方法を解説していきます。

青色申告を行う

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

節税をしたい場合は、青色申告を活用すると以下のようなメリットが得られます。

-

- 最大で65万円の控除が適用される

- 赤字を繰り越せる

- 青色事業専従者給与の計上ができる

最大のメリットが特別控除の適用です。年間総所得から10万円、55万円、65万円のいずれかの金額が差し引かれるので納税額が抑えられる仕組みです。

適用となる金額は、満たす条件によって決定されます。

また、赤字の繰り越しができる点も特徴です。前年の赤字分を翌年に繰り越せるので、翌年が黒字であれば相殺できるので所得額を抑えられる仕組みです。

青色事業専従者給与とは、家族を従業員として申請すると支払った給与を経費にできる制度で、限度額は設けられていません。そのため、支払った分だけ経費計上できます。

経費計上を行う

副業に関するものを経費計上することも税金対策となります。

副業でも、事業をする上でかかった費用は経費に計上でき、所得計算の際には収入から差し引けるので経費を漏れなく計上すれば節税できる仕組みです。

例えば、仕事で使うデスクやチェア、パソコンなどを経費として計上すれば年間総所得が抑えられます。

家賃や光熱費、通信費に関しても家事按分をすれば一部を経費計上できるので、さらに所得を抑えることが可能です。

副業に関わる経費計上に関しては、青色申告でも白色申告でも可能なので、徹底的に計上して節税をしてみてください。

特例を活用する

副業の節税では、活用できる特例もあります。

・少額減価償却資産の特例

1つの金額が30万円未満の資産は減価償却することなく購入または使用した年度に一括で経費計上できる制度で、青色申告をしている個人事業主や中小企業が活用できます。

通常であれば10万円以下のものを購入すれば、固定資産として耐用年数に応じて減価償却する必要がありました。

しかし、少額減価償却資産の特例に該当すれば、取得した年にすべて経費計上できるようになっています。

・短期前払費用の特例

原則として、前払費用は役務の提供をうけた際に経費にできますが、特例を活用すれば費用を支払った時に全額経費計上できるので、その年度に計上できる経費額が大きくなります。

支払いを行った日から1年以内に役務の提供を受ける、費用を事業年度末までに支払っている、継続して役務の提供を受けているといった条件があります。

サブスクリプションや保険、支払利息などが当てはまるので、短期前払費用として計上可能です。

副業が赤字の場合の税金対策

次に、副業が赤字になった場合の税金対策を解説していきます。

副業が赤字なら損益通算で還付を受けよう

副業をスタートさせたばかりの頃は思うように利益が出ないケースもあるため、赤字経営になることは少なくありません。

その場合は、種類が違う所得同士の利益と赤字を相殺できる損益通算を活用すれば、所得税が抑えられる可能性があります。

会社員であれば、本業の給与所得から副業の赤字分を差し引くことで、総所得を減らせるため税金が安くなる仕組みです。

例えば、副業の赤字が50万円あり、本業の所得が400万円だったとします。その場合、損益通算によって400万円から50万円を引いた350万円が所得となります。

納めるべき所得税額は本業のみであれば400万円に基づいて計算されますが、損益通算によって副業の赤字分が相殺されれば、350万円に基づいて計算された額が正しい所得税額です。

そのため、源泉徴収によって給与所得400万円分の所得税を納めているのであれば、差額分の還付を受けられます。

損益通算が可能な所得

ほかの所得と損益通算ができる所得は限られています。

-

- 不動産所得

- 事業所得

- 譲渡所得

- 山林所得

譲渡所得のうち、土地建物の譲渡損失や申告分離課税の株式は原則として損益通算はできません。

先物取引による雑所得の損失も損益通算は不可能ですが、同一所得間での損益通算はできるようになっています。

不動産の譲渡によって起きた損失に関しては、自己居住用の住居であれば条件によって損益通算できるケースもあります。

損益通算が不可能な所得

損益通算が不可能な所得は以下の通りです。

-

- 退職所得

- 利子所得

- 配当所得

- 給与所得

- 雑所得

- 一時所得

利子所得と退職所得は所得金額の計算上、損失は生じません。

損益通算の注意点

損益通算をすれば税金対策になりますが、副業をしていることが会社にバレる可能性があります。

これは、自治体が毎年従業員の住民税額を会社に通知するためです。

損益通算をすれば総所得と住民税が減ります。

そのため、会社は「住民税が減っている」という事実を把握するため「副業をしているのかも」と推測されてしまうかもしれません。

副業OKの会社であれば問題ありませんが、様々な理由から副業を禁止している会社も存在します。

そのため、禁止しているにも関わらず副業をしていれば懲戒処分を受ける可能性があるので注意が必要です。

勤務先の就業規則を確認し、禁止となっていればリスクを冒してまで副業をするべきなのか、よく考えてから副業をスタートさせてください。

副業が黒字の場合の税金対策

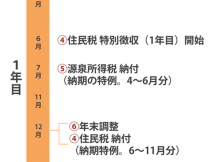

副業が黒字であれば、発生する税金は所得税と住民税です。

所得税は、1年で得た収入から経費を差し引いた額に発生する税金で、副業であれば確定申告をすれば金額が決定します。

1年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり所得税の納税義務が発生します。

前述した青色申告や経費計上といった節税方法を行うことで納税額を減らせるでしょう。

住民税は、1年の総所得に10%をかけて算出されます。

副業の所得が20万円以下でも住民税はかかるので、住民税額を抑えたいのであれば所得が20万円を超えていなくても申告をしたほうが所得税は抑えられるので、住民税も安くなります。

副業の所得が多い場合の税金対策

副業の所得が多い場合、どのような税金対策をとるべきか解説していきます。

法人化すれば節税対策ができる

個人の所得にかかる所得税と法人の所得にかかる法人税を比べると税率に違いがあります。

所得が多ければ多いほど、法人のほうが税率は低くなるので税負担の軽減に役立ちます。

また、経費に算入できる支出の範囲も法人になると広がるので節税効果が期待できるでしょう。

法人ならではの経費にできる費用は以下の通りです。

-

- 役員報酬

- 従業員の退職金

- 旅費規程に基づく出張手当

- 社会保険料の1/2(会社が負担する分)

- 生命保険の支払い(契約内容による)

法人化する時期

法人化をする時期に関しては、所得額が関係しています。個人事業主の所得税の税率は累進課税です。

所得が低ければ税率も低いですが、所得が上がればその分税率も上がっていく仕組みです。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円~1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円~3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円~6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円~8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円~17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円~9,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

一方、法人税の税率は一定となっています。

| 区分 | 適用関係(開始事業年度) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | 令4.4.1以後 | ||||

| 普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% | 15% |

| 適用除外事業者 | 19% | 19% | |||||

| 年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | |||

| 上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% | |||

法人税に関しては、最大で23.2%の税率です。そのため、所得税の税率が法人税の税率を超えた時に法人化を検討することがタイミングの1つだといえます。

しかし、法人化すると事務負担や手続きが増えるので、専門家と顧問契約を結ぶケースもあり、その場合は費用がかかります。

税金以外にも、社会保険の加入や会社運営にかかる費用など個人で行う事業と比較すると様々な部分が増えるので、その点を加味しながら法人化すべきか検討してみてください。

法人化の流れ

副業を法人化する場合の流れは以下の通りです。

1.定款を作成

2.定款の認証を公証役場で受ける

3.会社設立登記申請書の準備

4.法務局で登記申請の実施

5.登記事項証明書の取得

6.法人の印鑑証明書を取得

7.法人設立届出書といった税務署関連の手続きの実施

8.社会保険関連の手続き

様々な手続きが必要になるので、理解をしてから法人化を進めてみてください。

法人化する際に必要な書類

副業のための会社を設立するにあたって、必要となる書類は以下の通りです。

-

- 定款

- 登記申請書

- 登録免許税納付用台紙

- 発起人の決定書

- 就任承諾書(取締役・代表取締役)

- 取締役の印鑑証明書

- 資本金の払い込みを証明する書面

- 印鑑届出書

- 登記すべき事項を記載した書面もしくは保存をしたCD-R

法人の形態や定款の内容によっては追加書類が必要なケースもあるので、あらかじめ確認しておくとスムーズに法人化を目指せるでしょう。

副業に関わらず始められるおすすめの節税対策

最後に、副業に関わらず会社員が活用できる節税対策を紹介していきます。

ふるさと納税

好きな自治体を選択して寄付ができる制度がふるさと納税です。

寄付金のうち、2,000円を超える金額を寄付金控除として所得税と住民税の両方に控除が適用されます。

返礼品を受け取ることもでき、会社員であれば納税をする自治体が5つまでであれば、ワンストップ制度を活用できるので、所得税の確定申告を実施する手間がありません。

iDeCo

私的年金の一種で、安定した資産形成を目的にスタートした制度がiDeCoです。

積み立てた掛け金のすべてが非課税対象となり、運用して得た利益にも税金がかからないので節税対策になります。

会社員の場合、iDeCoに拠出できる金額は会社の年金制度によって異なっており、積み立てた掛け金の引き出しは、60歳以上に設定されています。

前倒しをしての受け取りができない点に注意してください。

まとめ・副業の収入に合わせて税金対策をしよう

会社員の副業にかかわる節税対策は、赤字・黒字によって方法が異なります。それぞれを理解したうえで対策方法を検討してみてください。

また、所得が多くなれば法人化を検討すると税金が抑えられるかもしれません。ふるさと納税やiDeCoといった方法も検討しながら、税金対策をしてみてください。

創業手帳では、節税の基本的なポイントをまとめた「税金チェックシート」を無料でお配りしています。節税ポイントを知っているか知らないかによって、年間の納税額が数十万円違ってくるケースもあります。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

(編集:創業手帳編集部)