創業初期でもメディア掲載が!コンサルタント・講師のためのPR成功術

専門性を武器に、メディアに選ばれるコツを徹底解説

「雑誌によく出ている専門家やコンサルタント、なぜ彼らは何度も掲載されるのだろうか?」

そう思ったことはありませんか?

講師やコンサルタントとして創業したばかりの方なら、特にそう感じるはずです。

情報発信の重要性はわかっている。だけど、自分には何をどうすればいいのかがわからない。多くの専門家が、そんなジレンマを抱えています。

しかし、実際に掲載されている専門家を見てみると、必ずしも有名人ばかりではありません。開業して2〜3年以内の個人コンサルタントや講師でも、雑誌やWebメディアに取り上げられているのです。

その違いは何でしょうか?

本記事では書籍『コンサルタント・講師のためのPR戦略』の著者である株式会社ユアウィル 代表取締役の木下氏に、「創業初期に失敗するPRのパターン」「コンサルタント・講師に有効なPRの方法」「創業初期に掲載される企画書の書き方」と順を追って解説していただきます。

PR・マーケティングコンサルタント。中小企業や個人事業主を中心に200社以上を支援。支援した人事コンサルタントや中小企業診断士などの専門家が次々と雑誌に掲載されるなど、多くの成果を挙げる。また、クライアントだけではなく、自身も専門家として20冊以上の法人向けビジネス誌に掲載。その他、日本経済新聞に「キャリアをマーケティングせよ」を寄稿するなど、専門分野での発信を行っている。さらに、商工会議所や大学校などの教育機関では講演活動にも取り組み、実践的なノウハウを提供している。著書『コンサルタント・講師のためのPR戦略』(同友館)

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

なぜ多くの人はプレスリリースで失敗しているのか?

無料でメディアに取り上げてもらえる手段として注目される「プレスリリース」。しかし、やみくもに出しても思ったような反響は得られません。特にコンサルタントや講師といった無形サービスの専門家には、落とし穴になりがちです。

では、実際にどのような場面でうまくいかないと感じるのか、ある事例を見てみましょう。

創業したあるコンサルタントの悩み

採用コンサルタントとして創業した山本さん(仮名)は、毎月のように地元の経営者交流会に足を運んでいます。

これまでに多くの採用課題を改善してきた経験があり、実績にも自信があります。

ところが、名刺交換をしても、その後に相談や依頼につながることはほとんどありません。

経営者たちからは「採用に困っている」とは言われるものの、話は浅いままで終わり、競合との違いを説明しようとしても、なかなか伝わらない・・。

「他のコンサルタントと何が違うんですか?」という問いに対し、実績を語ってもピンとこない様子。

会場には自分と似たようなコンサルタントが複数いて、「差別化できない」というもどかしさが続いていました。これは決して山本さんだけの悩みではありません。

コンサルタント・講師はなぜ“他と同じに見られてしまう”のか?

無形サービスを扱うコンサルタントや講師にとって、自分の強みを一言で伝えるのは難しいのです。

目に見える商品があれば違いはわかりやすいのですが、コンサルティングや講演といった無形サービスは、提供する価値が形として見えません。

だからこそ、「この人は専門家として信頼できそうだ」と思ってもらうまでに時間がかかります。特に初対面では、その壁が非常に大きいのです。

そこで多くの人が考えるのが、PRという手段です。その最初のステップとしてよく使われているのが「プレスリリース」です。しかし結論から言えば、プレスリリースはコンサルタントや講師にはあまり向いていない手法です。実際にほとんどの人が失敗しています。

コンサルタントや講師がプレスリリースで成果を出せない理由

プレスリリースとは、一般企業にとってはとても効果的な情報発信の手段です。メディア掲載につながるためには、「メディアのニーズにあった情報」である必要があります。この観点で、コンサルタントの情報はプレスリリースと相性が良くありません。

まず、メディア(特に新聞やテレビのようなマスメディア)が求めている情報は、一般消費者向けの話題が中心です。たとえば、「人気レストランの特集」や「新しい美容グッズの紹介」「旅行先のおすすめ情報」といった内容は、読者層にもマッチしやすく、取り上げられやすいテーマです。

一方で、コンサルタントの提供する情報は多くが法人向けかつ専門的なものであり、一般読者がすぐに理解・関心を持つ内容ではありません。

たとえば、「中小企業向けの人事制度改革コンサルティング」や「製造業に特化した業務改善支援」などは、価値が高くてもメディアの基準からすると記事にしづらい情報なのです。

その結果、せっかくプレスリリースを出しても、多くの記者にとっては取り上げる理由が見えない状態となり、ほとんど反応がないという事態になりがちです。

つまり、プレスリリースという手法は、消費者向けであることが多く、コンサルタントのように「専門性」や「知見」で勝負する職種にはあまり合っていないのです。

コンサルタント・講師にこそ企画書が必要なワケ

プレスリリースがうまく機能しない中で、注目したいのが「企画書」を活用した情報発信です。

自分の知見や経験を、メディアが欲しがる“企画”として届けることで、信頼性や専門性をしっかり伝えることができるのです。

企画書とは何か?

「プレスリリースでは難しい」と分かったとき、多くのコンサルタントが次に直面するのが、「では、どうすればメディアに取り上げられるのか?」という疑問です。そこで重要になるのが、「企画書」という手法です。まずは、従来のプレスリリースと企画書の違いを整理してみましょう。

| プレスリリース | 企画書 | |

|---|---|---|

| 目的 | 新商品やイベントなどの告知 | 専門家としての知識や経験の提供 |

| 内容 | 新商品やイベントに関する事実の情報 | 知識と経験に基づく企画内容、プロフィールなど |

| 対象となる主な媒体 | 主に新聞、Web、テレビ | 主に雑誌(Web、テレビ) |

| 文章量 | 1ページが多い | 数ページ |

| 成果 | 新商品やイベントの取材 | 専門家としての執筆、取材 |

プレスリリースは、企業がニュース性のある情報を発表するためのフォーマットです。一方、企画書は、専門家が「自らの知識や経験を記事企画に変換して提案するための資料」です。

講師やコンサルタントのように、「人」の専門性そのものが価値となる職業では、企画書の方が適したPR手段といえるでしょう。

なぜ企画書が効果的なのか?

企画書を使うことで、メディアに掲載される確率が上がり、掲載後も「この分野の専門家」としての印象を強く残すことができます。その理由は、次の3つに集約されます。

① ニーズの強さ

業界誌や専門メディアでは、読者に向けて信頼性のある情報を提供する必要があるため、実務経験のある専門家へのニーズが非常に強いです。

企業の現場で得た知見や、実際の事例に基づく解説は、メディアにとって価値あるコンテンツです。

特にネット上の情報が玉石混交となっている現在、信頼できる「専門家の声」は以前にも増して重宝されています。

② 柔軟性の高さ

プレスリリースは「新しいニュース」が必要です。しかし企画書は違います。

新商品がなくても、イベントを開催していなくても、専門的な知見や視点だけで企画が成立します。

そのため、継続的・計画的にPRを仕掛けることができる点も、大きな魅力です。

「何かイベントを用意しなければ…」と悩む必要はなく、知識そのものが発信の素材になります。

③ 専門性の訴求力

プレスリリースで記事化されたとしても、それが「イベント告知」や「サービス紹介」にとどまる場合、専門家としてのイメージはあまり形成されません。

しかし、企画書に基づく記事では、語っている内容そのものが専門家としての知見の証明になります。

「このテーマならあの人に聞きたい」と思われるような専門家ブランディングが、自然と積み上がっていくのです。

このように、「ニーズの強さ」「柔軟性の高さ」「専門性の訴求力」という3つの側面から見て、コンサルタントや講師にとって企画書は、最も効果的なPRの武器となります。

メディアに届く企画書の作り方|押さえるべき6つのポイント

では実際に、メディアに届く「企画書」はどう作ればよいのでしょうか?

ここで重要なのは、「自分の伝えたいことを詰め込む」のではなく、メディアと読者の視点で価値を組み立てるという姿勢です。これを意識していれば、創業して間もなくても掲載される可能性が高まります。

記者や編集者は、いきなり「この人に取材したい」とは思いません。

彼らが重視しているのは、「そのテーマが記事として成立するか」「読者の関心に応える内容か」「専門性が合致する人か」という3点です。

そのため、企画書にはそれらの判断材料を自然に示す以下の6つの構成要素を押さえる必要があります。

-

-

6つの構成要素

「タイトル」「概要」「読者対象」「価値」「企画内容」「プロフィール」

1.タイトル

タイトルとは、企画全体の意図や魅力を最初の一文で伝える役割を持つ要素です。

メディアが企画書に目を通すかどうかを判断する際、最初に注目するのがこのタイトルです。つまり、タイトルの良し悪しで、読まれるか・スルーされるかが決まると言っても過言ではありません。

タイトルには、企画のテーマだけでなく、「どんな課題を、どう解決するか」が読み取れる必要があります。

- タイトルの例

-

-

「人手が足りない」を解消 採用に必要なマーケティングのツボ

2.概要

概要とは、企画の「背景」と「目的」を示す部分であり、なぜこの企画が必要なのかを編集者に理解してもらうための説明パートです。

メディアにとって重要なのは、「それが今、必要とされている理由があるかどうか」。

つまり、概要では「現場にどんな課題があるのか」「社会や業界で何が起きているのか」「それに対してどんな解決策があるのか」といった企画の必然性を伝える必要があります。

読者の目線に立って、「この企画が役立つ理由は何か?」を簡潔に示すことが、概要の目的です。

3.読者対象

読者対象とは、「この記事が誰に向けたものなのか」を示す項目です。

これは単なる属性の列挙ではなく、「その人がどんな課題を抱えていて、その課題にどう応えるのか」を明確にするために必要な情報です。

対象があいまいであったり、広すぎると、編集者にとっては「誰に読んでもらえばよいのか」がわからず、企画がぼやけてしまいます。

よくある失敗事例としては、読者対象を「中小企業の経営者」と書いてしまうことです。これでは300万社以上ある中小企業の全ての経営者が対象となり、対象が広すぎて魅力が感じられません。

- 読者対象の例

-

-

採用広告を使っているが、うまく採用が進まない人事担当者

4.読者が得られる価値

読者が得られる価値とは、その記事を読むことで、どのような成果を得られるかを示す項目です。

多くの企画書では、「こんなノウハウを伝えます」と提供する内容にフォーカスしがちですが、読者が知りたいのは「それを読んだ読者が、どう変わるのか」です。

読者の悩みに対し、「こうすれば解決できる」「こうすれば前に進める」といった変化のビジョンが描かれていることが、記事としての価値を高めます。

読者が得られる価値の例:候補者のニーズを把握し、ニーズに沿った採用情報を発信することができる

5.企画内容

企画内容とは、記事全体の構成や流れを示す項目です。

これは編集者にとって、「実際にこの企画が記事になったら、どう展開されるのか?」という完成イメージを伝えるための設計図となります。

テーマの列挙ではなく、問題提起→解決策という流れや、ストーリーとしての面白さ、構成のバランスなどが問われます。

また、現場の具体的な事例や、読者が共感できるようなエピソードが組み込まれていると、「読まれる記事」としての完成度が高くなります。

6.プロフィール

プロフィールとは、「なぜあなたがそのテーマを語るにふさわしいのか」を示すパートです。

ここでは経歴や肩書きだけでなく、「実体験に基づいた専門性や信頼性」が重要視されます。

特に、ただの成功体験ではなく、苦労や失敗、それをどう乗り越えたかというストーリーがあると、メディアも「この人の話は聞く価値がある」と判断しやすくなります。

プロフィールは、読者にとっての語り手の納得感を支える最後の決め手となる部分です。

これら6つの要素は、それぞれ独立した情報ではなく、一貫した「信頼の物語」を形成するための部品です。実際にはこれらの項目に「公共性」「新規性」「時流」を加えて魅力的な企画書に仕上げます。

講師やコンサルタントにとって、企画書とは「自分の価値を他人の言葉で伝えてもらうための翻訳ツール」とも言えるでしょう。

まずはここから!講師・コンサルタントが狙うべき効果的なメディアとは

PR活動を行うにあたり、活用できるメディアにはテレビ、新聞、雑誌、ラジオ、Webメディアがあります。それぞれに特徴がありますが、コンサルタントや講師のように無形の専門性を扱う職種にとっては、どのメディアにアプローチするかが成果を大きく左右します。

各メディアの特徴

| メディア | 特徴 |

|---|---|

| テレビ | 映像のためインパクトが強い。広範囲な視聴者層にリーチできる。映像として映えることを求めている。 |

| 新聞 | 信頼性が高く、詳細の情報提供が可能。若い世代の読者が少ない傾向にある。企画書よりもニュース情報(プレスリリース)を求めている。 |

| 雑誌 | 専門性が高く、特定の興味を持つ読者層にリーチできる。他のメディアと比較すると発行頻度が低い。 |

| 新聞 | 信頼性が高く、詳細の情報提供が可能。若い世代の読者が少ない傾向にある。企画書よりもニュース情報(プレスリリース)を求めている。 |

| ラジオ | 車や職場など、移動中でも情報を得られる。特定の層にしかリーチできない場合がある。 |

| Webメディア | 新聞や雑誌のような文字制限があまりなく、即時性が高い。ただし、情報が溢れているため目立つのが難しい。信頼性が低い情報も混在している。 |

この中で、コンサルタントに最も適しているのは「雑誌(専門誌)」と「専門性のあるWebメディア」です。その理由は以下の通りです。

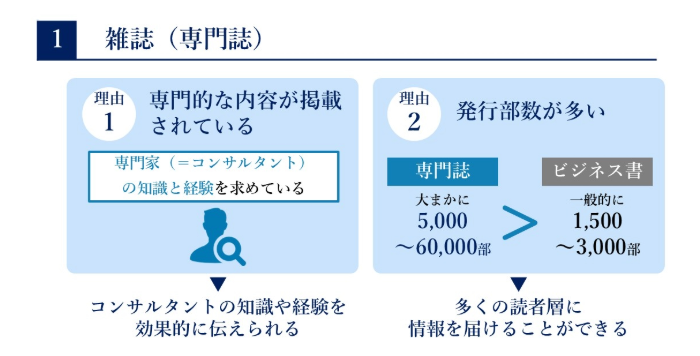

①雑誌(特に専門誌)はコンサルタントに最適

専門誌とは、ある特定の業界やテーマに絞って情報を提供する雑誌です。例えば、経営者向け、人事・教育・会計などの職種向け、あるいは業界特化(医療、建設、製造など)したものがあります。これらは法人向けのビジネス誌として位置づけられるものもあり、まさに専門性を提供したいコンサルタントと親和性が高いのです。

専門的な内容が掲載されている

専門誌の読者は、課題解決や情報収集のために紙面を読んでいるため、具体的なノウハウや実務に即した情報を歓迎します。コンサルタントの知見や経験が「そのまま価値」として届きやすく、執筆依頼や相談につながる可能性も高まります。

発行部数が多い

専門誌の発行部数は5,000~60,000部程度とされており、ニッチながらも影響力があります。参考として、一般的なビジネス書が初版で1,500~3,000部ほどであることを考えると、一定数のターゲットに一斉にアプローチできる媒体と言えるでしょう。

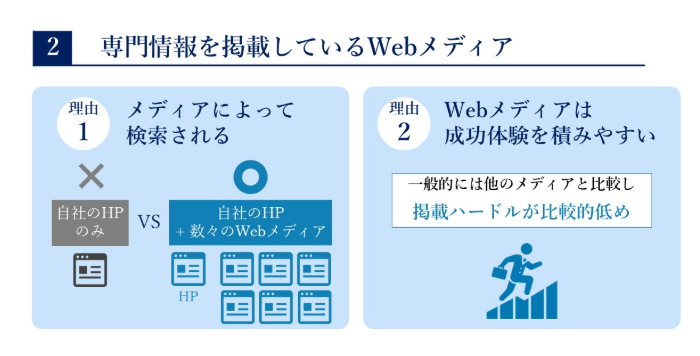

② 専門情報を掲載しているWebメディアも有効

紙媒体より掲載ハードルが低く、スピード感もあるWebメディアも、PRの初期段階では非常に有効です。特に「専門性の高い内容を掲載している」「実名・顔出しでの執筆が前提」のような、一定の質が担保されたメディアがおすすめです。

メディアによって検索される

企画書を提出した際、メディアの担当者がまず行うのは「その人を検索すること」です。その際、自社のホームページしか表示されない場合と、信頼あるメディアに執筆実績がある場合とでは、信用度に大きな差が生まれます。Web上の露出は、そのまま「信頼の補強材料」となるのです。

Webメディアは成功体験を積みやすい

雑誌や新聞よりもスペースの制限が少ないWebメディアは、企画が通りやすいというメリットがあります。まずは1本掲載されることで、掲載実績が作れ、自信にもつながります。そうして編集者との関係が築ければ、今後の掲載にもつながる可能性が高まります。

まずは質の高い専門メディアを狙おう

講師やコンサルタントがメディアPRを行う際には、まず「自分の専門性を求めてくれる場」を選ぶことが大切です。広く浅く届けるよりも、狭く深く、届いてほしい人にしっかり届く媒体を選ぶことで、その後の依頼やブランディングにも繋がっていきます。

そのため、最初の一歩としては「専門誌」や「専門性を扱うWebメディア」から着手し、実績を積み上げていくのが現実的かつ効果的な戦略です。掲載の量ではなく、信頼を得る場をどう選ぶかが、PR成功の鍵になります。

まとめ|専門性を伝えるPRこそ、コンサルタントの武器に

創業初期のコンサルタントや講師にとってのPRは、単なる知名度アップの手段ではなく、「信頼を可視化する戦略」です。プレスリリースでは伝えきれない専門性や経験も、企画書という形式であれば、しっかりとメディアに届けることができます。

そして、その最初の掲載実績が、さらなる信頼と機会を呼び込む入り口となるのです。大切なのは、自分が伝えたいことではなく、「読者が知りたいこと」を、専門家としてどう語れるか、つまり専門性と社会を結び付けることがPR戦略の重要なポイントとなります。まずは企画書を作成してみることから始めてみましょう。

※本記事は、書籍『コンサルタント・講師のためのPR戦略』(同友館)をもとに、創業初期のコンサルタント・講師向けに再構成したものです。

(執筆:

株式会社ユアウィル 代表取締役 木下亮雄)

(編集: 創業手帳編集部)