ハローワークでの求人の出し方は?メリットや活用のコツを徹底解説

元ハローワーク職員が、求人票作成のポイントや効果的な使い方をわかりやすく紹介

ハローワーク(公共職業安定所)は、無料で求人を掲載できる国の機関です。求人票の作成から応募者の紹介、採用後の助成金申請まで、人材採用に関して幅広いサポートを受けられます。

人材採用の手段として有効活用できる余地がある一方で、知っておくべきデメリットや注意点もあります。

この記事では、元ハローワーク職員の視点から、求人の出し方や効果的な活用方法などを解説します。自社に合った採用方法を見極める参考にしてください。

日本大学文理学部卒業後、厚生労働省や不動産業界、保険業界で実務経験を積む。ハローワークで10年間の勤務経験があり、求職者・求人者双方の相談業務やマッチング支援を行う。ハローワークでの実務経験を活かして、社会保険や人事労務などの分野を中心に、これまで1200記事以上の執筆・監修実績あり。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。金融財政事情研究会会員。noteでも情報発信中。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

ハローワークとは?どんな求人を掲載できる?

ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する無料の職業紹介機関です。全国に設置されており、求職者への就職支援や企業への人材紹介などを行っています。

求人者側にとって民間の求人サイトとの違いは、掲載料が一切かからない点です。中小企業から大企業まで、規模を問わず利用できます。

掲載できる求人の種類

ハローワークで掲載できるのは、雇用契約を結ぶ求人に限られます。正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態は問いません。

ただし、業務委託や請負契約での募集は掲載できません。これは、ハローワークが職業安定法に基づいて運営されており、労働者の雇用安定を目的としているためです。

募集職種に制限はほとんどありません。事務職や販売職といった一般的な職種はもちろん、技術職や専門職、管理職まで幅広く掲載できます。短期間の求人や季節労働の募集にも対応しています。

利用者層の特徴

ハローワーク登録者の年齢層は幅広く、利用者の背景もさまざまです。失業保険を受け取るためにはハローワークへの登録が必要となっているため、失業保険を受け取る方は、必ずハローワークへ求職登録をします。

若年層向けの窓口として新卒者向けの「新卒応援ハローワーク」や35歳未満を対象とした「わかものハローワーク」、高齢者向けに「生涯現役コーナー」などの専門窓口設けているハローワークもあります。

ハローワークでの求人の出し方と流れ

ハローワークで求人を出すには、まず事業所登録を行い、求人票を作成して提出します。手続きは窓口や郵送だけでなく、オンラインでも完結できるようになりました。

1. 事業所登録を行う

求人を出すには、まず事業所情報をハローワークに登録する必要があります。登録方法は、窓口での手続き・郵送・オンラインでの3種類から選べます。

窓口で登録する場合は、事業所を管轄するハローワークへ訪問します。その際、会社の登記簿謄本や労働保険の加入を証明する書類など、事業実態を証明できる書類が必要です。

なお、管轄外のハローワークでは受理されないため、注意してください。

オンラインで登録する場合は、ハローワークインターネットサービスから「求人者マイページ」を開設します。メールアドレスがあれば、24時間いつでも登録できるため便利です。

ただし、初回登録時にはハローワークからの確認連絡が入るため、連絡可能な電話番号を正確に入力しましょう。

登録が完了すると、事業所番号が発行されます。この番号は今後の求人手続きで必要になるため、大切に保管してください。

2. 求人票を作成する(窓口・FAX・オンライン)

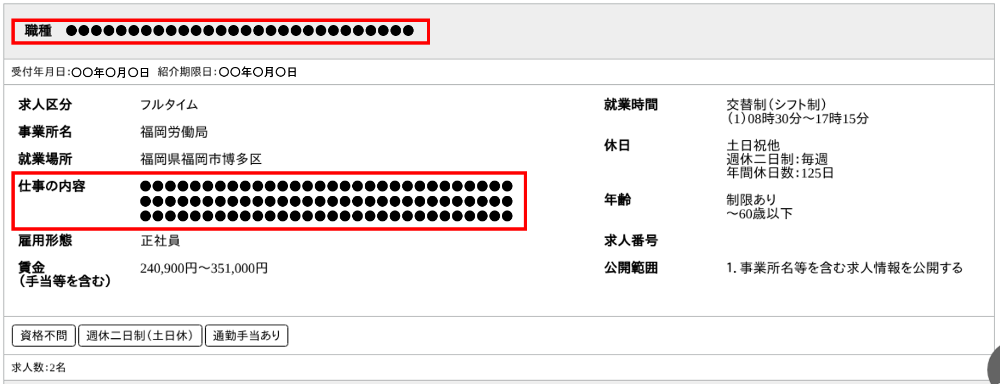

事業所登録が済んだら、求人票を作成します。一般的な求人広告と同様に、求人票には以下のような情報を記載します。

- 職種

- 仕事内容

- 賃金

- 勤務時間

- 休日

- 応募資格

- 選考方法

- オンライン自主応募の可否など

作成方法は「窓口で職員と相談しながら作成する」「自社で記入した求人票を郵送またはFAXで送付する」「求人者マイページから直接入力する」の3つです。

オンラインのほうが早く処理されるため、できるだけ早く求人を掲載したい場合は、オンラインで作成しましょう。

なお、求人票の作成後はハローワークによる確認が入ります。法令違反がないかチェックされ、問題がなければ通常1〜5営業日で求人が公開されます。修正事項がある場合は連絡が来るため、適宜対応しましょう。

3. 求人を公開・応募受付を行う

求人票が承認されると、「ハローワークインターネットサービス」に掲載されます。

なお、掲載期間は「掲載日の翌々月末まで」です。期間満了前に延長手続きを行えば、同じ内容を継続して掲載できます。条件を変更したうえで、再度掲載しても問題ありません。

4. 書類選考・面接・採用決定

掲載した求人が求職者の目に留まれば、ハローワークの職業相談窓口の担当者から応募可能かどうかの連絡が来ます。応募者の年齢や経歴など、電話先で簡単な照会ができるため、欲しい人材に合致しているかを確認しましょう。

選考方法は「書類選考→面接」「いきなり面接」など、求人を掲載するときに選択できます。いきなり面接をする場合は、日時や場所、持ち物などを調整しましょう。

選考の結果、採用が決定したら採用通知を出すと同時に、ハローワークにも採用結果を報告します。なお、不採用となる場合でも、選考結果はハローワークと応募者全員に必ず通知しなければなりません。

求職者が直接応募できる「オンライン自主応募」を可能にした場合、ハローワークを介さずに求職者本人から連絡が来ます。ハローワークインターネットサービス上の「マイページ」にメッセージが届くため、こまめに確認しましょう。

過去に求人を出したことがある場合

ハローワークで求人を出した経験がある企業は、過去の求人票を転用できます。これにより、ゼロから作成する手間を省けます。

求人者マイページにログインすると、過去に掲載した求人の一覧が表示されます。その中から転用したい求人を選び、必要な部分だけを修正すれば完了です。

たとえば、同じ職種で賃金だけを変更したい場合や、勤務時間を一部修正したい場合などに便利です。

ハローワークへ求人を出すメリット

ハローワークを活用するメリットは、費用をかけずに求人を掲載できることです。ほかにも、豊富な労働市場データの提供や助成金の活用など、民間サービスにはない強みがあります。

無料で求人の掲載ができる

ハローワークでの求人掲載は、何度利用しても無料です。民間の求人サイトでは、掲載料として数万円から数十万円かかることも珍しくありませんが、ハローワークなら一切費用がかかりません。

特に中小企業にとって、採用コストを抑えられる点は魅力です。複数の職種を同時に募集する場合や、長期間にわたって継続的に募集する場合でも、追加料金は発生しません。

求人票の書き方のアドバイスをもらえる

経験豊富なハローワークの職員は、どのような表現が求職者の関心を引くか熟知しています。抽象的な表現よりも、具体的な表現に書き換えるだけで、応募者数が増えることは珍しくありません。

インターネット上の求人検索結果に表示されたあと、詳細な求人内容を見てもらうためには、職種名や仕事内容の初めの3行で魅力的に訴求する必要があります。

出典:厚生労働省「応募がなくてお悩みの事業所様へ~求人への応募を増やすコツ~」

「どのように書けば、クリックされて詳細な条件を見てもらえるか」のアドバイスを受ければ、応募者数が増えるかもしれません。

求職者の動向を教えてもらえる

ハローワークは政府の機関であり、最新の職種ごとの有効求人倍率や、地域の雇用データなどを持っています。一般的な求職者だけでなく、学卒者の動向も把握しているため、若年者雇用を進める上でも有益な情報を得られます。

また、窓口で就職支援をしている職員から、最近の求職者の傾向を聞くことも可能です。求人を出す前に、リアルな情報を収集しておくことで、より効果的な採用活動につながるでしょう。

障害者や外国人の採用支援を受けられる

ハローワークには、障害者や外国人の就職を専門的に支援する窓口が設置されています。

障害者や外国人の雇用を検討している企業は、「専門援助部門」を有効活用しましょう。障害の種類や程度に応じた配慮事項、職場環境の整備方法、定着支援のポイントなど、実践的なアドバイスを受けられます。

また、外国人を雇用する際に必要となる在留資格の確認方法や手続き、コミュニケーション上の配慮などの質問も可能です。外国人雇用に関する疑問や不安がある場合は、相談してみましょう。

職業訓練受講後の即戦力人材を採用できる

ハローワークは公的な職業訓練をあっせんしており、訓練を修了した即戦力人材にアプローチできます。職業訓練の内容は、プログラミングをはじめとしたIT系や医療事務、介護などさまざまです。

真面目に職業訓練を受けている求職者は、新しい分野で働く意欲が高く、修了時には基礎的なスキルをすでに身につけています。未経験者を一から育成するよりも、研修期間を短縮できるでしょう。

また、ハローワークに紹介を依頼するだけでなく、職業訓練校に直接アプローチする方法も効果的です。職業訓練生は就職への意欲が高いため、良いマッチングにつながるケースが少なくありません。

助成金を受け取れる場合がある

ハローワークを通じて採用した場合、条件を満たせば助成金を受け取れます。

代表的な助成金に「特定求職者雇用開発助成金」があります。60歳以上の高年齢者や障害者、母子家庭の母など、就職が困難な求職者を雇用した企業に支給される助成金です。

また、「トライアル雇用助成金」は、職業経験が不足している求職者を試行的に雇用する場合に支給されます。原則として3か月間、1人あたり月額4万円が支給され、経済的負担を抑えながら若年者の雇用を進められる制度です。

なお、助成金を受け取るためには、採用後一定期間雇用しなければなりません。筆者の経験上、助成金目当てに求人を出す経営者もいましたが、基本的にこのスタンスはおすすめしません。助成金を受け取る前にキャッシュアウトが発生し、資金繰りを悪化させる可能性があるためです。

「必要な人材を採用した結果、助成金を受給できた」くらいの温度感で、助成金を活用してみてください。

ハローワークへ求人を出すデメリット・注意点

ハローワークには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを理解したうえで利用しなければ、期待した効果が得られない可能性があります。

掲載求人数が多く埋もれやすい

ハローワークは無料で求人を掲載できる関係上、膨大な数の求人が登録されています。そのため、時間が経過すると新しい求人に押され、自社の求人が埋もれてしまいがちです。

求職者は、新着求人や条件のよい求人から優先的に閲覧する傾向があります。場合によっては、掲載から1週間も経つと検索結果の下位に表示されるようになり、目に留まりにくくなるのです。

差別化を図ったり、定期的に求人内容を見直したりしないと、なかなか応募につながらない点は押さえておきましょう。

ミスマッチが起こり得る

ハローワークでは、求職者の経歴や希望職種などを踏まえてあっせんしていますが、ミスマッチのリスクはゼロではありません。

窓口で対応している職員全員が、プロのキャリアコンサルタントというわけではないためです。さらに、ハローワークでは「紹介数」「採用数」などの目標が設けられています。目標を達成するために、強引な紹介をするケースがあるのも実情です。

ミスマッチを防ぐには、求人票に具体的な業務内容や求めるスキルを明記することが重要です。また、応募の連絡を受けた際に求めている経験やスキルを満たしているか、慎重に確認する必要があります。

専門的な知識・スキルを持つ人材は見つかりづらい

専門的な知識やスキルを持つ人材は、引く手あまたで、そもそもハローワークに登録するケースが少ないのが実情です。こうした人材は、転職エージェントや業界特化型の求人サイト、人脈を通じて転職することが多いためです。

たとえば、高度なプログラミングスキルを持つエンジニアや、専門資格を活かせる技術職を採用したいと思っても、ハローワーク経由での採用は現実的ではありません。専門的な職種の求人をかけるときは、民間の専門サービスを併用することをおすすめします。

なお、厚生労働省の資料によると、採用経路と職種の関係には以下のような特徴があります。

- 民間職業紹介では、保健師・助産師・看護師を中心に専門的職業の求人が多い

- 介護サービス関連の求人は、職業紹介機能を持つハローワークや民間職業紹介が中心となっている

- 飲食関係・接客関係の求人は、コストの高い民間職業紹介よりもハローワークや求人メディアが多い

また、残念ながら求職者の質にばらつきがあるのも事実です。就労意欲が高く優秀な人もいれば、応募書類の準備が不十分な人や面接に遅刻する人もいるため、想定通りに採用が進まない可能性があります。

若年者からの応募が少ない

ハローワークに求人を掲載しても、若年者からの応募が少ない点には注意が必要です。やや古いデータですが、2008年の独立行政法人 労働政策研究・研修機構の資料を見ると、年代別のハローワーク利用者の内訳は以下のとおりでした。

| 年齢層 | 全体割合(%) | 男性割合(%) | 女性割合(%) |

| 29歳以下 | 15.0 | 9.7 | 21.0 |

| 30~39歳 | 26.1 | 21.1 | 31.8 |

| 40~49歳 | 21.0 | 23.1 | 18.5 |

| 50~59歳 | 25.7 | 29.2 | 21.8 |

| 60歳以上 | 12.3 | 16.9 | 6.9 |

筆者の感覚としても、ハローワークで求職活動をする年代層は40代以上が中心という感覚です。ハローワークで積極的に求職活動をする若年層は、かなり少ない印象です。

ハローワークによっては、若年者を専門的に支援する「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」といった窓口を設置しています。しかし、利用している求職者は少ないため、ハローワークでの35歳未満の採用は期待できない、というのが筆者の率直な意見です(もちろん、可能性はゼロではありません)。

画像・写真での訴求ができない

ハローワークの求人票は、基本的にテキスト情報のみで構成されており、画像や写真を掲載できません。視覚的に訴求できない点は、民間の求人サイトと比較した際の大きなデメリットです。

求職者にとって、職場の雰囲気や働く人の様子は、応募を決める重要な判断材料になります。しかし、文字だけでは職場の魅力を十分に伝るのは難しく、実際のイメージが湧きにくいのです。

なお、ハローワークインターネットサービスでは、求人者マイページに事業所の写真を登録できる機能があります。しかし、実際に求職者がこのページを訪れて写真を確認することはほとんどありません。

業務委託の求人は出せない

ハローワークで掲載できる求人は、雇用契約を締結する場合のみです。正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの募集は可能ですが、業務委託や請負契約での人材募集はできません。

フリーランスや個人事業主として働く人材を探している場合、クラウドソーシングサービスやフリーランス向けのマッチングサイトを利用する必要があります。

求人掲載以外にハローワークで利用できるサービス

ハローワークは、単に求人を掲載するだけの場所ではありません。求職者への直接アプローチやマッチング支援、各種イベントへの参加など、採用活動を多角的にサポートするサービスが用意されています。

これらのサービスを組み合わせて活用することで、より効果的な採用活動が可能になります。

求職者への直接連絡

ハローワークに求職登録している人の中には、自分の経歴や専門知識、保有資格、希望条件などを公開している方がいます。この情報を検索し、条件に合う求職者に直接アプローチできる仕組みが「直接リクエスト」です(氏名や住所などの個人情報は表示されません)。

求人者マイページを通じて、応募を検討してほしい求職者のマイページに、メッセージと求人情報を送付できます。通常の求人掲載では応募を待つ受け身の姿勢になりますが、この機能を使えば、能動的に人材を探せるのです。

ただし、直接リクエストを利用するには条件があります。求人者マイページを開設していることに加え、応募受付方法について「オンライン自主応募の受付」を可能とする有効中の求人が必要です。

また、すべての求職者が情報を公開しているわけではありません。公開を希望した方の情報のみが検索対象となるため、該当者が見つからないこともあります。

マッチングの依頼

マッチングとは、採用を希望している条件に合致する求職者に対して、ハローワークから求人情報の提供を依頼できる制度です。ハローワークに対して、「この条件に合う人がいたら、紹介してください」と頼むイメージです。

たとえば、「30代で営業経験のある方」「簿記資格を持つ経理希望者」など、具体的な条件を伝えます。その後、該当する求職者が来所した際に、職員が積極的に自社の求人を紹介してくれる流れです。

この取り組みにより、求人票を見て自発的に応募してくる人だけでなく、ハローワーク職員からの紹介によって応募につながるケースが期待できます。年齢層・経験・資格・勤務開始時期など、詳しく伝えるほど、適切なマッチングにつながるでしょう。

なお、厚生労働省はハローワークに対してマッチング支援の強化を指示しています。マッチングの取り組みを通じて採用数が増えると、厚生労働省から高い評価を受けられるため、最近はマッチング支援に力を入れるハローワークが増えています。

イベントの参加

ハローワークでは、会社説明会や面接会など、さまざまなイベントを開催しています。これらのイベントに参加すれば、求職者と直接接点を持てるため、効率的な採用活動が可能です。

代表的なイベントには「合同就職面接会」があります。複数の企業が一堂に会し、求職者と直接面談できる機会です。企業ブースを設けて自社の魅力をアピールしたり、その場で簡易的な面接を行ったりできます。求人票だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や、担当者の人柄を直接伝えられる点が大きなメリットです。

また、業界や職種に特化したイベントも開催されています。「介護・福祉分野の就職フェア」「IT業界セミナー」など、ターゲットを絞ったイベントであれば、より効果的なマッチングが期待できるでしょう。

イベントへの参加を希望する場合は、ハローワークに「参加したい」という意向を事前に伝えておくことが重要です。また、ハローワークとしても「採用につながる企業を招きたい」と考えるため、日頃からハローワークと良好な関係を保つことも欠かせません。

実際に、筆者が携わったイベントでは「過去に採用した実績がない企業は呼ばない」「求職者からのクレームが多い企業は呼ばない」などの選抜が行われていました。

労働市場の情報提供を受ける

ハローワークでは、募集する職種について「地域にどのくらいの求職者がいるか」など、労働市場の状況に関する情報提供を行っています。採用戦略を立てるうえで有益な情報となるため、最新情報を得るとよいでしょう。

また、賃金や就業時間をはじめとする求人条件についての相談も可能です。「この職種でこの賃金設定は妥当か」「他社の求人条件と比較して、自社の条件は劣っていないか」など相談できます。

まとめ

ハローワークは費用をかけずに人材を募集できるだけでなく、求人票作成のアドバイスや労働市場の情報提供、イベントを通じたマッチングなど、さまざまなサポートを提供しています。

特に、採用コストを抑えたい中小企業や、障害者・外国人などの多様な人材を採用したい企業にとって、ハローワークは有効活用できるでしょう。職業訓練を修了した即戦力人材にアプローチできる点も、ハローワークならではのメリットです。

一方で、掲載求人数が多く埋もれやすいことや、専門性の高い人材や若年層からの応募が少ないといった課題もあります。こうしたデメリットを理解したうえで、ハローワークに求人掲載をするか決めましょう。

創業手帳では、人材採用をはじめ、事業経営に役立つ情報を無料で発信しています。今回紹介した助成金についても網羅的に知ることができるため、ぜひ参考にしてみてください。

(編集:創業手帳編集部)