介護離職の放置はリスク大!企業が取り組むべき仕事と介護の両立支援策

企業と従業員の損失を防ぐために介護離職対策は必須

日本には、約10万人もの介護離職者がいます(総務省 令和4年就業構造基本調査結果の要約より)。働ける能力と意思を有しているにも関わらず、親族の介護を理由に離職してしまうのは、従業員本人・企業・社会全体にとって損失です。

今後ますます高齢者人口が増えると考えられる中で、企業には介護離職を防ぐための取り組みが求められるでしょう。貴重な人材が離職してしまう事態を防げれば、生産性の向上や働きやすい職場環境の実現につながるはずです。

今回は、介護離職が企業と従業員に与える悪影響や、介護離職を防ぐための具体的な取り組みなどを解説します。支援制度や助成金制度についても解説するため、ぜひ働きやすい職場環境づくりにお役立てください。

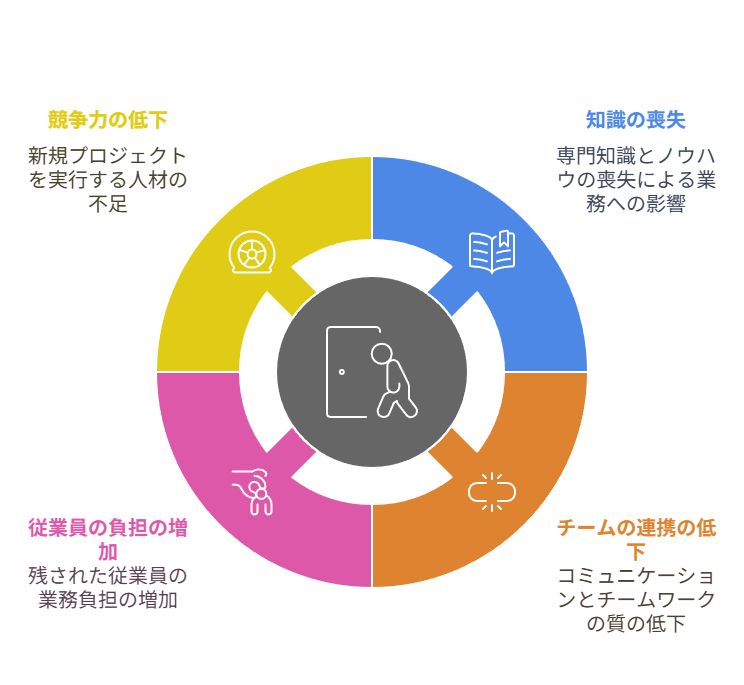

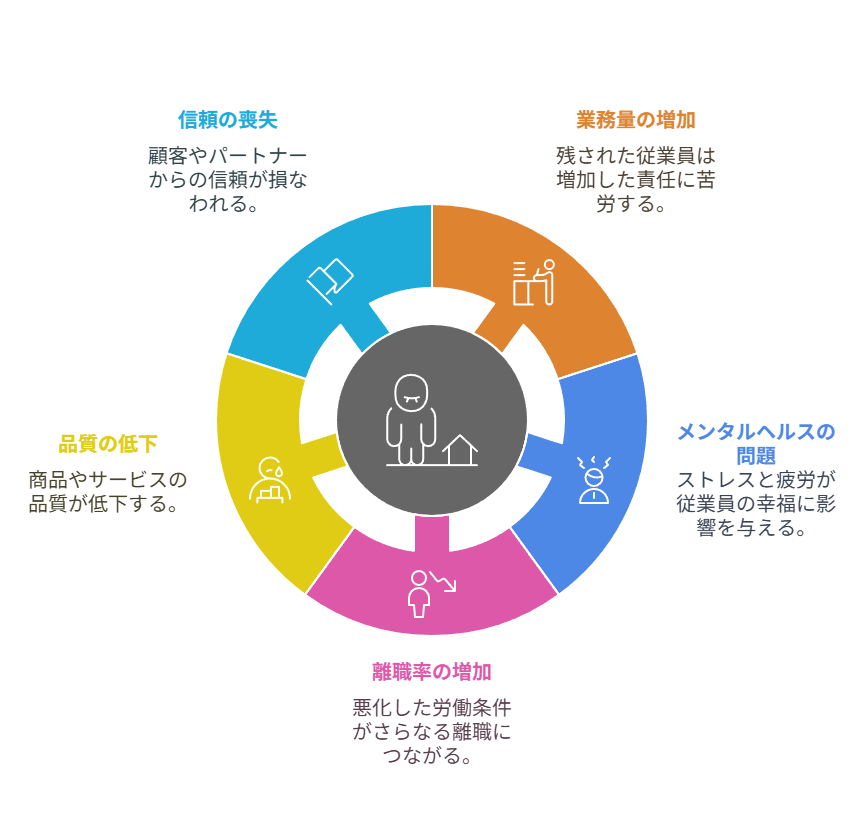

介護離職がもたらす企業リスクとは

優れた人材を失ってしまうと、企業にとってさまざまなリスクをもたらします。生産性の停滞や就業環境の悪化など、具体的なリスクや悪影響を見ていきましょう。

優秀な人材流出のリスク

優秀な人材が介護を理由に離職してしまうと、その人材が有していた知識・スキル・ノウハウを喪失してしまいます。長年蓄積された専門知識や業務ノウハウが突然失われることで、取引先との関係に悪影響が出たり、業務の進行が停滞したりするリスクが考えられるでしょう。

優秀な人材が離れてしまうことで、チームの連携やコミュニケーションの質が低下する可能性もあります。残されたメンバーの業務負担が増加し、モチベーション低下やバーンアウト(燃え尽き症候群)のリスクが高まると、雰囲気が悪化してしまうでしょう。

新規プロジェクトや事業拡大の取り組みを実行する人材が不足すると、企業としての競争力を失いかねません。優秀な人材の離職は、短期的に業務が滞ってしまうだけでなく、中長期的に見ても大きな損失を招くのです。

労働力不足の深刻化

日本は少子高齢化により労働力が不足しています。ただでさえ労働力が不足している中で介護離職が発生してしまうと、事態がより深刻化してしまうでしょう。

介護離職する従業員の立場が高く、また能力が優れているほど、企業へ与える影響は甚大になります。残された従業員の業務量が増加し、メンタルヘルスの不調や身体的疲労の増加につながりかねません。

就業環境の悪化に伴って、さらに離職者が発生する可能性があります。その結果、自社の商品やサービスの品質が低下してしまい、取引先・顧客からの信頼を失う悪循環にもつながるでしょう。

採用・教育コストの増大

介護をしている方の多くは、40~50代です。業務に成熟しており、管理職の立ち位置として活躍しているケースが多いと考えられます。

その従業員が離職してしまうと、採用・教育コストの増大につながります。同じレベルの即戦力人材を採用するのは困難であるため、新たに人材を採用したうえで、教育する必要性が出てくるでしょう。

採用や教育に関しては、以下のようにさまざまなコストが発生します。

| 採用活動にかかるコスト | ・求人広告掲載費用 ・採用エージェントや人材紹介会社への手数料 ・選考プロセスに関わる人事担当者の工数と機会損失 ・面接官となる現場管理職の本来業務からの離脱時間 |

| 採用期間の長期化による損失 | ・ポジションが空席の期間が長引くことによる業務遅延 ・人材が見つからない期間の代替要員の残業代や外注コスト ・採用活動の長期化による追加的な広告費用 |

| 教育・研修のコスト | ・新入社員の教育担当者の負担増 ・研修プログラムの実施コスト ・OJTにおける生産性低下) ・戦力になるまでの低生産性期間の人件費負担 |

新しい人材を採用したものの、ミスマッチが起こるリスクも考慮しなければなりません。採用した人材の質が低いと、業務生産性が停滞したり就業環境が悪化したり、さまざまな問題が起こります。

このように、介護離職により発生するコストは、企業の収益性と競争力を低下させてしまいます。優れた人材を失うことで、さまざまな面で悪影響が出てしまう点に留意すべきでしょう。

介護離職がもたらす従業員のリスク

総務省の「令和4年就業構造基本調査」によると、有業者のうち、介護をしている人数は約364.6万人でした。2022年の就業者数は約6,723万人であるため、「介護をしながら働いている人」の割合は20人に1人以上です。

人口動態を考えると、今後ますます仕事と介護の両立で悩む方は増えるかもしれません。従業員のウェルビーイングを守るためにも、介護離職には、従業員にとってどのようなリスクがあるのかを知っておきましょう。

経済的・体力的・精神的な負担が増える

厚生労働省の「令和元年度 仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」によると、介護離職をした方の離職前後の経済的・体力的・精神的な負担に関して、以下のような結果が得られています。

- 精神面:「非常に負担が増した」が30.2%

- 肉体面:「非常に負担が増した」が24.0%

- 経済面:「非常に負担が増した」が34.1%

- 「非常に負担が増した」と「負担が増した」を合わせると、精神面、肉体面では50%超、経済面では70%近い割合

つまり、介護離職をした多くの方が、経済的・体力的・精神的な負担が増えたと感じているのです。

仕事と介護の両立が難しいため介護離職を選択したにも関わらず、さらに負担が重くなると本末転倒です。この結果から、「介護は介護の専門家に任せて、自分は仕事を継続する」という選択のほうが、幸福度は高くなりそうです。

再就職が難しくなる

介護離職者の多くは40〜50代であり、年齢が理由で再就職が難しくなるのが現実です。介護離職者の再就職率は3割にとどまっており、また年齢が上がるほど困難になるというデータもあります。

また、介護期間が長期化して職歴の空白期間が生まれるほど、ブランク期間が否定的に評価されるでしょう。介護費用でお金がかかることに加えて、再就職ができないと老後に向けた資産形成ができません。

経済的に困窮してしまう恐れがあるだけでなく、再就職できないことで自己効力感や自己肯定感が低下し、精神的にも疲弊してしまう事態になりかねないでしょう。

介護離職が増える背景とは

介護離職が増える背景は、高齢者人口の増加だけではありません。世帯構成の変化や介護サービスを受けられる環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

未婚率と共働き世帯比率の上昇

昨今は生涯未婚率と共働き世帯比率が高まっており、家庭内で介護に携わることができる人が不足しています。

高齢者施設に入居できない場合、世帯内で介護をする人がいません。当初は子が働きながら介護を行っていたものの、仕事と介護の両立が困難になってしまうと、離職を余儀なくされるのです。

施設・居住系介護サービスの不足

要介護状態になっても、介護施設に入居できれば、介護離職の発生を防げます。しかし、施設・居住系介護サービスの提供が不足しており、在宅介護を余儀なくされる方も少なくありません。

建設費の高騰や介護人材の確保が困難な状況などもあり、施設・居住系介護サービスの整備は十分に進んでいないのが現実です。

政府は在宅ケアを支えるサービスの強化を計画しているものの、家庭内でサポートできる人員は不足しているため、現役世代の方が介護離職を余儀なくされるケースが少なくありません。

特別養護老人ホーム(特養)の入居基準に満たない要介護者の増加

特別養護老人ホームへ入居できる方は、原則として要介護3以上に限定されています。特別養護老人ホームは、要介護状態の方が終身にわたって利用でき、費用が比較的安いことから人気があります。

しかし、近年は要介護(要支援)認定者に占める要介護3未満の割合が増大しており、「特別養護老人ホームへ入居したくても、できない」というケースが少なくありません。

その結果、在宅介護を選択する高齢者が増加し、現役世代の方が介護をする必要性が生じてしまっているのです。

介護休業制度の認知度が低い

そもそも、従業員が介護休業制度を理解していない、という点も介護離職が増える一つの要因です。介護休業制度は国が定めている制度ですが、そもそも従業員が制度を知らなければ意味はありません。

また、制度の存在は知っていても、「自分の仕事を代わってくれる人がいない」「雰囲気的に、介護休業制度を利用しにくい」という事情も影響している可能性があります。

つまり、企業側の情報周知が不足していたり働きやすい環境作りの取り組みが不足していたりすることも、介護離職が増える要因といえるでしょう。

働き方の柔軟性が乏しい

働き方の柔軟性が乏しいと、仕事と介護の両立が難しくなります。例えば、フレックスタイム制度や始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、在宅勤務・テレワークなどの制度がないことで、介護離職につながってしまう可能性が考えられるでしょう。

2025年問題の顕在化を受けて、家庭事情に配慮した働き方を選択できるようにする必要性は高まっています。また、ICTを活用して柔軟に働ける環境整備が進まないと、ますます介護離職者が増えてしまうかもしれません。

仕事と介護の両立支援策【企業ができること】

大切な従業員の雇用を継続すれば、企業と従業員の双方が不幸になる事態を防げます。介護離職を防ぐにあたって、企業ができることを見ていきましょう。

介護休業制度・介護休業給付制度の整備と周知

介護休業とは、最大で93日にわたって休業できる制度です。休業が3回まで分割取得でき、要介護状態の親族がいる従業員であれば取得できます(日雇い労働者を除く)。

介護休業給付とは、介護休業期間中に休業開始前の給与の67%を支給する制度です。これにより、介護休業中の経済的不安を軽減し、安心して介護施設を探せるでしょう。

なお、介護休業制度・介護休業給付制度とも国が定めた制度で、従業員が請求したら企業としては応じなければなりません。また、介護に直面した旨の申出をした従業員に対して、事業主は介護休業の取得や介護両立支援制度を利用するかどうかの意向確認を、個別に行わなければなりません。

企業内で規程を整備したうえで、取得できる条件や必要な手続きを明示すれば、従業員は安心して介護休業を取得できるでしょう。規程を作成して終わりにするのではなく、周知したうえで実効性を担保することも、欠かさずに行いましょう。

短時間勤務・フレックス勤務・テレワークの導入

働き方の柔軟性を高めるために、短時間勤務・フレックス勤務・テレワークの導入を検討しましょう。企業は「介護は誰にでも起こりうること」という前提を踏まえたうえで、就業規則の改定を進めることをおすすめします。

2025年4月の育児介護休業法の改正に伴い、要介護状態の対象家族を介護する従業員にテレワークを選択できるように措置を講ずることが、企業に努力義務化されています。

従業員が介護の予定に合わせて柔軟に勤務調整できれば、介護離職を防げるでしょう。テレワークの導入を進めるだけでなく、家庭事情に合わせて柔軟に働ける短時間勤務やフレックス勤務の導入も検討してみてください。

相談窓口・社内ケアラー支援制度の設置

社内において、介護に関する相談窓口や社内ケアラーを支援する制度を設けると、従業員は安心できます。「専門家にいつでも相談できる」という環境を整備すれば、介護に理解がある企業として、従業員の帰属意識を高められるでしょう。

具体的な方法として、人事労務の部署で相談できる環境を整備することが考えられます。介護保険制度や地域の介護サービス情報、介護施設一覧を提供することも、有益な助言となるでしょう。

介護問題が深刻化する前段階で効果的な支援をすることで、介護離職を未然に防げます。一人で介護の悩みを抱え込む状況から脱却し、勤務先から連帯による心理的サポートを受けることで、多様な事情を抱える従業員が互いに支え合う土壌を醸成できるでしょう。

外部リソース(介護相談窓口・サービス紹介)の活用

社内で介護の専門窓口を用意するのが難しい場合、外部リソース(介護相談窓口・サービス紹介)の活用を検討しましょう。企業の外部でケアマネージャーと連携し、相談窓口や社内ケアラーから支援を受ける方法があります。

対面だけでなく、電話・メール・チャッなどさまざまなツールで相談できる環境を整備すれば、状況に応じて相談できます。専門家から効果的なアドバイスを受けることで、精神的な負担を軽減できるはずです。

ほかにも、社会保険労務士を招いて将来の介護に備えるための情報を提供したり、介護休業制度を説明する場を設けたりすることも効果的です。介護の問題は誰しもが抱える可能性がある以上、企業全体で介護に関する理解を深めることは大切です。

介護離職防止に活用できる支援制度・助成金

政府や自治体としても、経済への悪影響を防ぐために、介護を理由に離職者が発生してしまう事態を防ぎたい考えがあります。さまざまな支援制度や補助金制度を用意しているため、有効活用しましょう。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、従業員が円滑に介護休業を取得し、職場復帰ができるように取り組む中小企業事業主を支援するための助成金です。従業員が介護休業を取得した場合や、介護と仕事の両立支援制度を利用した場合などに、助成金が支給されます。

| 種別 | 要件 | 支給額(休業取得/制度利用者1人あたり) |

| 介護休業 | 対象労働者が介護休業を取得&職場復帰 | 40万円 |

| 介護両立支援制度 | 1.制度※を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用 2.制度※を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用 |

1:20万円 2:25万円 |

| 業務代替支援(新規雇用) | 介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受け入れる | 20万円 |

| 業務代替支援(手当支給等) | 1.介護休業取得者の業務代替者に手当を支給 2.介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給 |

1.:5万円 2.:3万円 |

※介護両立支援制度:所定外労働の制限制度/時差出勤制度/深夜業の制限制度/短時間勤務制度/在宅勤務制度/フレックスタイム制度/法を上回る介護休暇制度/介護サービス費用補助制度

従業員が安心して介護と仕事を両立できる環境整備を進めつつ、経済的な助成を受けられます。これにより、仕事と介護の両立支援に関する取り組みを促進できるでしょう。

奨学金返還支援(代理返還)制度

若い従業員に対して効果的と考えられるのが、奨学金返還支援(代理返還)制度の導入です。奨学金返還支援(代理返還)制度とは、従業員が抱えている奨学金の返済について、一部または全部を企業が肩代わりする制度です。

従業員からすると、離職してしまうと企業が奨学金の返済を肩代わりしてくれる、という経済的なインセンティブがなくなってしまいます。そのため、奨学金返還支援(代理返還)制度を導入することで、介護離職に歯止めがかかると考えられるでしょう。

また、単に経済的なインセンティブだけを引き止めの理由にするだけでなく、上司や経営者が介護に理解を示すことも大切です。仕事と両立を支援するための方法や介護休業制度の説明、将来へのキャリアへ悪影響が出ないことを伝えれば、若い世代が安心して働き続けられるでしょう。

自治体独自の支援制度

自治体によっては、独自に介護離職を防ぐための取り組みや助成金制度を用意しています。例えば、東京都では「介護休業取得応援奨励金」という制度を設けて、介護休業取得・就業継続を推進する都内の中小企業を支援しています。

| 対象事業者 | 都内勤務の常時雇用する従業員を2人以上かつ6カ月以上継続して雇用し、都内で事業を営んでいる中小企業等(従業員数300人以下) |

| 奨励の対象となる従業員と介護休業取得要件 | 都内勤務の従業員(雇用保険被保険者)が、合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇含む)を取得し、原職復帰後3カ月以上継続して雇用されていること |

| 職場環境整備要件 | 育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、令和7年4月1日以降、就業規則にいずれかを整備したこと ・介護休業期間の延長 ・介護休業の取得回数の上乗せ ・介護休暇の取得日数の上乗せ ・中抜けありの時間単位の介護休暇導入 |

| 奨励金の加算となる取組 | 1.同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成 2.同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成 いずれの加算項各項目につき30万円を加算。ただし、両方の項目に取組んだ場合、加算額は2項目合わせて50万円 |

| 奨励金額 | ・合計15日の介護休業:27.5万円 ・合計31日以上の介護休業:55万円 ・加算となる取り組みにより最大105万円 |

今回は東京都の例を紹介しましたが、他の自治体でも介護離職を防ぐための支援を行っているところがあります。経済的な支援だけでなく、専門家と無料で相談できるサービスを受けられることもあるため、有効活用しましょう。

まとめ|介護離職対策は企業の成長戦略の一部

日本では約10万人が介護を理由に離職しており、高齢化社会において企業は重大なリスクに直面しています。介護離職は優秀な人材・知識・スキルの流出や生産性低下、残された従業員の負担増加など、さまざまな悪影響をもたらすでしょう。

離職者自身も経済的・精神的負担が増し、再就職も困難になりやすい傾向にあります。双方のウェルビーイングを高めるために、介護離職を防ぐための取り組みは欠かせません。

企業が取るべき対策として、介護休業制度の整備・周知や柔軟な勤務形態の導入などが挙げられます。また、両立支援等助成金や自治体独自の支援制度も活用し、従業員が安心して働ける環境を整えて、企業の競争力維持と従業員のウェルビーイング向上につなげていきましょう。

創業手帳(冊子版)では、人材定着や資金調達などをはじめ、経営者の方が知っておくべき情報を掲載しています。また、起業家・経営者のための「補助金・助成金」の最新情報が完全無料で入手できる「補助金ガイド」も便利です。

いずれも無料でご利用いただけるため、ぜひ介護離職を防ぐための取り組みにお役立てください。