AccordX 安井一男|1年で導入企業が3社から4,500社へ。「請求できるくん」が解決する予約キャンセル問題

営業はパートナーセールスとリファラルのみ。シンプルでわかりやすいサービスが販売の強みに

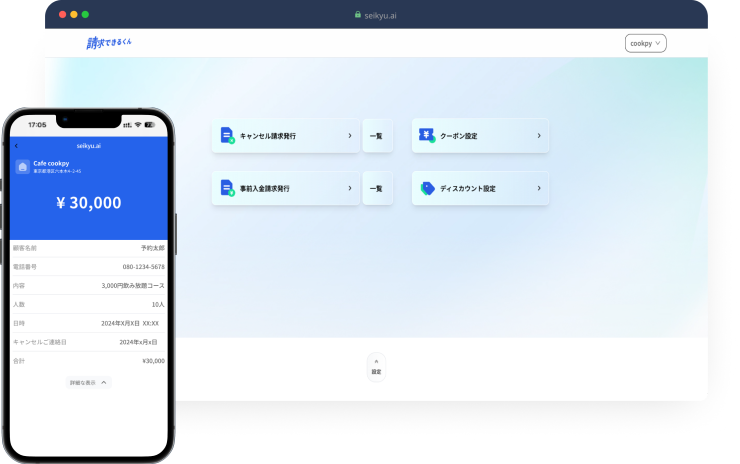

飲食業などの店舗では、予約キャンセルの連絡対応やキャンセル料の請求業務が現場の大きな負担になっています。その課題を解決すべく、キャンセル料の請求から回収・催促までを自動化したのが、「請求できるくん」です。

「請求できるくん」は、サービス開始からわずか1年で、導入企業が3社から4,500社に激増。ところが運営会社のAccordX代表である安井さんによると、自社に営業部隊はいないそうです。

そこで今回は安井さんに、起業して「請求できるくん」を開発した経緯や導入企業を大幅に増やした営業戦略、資金調達で意識したポイントなどをお伺いしました。

株式会社AccordX(アコードエックス) 代表取締役CEO

大学卒業後、株式会社サイバーエージェントに入社し、グループ会社にて新規事業の責任者を務め、事業統括に携わる。2017年10月に独立し、2019年に株式会社cookpyを創業。飲食業界向けにサービスを提供し、同業界の課題解決に取り組む。2024年11月、社名を株式会社AccordXに変更し、少額債権の回収・督促を効率化するデジタルプラットフォーム事業を展開。「透明で公平な経済循環を実現する」をミッションに、消費者と事業者双方にとって公平で持続可能な経済循環の構築を目指している。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

ベンチャー企業で経験を積み起業を決意

安井:漠然と起業したいとは思っていました。ですが当時は、今ほど「スタートアップ」という言葉は一般的ではなく、「ベンチャー企業」という表現が主流だった時代です。そのため、大学を卒業したときはサイバーエージェントに入社することを選びました。

サイバーエージェントでは、アカウントエグゼクティブとして広告やデジタルマーケティングの営業をしていました。

安井:広告代理店に転職しました。その後、再びサイバーエージェントに戻って、グループ会社のアドテクノロジーを扱う会社で新規事業の立ち上げを経験しています。そこで「起業したい」という思いが強くなり、2017年に独立したという流れです。

安井:明確な理由があったわけではありませんが、「できることを増やしたい」と思ったからですね。デジタルだけでなく、いわゆるマス媒体を使ったコミュニケーション設計も経験したくて、広告代理店に転職しました。

安井:サイバーエージェントに戻ってから新規事業の立ち上げを任されたものの、最終的な意思決定はグループ会社の社長がしますよね。調整役よりも自分自身で選択ができる役割がいいなと考えて起業しました。

「仮説」を実証すべく毎日アルバイトへ

安井:2017年から2019年までは、資金を得るために、それまでの経験を活かしてデジタルマーケティングのコンサルなどをしていました。2019年11月には初めてベンチャーキャピタルから投資していただき、「cookpy」という社名で、フードデリバリーを活用した飲食店支援事業をスタートしましたね。

安井:コロナによる巣ごもり需要もあり、フードデリバリー事業は約2年間、成長を続けました。ところがコロナ後、欧米や中国、韓国ほど日本ではデリバリーが普及しなかったんです。私が見立てていた市場の成長と国内の実態が合わず、開拓した顧客も撤退していくケースが増え、事業として立ち行かなくなったのが2023年の初めごろでした。

そこで、2023年3月頃に「新規事業を考えなければ」と思い、小規模のチームではありますが、新しいプロダクトをいくつも立ち上げてピボットを繰り返しました。

安井:2023年から2024年にかけて、飲食店への支援事業という軸は変えずに、モバイルオーダーや人材派遣などのサービスも試しました。ただどれも手応えはなく、さらには2020年以降資金調達もできていなかったので、会社のキャッシュも尽きかけてしまうような状況でした。

そこで、プロダクト開発のヒント探しと、手元のキャッシュを増やす目的で始めたのがアルバイトです。「タイミー」など、当時出始めたスポットバイトのプラットフォームを使って、毎日のように飲食店でアルバイトをしました。

プロダクトの開発にあたっていくつか仮説を持っていたのですが、そのひとつが「キャンセル料金が取り切れない」という課題です。現場で働きながらヒアリングをしていくと、多くの方が同じ悩みを抱えていると分かりました。

「これは挑戦する価値がある」と考えて作り始めたのが、キャンセル料の請求から回収・督促までを自動化する「請求できるくん」です。

電話でキャンセル料を請求する現場負担をなくす「請求できるくん」

安井:ほとんどが飲食店です。個人経営の1〜2店舗規模のお店からチェーン店まで幅広く行きました。そして、どこに行っても「対応に困っている」という声を聞いたんです。

飲食業界は、物価高によるコスト上昇が続き厳しい状況です。キャンセル料金は「少額債権」と呼ばれ、高額債権のように回収コストをかけるわけにもいかず、放置されがちなものでした。ですが請求のプロセスは多くの店舗で似通っていますので、標準化して自動化できれば業務負担を下げつつ、回収率も上げられると考えました。

安井:ほぼ電話ですね。現場のスタッフさんや店長がキャンセルしたお客様に電話をかけ、出てもらえたら銀行口座を伝えて振り込んでもらうか、直接店舗まで来て支払っていただくという流れです。

請求や回収を専門とするコールセンターなどから電話をかけるチェーン店もありますが、基本的には現場の電話対応です。そのため手間を考えて、電話をかけることすら諦めるケースも少なくありません。

安井:アルバイト期間も含めると9か月くらいですが、開発を始めてからローンチまでは6か月ほどでした。キャッシュが尽きそうな中で、プロダクトを作りながら資金調達もしなければならないのは大変でしたね。

営業はパートナーセールスのみ

安井:正直、そこが一番難しかったです。昨年6月にプロダクトが完成した時点では、まだ3店舗ほどしか導入してもらえていませんでした。最初は、投資をしてくださった食の未来ファンドさんが運営している「kemuri神楽坂」さんに導入してもらい、PoCを回して実際の使用感を確認しましたね。

飲食は非常に狭い業界なので、業界団体に入り、オピニオンリーダーやキーマンに毎日のように営業しました。また、初期のころにエー・ピーカンパニーさんに早い段階で導入いただいたことで、紹介してもらえることが増えたんです。今では導入企業も4,500店舗に到達しています。

安井:最初から取り組んでいたのが「パートナーセールス」、いわゆる代理店営業です。日本には約70万の飲食店舗があると言われています。そのうち7割ほどが個店と呼ばれる店舗です。その1件1件にアプローチするのは、資金力のないスタートアップとしては現実的ではありません。

ですので、サービスを立ち上げた当初から、販売力のある事業者とアライアンスを組んでいます。今も自社に営業部隊はなく、カスタマーサクセスチームに4人いるだけで、営業はパートナーセールスのみです。

安井:飲食業界はレッドオーシャンで、売るものは山ほどあります。代理店からすると「どこで差別化できるか」がポイントです。「請求できるくん」は、解決する課題も仕組みもシンプルで分かりやすい点が、強みになったのだと思います。

工夫した点で言いますと、代理店の営業さんがお客様に説明しやすいように、分厚い資料ではなく、1枚ものの資料を用意しました。また、申し込みから顧客獲得、利用状況までの業務フローを整えて、代理店さんへ売り込みをしていましたね。

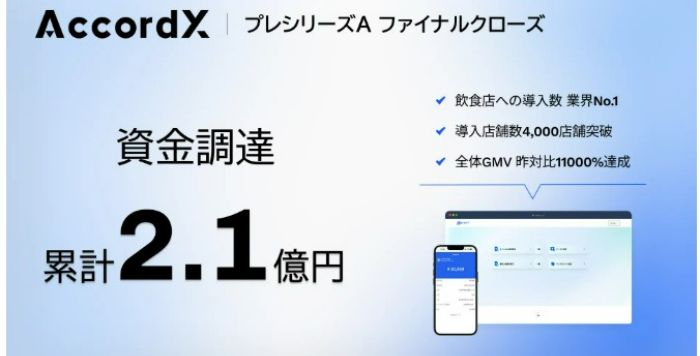

2.1億円の資金調達は半年以上前から準備をしていた

安井:2017年から2019年まではスモールビジネスをやっていたので、ある程度のキャッシュが手元にありました。ただ、スタートアップ界隈には顔を出したことがなく、ベンチャーキャピタルが何なのかも知らない状況で、もちろん人脈もありませんでした。ですので、投資家の方にTwitterでDMを送ることから始めたんです。

たくさん送った中でご返信をくださった、ヤフーさんやイーストベンチャーズさんから投資を受けることになったのが創業当初の資金調達でしたね。

安井:実は今回のプレシリーズAの前に、2024年6月から11月にかけてエンジェルラウンドを2回行いました。当時はプロダクトが完成したばかりで資金が底をつきかけており、お客様も3店舗ほどしかない状況でした。だから、「こういう世界をつくりたいんです」「今後伸びていきます」という期待にかけてもらって資金を調達できたんです。

一方で、今回のプレシリーズAに関しては、2024年10月頃から準備をしてきました。数字をすべてモニタリングし、売上や利用率、各種KPIを毎月追いながら、しっかりと数字が伸びてきたタイミングで投資家の方々にもアタックしまして。イグジットプランまでお伝えしたうえで、今回の調達につなげました。

安井:多くの決済事業者さんは「支払いが走る瞬間」に注力してプロダクトをつくりますが、私たちはその一歩手前、「請求のプロセス」を自動化している点が差別化ポイントです。

ですが、まだまだ改善しなければならない部分もあります。例えば、通知のタイミングやSMSの文面、別チャネルでの通知、キャンセルポリシーの適用方法、督促の仕組みなどです。これらの回収オペレーションの効率化やAIによる完全自動化を進めたり、予約台帳や会計・決済システムとの連携ができるようにしたりするのが短期的な目標です。

そして、長期的には金融サービスへの拡張を見据えています。例えばAIを活用した与信スコアの開発や、支払い行動データを活用した新しい信用インフラの構築などです。飲食店に限らず少額債権を対象とし、回収のOSとして機能できるようになれば、私たちが掲げる「透明で公平な経済循環の実現」に近づけると考えています。

安井:今回調達した資金については、主に採用にしっかり投資していきたいと考えています。「請求できるくん」という1つのプロダクトだけであれば、スキルのある今のメンバーで問題ありません。

ただ、先ほどもお話した通り、今後はマルチプロダクトを展開していく必要があると思っているので、そのためにも特にエンジニアを中心に採用を強化していきたいですね。

チームの力を引き出すマネジメントへ変化

安井:まだまだ「経営」と言えるほどのことはできていないと思いますが…。これまで「請求できるくん」に至るまでは、私一人でも回せるようなスモールビジネスに近い形でやっていたんです。スピードは速いけれどスケールしづらい、そんな状況でした。

一方で、今の「請求できるくん」は、チームメンバーがそれぞれの持ち場でしっかりワークする状態になっています。変化を感じたのは、プロダクトがグロースし始め、いわゆるPMFを達成したタイミングですね。そのとき、事業への関与の仕方やフェーズが変わったと感じました。

安井:少人数のときは、自分がその場その場で判断をしていましたが、今はお客様も多いので、「継続していかなければならない」という責任が生じています。

そのため、私一人の判断ではなく、お客様の声も聞きながら改善を進めなければなりません。また、社内のメンバーを鼓舞するために「このプロダクトはこういう目的で、こういう未来につながっている」と伝える、そんなリーダーシップを発揮することが大切だと感じています。

とにかくプロダクトを作るだけのフェーズとはまったく違う、チーム全体の力を引き出すマネジメントに注力しているのが、今の関与の仕方です。

自分の経験から、「諦めないこと」が一番大事だと思います。正解はありませんから、とにかく挑戦の数を重ねていくことが重要です。私自身もしんどいことはたくさんありましたが、諦めずに続けたことで道が開けました。「一緒に頑張りましょう」とお伝えしたいです。

(編集:創業手帳編集部)

創業手帳は、起業の成功率を上げる経営ガイドブックとして、毎月アップデートをし、今知っておいてほしい情報を起業家・経営者の方々にお届けしています。無料でお取り寄せ可能です。

(取材協力:

株式会社AccordX 代表取締役CEO 安井一男)

(編集: 創業手帳編集部)