業務委託に最低賃金法は適用される?知っておきたい報酬ルール&注意点

業務委託と最低賃金の関係を理解して報酬トラブルを防ごう

フリーランスや副業の広がりにより、「業務委託」という働き方を選ぶ人が増えています。

しかし、業務委託と雇用契約は法律上の扱いが大きく異なるため、「最低賃金が適用されるのか?」と疑問を持つ人も少なくありません。

そこでこの記事では、業務委託と最低賃金の関係を整理し、報酬ルールや注意点について解説していきます。

企業・依頼主向けに報酬トラブルを防ぐポイント、個人事業主向けに報酬の交渉術を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

業務委託と雇用では、必要なルールも費用構造も変わります。従業員を雇う選択肢を検討するなら、活用できる助成金の有無も確認しておきましょう。創業手帳の「雇用で差がつく助成金10選」で、対象・支給額・申請の流れを一覧で把握できます。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

業務委託に最低賃金法は適用されない!

結論から言えば、業務委託に最低賃金法は適用されません。

その理由として、労働基準法に基づいており、適用対象が雇用契約に基づく労働者に限られていることが挙げられます。

例えば企業に属している正社員やパート・アルバイトなどは、雇用形態に限らず企業と雇用契約を結んでいるため、最低賃金法が適用されます。

一方、業務委託契約は発注者と受注者が対等な立場で契約を交わしているとみなされるため、弱い立場にある労働者を保護するための労働基準法の対象外です。

こうした理由から、業務委託に最低賃金法は適用されないと言えます。

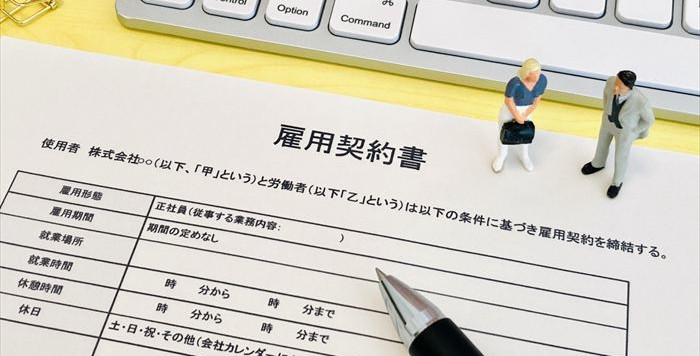

業務委託と雇用の違い

業務委託契約は企業が個人または他の法人に対して業務を依頼する契約であり、発注者と受注者で指揮命令関係はありません。

雇用契約だと会社が定めた就業規則に基づき、勤務地や勤務時間、業務内容などが決められています。

一方、業務委託だと業務の進め方から作業時間、作業場所まで、受注者が自由に決めることが可能です。

ただし、業務委託契約を結んでいたとしても実態によっては、労働者と判断される可能性があります。

最低賃金とは?

そもそも最低賃金とは、最低賃金法によって国が定めた、労働者が最低限受け取れる賃金額です。

企業に労働力を提供した労働者が、適正な報酬を得られるように設けられています。

最低賃金が該当するのはあくまで毎月支払われる基本的な賃金であり、賞与や割増賃金、通勤手当・家族手当・皆勤手当などは最低賃金の対象外です。

なお、企業・雇用主は最低賃金を下回る賃金を支払うと、罰則が科されてしまいます。

最低賃金の種類

最低賃金は主に「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」に分けられます。

地域別最低賃金とは、産業・職種などを問わず、各都道府県に適用されている最低賃金です。労働者がその地域で生活するのに必要な金額が設定されています。

特定最低賃金は、特定の産業ごとに設定された最低賃金です。

特定最低賃金は全国で224件設定されており、そのうち1件は全国単位で、残りの223件は都道府県ごとに設定されています。

地域別最低賃金は、各都道府県内のすべての労働者に適用されます。一方、特定最低賃金の場合は、地域別と比較して高いほうの賃金が適用される仕組みです。

なお、特定最低賃金は地域別よりも高い水準で設定されることが多いため、結果的に特定最低賃金が適用されるケースが一般的です。

業務委託で最低賃金が適用される可能性のあるケース

上記でも紹介したように、業務委託だと基本的に最低賃金は適用されません。しかし、業務委託でも最低賃金が適用されるケースは存在します。

主にどのようなケースだと業務委託でも最低賃金が適用されるのか、解説します。

仕事の進め方・やり方を細かく指示されている

業務の発注者側から仕事の進め方からやり方まで、細かく指示を受けている場合、最低賃金が適用される可能性があります。

労働基準法に該当する「労働者」は、雇用契約をしているかどうかで決まるわけではなく、「労働者性」に当てはまるかどうかが影響してきます。

この労働者性の有無を判断するうえで重要となってくるのが、「使用従属性」です。

使用従属性とは、発注者と受注者の間に「使用する・される」という関係性が認められるかを示す要素になります。

仕事の進め方ややり方を細かく指示されている場合、発注者が受注者を「使用している」と判断され、実質的に雇用契約と変わらない関係性の場合、最低賃金が適用される可能性が高いです。

勤務する場所や時間が管理されている

業務委託契約を結んで仕事を行っている場合、個人事業主側はどこで・いつ仕事をしても問題ありません。

夜に仕事をすると作業効率がアップする場合、夜に仕事をする時間を持ってくるようスケジュールを調整することも可能です。

しかし、発注者側が「ここで作業をしてください」「9時~18時まで仕事をしてください」と指定してきた場合、自由度が制限されているため、業務委託でも最低賃金が適用される可能性があります。

ただし、勤務する場所・時間が制限されている場合でも、契約内容によっては自由度が制限されていると判断できない場合もあります。

例えば契約を結ぶ際に「時給制を採用し、月40時間働くことで報酬30万円」と取り決めていた場合や、エンジニアなどで客先での常駐業務を担う場合などは最低賃金の対象外です。

契約以外の業務も依頼されている

業務委託契約では、契約内容の時点でどのような業務を担うのかが明記されています。

しかし、契約内容とは異なる別の仕事も発注者から依頼された場合は、雇用契約に近い関係とみなされ、最低賃金の適用を受ける可能性が高いです。

例えば業務委託契約で業務内容の項目に、特定の業務に関することだけ記載されているにも関わらず、事務作業や他の雑務まで任されてしまうと、雇用契約に近い関係と判断されます。

また、別で仕事の依頼があった場合でも、受けるか受けないかを自分で決められない状況にある場合は、使用従属性が認められる可能性があります。

【企業・依頼主向け】業務委託の報酬設定においてトラブルを避けるためのポイント

発注者となる企業・依頼主側は、業務委託だと最低賃金が適用されないため、好きに設定できると考えてしまうかもしれません。

しかし、適正な報酬設定を行わないとトラブルを招いてしまう恐れがあります。ここで、業務委託の報酬設定でトラブルを避けるためのポイントを解説します。

職種ごとの相場を調べる

業務委託の報酬を設定するうえで、まずチェックしておきたいのが職種ごとの報酬相場です。

依頼する業務内容などによって報酬を変動させる必要はありますが、調整を前提としたベースの金額を決めることができます。

また、個人事業主側から金額を提示された場合、その金額が相場と大きく離れていないかをチェックすることも可能です。

報酬相場の調べ方は、クラウドソーシングやエージェントサイト、業界のコミュニティなどで見つかる案件情報を参考にするのがおすすめです。

できるだけコストを抑えようと報酬を低く設定する人もいますが、仕事のクオリティも低かったり、仕事を断られたりする可能性もあるので注意してください。

業務内容の専門性や難易度を踏まえる

報酬を設定する際には、依頼する業務内容の専門性や難易度を踏まえることも重要となってきます。

例えば業務内容が誰でも簡単にできるようなものであれば、報酬は低めに設定しても問題はありません。

一方で、専門的な知識や技術を持っていないと難しかったり、資格の取得者しかできない仕事だったりする場合は、専門性や難易度に見合った報酬を設定する必要があります。

プロジェクトの難易度によって作業にかかる労力と時間が増えることから、適正な報酬を設定するようにしましょう。

経験や実績、スキルも考慮する

一般的な相場や発注者側の業務内容だけでなく、受注者側の経験や実績、スキルなども考慮することが大切です。

例えば、以下の要素をチェックすることで適正な報酬かどうかを見極めることができます。

- 【経験】

-

- これまでどんなプロジェクトに携わってきたのか(規模・企画内容)

- 経験年数

- リーダー経験 など

- 【実績】

-

- 過去に手がけた仕事の成果物

- ポートフォリオ など

- 【スキル】

-

- 習得している技術・知識・資格

- 対応できる業務範囲 など

依頼したい業務内容にマッチした経験・実績・スキルを持っている場合は、クオリティの高い成果を得られる可能性も期待できることから、高めの報酬を設定してもよいでしょう。

【個人事業主向け】業務委託で最低賃金を上回る報酬にするための交渉術

業務委託で最低賃金ギリギリ、または下回った報酬を設定されてしまった場合、個人事業主は発注者の企業や依頼主に対して、報酬を上げてもらえるよう交渉することも可能です。

ここで、個人事業主が知っておきたい報酬アップに向けた交渉術を解説します。

希望する報酬よりも少し高めの額から提案してみる

1つ目の交渉術として、希望する報酬金額よりも少し高めの金額を提案することが挙げられます。

少し高めの金額を提案し、徐々に価格を下げていくことで、希望する報酬金額に近い単価で決まりやすくなります。

ただし、提案する金額が高すぎると、そもそも話し合いに応じてもらえなくなるかもしれません。提案する金額は希望する報酬の少し高めを意識してください。

金額の妥当性を示す

単純に「報酬を上げてほしい」と伝えても、そこに妥当性がなければ納得してもらえません。

例えばこれまでに挙げた成果やスキルが、依頼された案件にどのように役立つのか具体的に説明したり、相場がどれくらいなのか客観的なデータを用いたりして妥当性を示します。

また、報酬アップによる発注者側のメリットも示せると、より応じてもらいやすくなります。

-

- 報酬アップにより細部まで時間をかけられるようになり、質の高い成果物を提供できる

- 安定した報酬によって継続して高品質なサービスを提供できる

- 案件での優先順位が上がり、対応スピードを速めることができる

企業側の事情も配慮する

いくら報酬を上げたくて交渉したとしても、経営状況的に難しい場合もあります。

交渉時には自分の都合や意見だけを押し通すのではなく、企業側の事情も配慮するし姿勢が求められます。そうした配慮が、話し合いを円滑に進めるうえで重要です。

また、報酬を上げることで得られる企業側のメリットも説明することで、前向きな検討につながる可能性が高まるでしょう。

交渉時はメールも活用する

報酬アップの交渉に限らず、何かを契約する際には口頭だけでなくメールも活用するのがおすすめです。

口頭だけで交渉し、そのときは報酬を上げると言われたにも関わらず、実際の契約では報酬が上がっていなかったというケースも考えられます。

このように「言った・言わない」の問題に発展させないためにも、メールを使って証拠を残しておくことが重要です。

メールなら対面でいきなり交渉するよりも、考える時間を与えられるので、相手も戸惑わずに済みます。

直接交渉したほうが誠実な印象を与えられるため、「単価について相談したい」などの事前連絡や、交渉後に間違いがないか内容を確認する連絡でメールを活用しましょう。

業務委託や最低賃金に関するQ&A

業務委託や最低賃金について、よくある質問にお答えします。気になる疑問がある人は、ぜひチェックしてみてください。

業務委託で最低賃金以下だった場合は違法になる?

業務委託で最低賃金以下の報酬だった場合、必ずしも違法になるわけではありません。なぜなら、業務委託は最低賃金の対象外となっているためです。

ただし、報酬が相場と比べて著しく低く設定されており、「買いたたき」に当てはまると判断された場合、下請法違反になる可能性があります。

買いたたきに該当するか見極めるには、クラウドソーシングやフリーランスのエージェントサイトなどに掲載されている案件を参考にし、似た条件の報酬相場を調べるのが有効です。

買いたたきの可能性が高い場合は、公正取引委員会の「違反行為情報提供フォーム」から匿名で情報提供ができます。

業務委託で時給制の案件は違法?

業務委託契約によっては、成果物に対する報酬ではなく「時給制」と設定されている場合もあります。

業務委託で時給制の案件が見つかったとしても、違法というわけではありません。むしろ時給制の表記で案件を出している企業・個人は意外と多くみられます。

時給制が採用されている場合、勤務場所・勤務時間帯などで指定を受けていなければ問題ありません。

しかし、タイムカードを押すことで企業側が勤怠管理を実施するケースだと、使用従属性が認められやすく、違法になる可能性が高まります。

業務委託で法的な保護は受けられる?

業務委託契約だと労働基準法の対象外となりますが、代わりに「下請法」の法的保護を受けることになります。

下請法の場合、報酬が最低賃金以下だった場合などの保護はありませんが、発注者に以下の義務を課しています。

| 書面の交付義務 | 発注者はただちに3条書面(具体的記載事項がすべて記載されている書面)を交付しなくてはならない。 |

| 支払期日を決める義務 | 下請代金の支払期日は、給付の受領後60日以内に定めなくてはいけない。 |

| 書類の作成・保存をする義務 | 下請取引の内容が書かれた書類を作成し、2年間保存しなくてはならない。 |

| 遅延利息を支払う義務 | 支払いが遅延してしまった場合、遅延利息(年率14.6%)を支払わなくてはならない。 |

まとめ・業務委託契約の内容や相場は事前に確認しよう

業務委託契約は雇用契約とは異なり、最低賃金の適用が原則ありません。そのため、契約内容や報酬額は当事者同士の取り決めに大きく左右されます。

後々のトラブルを防ぐためには、業務内容・納期・報酬の支払い条件などを明確にしておくことが重要です。

安心して業務委託を進めるためにも、契約前に条件を十分に確認し、納得できる形で合意することを心がけましょう。

もし雇用化を考えるのならその前に、使える助成金を一度把握しておきましょう。創業手帳の「雇用で差がつく助成金10選」では、雇用環境の整備や人材育成に関する代表的な制度を厳選して紹介しています。

(編集:創業手帳編集部)