法務リスクとは?管理体制を整えてトラブルを回避する方法をご紹介!

サブスク法務サービス付きの弁護士費用保険「bonobo」が便利!

事業を立ち上げた矢先に、契約トラブルや法令違反などの法務リスクに直面し、損失を被るケースは珍しくありません。

「契約内容を曖昧にしたせいで揉めてしまった」「知らずに法律に違反してしまい行政指導を受けてしまった」などは、決して他人事ではなく、よく起こる身近な落とし穴です。自分は大丈夫と油断してしまう前に、法務リスクを理解して備えておきましょう。

今回は法務リスクについて詳しく解説します。法務リスクを回避したい方はサブスク法務サービス付きの弁護士費用保険「bonobo」がおすすめです。契約書作成やリーガルチェック、弁護士費用の補填ができるため加入してみてはいかがでしょうか?

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

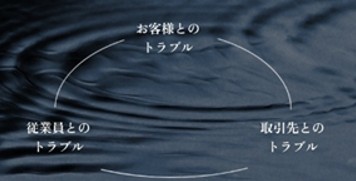

法務リスクとは

例えば、お客様に提供した商品に欠陥がありクレーム対応が長引いた末に損害賠償を求められるケースもあるでしょう。 また、取引先と締結した契約内容を曖昧なまま進めた結果、後で揉めてしまうケースも珍しくありません。 従業員を雇用すると残業代未払いやハラスメント問題などが発生することもあります。

後ほど事例をご紹介しますが、法務リスクは私たちの身近に潜んでいるため、万が一に備えることが大切です。

法務リスクの重要性

法務リスクが顕在化すると、企業にとって深刻な影響を及ぼす可能性があります。

(1) 損害賠償請求

顧客や取引先、従業員から高額な損害賠償を請求される恐れがあります。

(2) 業務停止命令や行政処分

監督官庁から営業停止や業務改善命令などを受け、事業の継続が困難になる場合があります。

(3)刑事罰や制裁

法令違反が悪質であると判断された場合、刑事罰などの制裁を受ける可能性があります。

(4) 風評被害

ネット上で企業の不祥事が拡散され、批判や不買運動に発展する可能性があります。

このように、法務リスクは企業の存続すら脅かしかねないため対策を講じることが不可欠です。

法務リスクの具体的な事例

法務リスクは大きく6つに分類できます。

● 法令違反…事業活動を行う中で法律や規則に違反して損害を被る

● 契約違反…契約内容を曖昧にしてトラブルが発生する

● 権利侵害…知的財産を侵害して損害賠償を請求される

● 情報漏洩…情報漏洩して社会的信用を失墜する

● コンプライアンス違反…倫理に反する行動でトラブルが発生する

● 訴訟・紛争…顧客や従業員から訴訟される

法務リスクは、とても身近に潜んでいるため事例を見ておきましょう。

【法令違反】行政指導が入り社会的信頼を損なう

就業規則上は「育児・介護休業等に関する規程」に基づいて運用されていたものの、制度改正を反映した見直しや社内周知ができておらず、適切な対応ができない状態だったのです。

これが火種となり、労働局より行政指導が行われ、企業名が公表されて社会的信頼を損なう事態へとつながりました。

【契約違反】取引先から莫大な損害賠償を請求される

契約書には、業務遂行における過失の有無にかかわらず、委託先が広範な損害を補償する旨の条項が盛り込まれていましたが、専門的なリーガルレビューを経ていなかったために、重大なリスク条項を見落としてしまったのです。

その後、契約上の問題が顕在化し、対応に追われる中で法的な正当性を主張する余地が乏しくなり、結果として事業継続に深刻な影響を及ぼす事態となりました。

【権利侵害】著作権を侵害して大炎上

新商品の発表に合わせてSNSキャンペーンを実施したX社ですが、キャンペーン内で使用されたプレゼントの表記に、誤解を招く表現が含まれていたことが判明しました。その結果、消費者庁から行政指導を受けただけでなく、SNS上では批判が殺到し、大規模な炎上へと発展しました。

企業の信用は大きく失墜し、ブランドイメージにも深刻な打撃を受ける結果となりました。

【情報漏洩】事後対応が悪くて社会的信用が失墜

あるIT企業は、取引先との業務提携契約に際し、顧客情報の取扱いに関する条項について、責任の所在や具体的な管理義務の記載が不十分なまま契約を締結してしまいました。

契約書の原案は相手方が作成したもので、形式上は妥当な内容に見えたことから、十分な精査を行わずに締結してしまったのです。その後、情報管理体制の不備により、提携先から顧客情報が漏洩する事故が発生しました。

自社が直接の原因を作ったわけではなかったものの、契約上の責任分担が曖昧だったため、顧客対応や信頼回復といった一連の対応を自社がすべて引き受けざるを得ない状況となりました。さらに、外部からの批判や問い合わせ対応にも追われることになり、結果としてブランドの信用を大きく損ねる結果となりました。

【コンプライアンス違反】反社との関係が指摘されて金融口座が凍結

ある企業は、取引先企業の経営陣の一部に、過去に反社会的勢力との関係が指摘されていた人物が関与していたことを、契約締結後に第三者からの通報によって知ることとなりました。

当該契約には反社会的勢力排除条項が含まれていたにもかかわらず、事前の調査を怠っていたために即時対応ができず、情報は社外に拡散してしまいました。

その結果、メインバンクからは融資条件の見直しを通告され、預金口座の凍結を含む厳しい措置が取られました。企業としての信用は大きく損なわれ、資金繰りが突然止まり、事業継続に深刻な影響を受ける事態となりました。

【訴訟・紛争】クレームが集団訴訟に発展

あるECサイトを運営するA社では、商品不具合に関する顧客からのクレームが数件発生しました。当初は「個別に対応すれば問題ないだろう」と安易に判断し、十分な対応を行いませんでした。

しかし、その後同様のクレームが徐々に増加し、顧客間での情報共有も進んだ結果、集団訴訟へと発展してしまいました。

最終的には、多額の賠償金の支払いと、損なわれたブランドイメージの回復に多大なコストを要することとなりました。

法務リスクを回避するための対策方法

法務リスクによるトラブルを防ぐためには、日頃からの備えと社内体制の整備が欠かせません。ここでは、法務リスクを回避するための具体的な対策を3つご紹介します。

法務知識を習得する

法務リスクを未然に防ぐためには、法務知識を継続的に学び、実務に活かすことが重要です。

法律は毎年のように改正されており、企業の規模や業界によって求められる対応も異なります。そのため、最新の法改正や制度に関する情報を常に把握することが不可欠です。

従業員一人ひとりが法令を順守できるよう、社内研修やeラーニングの導入を通じて、法務知識の習得を促しましょう。さらに、法務リスクに迅速かつ的確に対応するために、社内に法務部門を設置したり、外部の専門家と連携したりする体制を整えておくことも有効です。

契約書のレビューを行う

契約書の内容に曖昧な表現や不備があると、債務不履行、契約紛争、損害賠償請求などのトラブルにつながる可能性があります。そのため、契約書は締結前に必ずレビューを行い、リスクを最小限に抑えることが大切です。

具体的には、曖昧な文言が使われていないか、現実的ではない納期が設定されていないか、相手に一方的に有利な条件になっていないかといった観点から内容を確認します。

契約書レビューツールも登場しているため、活用してみることをおすすめします。

契約書を適切に管理する

紛失、情報漏洩、債務不履行といった法務リスクを未然に防ぐためには、契約書を適切に管理することが重要です。

管理が不十分であると、契約内容を確認できなくなったり、更新期限を失念したりする恐れがあります。また、契約内容を証明できないことで、トラブル発生時に不利な立場に立たされる可能性もあります。

こうしたリスクを回避するために、契約書管理台帳を作成し、閲覧権限や管理ルールを明確にしたフォルダに保管するなど、管理体制を整備しましょう。

サブスク法務サービス付きの弁護士費用保険「bonobo」

法務リスクに不安を感じている企業や個人事業主の皆様には、法務リスクの「予防」と「対応」を支援する、サブスクリプション型法務サービス付きの弁護士費用保険「bonobo」への加入をおすすめします。

なぜなら、日常的な法務相談からトラブル発生時の弁護士費用補償までを包括的にカバーしており、継続的な法務支援を受けられるためです。ここでは、「bonobo」の主な特徴についてご紹介します。

法務サービスが充実している

業務の効率化と法務リスクの低減に貢献する、以下のような充実したサポートが含まれています。

● 書類作成の負担を軽減できる契約書や社内規定のフォーマット

● 取引先の審査ができる反社チェックサービス

● 契約書レビューが行えるAIリーガルチェックサービス

● 法律問題をオンラインで相談できる法務チャット型相談

● 適切な弁護士を紹介してもらえる弁護士案内サービス

弁護士費用を補償してもらえる

「bonobo」に加入しておくことで、トラブル発生時における法律相談や弁護士への依頼にかかる費用が補償されます。

個人事業主から中小企業、大企業まで、事業規模に応じた補償が用意されています。

【保険金をお支払いできない主な場合】

以下のような場合には保険金をお支払いできません。詳細については、「契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。

・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による法令違反に起因するトラブル

| 項目 | 業態 | 補償金額 |

|---|---|---|

| 法律相談料(上限) | 個人事業主 | 5.5万円 |

| 従業員100名未満の法人 | 11万円 | |

| 弁護士委任費用(上限) | 個人事業主 | 200万円※ワイドプランの場合 |

| 従業員100名未満の法人 | 200万円 | |

| 従業員300名未満の法人 | 600万円 |

法人、個人事業主も利用しやすいプラン

「bonobo(事業型弁護士費用保険)」では、中小企業や個人事業主の皆様にもご利用いただきやすい料金プランが用意されています。

法務部を持たない企業や、顧問弁護士との契約がまだない事業者にとっても、コストパフォーマンスと利便性の両面で満足できる内容となっています。

※引受保険会社 株式会社アシロ少額短期保険「商品名:bonobo(事業型弁護士費用保険)」

| 対象 | プラン名 | 月額保険料 | 法律相談料 | 弁護士費用(上限) |

|---|---|---|---|---|

| 法人10名未満 | ライト | 9,000円 | 11万円 | 100万円 |

| スタンダード | 18,400円 | 11万円 | 200万円 | |

| 法人100名未満 | ライト | 21,000円 | 11万円 | 100万円 |

| スタンダード | 43,400円 | 11万円 | 200万円 | |

| 法人300名未満 | ライト | 25,700円 | 11万円 | 300万円 |

| スタンダード | 52,700円 | 11万円 | 600万円 | |

| 個人事業主 | ライト | 4,600円 | 5.5万円 | 25万円 |

| スタンダード | 10,400円 | 5.5万円 | 50万円 | |

| ワイド | 18,400円 | 11万円 | 200万円 | |

まとめ

法務リスクは、気づかないうちに忍び寄り、企業の信頼や存続にまで影響を及ぼす可能性があります。

「うちは大丈夫」と思っていても、契約書の不備、法令違反、知的財産の権利侵害といったリスクは、企業の規模を問わず起こり得るものです。 だからこそ、法務知識を身につけること、契約書を適切に扱うこと、そして日頃から社内の管理体制を整備しておくことが大切です。

法務リスクに不安を感じている方には、月額定額で法務相談や契約書レビューなどのサポートが受けられる「bonobo(ボノボ)」の導入をぜひご検討ください。充実した法務サポート体制と弁護士費用の補償が備わっているため、安心して法務リスクへの対策を進めることができます。ご興味をお持ちの方は、ぜひ加入をご検討ください。

KL2025・SP・413

(監修:

株式会社アシロ)

(編集: 創業手帳編集部)