火災保険と地震保険は年末調整、確定申告で控除を受けられる?控除の対象や申請方法なども解説

年末調整や確定申告で受けられる保険料控除を改めて確認してみよう

地震等のリスクの備える地震保険は、年末調整や確定申告で保険料控除を受けられます。また、火災や自然災害、盗難といったリスクに備えるため火災保険も多くの人が加入しています。

残念ながら火災保険は保険料控除の対象外です。ただし、一定の条件を満たした損害保険料のみ地震保険料控除の対象にすることができます。

手取りを増やすためには、税金を軽減できる所得控除を最大限活用しましょう。地震保険に加入している人は、必ず年末調整や確定申告で控除を受けてください。

ここでは控除の受け方や控除額など基本的な知識をまとめました。

創業手帳では基本的な確定申告についての内容をまとめた「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。こちらもあわせてお読みください。

※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

この記事の目次

火災保険は年末調整、確定申告で保険料控除を受けられる?

住宅を購入した時に、必ず考えておきたいのが加入する保険です。

住宅や家財の損害を補償してくれる火災保険と、火災保険とまとめておすすめされる地震保険は検討している人も多いでしょう。

リスクへの備えは必要なものの、まだ加入するか迷っている人もいるかもしれません。ここでは、火災保険や地震保険の保険料控除について説明します。

火災保険の保険金は非課税で受け取れる

年末調整や確定申告で、生命保険料控除の適用を受けた人も多いでしょう。しかし、火災保険は、年末調整、確定申告の控除対象にはなりません。

昔は、損害保険料控除の項目があり、火災保険も年末調整の対象でした。しかし、税制改正で火災保険料は控除対象ではなくなりました。

ただし、経過措置措置として条件を満たした火災保険は「旧長期損害保険料控除」の対象となります。

旧長期損害保険料控除にかかる経過措置の対象になるのは以下の要件を満たしたものです。

-

- 2006年12月31日までに締結した契約

- 満期返戻金等がある保険でで保険期間または共済期間が10年以上ある契約

- 2007年1月1日以後にその損害保険契約などの変更をしていないもの

(ただし、保険期間または共済期間の始期が2007年1月1日以後のものは除く)

受けられる控除の金額は、通常の地震保険料控除の金額と異なるので確認してください。

火災保険料は、控除の対象にならないものの、保険金を受け取った時には非課税です。

これは、火災保険は損失の補填であり、保険金を受け取っても大きな利益ではないと考えるためです。

地震保険は年末調整、確定申告で保険料控除を受けられる?

地震保険は、年末調整、確定申告で保険料控除を受けることができます。

地震保険は地震や噴火、またはこれらによる津波が原因で発生した火災や損壊といった損害を補填する保険です。

日本は地震が多い国で、阪神淡路大震災や東日本大震災で甚大な被害を受けました。自然災害である地震を自助努力で回避するのは困難です。

普段から地震の発生を見据えて対策しなければいけません。

地震保険も、国民ができる地震への備えのひとつです。地震保険料控除は2007年に地震災害への備えに対する支援として創設されました。

地震保険料控除とは?

これから地震保険に加入するかどうか迷っている人にとって、どれだけ控除されるのか、対象となる条件は何かは大切な情報です。地震保険料控除の基礎知識をまとめました。

控除を受けられる対象者

地震保険料の控除対象は、その年の保険契約者、保険料を負担した人です。

もしも住宅が誰かとの共用名義だった場合であっても、控除を受けられるのは保険契約者だけです。

地震保険料控除は、持ち家か賃貸かといった住宅の違いは関係なく利用できます。賃貸であっても地震保険に加入していれば、年末調整や確定申告で控除を受けられます。

控除される金額

地震保険料控除は国税である所得税と地方税である住民税から控除を受けられる制度です。所得税と住民税のそれぞれの控除される金額を把握してください。

受けられる控除の金額は、地震保険料と旧長期損害保険料で異なります。

地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者がどちらか一方の控除を受けるために選択しなければいけません。

年間支払保険料の合計額からどちらの方が控除額が大きくなるかシミュレーションして選択してください。

所得税

所得税から控除される地震保険料控除の金額は、50,000円がひとつの基準です。控除対象の保険料が50,000円以下である場合には、支払保険料の全額が控除されます。

一方で50,000円を超えている時には、50,000円が控除額です。

経過措置である長期損害保険料控除は、10,000円以下の場合は、支払保険料の全額で10,000円超20,000円以下の時には「支払保険料×1/2+5,000円」で計算します。

20,000円を超える時には、15,000円が控除額です。

住民税

住民で受けられる控除額も50,000円が基準となります。支払った地震保険料が50,000円以下の場合は支払った保険料の1/2が控除されます。

50,000円以上の場合には、一律25,000円です。

長期損害保険料控除の場合には、5,000円以下 で支払保険料全額が控除、5,000円超で15,000円以下の場合には支払保険料×1/2+2,500円で計算します。

15,000円超だと10,000円が控除額です。

火災共済に付帯する地震特約も保険料控除の対象になる

地震保険料控除を利用する予定がある時は、その契約が地震保険料控除の対象になるのか必ず確認してください。

地震保険料控除の対象となるのは、地震等の損害を補てんする保険金などが支払われる契約の中でその年の1月から12月までに支払った保険料です。

保険期間が1年を超えていて一括払いしたようなケースでも、原則として1年分の保険料に換算した額が控除対象保険料となります。

また、火災保険に付帯する地震保険やJA共済や都道府県民共済といった火災共済に付帯する地震特約も、地震保険料控除対象掛金部分が地震保険料控除の対象です。

「地震危険等上乗せ特約」といった火災保険に付帯できる特約保険料も控除が受けられます。

地震火災費用特約は控除を受けられないので注意

火災保険に「地震火災費用特約」が付帯している場合、地震火災費用特約は控除の対象になりません。

税法上、地震などの災害によって臨時に生じる費用などにかかわる保険料などは地震保険料に含まれないこととなっています。

地震火災費用特約は、地震など自然損害そのものに対して支払われるのではなく、損害が一定割合以上になった場合に様々な費用をサポートするために支払われます。

加えて、地震火災費用特約の保険料は火災保険に含まれるため、地震保険料控除の対象にはなりません。

地震保険料控除を確定申告で受けるためのやり方

地震保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告で手続きが必要です。給与所得者であれば、年末調整で地震保険料控除の適用を受けます。

個人事業主や自営業者などは確定申告で地震保険料控除について記載してください。

給与所得者の場合でも年収が2,000万円を超えていたり、副業の年間収入が20万円を超えていれば確定申告が必要です。忘れずに地震保険料控除について申告してください。

1.地震保険料控除証明書を受け取る

地震保険料控除を受けるには、地震保険料控除証明書をまず用意してください。初年度の地震保険料控除証明書は、一般的には契約後に送付される保険証券に添付しています。

2年目以降は、10月前後に保険会社等から地震保険料控除証明書が契約者に送付されます。

もしも地震保険料控除証明書が届かない、うっかり紛失してしまった場合には保険会社や代理店に連絡して再発行してください。

保険会社によってはホームページから再発行の手続きができるので、保険会社のホームページをチェックしてください。

2.確定申告書にある地震保険料控除の項目に記入する

地震保険料控除証明書を用意してから、実際に申告書に記載をおこないます。給与所得者と個人事業主では記載する書類が違うので注意してください。

ここでは一般的な書面による手続きを紹介しています。

控除証明書を見ながら情報を転記する

給与所得者の場合は、勤務先の年末調整で地震保険料控除を申告します。

勤務先によって違いはありますが、おおよそ11月から12月中旬ごろまでに年末調整の書類を受け取るでしょう。

各種控除を受けるには、「給与所得者の保険料控除申告書」の書類にある「地震保険料控除」の欄に記入します。

記入するのは、加入している保険会社名や保険期間、保険料といった情報です。払い込んだ保険料は、地震保険料控除証明書に記載されています。

記入後に地震保険料控除証明書を添付して勤務先に提出します。

もしも勤務先からの「給与所得者の保険料控除申請書」がない場合には直接ダウンロードしてプリントアウトすることも可能です。

地震保険料控除額を計算して記入する

個人事業主やフリーランスの人は、翌年の3月15日までに確定申告で地震保険料控除を受けます。

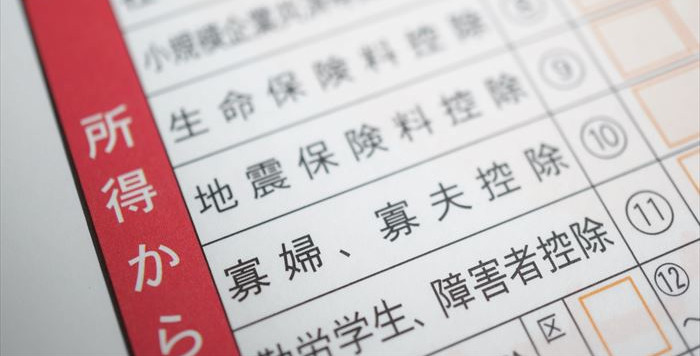

確定申告書に記載するのは、確定申告書の第一表「所得から差し引かれる金額」の「地震保険料控除」と第二表の「地震保険料控除」の欄です。

第一表で地震保険料控除の欄に計算した控除額を記載します。

第二表では「地震保険料控除」の「地震保険料」「旧長期損害保険料」に支払保険料等の合計を記載します。

確定申告書AとBがありますが、地震保険料控除の記入の方法は同じです。

3.期日までに確定申告を提出する

給与所得者であれば、年末調整の書類を勤務先が提出するため期日より遅れることはありません。

しかし、個人事業主の場合には、自分で期日までに確定申告することになります。

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までに生じた所得を集計して翌年の2月16日から3月15日までに申告してください。

確定申告の期限を過ぎていても税務署は申告を受け付けてくれます。ただし、期日に遅れた場合には加算税や延滞税といったペナルティが課されることもあります。

早めに確定申告の準備をして期日に遅れないようにしてください。

地震保険料控除に関するQ&A

地震保険料控除は、特別に難しいものではなく手続きも簡便です。ここでは地震保険料控除にかかわるQ&Aを紹介します。

複数年分をまとめて支払ったら保険料控除はどうなる?

地震保険料は、複数年分を一括して払い込むことも可能です。一括で払い込んだ場合、地震保険料の控除額は、1年分に換算して算出します。

保険会社によっては、地震保険料控除証明書に保険期間で割った金額を記載してくれます。

いくらになるのか知りたい場合には、「一括払保険料÷保険期間(年)」で計算できるので確認してください。

例えば、保険期間5年間で一括払い保険料が20万円の場合、控除対象保険料は20万円÷5年で4万円となります。

建物が夫婦の共有名義だった場合、所得控除は2人分受けられる?

夫婦の共有名義で所有している建物の場合であっても、所得控除は2人分は受けられません。共有名義の建物でも、保険契約者はどちらかひとりです。

つまり、夫婦でどちらが地震保険料控除を受けるか選択することになります。所得税は、1年間で取得した課税所得が多いほど税率が高くなる仕組みです。

そのため、所得が多い側が地震保険料控除を利用したほうが、納税額の負担を軽減できます。

地震保険料控除証明書を紛失したら再発行できる?

地震保険料控除証明書を紛失してしまった場合、保険会社や代理店に問い合わせて再発行が可能です。保険会社によって再発行の申し込み方は違います。

ホームページの「よくある質問」や「お問い合わせ」から相談してみてください。

そもそも紛失しないためには、地震保険料控除が届いた段階で別にして保管しておくと良いでしょう。

個人事業主の場合には確定申告の時期まで長いので特に注意が必要です。ファイルなどを用意してほかの確定申告資料とまとめておくようにしてください。

まとめ・火災保険は対象外だが地震保険なら確定申告で保険料控除を受けられる!

日本では首都直下地震や南海トラフ地震への不安も強く、国民それぞれが備えをしなければいけません。

地震保険料控除は、個人が地震に備えることをサポートしてくれる制度です。

火災保険は、年末調整や確定申告での控除は受けられませんが、地震保険であれば保険料控除の対象です。

加入時には保険料控除の対象になるかどうかも確認してください。

給与所得者であれば年末調整、自営業者であれば確定申告で書類を提出するので忘れないように注意してください。

創業手帳では「難しい」「わかりにくい」という声が大きい確定申告について、わかりやすくまとめた「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。所得税のみならず消費税の確定申告についても解説していますので、個人事業主やフリーランスの方には特に好適なガイドブックとなっています。ぜひご活用ください。

(編集:創業手帳編集部)